Ниал Фергюсон

ИМПЕРИЯ

ЧЕМ СОВРЕМЕННЫЙ МИР ОБЯЗАН БРИТАНИИ

Посвящается Кену и Вивьен

Старая широкая река, не тронутая рябью, покоилась на склоне дня после многих веков верной службы людям, населявшим ее берега; она раскинулась невозмутимая и величественная, словно водный путь, ведущий к самым отдаленным уголкам земли… Поток, вечно несущий свою службу, хранит воспоминания о людях и судах, которые поднимались вверх по течению, возвращаясь домой на отдых, или спускались к морю, навстречу битвам. Река служила всем людям, которыми гордится нация… По ней ходили все суда, чьи имена, словно драгоценные камни, сверкают в ночи веков… Река знала суда и людей; они выходили из Дэтфорда, из Гринвича, из Эрита — искатели приключений и колонисты, военные корабли и торговые капитаны, адмиралы, неведомые контрабандисты восточных морей и эмиссары, “генералы” Восточного индийского флота. Те, что искали золота, и те, что стремились к славе, — все они спускались по этой реке, держа меч и часто — факел, посланцы власти внутри страны, носители искры священного огня. Какое только величие не плыло вверх по реке в тайну неизведанной земли!… Мечты мужчин, семена республик, гермы империй.

Джозеф Конрад,

“Сердце тьмы”[1]

Введение

Британия распоряжается сегодня судьбами около 350 миллионов чужеземцев, неспособных пока еще управлять самостоятельно и становящихся легкими жертвами грабежа и беззакония, если сильная рука не ведет их. Она дает им порядок, который, без сомнения, имеет свои недостатки, но который, осмелюсь утверждать, ни один завоеватель прежде не давал зависимым от него людям.Профессор Джордж М. Ронг (1909)

Мы признаем, что колониализм привел к расизму, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и что жители Африки и лица африканского происхождения, а также лица азиатского происхождения и коренные народы были жертвами колониализма и продолжают быть жертвами его последствий.Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (2001)

Некогда существовала империя, которая управляла примерно четвертью населения планеты, занимала примерно четверть ее суши и господствовала почти над всеми ее океанами. Британская империя была крупнейшей в истории. Как дождливый архипелаг, лежащий на северо-западе Европы, получил такую власть над миром — один из фундаментальных вопросов не только истории Англии, но и всемирной истории. Это один из вопросов, на который стремится дать ответ эта книга. Второй — возможно, более трудный — вопрос звучит просто: была ли империя благом — или злом. Сейчас принято считать, что в конечном итоге она была злом. Вероятно, главной причиной того, что империя приобрела дурную славу, была ее причастность к атлантической работорговле и непосредственно к рабству. Это больше не предмет только исторического спора. Теперь это политический и потенциально юридический вопрос. В августе 1999 года Африканская комиссия правды по вопросам мировых репараций и репатриации, собравшаяся в Аккре (Гана), потребовала компенсации от “всех западноевропейских и американских народов и институтов, которые участвовали в работорговле и колониальных захватах и извлекли из этого выгоду”. Была определена и сумма, основанная на оценке “числа человеческих жизней, потерянных Африкой в период ведения работорговли, а также стоимости золота, алмазов и других полезных ископаемых, отнятых у континента за время колониального правления”: 777 триллионов долларов. Если учесть, что более трех миллионов рабов-африканцев из примерно десяти миллионов, пересекших до 1850 года Атлантику, ехали на английских судах, британская доля может составить около 150 триллионов фунтов стерлингов. Эти требования могут показаться фантастическими, однако идея получила некоторую поддержку Всемирной конференции ООН против расизма, расовой дискриминация, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, прошедшей летом 2001 года в Дурбане (Южная Африка). В итоговом документе конференции “признается”, что рабство и работорговля являются “преступлением против человечности”, жертвами которого стали “жители Африки и лица африканского происхождения, а также жители Азии и лица азиатского происхождения и коренные народы”. В призыве к государствам-членам ООН “почтить память жертв прошлых трагедий” колониализм свален в кучу с “рабством, работорговлей, трансатлантической торговлей рабами… апартеидом и геноцидом”. Участники конференции, отметив, что “некоторые государства взяли на себя инициативу, принесли извинения и, в соответствующих случаях, выплатили возмещение за совершенные грубые и массовые нарушения”, порекомендовали “всем, кто еще не внес вклад в восстановление достоинства жертв, изыскать соответствующие пути для этого”. Эти требования не прошли незамеченными в и самой Англии. В мае 2002 года директор лондонского аналитического центра “Демос”, который можно назвать авангардом “новых лейбористов”, предложил, чтобы королева предприняла “кругосветное путешествие, чтобы принести извинения за прошлые грехи империи как первый шаг, чтобы сделать [Британское] Содружество более эффективным и дееспособным”. Новостное агентство, сообщившее об этом замечательном предложении, добавило полезное примечание: “Критики Британской империи, которая в 1918 году господствовала над четвертью мирового населения и суши, утверждают, что ее огромные богатства были получены путем притеснения и эксплуатации”. Во время написания этой книги один из сайтов Би-би-си, видимо, предназначенный для школьников, предложил столь же категоричную трактовку:

[Британская] империя достигла величия, истребив множество хуже вооруженных людей и обокрав их страны. Позднее методы изменились: особенную известность получила такая военная тактика, как расстрел множества людей из пулеметов… [Она]… распалась на части благодаря таким людям, как Махатма Ганди — герою-революционеру, чуткому к чаяниям своего народа.Вопросы, недавно озвученные выдающимся историком на телеканале Би-би-си, по сути, выразили общепринятую точку зрения. Он спросил: “Почему народ, который считал себя свободным, в итоге поработил большую часть мира? Почему империя свободных людей стала империей рабов”? Почему, несмотря на свои “благие намерения”, британцы пожертвовали общечеловеческим ради “фетиша рынка”?

* * *

Бенефициары

Благодаря Британской империи мои родственники расселились по всему миру — они живут в Альберте, Онтарио (Канада), Филадельфии (США) и Перте (Австралия). Благодаря империи Джон, мой дед по отцовской линии, в двадцатилетнем возрасте продавал скобяные изделия и выпивку индейцам в Эквадоре[2]. Я рос, восхищаясь двумя большими пейзажами Анд, которые он повесил на стене гостиной моей бабушки, и двумя мрачными куклами индейцев, согнувшимися под тяжестью вязанки, которые совершенно не сочетались с фарфоровыми статуэтками в застекленном шкафу. Из-за империи мой второй дед, Том Гамильтон, офицер ВВС, более трех лет сражался с японцами в Индии и Бирме. В своих письмах, любовно сохраненных бабушкой, он удивительно подробно и выразительно рассказывает о Британской Индии в военное время и рассматривает английское владычество через призму своего скептического либерализма. Я все еще помню, как радовался, перебирая его индийские фотографии. Помню мурашки от его историй о пикирующих “бортах” и изматывающей жаре. Благодаря империи мой дядя Иан Фергюсон, имевший образование архитектора, получил работу в калькуттской фирме “Макинтошберн” — филиале управляющего агентства “Гилландерс”. Затем он пошел на флот и оставшуюся часть жизни провел за границей: сначала в Африке, а после в странах Персидского залива. Мне он казался самой сущностью авантюриста-бродяги: загоревший, сильно пьющий и отчаянно циничный. Это был единственный человек, который всегда, с самого раннего моего детства, обращался ко мне как к взрослому — со сквернословием, черным юмором и всем прочим. Его брат — мой отец — тоже испытал в свое время приступ Wanderlust[3]. В 1966 году, после окончания медицинского факультета в Глазго, он пренебрег советами друзей и родственников и уехал с женой и двумя маленькими детьми в Кению, в Найроби, где и работал в течение двух лет, преподавая и занимаясь врачебной практикой. Таким образом, благодаря Британской империи мои воспоминания раннего детства связаны с колониальной Африкой: хотя Кения к тому времени три года была независимой, а по радио постоянно звучало харамбе (“потянем”) Джомо Кениаты, едва ли там что-либо изменилось со времен Второй мировой. У нас были свое бунгало, служанка, поверхностное знание суахили и ощущение совершенной безопасности. Это волшебное время навсегда запечатлело в моей памяти вид охотящегося гепарда, пение женщин из племени кикуйю, запах первых дождей и вкус спелого манго. Думаю, моя мать никогда не была более счастлива. И хотя мы в итоге возвратились в Глазго, наш дом всегда оставался полон кенийских сувениров. На диване лежала кожа антилопы, на стене висел портрет воина масаи. В комнате стояла грубая, но изящно украшенная скамья для ног, на которую моей сестре и мне нравилось залезать. У каждого из нас был барабан из кожи зебры, пестрая корзина из Момбасы, мухобойка из волос антилопы гну, кукла кикуйю. Не осознавая того, мы росли в небольшом постколониальном музее. У меня до сих пор хранятся деревянные гиппопотам, бородавочник, слон и лев, которые некогда были главными моими сокровищами. Мы вернулись домой, в Шотландию — навсегда. А вот моя двоюродная бабушка Агнес Фергюсон (для тех, кто ее знал — Агги) не вернулась. Она родилась в 1888 году в семье моего прадеда Джеймса Фергюсона, садовника, и его первой жены Мэри. Агги стала примером преобразующего влияния имперской мечты. В 1911 году, соблазненные очаровательными картинами канадских прерий, она и ее новоиспеченный супруг Эрнест Браун решили последовать примеру его брата: оставить дом, семью и друзей в Файфе и отправиться покорять Запад. В обмен на бесплатные сто шестьдесят акров целины в Саскачеване они должны были построить там жилье и обрабатывать землю. Согласно семейной легенде, Агги и Эрнест хотели плыть на “Титанике”, но на борту случайно оказался только их багаж. Это была удача, однако им пришлось начать новую жизнь с нуля. Агги и Эрнест, думавшие сбежать от противной шотландской зимы, быстро разочаровались. Гленрок оказался глушью, где постоянно дул ветер и где было гораздо холоднее, чем в промозглом Файфе. Там было жуть как холодно, о чем Эрнест и написал своей невестке Нелли. Первое их жилище было настолько примитивным, что они прозвали его “курятником”. Ближайший город, Муз-Джо, находился на расстоянии девяноста пяти миль. Сначала их непосредственными соседями были индейцы — к счастью, дружелюбные. И все же черно-белые фотографии, аккуратно отправляемые родственникам на Рождество и изображавшие самих переселенцев и их “дом в прериях”, безыскусно рассказывают историю успеха и самореализации, историю о трудном достижении счастья. Став матерью трех здоровых детей, Агги перестала выглядеть жалкой эмигранткой. Эрнест, обрабатывая землю прерий, стал загорелым и широкоплечим, он похорошел и сбрил усы. “Курятник” сменился домом, обшитым досками. Ощущение изоляции по мере того, как все больше шотландцев селилось в этом районе, уходило. Это давало возможность вдали от родины отмечать вместе с соотечественниками Хогманай[4], поскольку “здесь немногие, кроме шотландцев, празднуют Новый год”. Сейчас десять их внуков живут в Канаде — стране, в которой доход на душу населения не просто на ю% выше британского. Он таков, что уступает только показателю Соединенных Штатов. И это все благодаря Британской империи. Поэтому я не могу сказать, что вырос в “тени империи”: это значило бы нарисовать слишком мрачную картину. Для шотландцев империя была ярким солнечным светом. К 70-м годам XX века от нее, возможно, осталось не так уж и много, однако моя семья была всецело воспитана в имперском духе, и его важность не подвергалась сомнению. Действительно, наследие империи было вездесущим, и мы считали ее частью жизни. Каникулы, проведенные в Канаде, нисколько не изменили это впечатление — как и систематические нападки на католическую Ирландию, которые в те дни были обычным делом для обитателей южного берега реки Клайд. Я рос, все еще самодовольно думая о Глазго как о “втором городе” империи. Я читал — некритически — романы Генри Р. Хаг-гарда и Джона Бакена. Я восторгался всеми (по сути имперскими) спортивными схватками, в первую очередь — турами “Британских львов” по Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке (пока они не были, к сожалению, прекращены)[5]. Дома мы ели “имперское печенье”, а в школе посещали “имперскую стрельбу”.* * *

Доводы против

Ко времени, когда я стал подростком, образ мира, управляемого невозмутимыми парнями в красных мундирах и пробковых шлемах, стал чем-то вроде избитой шутки, сырьем для “Летающего цирка Монти Пайтона” или “Так держать: вперед через Хайбер”. Архетипический сюжет этого жанра показан, на мой взгляд, в фильме “Смысл жизни по Монти Пайтону”. Забрызганный кровью “Томми”, смертельно раненный в сражении с зулусами, исступленно восклицает: “Полагаю, я убил пятнадцать этих гомиков, сэр. Там, дома, меня бы повесили! Здесь мне дадут гребаную медаль, сэр!” В 1982 году, когда я поступил в Оксфорд, империя уже не казалась даже смешной. “Оксфордский союз”[6] тогда обсуждал торжественные заявления, выдержанные в духе “Наш колледж сожалеет о колонизации”. Будучи молодым и глупым, я опрометчиво выступил против подобных жестов и тем самым преждевременно завершил свою карьеру в студенческой политике. Мне стало понятно, что далеко не все разделяют мое радужное видение имперского прошлого Британии. Мало того: некоторых однокашников возмутила моя готовность его защищать. Начав изучать предмет более серьезно, я с прискорбием заключил, что я сам, как и моя семья, были дезинформированы: издержки Британской империи существенно перевесили выгоду от нее. В конечном счете империя оказалась одним из Величайших Зол. Нет нужды приводить аргументы против империализма. Я думаю, их можно объединить в две группы. Первый подход подчеркивает отрицательные последствия империализма для порабощенных, второй — для колонизаторов. К первой традиции принадлежат как националисты, так и марксисты (Голам Хосейн Хан, индийский историк, живший еще в эпоху Великих Моголов, автор “Обзора новых времен” (1789), палестинский ученый Эдвард Сайд, автор книги “Ориентализм” (1978), Ленин и другие). Ко второму лагерю относятся либералы — от Адама Смита до тех, кто утверждал, что Британская империя даже для англичан является “пустой тратой денег”. Основной смысл и националистического, и марксистского подходов заключается в том, что империализм основывается на экономической эксплуатации и колониализм во всех его проявлениях (включая даже искренние попытки европейцев понять культуру коренных народов), в сущности, нацелен на максимизацию “прибавочной стоимости”, получаемой в процессе такой эксплуатации. Точка зрения либералов еще парадоксальнее. Именно потому, что империализм исказил рыночные силы, используя все средства (от войны до преференциальных пошлин), чтобы соблюсти интересы метрополии, он не пошел на пользу экономике метрополии в долгосрочной перспективе. Согласно этой точке зрения, нужна была свободная экономическая интеграция с остальными частями мира, а не имперская, принудительная интеграция. Таким образом, Британии следовало инвестировать в национальную промышленность, а не в далекие колонии. При этом затраты на оборону империи несли английские налогоплательщики, которые, возможно, в ином случае потратили бы деньги на современные потребительские товары. Некий ученый муж в новой “Оксфордской истории Британской империи” предположил даже, что если бы Британия в середине 40-х годов XIX века избавилась от своей империи, то она, возможно, получила бы от деколонизации “дивиденды” в форме снижения налогов на 2,5%. Деньги, которые сэкономили бы в этом случае налогоплательщики, они, вероятно, потратили бы на электричество, автомобили и потребительские товары длительного пользования и тем самым помогли бы модернизации отечественной промышленности. Почти сто лет назад люди вроде Дж. А. Гобсона и Леонарда Хобхауса приводили очень похожие аргументы. Сами они в какой-то мере были наследниками Ричарда Кобдена и Джона Брайта, работавших в 40-х — 50-х годах XIX века. Конечно, еще Адам Смит в своем “Исследовании о природе и причинах богатства народов” (1776) выразил сомнения в разумности “формирования нации потребителей, которые были бы принуждены покупать у различных наших производителей все, что те смогут предложить”. Однако именно Кобден первый настаивал на том, чтобы расширение британской торговли шло рука об руку с внешней политикой полного невмешательства. Он утверждал, что торговля есть “главная панацея”, которая,как благотворное медицинское открытие, будет служить тому, чтобы привить всем нациям здоровый… вкус к цивилизации. От наших берегов отправляется не просто кипа товара: он несет семена рациональности и плодотворной мысли членам менее просвещенного общества. Иностранный торговец не просто посещает наши предприятия… Он возвращается в свою страну миссионером, несущим весть о свободе, мире и хорошем правительстве. А наши пароходы, которые заходят во все порты Европы, и наши удивительные железные дороги, о которых говорят все народы, служат рекламой и свидетельствами ценности наших просвещенных общественных институтов.Кобден считал, что ни торговля, ни распространение британской “цивилизации” не нуждаются в насаждении посредством имперских структур. Действительно, силой нельзя достичь ничего, если она входит в противоречие с законами глобального свободного рынка:

Что касается нашей торговли за границей, то ей нельзя ни содействовать, ни воспрепятствовать ей силой. Иностранцев приводит на наш рынок не страх перед нашей мощью либо искусство британских дипломатов, их не гонят сюда наши флоты или армии, и в столь же малой степени влекут их нежные чувства к нам, поскольку принцип “в торговле нет места дружбе” одинаково применим и к нациям, и к людям. Торговцы из Европы, как и из остальных частей мира, шлют свои суда в наши порты, чтобы нагрузить их плодами наших трудов, руководствуясь исключительно собственными интересами. Тот же самый порыв влек все народы… в Тир, Венецию и Амстердам, и если… найдется страна (что весьма вероятно), чьи хлопковые и шерстяные ткани будут дешевле, чем таковые из Англии и остальных частей света, то туда (даже если эта страна будет лежать в самом далеком уголке планеты) соберутся все торговцы Земли, и никакая власть, никакие флоты или армии не уберегут Манчестер, Ливерпуль или Лидс от судьбы своих некогда гордых предшественников в Голландии, Италии и Финикии.Таким образом, в империи нет никакой нужды, торговля может сама о себе позаботиться, и этот подход верен и в отношении всего остального, включая мир во всем мире. В мае 1856 года Кобден заявил даже, что “придет радостный день, когда у Англии не останется ни акра земли в континентальной Азии”. Однако общим местом в такой аргументации было и остается предположение, что выгоды от международного обмена следовало получить, не строя для этого империю. Но возможна ли глобализация без канонерок?

* * *

Империя и глобализация

Стало почти общепринятым мнением, что нынешняя глобализация имеет много общего с интеграцией мировой экономики в десятилетия, предшествовавшие Первой мировой войне. Но что значит это слово — глобализация? Значит ли оно, как подразумевал Кобден, по сути экономическое явление, когда свободный обмен предметами потребления и товарами “объединяет человечество узами мира”? Или свободной торговле нужна политическая опора? Левые противники глобализации, естественно, расценивают ее не иначе, как последнее проявление чертовски живучего международного капитализма. А либеральные экономисты сейчас соглашаются в том, что увеличение экономической открытости поднимает жизненный уровень, несмотря на то, что всегда будут проигравшие (когда в международное соревнование вовлекаются прежде привилегированные или защищенные социальные группы). Экономисты и историки экономики заостряют свое внимание на движении товаров, капитала и трудовых ресурсов. О движении знаний, культуры и институтов они говорят реже. Они уделяют больше внимания тому, как может правительство, отказываясь от вмешательства в различные сферы, облегчить глобализацию, чем тому, как оно может подтолкнуть ее. Растет и оценка важности для международного движения капитала таких правовых, финансовых и административных институтов, как верховенство закона, надежные кредитно-денежные режимы, прозрачные финансовые системы и некоррумпированная бюрократия. Но что вызвало повсеместное распространение западноевропейских типов таких институтов? В редких случаях (самый очевидный случай — Япония) это было сознательным, волевым подражанием. Но в большинстве случаев европейские институты насаждались силой. Теоретически в международной системе многостороннего сотрудничества возможна спонтанная глобализация, как предполагал Кобден. Но она может явиться и результатом принуждения, если держава, занимающая господствующее положение в мире, исповедует экономический либерализм. Сразу приходит на ум империя — конечно, и Британская империя тоже. Сегодня главные препятствия для оптимального распределения труда, капитала и товаров в мире — это, во-первых гражданские войны и коррумпированные, плюющие на закон правительства, которые обрекли на десятилетия нищеты народы множества африканских стран, лежащих южнее Сахары, а также в Азии, во-вторых, нежелание Соединенных Штатов и их союзников “проповедовать” или практиковать свободную торговлю либо делать что-то выходящее за рамки незначительной доли собственных гигантских ресурсов на программы экономической помощи. Британская империя, напротив, на протяжении большей части (хотя, как мы увидим, не всей) своей истории, действовала примерно на четверти мировой суши как относительно некоррумпированное учреждение, насаждающее свободный рынок, верховенство закона, защищающее инвесторов. Также англичане посредством “фритредерского империализма” много сделали для поощрения принятия этих принципов странами, которые не принадлежали к империи, однако находились в орбите ее экономического влияния. Другими словами, на первый взгляд кажется, что империя, увеличивающая благосостояние всего мира, была благом. Конечно, против Британской империи можно выдвинуть много обвинений, и я не стану их игнорировать. Я не утверждаю, как это делал Джон Стюарт Милль, что британское правление в Индии было “не только самым чистым в намерениях, но и одним из самых благотворных из когда-либо известных человечеству”. Я не утверждаю, как это делал лорд Керзон, что “Британская империя избрана самим Провидением в качестве самого значительного орудия насаждения добродетели, которое видел мир”. Я не говорю также, как это сделал генерал Смэтс, что это была “самая обширная система организованной человеческой свободы, которая когда-либо существовала в истории”. Империя никогда не была настолько бескорыстной. В XVIII веке британцы столь же рьяно приобретали рабов и эксплуатировали их, как впоследствии стремились искоренить рабство, и намного дольше они практиковали расовую дискриминацию и сегрегацию в формах, которые сегодня мы считаем отвратительными. Когда империи бросили вызов (в Индии в 1857 году, на Ямайке в 1831 и 1865 годах, в Южной Африке в 1899 году), ее ответ был жестоким. Когда разразился голод (в Ирландии в 40-х годах, в Индии в 70-х годах XIX века), ее ответ был равнодушным, в какой-то мере влекущим позитивную вину. Даже когда они обратились к изучению восточных культур, возможно, они тонко очернили их. И все же факт остается фактом: ни одно сообщество в истории не сделало больше для свободного перемещения товаров, капитала и труда, чем Британская империя в XIX — начале XX века. Ни одно сообщество не сделало больше для распространения в мире западного права и государственного управления. Если охарактеризовать все это как “джентльменский капитализм”, мы рискуем преуменьшить масштаб — и новизну — достижений в сфере экономики, а если подчеркнем “декоративный” характер британского заморского правления, то упустим из виду абсолютно поразительную неподкупность администрации. Не одна только моя семья извлекла выгоду из всего этого.* * *

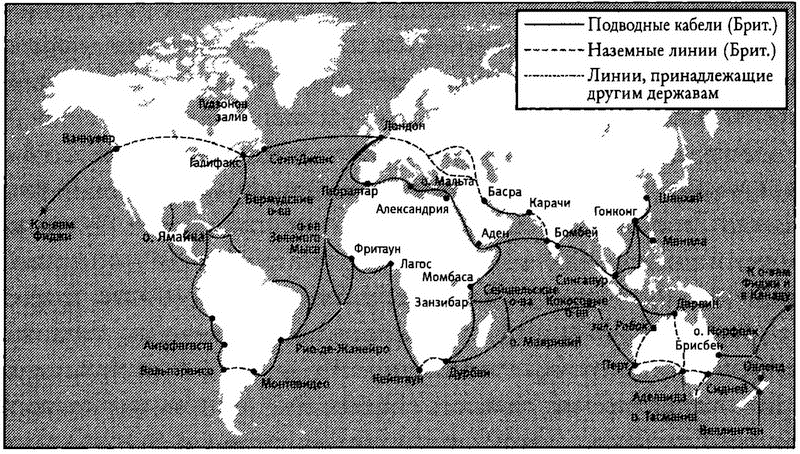

Трудность оценки достижений Британской империи состоит в том, что эти достижения рассматриваются как нечто само собой разумеющееся — в отличие от ее грехов. Однако давайте представим себе мир без империи. Да, вообразить, на что походил бы мир, не случись Французской революции или Первой мировой войны, вполне возможно, но вот представить себе современную историю без Британской империи я не в силах. В первой половине 2002 года я ездил по свету, посещая руины империи, и постоянно поражался ее вездесущей творческой силе. Мир без империи — это мир без изящных бульваров Вильямсбурга и старой Филадельфии; мир без осевших уже оборонительных стен Порт-Ройала на побережье Ямайки; вообразить мир без империи — это значит вернуть бушу великолепный горизонт Сиднея; сровнять с землей душную приморскую трущобу, коей является Фритаун (Сьерра-Леоне); снова наполнить алмазами “Большую дыру” в Кимберли[7]; уничтожить миссию в Курумане; спустить город Ливингстон вниз по водопаду Виктория (который, конечно, вернул бы себе имя Моси-оа-Тунья). Без Британской империи не было бы ни Калькутты, ни Бомбея, ни Мадраса: индийцы сколько угодно могут их переименовывать, однако они остаются городами, заложенными и построенными англичанами.[8] Конечно, заманчиво думать, что вышеперечисленное все равно бы рано или поздно явилось на свет. Возможно, железные дороги были бы изобретены в другой стране Европы, а подводные телеграфные кабели проложены кем-то еще. Возможно, как утверждал Кобден, и торговля поддерживались бы в тех же объемах без вмешательства агрессивных империй. Возможно даже, что великие переселения, преобразовавшие культуру и облик целых континентов, каким-нибудь неведомым образом все-таки бы произошли. И однако же есть причина сомневаться в том, что мир выглядел бы таким же, как сейчас (или хотя бы на него похожим), не будь Британской империи. Даже если допустить возможность, что торговля, движение капитала и миграция были “естественными” явлениями последних трехсот лет, у нас все равно остается перемещение культуры и институтов. И здесь имперские “отпечатки пальцев” куда заметнее, а стереть их куда труднее. Когда британцы управляли некоей страной (или только оказывали влияние на ее правительство, поигрывая военными и финансовыми мускулами), они, как правило, стремились привить — или хотя бы передать — ей определенные черты собственного общества. Вот наиболее важные из них: 1 Английский язык 2 Английские формы землевладения 3 Шотландское и английское банковское дело 4 Общее право[9] 5 Протестантизм 6 Командные виды спорта 7 Минимальное участие государства (взгляд на государство как на “ночного сторожа”) 8 Собрания представителей 9 Идея свободы. Последний пункт, возможно, главный. Идея свободы остается основной чертой Британской империи, отличающей ее от континентальных европейских конкурентов. Я не хочу сказать, что все без исключения английские империалисты являлись либералами: некоторые были очень и очень от этого далеки. Однако в истории Британской империи поразительно вот что: почти всякий раз, когда британцы вели себя как деспоты, изнутри британского общества звучала либеральная критика. Тенденция судить британские имперские действия в соответствии с критерием свободы была столь сильной и последовательной, что это давало Британской империи импульс к самоликвидации. Как только колонизированное общество в достаточной мере воспринимало институты, привнесенные британцами, последним становилось очень трудно запретить ту политическую свободу, которой сами они придавали такое большое значение. Под силу ли было бы другим империям оказать такое же влияние? Сомневаюсь. Я имел возможность бросить взгляд на осколки потенциальных мировых империй: в ветхой Чинсуре (так могла выглядеть Азия, если бы Голландская империя не пришла в упадок), в выбеленном Пондишери[10] (на него походила бы вся Индия, победи французы в Семилетней войне), в пыльном Дели (так могла выглядеть реставрированная империя Великих Моголов, если бы Сипайское восстание не было подавлено) и во влажном Канчанабури, где Японская империя руками рабов-англичан построила мост через реку Квай. Стал бы Новый Амстердам похож на нынешний Нью-Йорк, если бы голландцы в 1664 году не отдали его британцам? Или он скорее напоминал бы Блумфонтейн — город, сохранивший дух голландской колонизации?* * *

“Англобализация”

Опубликовано несколько хороших книг по истории Британской империи. Моя цель состояла не в том, чтобы повторять их, а в том, чтобы написать историю глобализации, которую осуществляла Британия и ее колонии — историю “англобализации”, если угодно. Структура данной работы является в широком смысле хронологической, но у каждой из шести глав есть отдельная тема: 1 глобализация товарного рынка, 2 глобализация рынка труда, 3 глобализация культуры, 4 глобализация государственного управления, 5 глобализация финансового рынка, 6 всемирный характер войны. Или, если говорить о людях, то речь пойдет о: 1 пиратах, 2 плантаторах, 3 миссионерах, 4 чиновниках, 5 банкирах, 6 банкротах. В главе 1 я подчеркиваю, что вначале Британская империя представляла собой прежде всего экономическое явление и ее рост обуславливался торговлей и потреблением. Спрос на сахар привлекал торговцев к Карибскому бассейну, а спрос на пряности, чай и текстиль влек их в Азию. Но это с самого начала была глобализация с канонерками. Ведь англичане не были первыми строителями империи: они были пиратами, подбиравшими объедки со стола Португалии, Испании, Голландии и Франции. Империалистами-подражателями. Глава 2 описывает роль миграции населения. Британская колонизация сопровождалась массовым перемещением людей, Völkerwanderung, не похожим ни на что. Одни покидали Британские острова, стремясь обрести свободу вероисповедания, вторые из-за ущемления их политической свободы, третьи — преследуя выгоду. У остальных — рабов или ссыльных преступников — просто не было выбора. Центральной темой этой главы является расхождение между британскими концепциями свободы и практикой имперского владычества, а также то, как это расхождение было преодолено. В главе 3 подчеркиваются добровольный, негосударственный характер создания империи и важная роль, которую в расширении британского влияния сыграли евангелистские секты и миссионерские общества. Ключевой пункт здесь — продуманный проект модернизации, предложенный викторианскими неправительственными организациями. Парадокс вот в чем: именно уверенность в том, что аборигенные культуры можно англизировать, вызвала самое масштабное восстание XIX века против имперского владычества. Британская империя поразительным образом напоминала мировое правительство. Тем не менее ее функционирование характеризовалось настоящим триумфом минимализма. Управлявшая сотнями миллионов человек Индийская гражданская служба едва насчитывала тысячу сотрудников. В главе 4 я попытаюсь ответить на вопрос, как горстка чиновников могла управлять огромной империей, и исследую симбиотическое, но, в конечном счете, нежизнеспособное сотрудничество британских администраторов с местными элитами — как традиционными, так и новыми. Глава 5 повествует в основном о роли военной силы в период “драки за Африку” и о связи финансовой глобализации с гонкой вооружений, которую вели европейские державы. То была эпоха, когда явились три важнейших современных феномена: действительно глобальный рынок ценных бумаг, военно-промышленный комплекс и средства массовой информации. Их влияние было крайне важно для достижения империей высшего могущества. Пресса, однако, и ввела империю в искушение, именуемое греками гибрис: гордыня, которая предшествует падению. Наконец, в главе 6 рассматривается роль Британской империи в XX веке, когда она столкнулась с противодействием не столько националистических движений (с ними она справиться смогла бы), сколько гораздо более безжалостных империй-соперниц. В 1940 году империя оказалась на весах истории. Она была перед выбором: компромисс с гитлеровской “империей зла” — или борьба ради победы, в лучшем случае пирровой. И, по моему мнению, империя сделала правильный выбор. В одном томе, охватывающем четыреста лет всемирной истории, конечно, должны быть огрехи и упущения, и я с болью это осознаю. Однако я не старался приукрасить действительность. Нельзя обойти стороной рабство и работорговлю, Великий голод в Ирландии, конфискацию земель народа матабеле и Амритсарскую бойню. Но в балансовом отчете следует указать и достижения Британской империи. Мы стремимся продемонстрировать, что она оставила миру в наследство не только расизм, расовую дискриминацию, ксенофобию и “связанную с ними нетерпимость” (они существовали и прежде колониализма), но также:триумф капитализма как оптимальной системы экономической организации, англизацию Северной Америки и Австралазии[11], интернационализацию английского языка, устойчивое влияние протестантской версии христианства;и, разумеется —

выживание парламентских институтов, которые куда более ужасные империи стремились уничтожить в 40-х годах XX века.Молодой Уинстон Черчилль, вернувшись со своей первой колониальной войны, задал вопрос:

Есть ли дело для просвещенного общества благороднее и выгоднее, чем освобождение от варварства плодородных областей и больших народов? Дать мир враждующим племенам, вершить правосудие там, где царило насилие, сбить цепи с рабов, заставить землю плодоносить, посеять первые семена торговли и образования, увеличить шансы на достижение счастья целыми народами и уменьшить возможность страдании, — есть ли идеал прекраснее, есть ли награда ценнее для человека?Он, однако, признавал, что империалистическая практика редко бывала созидательной:

И все же, когда ум обращается от страны грез и чаяний к уродливым строительным лесам попыток и результатов, возникает ряд других идей… Неизбежный разрыв между завоеванием и владением заполняется фигурами жадного торговца, неуместного миссионера, честолюбивого солдата и лжеца-биржевика, которые настораживают покоренных и возбуждают отвратительные желания у завоевателей. И когда мысленный взгляд останавливается на этих зловещих элементах, едва ли мы можем поверить, что столь грязный путь приведет к чему-либо хорошему.К худу или к добру, к беде или к радости, наш мир в значительной степени является продуктом влияния Британской империи. Вопрос не в том, был ли британский империализм безупречным. Это не так. Но можно ли было обойтись меньшей кровью? Теоретически да. Но практически? Я надеюсь, что моя книга позволит читателю решить самому.

Глава 1. Почему Британия?

Каковы те средства… что делают европейцев такими могущественными? И почему, если они могут так легко приплыть в Азию и Африку для торговли или завоеваний, азиаты и африканцы не могут вторгнуться на их берега, устраивать колонии в их портах и диктовать законы их природным правителям? Тот самый ветер, который принес их к нам, мог бы принести и нас к ним.В декабре 1663 года Генри Морган, выходец из Уэльса, преодолел пятьсот миль по Карибскому морю, чтобы совершить набег на Гранаду — поселение испанцев на северо-западном берегу озера Никарагуа. Цель экспедиции была проста: найти и украсть испанское золото — или любое другое движимое имущество. Когда люди Моргана добрались до Гранады, они, как указал губернатор Ямайки в своем донесении в Лондон, “дали залп, перевернули восемнадцать пушек.. захватили дом сержант-майора, где было все оружие и боеприпасы [испанцев], заперли в церкви триста заложников из их лучших людей… грабили шестнадцать часов, выпустили пленных, потопили все суда — и с тем уплыли”. С этих событий начался невиданный даже для XVII века разгул насилия и грабежа. Да, Британская империя начиналась с пиратства. Она не была задумана сознательными империалистами, стремившимися установить британское владычество над далекими землями, или же колонистами, надеявшимися на новую жизнь за морями. Морган и его товарищи-буканьеры[12] были грабителями, стремившимися присвоить доходы других империй. Буканьеры называли себя “береговым братством”. У них существовала сложная система распределения добычи, практиковались страховые выплаты получившим увечья “братьям”. По сути же их занятия были самой настоящей организованной преступностью. Во время набега в 1668 году на испанский город Портобелло в Панаме Морган награбил так много (четверть миллиона песо), что испанские монеты стали на Ямайке законным средством платежа. Прибыль всего от одного набега составила шестьдесят тысяч фунтов стерлингов. Английское правительство не только закрывало глаза на деятельность Моргана, но и поощряло его. С точки зрения Лондона, морской разбой был малозатратным способом войны с Испанией — главным европейским противником Англии. Фактически корона предоставляла пиратам лицензии (каперские патенты), легализуя их деятельность в обмен на часть добычи. Карьера Моргана отлично иллюстрирует самое начало Британской империи, которая прибегала к услугам предпринимателей-фрилансеров столь же часто, как и полагалась на собственные силы.Сэмюэль Джонсон, “Расселас, принц Абиссинский”

Пираты

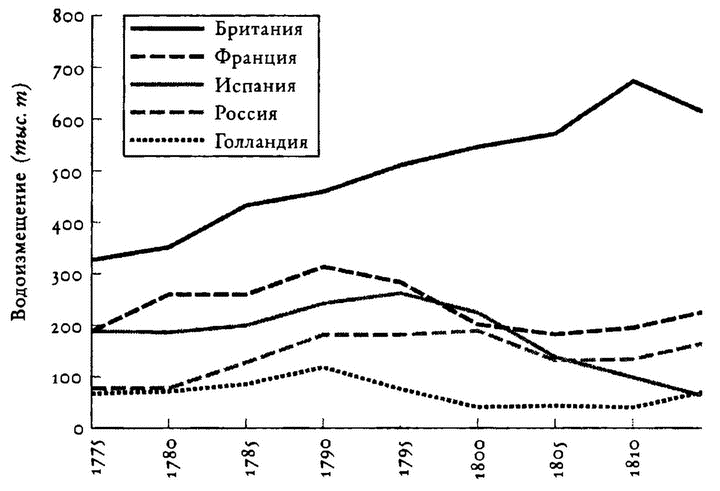

Обыкновенно считают, что англичане обзавелась империей, “как бы сами не отдавая себе в том отчета”. На самом же деле английская экспансия совсем не случайна: она была сознательным подражанием. Историки экономики часто называют Англию “первой промышленной державой”, но к европейской имперской гонке англичане опоздали. Например, Ямайку Англия приобрела только в 1655 году. В то время Британская империя включала в себя всего лишь горстку карибских островов, пять североамериканских колоний и парочку индийских портов.

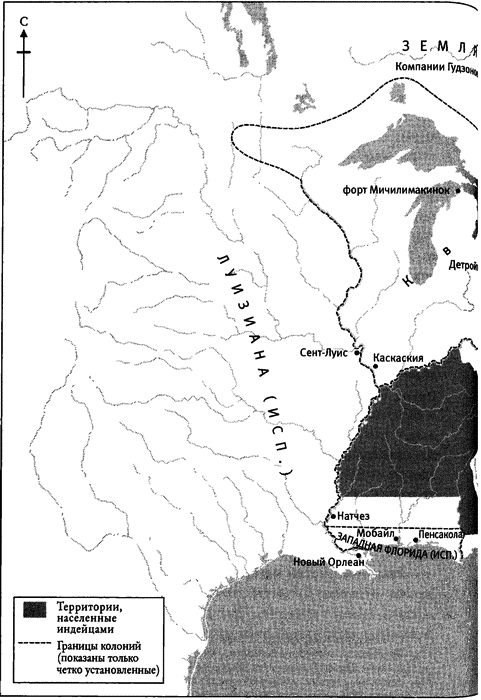

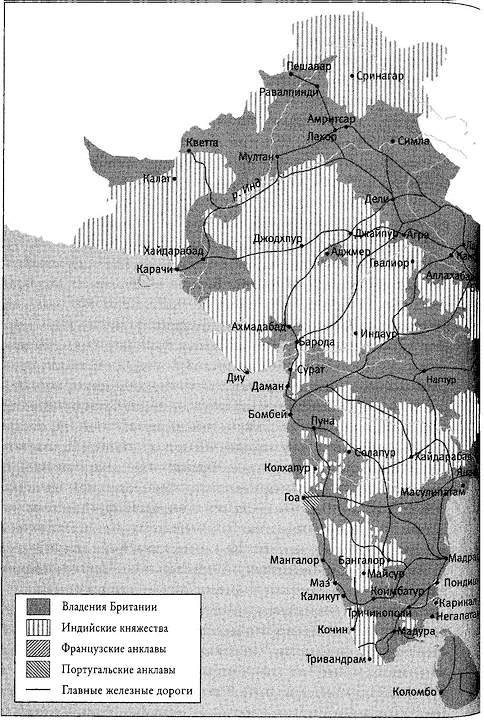

Европейские колониальные империи (ок. 1750 г.)

Христофор Колумб заложил основы Испанской империи более чем на полтора столетия раньше. Эта империя была предметом зависти всего мира. Она простиралась от Мадрида до Манилы, вобрав в себя Перу и Мексику: самые богатые и густонаселенные территории на американском континенте. Еще обширнее и прибыльнее была Португальская империя. Ее территория начиналась от атлантических островов Мадейра и Сан-Томе и вмещала в себя Бразилию и многочисленные фактории в Западной Африке, Индонезии, Индии и даже в Китае. В 1493 году папа римский выпустил буллу, закрепляющую торговлю в обеих Америках за Испанией, а торговлю в Азии — за Португалией. При этом разделе мира португальцы получили сахар, пряности и рабов. Англичане, впрочем, сильнее завидовали испанцам, нашедшим в Америке золото и серебро. Со времен Генриха VII англичане мечтали о собственном Эльдорадо. Они очень надеялись, что страна сможет разбогатеть на американских металлах, но снова и снова терпели неудачу. Лучше всего у них получалось грабить испанцев на море и на суше — разумеется, благодаря мореходным навыкам. Уже в марте 1496 года Генрих VII, явно вдохновленный открытием четырьмя годами ранее Америки Колумбом во имя испанской короны, выдал венецианскому мореплавателю Джону Каботу патент, предоставляющий ему и его сыновьям возможность отправитьсяпод нашим флагом… в плавание за их собственный счет ко всем местам, областям и берегам восточного, западного и северного морей [но не южного, чтобы избежать конфликтов с испанцами] … чтобы искать, открывать и исследовать всяческие острова, страны, области и провинции язычников и неверных, остающиеся до сего времени неизвестными христианскому миру, в какой бы части света они ни находились… [и] покорять, занимать и владеть любыми поселениями, замками, городами и островами, которые они смогут покорить и занять, в качестве наших вассалов и наместников в этих местах, распространяя наш суверенитет и права на эти поселения, замки, города, острова и материки, обнаруженные таким образом.Зависть англичан к империи лишь обострилась после Реформации, когда сторонники войны против католической Испании стали утверждать, что на Англии лежит религиозная обязанность построить протестантскую империю в пику “папистским” империям испанцев и португальцев. Ричард Хаклюйт, ученый елизаветинской эпохи, утверждал, что если папа римский мог дать Фердинанду и Изабелле право занимать за границами христианского мира “все острова и материки, найденные и те, которые будут найдены, открытые и те, которые будут открыты”, то на английском монархе лежит обязанность “возвеличения и распространения… веры” — протестантской. Таким образом, английская концепция империи была сформулирована в ответ на концепцию империи, которой следовали конкуренты.Империя англичан должна была основываться на протестантизме, испанцев — опиралась на католицизм. Существовали и политические различия. Испанская империя была автократией. Располагая казной, полной американского серебра, король Испании мог уверенно стремиться к мировому господству. Для чего нужны эти деньги, как не для преумножения славы? В Англии же власть монарха никогда не была абсолютной. Ее ограничивали сначала богатая землевладельческая аристократия, а позднее — двухпалатный парламент. В 1649 году короля даже казнили за то, что он игнорировал политические требования парламента. Английские монархи, желавшие воевать, но зависимые от парламента в финансовом отношении, часто не имели иного выбора, кроме как полагаться на наемников. И все же в слабости английской короны таилась сила: поскольку политическая власть не концентрировалась в одних руках, подобное происходило и с богатством. Налоги могли взиматься только с одобрения парламента, и те, у кого были деньги, твердо знали, что монарх их ни у кого просто так не отнимет. Это было важным стимулом для предпринимателей. Оставался вопрос, где Англии следует строить свою империю? В 1589 году кузен и тезка Хаклюйта раскрыл ему глаза.

Я увидел на столе [своего кузена] … карту мира. Он, увидев мой интерес, начал врачевать мое невежество, показывая разделение Земли на три части согласно древним воззрениям и, согласно новому и лучшему разделению, на большее число частей. Он указал мне указкой все известные моря, заливы, бухты, пути, мысы, реки, империи, королевства, герцогства и территории каждой части и перечислил их особые товары, имеющиеся в избытке, а также те, в которых есть нужда и которые в изобилии привозят… торговцы. От карты он привлек меня к Библии… где я прочитал, что сходящие в море на кораблях и творящие делания в водах многих видят дела Бога и Его чудеса в пучине, и проч.Но вот что кузен Хаклюйта не смог показать, так это места, где могли остаться серебро и золото, на которые никто пока не претендовал. Первое документированное путешествие из Англии с целью поиска таких мест относится к 1480 году, когда судно, снаряженное оптимистами, вышло из Бристоля, надеясь отыскать “остров Бразил к западу от Ирландии”. Джон Кабот (Джованни Кабото), венецианский моряк на английской службе, успешно пересек Атлантику, выйдя из Бристоля в 1497 году, но умер в следующем году в море. Он не сумел убедить англичан в том, что открыл новый путь в Азию (пунктом назначения его провальной экспедиции была “страна Сипангу” — Япония). В 1501 году испанское правительство забеспокоилось, что английские “конкистадоры” обойдут их в Мексиканском заливе, и даже снарядило экспедицию, чтобы “остановить продвижение англичан в том направлении”. Но если бристольские моряки, такие, к примеру, как Хью Элиот, действительно к тому времени уже пересекли Атлантику, то земля, которой они достигли, была Ньюфаундлендом, и нашли они там отнюдь не золото. В 1503 году среди расходов двора Генриха VII значилась покупка “ястребов с острова Ньюфаундленд”. Огромный интерес для бристольских купцов представлял также промысел трески в том районе. Богатство влекло и сэра Ричарда Гренвилла. Он стремился к южной оконечности Южной Америки, потому что, как он выразился в прошении, поданном в 1574 году, была “вероятность обретения в тех странах великих сокровищ — золота, серебра и жемчуга, — подобно тому, как другие правители получают их в таковых странах”. Три года спустя надежда на золото и серебро (не говоря уже о “пряностях, снадобьях, кошенили”) подвигла сэра Фрэнсиса Дрейка на поход в Южную Америку. Хаклюйт с энтузиазмом провозглашал: “Без сомнения, мы подчиним Англии все золотые копи Перу”. Экспедиции Мартина Фробишера 1576, 1577 и 1578 годов, как и многие прочие, были нацелены на поиск драгоценных металлов. Открытие и эксплуатация золотых, серебряных и медных рудников, согласно патенту, предоставленному сэру Томасу Гейтсу и его компаньонам в 1606 году, значились и среди целей колонизации Виргинии. Еще в 1607 году англичане питали надежду на то, что Виргиния “весьма богата золотом и медью”. То была idee fixe эпохи. Величие Испании, о котором писал сэр Уолтер Рэли в книге “Открытие богатой, обширной и прекрасной Гвианской империи…” (1596)» никак не было связано с “торговлей мешками с севильскими апельсинами… Именно индийское золото… угрожает всем нациям Европы и тревожит их”. Рэли отправился на Тринидад. В 1595 году он совершил набег на Сан-Хосе-де-Орунья и захватил там Антонио де Беррио-и-Орунья, который, как он верил, знал местоположение Эльдорадо. Сидя на зловонном корабле в дельте Ориноко, Рэли жаловался, что “не было тюрьмы отвратительнее и омерзительнее — особенно для меня, много лет имевшего хороший стол и разборчивого в еде”. Страдания оправдали бы себя, если был бы найден желтый металл. Но, увы, этого не случилось. Фробишер привез домой одного пленного эскимоса, а мечты Рэли о Гвианской империи так и остались мечтами. Самое прекрасное, что он нашел на Ориноко, была женщина:

В жизни мне не доводилось видеть более красивую женщину — она была хорошего роста, черноглазая, дородная телом, с прекрасным лицом. В Англии я видел леди, так похожую на нее, что, если бы не различие в цвете кожи, я мог бы поклясться — это та самая[13].Около устья реки Карони Рэли отыскал немного руды, но она оказалась не золотоносной. Как сообщила его жена, он возвратился в Плимут “с великой честью, но с малым богатством”. Королева была разочарована. Изучение руды, найденной в Виргинии Кристофером Ньюпортом, разбило все надежды. Сэр Уолтер Коуп 13 августа 1607 года сообщил лорду Солсбери: “Прежде мы известили вас о золоте, а теперь не можем дать ничего большего, чем медь. Вновь открытая земля — скорее Ханаан, чем Офир”. Три плавания в Гамбию в 1618-1621 годах ни к чему не привели, и 5,6 тысячи фунтов стерлингов были потрачены впустую. Испанцы, захватившие Перу и Мексику, нашли серебро, много серебра. Англичане пробовали искать его в Канаде, Гвиане, Виргинии и Гамбии — и не преуспели. Оставалось одно: грабить испанских счастливцев. Именно так в 70-х годах XVI века Дрейк добывал деньги в Карибском море, а Хокинс — на Азорских островах в 1581 году. Золото было главной целью нападения Дрейка на Картахену и Санто-Доминго четыре года спустя. Вообще, когда у путешественников все шло не так (например, когда провалилась экспедиция сэра Хамфри Гилберта из Ирландии в Вест-Индию в 1578 году), оставшиеся в живых обычно прибегали к разбою, чтобы покрыть расходы. Рэли пытался финансировать экспедицию в Эльдорадо, послав своего капитана разграбить Каракас, Риоачу и Санта-Марту. В 1617 году Рэли предпринял еще одну попытку. Он убедил Якова I освободить его из Тауэра, где он сидел с 1603 года по обвинению в государственной измене, и, с трудом собрав тридцать тысяч фунтов стерлингов, снарядил эскадру. Но к тому времени испанский контроль над регионом усилился, и экспедиция окончилась неудачей. К тому же, вопреки данному королю обещанию не ссориться с испанцами, сын Рэли, Уот, напал на испанский город Сан-Томе — и поплатился за это жизнью. В результате морского похода Рэли удалось поживиться только двумя золотыми слитками из сундука губернатора Сан-Томе, несколькими серебряными посудинами, изумрудами, некоторым количеством табака — а также пленить индейца, который, как надеялся Рэли, знал местоположение “золотой залежи”. После возвращения в Англию Рэли, которого испанский посол вполне справедливо охарактеризовал как “пирата, пирата, пирата”, казнили. Он умер, веря в то, что не далее чем в трех милях от Сан-Томе есть золото. На эшафоте Рэли сказал: “Моим единственным намерением было добыть золото для Его Величества, и тех, кто шел со мной, и остальных соотечественников”. Даже когда английские суда отправлялись на поиски товаров менее ценных, чем золото, столкновения с другими державами оказывались неизбежными. Когда в 60-х годах XVI века Джон Хокинс занялся работорговлей, это очень быстро вошло в противоречие с испанскими интересами. Из неприкрытого пиратства возникла система каперства (приватирства) — частной морской войны. Столкнувшись с испанской угрозой (отнюдь не устраненной после разгрома Непобедимой армады), Елизавета I решила одобрить то, уже творилось. Таким образом, грабеж испанцев стал вопросом государственной политики. В 1585-1604 годах, во время войны с Испанией, от ста до двухсот кораблей ежегодно снаряжалось для нападения на испанцев в Карибском море. Ежегодная добыча составляла по меньшей мере двести тысяч фунтов стерлингов. Английские каперы нападали на любое судно, входящее в иберийские порты или их покидающее. “Море — единственная империя, которая может принадлежать нам естественным образом”, — писал в конце XVII века Эндрю Флетчер из Сальтуна. В начале XVIII века Джеймс Томсон рассуждал о “империи морской, сулящей выгоду”. Приблизительно в течение века после гибели Непобедимой армады “морская империя” стала реальностью. Почему англичане преуспели в пиратском ремесле? Потому что им приходилось туго. С одной стороны, из-за направления атлантических ветров и течений португальским и испанским судам почти не составляло труда преодолеть путь между Пиренейским полуостровом и Центральной Америкой. А вот в Северо-Восточной Атлантике ветры большую часть года дуют с юго-запада, то есть против хода судов, идущих из Англии в Северную Америку. Английским морякам, предпочитавшим каботажное плавание, понадобилось некоторое время на изучение искусства океанской навигации, усовершенствованное португальцами. Поход Дрейка, в 1586 году отправившегося из Картахены на Кубу, завершился возвращением в Картахену же шестнадцать дней спустя из-за собственных ошибок и недооценки магнитного наклонения. Англичане отставали от иберийских народов и в кораблестроении. Португальцы с самого начала оказались лидерами гонки за скоростью. К концу XV века они сконструировали трехмачтовое судно с прямыми парусами на передней и средней мачтах и с треугольным (“латинским”) парусом на корме. Такое парусное вооружение позволяло легче брать галсы. Кроме того, португальцы стали строить каравеллы — суда, обшивка которых была выполнена вгладь, а не внакрой. Она не только обходилась дешевле, но и позволяла прорезать в корпусе водонепроницаемые пушечные порты. Проблема состояла в поиске оптимального соотношения маневренности и огневой мощи. В стрельбе иберийская каравелла была не в силах соперничать с венецианской галерой, поскольку последняя могла нести гораздо более мощную артиллерию. Генрих VIII убедился в этом в 1513 году, когда у берегов Бретани французские галеры потопили одно из его судов, повредили другое и убили лорд-адмирала. В 30-х годах XVI века венецианские галеры могли пускать ядра весом до шестидесяти фунтов, а английский и шотландский флоты получили суда типа каравеллы с палубами, на которых можно было размещать артиллерию, только в 40-х годах XVI века. Однако англичане быстро наверстывали упущенное. Ко времени вступления на престол Елизаветы I основным английским судном стал галеон, конструкция которого постоянно совершенствовалась. Благодаря успехам в литейном деле повысилось и качество английских пушек. Генриху VIII приходилось завозить бронзовые орудия с континента. Теперь же изготовленные в Англии железные пушки стоили почти впятеро дешевле, хотя и были сложнее в производстве. Так англичане приобрели техническое преимущество, которое удерживали несколько столетий. Они делали успехи и в навигации — благодаря реорганизации Тринити-хауса[14], изучению геометрии, лучшему пониманию сути магнитного наклонения, переводу голландских карт и таблиц (в таких книгах, как, к примеру, “Зерцало моряков” 1588 года), а также публикации исправленных карт (вроде “новой карты с добавлением Индий”, упомянутой в “Двенадцатой ночи” Шекспира). Англичане первыми позаботились о здоровье корабельных экипажей. Болезни были серьезным препятствием для европейской экспансии. В 1635 году Люк Фокс так описал участь моряка: “Ничего, кроме терпения и страдания… Твердая постель, холодная солонина, беспокойный сон, заплесневелый хлеб, скисшее пиво, мокрая одежда, мечта об огне”. В дальнем плавании цинга представляла собой самую серьезную проблему, поскольку в обычном морском рационе не хватало витамина С. Команды были также уязвимы для пищевого отравления, чумы, сыпного тифа, малярии, желтой лихорадки, влажного берибери и дизентерии. Первым учебником по оказанию помощи на борту стала книга “Лечение больных в дальних странах” Джорджа Уэйт-сона (1598), хотя его советы помогли немногим: лечение основывалось на кровопускании и изменении диеты. Только в конце XVIII века в этой области наметился прогресс. Казалось, впрочем, что Британские острова готовы вечно рождать крепких мужчин, способных терпеть лишения. Одним из них был Кристофер Ньюпорт из Лаймхауса, который из простого моряка превратился в богатого судовладельца. Ньюпорт, потерявший руку в бою с испанцами, сколотил состояние, пиратствуя в Вест-Индии и ограбив город Табаско в Мексике в 1599 году. Так что случай Генри Моргана не был единичным.

* * *

Рейд Моргана в Гранаду был одной из многих подобных операций на испанской территории. В 1668 году Морган нападал на Пуэрто-дель-Принсипе на Кубе, Портобелло в современной Панаме, Кюрасао и Маракайбо. В 1670 году он захватил остров Санта-Каталина (ныне Провиденс), высадился на побережье материка и пересек Панамский перешеек, чтобы захватить саму Панаму[15]. Однако масштаб таких операций не следует преувеличивать. Нередко участвовавшие в них корабли лишь чуть-чуть превосходили гребные шлюпки. Самое крупное судно Моргана в 1668 году было не более пятидесяти футов длиной[16] и несло всего восемь орудий. Так что каперы не представляли особой опасности, хотя и мешали испанской торговле. И все же эти рейды сделали Моргана богатым человеком. Удивительно, как именно распорядился Морган награбленными у испанцев песо. Ведь он мог вернуться в Монмутшир “сыном доброго джентльмена”, каковым он, по его словам, являлся. Вместо этого Морган вложил деньги в недвижимость, купив 836 акров земли на Ямайке, в долине Риоминьо (“долина Моргана”). Позднее он прибавил к своим владениям четыре тысячи акров в округе Сент-Элизабет. Эти земли идеально подходили для выращивания сахарного тростника. Империя началась с грабежа, но теперь природа британской экспансии стала меняться. В 70-х годах XVII века британская корона потратила тысячи фунтов стерлингов на постройку укреплений для защиты гавани Порт-Ройала на Ямайке. Те стены еще стоят, хотя и гораздо дальше от моря, чем прежде: береговая линия изменилась из-за землетрясения 1692 года. Англичане считали эти инвестиции необходимыми, так как Ямайка быстро становилась чем-то большим, чем просто база буканьеров. Правительство получало солидный доход от пошлин на ввоз в Англию ямайского сахара. Остров превратился в первостепенный актив, который следовало защитить любой ценой. Примечательно, что за строительством в Порт-Ройале присматривал Генри Морган — теперь сэр Генри Морган. Через несколько лет после набега на Гранаду Морган стал не только крупным плантатором, но и вице-адмиралом, комендантом гарнизона Порт-Ройала, судьей Адмиралтейского суда[17], мировым судьей, даже вице-губернатором Ямайки. Бывшего капера наняли управлять колонией. Правда, Моргана в 1681 году сместили со всех постов после произнесенных им в подпитии “разного рода неуместных выражений”. И все же отставка была почетной. По случаю похорон бывшего пирата в августе 1688 года корабли в гавани Порт-Ройала салютовали, отдавая ему адмиральские почести. Карьера сэра Генри Моргана прекрасно иллюстрирует эволюцию империи. Это был переход от пиратства к политической власти, которой было суждено навсегда изменить мир. Эта эволюция стала возможной благодаря некоторым радикальным переменам в самой Англии.Сахарная лихорадка

Даниэль Дефо, сын лондонского купца и автор бестселлеров “Робинзон Крузо” и “Молль Флендерс”, был тонким наблюдателем. На его глазах, в начале XVIII века, в Англии зарождалось массовое потребительское общество. Дефо писал в трактате “Образцовый английский купец” (1725):В Англии потребляют больше иноземных товаров… чем любая другая нация в мире… Ввозят к нам главным образом сахар и табак, потребление которых в Великобритании прежде едва ли можно было себе представить, и, кроме того, много хлопка, индиго, риса, имбиря, гвоздичного, или ямайского, перца, какао, или шоколада, рома и патоки.Можно предположить, что возвышение Британской империи было в меньшей степени обусловлено протестантской трудовой этикой и английским индивидуализмом, чем пристрастием к сладкому. В течение жизни Дефо объем ежегодного импорта сахара удвоился. Спрос на него во многом обусловил потребительский бум. Со временем товары, прежде предназначавшиеся для богатой элиты, перестали быть редкими. Сахар был главной статьей британского импорта с 50-х годов XVIII века (тогда он обошел ввозной лен) до 20-х годов XIX века, когда ему пришлось уступить первенство хлопку-сырцу. К концу XVIII века в Англии средний размер потребления сахара на душу населения десятикратно превышал французский показатель (двадцать фунтов против двух). Интерес англичан к импортным товарам был гораздо сильнее, чем у других европейцев. Английский потребитель очень любил смешать сахар с принимаемым перорально и вызывающим сильное привыкание наркотиком — кофеином — и сопроводить эту процедуру вдыханием другого вещества, вызывающего сильную зависимость, — никотином. Во времена Дефо чай, кофе, табак и сахар еще были в диковинку. И все эти товары нужно было ввозить из-за границы. Первая письменная просьба англичанина о чашке чая содержится в письме, датированном 27 июня 1615 года: в нем г-н Р. Викхэм, агент Ост-Индской компании на японском острове Хирадо, просит своего коллегу, г-на Итона из Макао, прислать ему наилучший чай. Однако лишь осенью 1658 года в Англии появилась реклама будущего национального напитка. Она была опубликована в финансируемом из казны еженедельнике “Меркуриус политикус”, в неделю, заканчивающуюся 30 сентября, и звучала так: “Превосходный и одобренный всеми врачами китайский напиток, именуемый чаем… продается в 'Голове султанши', второй кофейне у Свитинга, рядом с биржей, в Лондоне”. Примерно в то же время Томас Гарравей, владелец кофейни, издал листовку “Точное описание выращивания, качеств и достоинств растения чай”. Автор заверял, что чай избавит от головной боли, сонливости, дурных снов, камней и песка в почках, запоров, излечит водянку, цингу, укрепит память и так далее. Гарравей сообщал, что “чай, принимаемый с самотечным медом вместо сахара, очищает почки и мочеточник, а с молоком и водой — предотвращает чахотку. Если у вас тучное тело, чай обеспечит вам хороший аппетит, а если вы объелись, чай вызовет мягкую рвоту”. Чай пила Екатерина Брагансская, португальская супруга Карла II (мы не знаем, по какой причине). Стихотворение Эдмунда Уоллера, сочиненное по случаю дня ее рождения, восхваляло чай — “друга Муз, который шлет нам чудодейственную помощь, гонит туман из головы и хранит спокойствие дворца души”. Двадцать пятого сентября 1660 года Сэмюэль Пипе выпил свою первую “чашку чая (китайского напитка)”. Однако массовый потребительский рынок чая возник лишь в начале XVIII века, когда импорт чая в Англию достиг достаточного объема и цена его снизилась. В 1703 году судно “Кент” доставило в Лондон шестьдесят пять тысяч фунтов чая, что почти равнялось прежнему годовому импорту. Но настоящая революция произошла тогда, когда количество чая, предназначенного для домашнего потребления, возросло примерно с восьмисот тысяч (начало 40-х годов XVIII века) до двух с половиной миллионов фунтов (1746-1750). К 1756 году привычка пить чай распространилась настолько, что Иона Ханвей в своем сочинении “О чае” осудил ее (“Даже горничные губят свою молодость, распивая чай”). Сэмюэль Джонсон (“закоренелый, бесстыдный любитель чая”, как он себя охарактеризовал) опубликовал статью, в которой отстаивал противоположную точку зрения. Еще больше споров вызвал табак, привезенный в Англию Уолтером Рэли и бывший одним из немногих плодов его неудачной попытки основать колонию Роанок. Как и в случае чая, поставщики табака рекламировали его целебные свойства. В 1587 году Томас Хериот, слуга Рэли, сообщал, что курение этой высушенной “травы” “удаляет лишнюю флегму и другие гуморы, открывает поры и протоки тела… Применение табака не только предохраняет его от закупорок, но и… в короткое время устраняет их, благодаря чему тело остается весьма здоровым и нечасто поддается злосчастным болезням, от которых мы в Англии нередко страдаем”. Одно из объявлений расхваливало способность табака “сохранить здоровье, преодолеть боль, усладить чувства и оказать помощь работающему мозгу”. Но убедить в этом торговцам удавалось не всех. Для короля Якова I (человека, во многих отношениях опередившего свое время) горящий табак был “отвратителен для глаз, омерзителен для носа, вреден для мозга и опасен для легких”. Масштабное культивирование табака в Виргинии и Мэриленде привело к падению его цены (между четырьмя и тридцатью шестью пенсами за фунт в 20-х — 30-х годах XVII века до примерно пенни за фунт в 60-х годах того же столетия, и так далее) и массовому потреблению. Если в 20-х годах табак употребляли только благородные люди, то в 90-х курение стало “обычаем, модой, всеобщим поветрием — у каждого пахаря была трубка”. В 1624 году Яков I отбросил сомнения и установил королевскую табачную монополию. Доход явно стоил “омерзительного” дыма, хотя монополия оказалась столь же бессильной, как и огульный запрет. Новые импортные товары изменили не только экономику, но и образ жизни. Дефо в “Образцовом английском купце” упомянул модные новинки: “чайный столик у леди, кофейня у мужчин”. Людей в новых наркотиках привлекало сильнее всего то, что действовали они отлично от традиционного европейского наркотика — алкоголя. Алкоголь — это, по сути, успокаивающее средство. Глюкоза же, кофеин и никотин были для людей XVIII века эквивалентом современного амфетамина. Чай, кофе и табак обеспечили английскому обществу мощный “приход”. Можно сказать, что строительство империи подстегивал глюкозный, кофеиновый и никотиновый кайф. В то же самое время Англия (особенно Лондон) стала центром распространения этих новых стимуляторов по всей Европе. К 70-м годам XVIII века около 85% объема импортированного в Британию табака и почти 94% кофе фактически реэкспортировалось, главным образом в Северную Европу. Отчасти это происходило из-за разности налогов: высокие ввозные пошлины ограничивали внутреннее потребление кофе, способствуя расцвету чайной торговли. Как и другие национальные особенности, предпочтение англичанами чая, а не кофе обусловлено налоговой политикой. Перепродавая на континентальных рынках часть своего импорта из Вест- и Ост-Индии, британцы получали достаточно денег, чтобы удовлетворить устойчивый спрос в другой сфере. Важным компонентом нового консюмеризма стала “портновская революция”. В 1595 году Питер Стаббс отметил, что “ни один народ в мире не проявляет столько интереса к модным новинкам, как англичане”. Он имел в виду растущий потребительский спрос на новые виды ткани, который it началу XVII века привел к исчезновению целой отрасли законодательства — законов о расходах, определявших согласно положению в обществе, какую одежду англичанам и англичанкам следовало носить. Тот же Дефо в памфлете “У семи нянек дитя без глазу” писал, что

сельская простушка Джоан превратилась в изысканную лондонскую леди. Она может пить чай, нюхать табак и держаться столь же высокомерно, как благородные. Она носит фижмы, как ее хозяйка, а вместо прежней убогой нижней юбки из сермяги на ней отличная шелковая.В XVII веке было только одно место, где разборчивая английская покупательница приобретала одежду. Индийские материи превосходили все прочие по орнаменту и выделке. Когда английские купцы начали привозить индийские шелка и ситцы домой, это привело к настоящему преображению нации. В 1663 году Пипе взял с собой жену Элизабет, чтобы сделать покупки в Корнхиле, одном из фешенебельных торговых районов Лондона, где “после того, как многое осмотрели, купили для жены ситец, то есть разукрашенный индийский коленкор для обивки ее новой комнаты, весьма симпатичный”. А когда сам Пипе позировал художнику Джону Хейлсу, он позаботился о том, чтобы взять напрокат модный индийский шелковый халат, или баньян. В 1664 году в Англию было ввезено до 250 тысяч штук набивного ситца. Почти таким же высоким спросом пользовались бенгальский шелк, шелковая тафта и белый хлопчатобумажный муслин. Дефо отметил 31 января 1708 года в “Уикли ревю”: “Они проникли в наши дома, наши гардеробы, наши спальни. Для занавесей, подушек, стульев, наконец, кроватей брали только коленкор или индийские ткани”. Прелесть импортного текстиля состояла в том, что рынок его был фактически неограниченным. Человек в состоянии потребить конечный объем чая или сахара, а вот стремление людей к новой одежде не имело (и не имеет) предела. Индийский текстиль, который могла позволить себе даже служанка вроде “сельской простушки” у Дефо, означал, что англичане, пристрастившиеся к чаю, не только чувствовали себя лучше, но и лучше выглядели. Эта импортная экономика была устроена относительно просто. У английских купцов XVII века было не так уж много вещей, которые они могли предложить индийцам и которые индийцы не могли производить самостоятельно. Поэтому вместо того, чтобы обменивать английские товары на индийские, они оплачивали свои покупки звонкой монетой, вырученной от торговли в других местах. Сейчас, говоря о глобализации, мы имеем в виду интеграцию мирового рынка. Но в одном важном отношении глобализация XVII века отличалась от нынешней. Доставка монеты в Индию, а товаров — домой, да даже и простая передача указаний означали поездки туда и обратно на расстояние примерно двенадцать тысяч миль, причем на каждом шагу корабль подстерегали опасности — бури, скалы и мели, пираты. Однако самая серьезная угроза исходила не от пиратов, а от других европейцев, делавших то же самое, что и англичане. Азии суждено было стать сценой ожесточенной битвы за рынки. То была глобализация с канонерками.

Так, как голландцы