СТАРИНЫ И СКАЗКИ В ЗАПИСЯХ О. Э. ОЗАРОВСКОЙ

От научного редактора

Перед Вами — переиздание двух ставших классическими собраний фольклорных текстов, записанных О. Э. Озаровской на Русском Севере, в основном на Печоре, Пинеге и Мезени. Издание «Бабушкины старины», представляющее собой записи с голоса известной сказительницы М. Д. Кривополеновой, вышло в 1916 году в Петрограде, а сборник сказок «Пятиречие» — собранное и структурированное под «Русский Декамерон» — в 1931 году. Диалектная запись О. Э. Озаровской оставлена без изменений; тексты 1916 года приведены в новой орфографии; замечания помещены в сноски. Былина «Вавило и скоморохи», приведенная в обоих сборниках, во второй раз не напечатана.Т. Г. Иванова Три дороги Ольги Эрастовны Озаровской

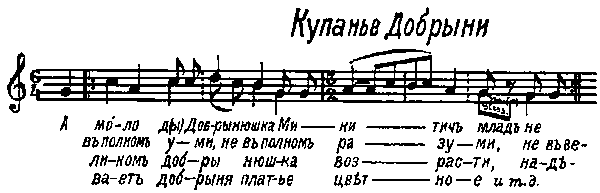

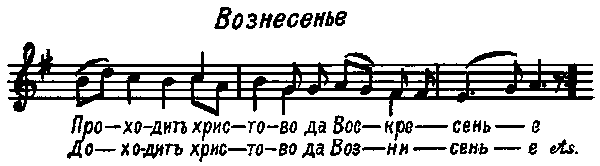

Математик (помощница Д. И. Менделеева), артистка одного из модных петербургских театров-кабаре и педагог сценического мастерства (руководитель Студии живого слова), фольклористка, собиратель устной народной поэзии (издатель знаменитых «Бабушкиных старин») — таковы три разные грани научно-культурной деятельности незаурядной русской женщины О. Э. Озаровской. Ольга Эрастовна Озаровская родилась в дворянской семье 13 (25) июня 1874 г. Мужчины рода Озаровских из поколения в поколение выбирали военную карьеру. В справочнике «Весь Петербург» на 1900 год называется штабс-капитан Александр Эрастович Озаровский, офицер Константиновского артиллерийского училища. Это один из братьев Ольги Эрастовны. Кстати, именно у него она жила в начале своего петербургского периода — в доме 17 на Забалканском (ныне: Московском) проспекте. Военным был и отец Ольги Эрастовны. «Отец, по положению офицер, по способностям математик, а по призванию — сказочник», — писала она в очерке, предпосланном первому изданию «Бабушкиных старин» [Озаровская 1916: 11]. Семья, в которой ценились образование и духовные запросы, и определила те пути, которыми прошла О. Э. Озаровская по жизни. В конце 1880-х — начале 1890-х гг. Озаровские проживали в Тифлисе, где, вероятно, в то время служил глава семейства. Именно в Тифлисе Ольга Эрастовна от своего брата, гимназиста Юрия, увлеченного химией, впервые услышала имя Д. И. Менделеева — брат дал ей почитать «Основы химии». Эта книга сыграла огромную роль в ее жизни. В первой половине 1890-х гг. О. Э. Озаровская, чтобы получить высшее образование, встать на равную ногу с представителями мужской половины человечества, приехала из Тифлиса в Петербург. Она стала слушательницей Высших женских курсов — так называемых Бестужевских (по фамилии их руководителя — профессора русской истории К. Н. Бестужева-Рюмина), созданных в 1878 г. На долгие годы здание курсов, располагавшихся на 10-й линии Васильевского острова (д. 33–35), стало для нее самым важным местом в столице. Училась О. Э. Озаровская на физико-математическом факультете. Кстати, в начале существования ВЖК Д. И. Менделеев был одним из профессоров курсов. Одной из дружественных Озаровским семей в Петербурге была семья ученика Д. И. Менделеева, изобретателя русского бездымного пороха И. М. Чельцова, в его доме О. Э. Озаровская увидела Д. И. Менделеева. Так началась ее дружба с Анной Ивановной Менделеевой, второй женой ученого, которая, будучи художницей, предложила О. Э. Озаровской позировать ей для одной из картин. Так будущая фольклористка стала бывать в доме Менделеевых — на Васильевском острове на Кадетской линии (д. 9). Рассеянный ученый не раз встречал ее у своей жены, но, кажется, долгое время не мог запомнить имя молоденькой курсистки. Различать же ее в ряду других гостей своей супруги Д. И. Менделеев начал при следующих обстоятельствах: «Вечером я была у Анны Ивановны и села на своего любимого конька: стала импровизировать. Была у нас с Анной Ивановной мифическая “баронесса Гильзен-Пильзен”, от лица которой я судила обо всем на свете; Анна Ивановна чудесно подавала реплики: так что каждый раз у нас выходило по-новому, и мы часами увлекались таким “театром для себя”. В тот вечер я особенно была в ударе, Анна Ивановна не выдержала и позвала Дмитрия Ивановича. Я была уже не курсистка, а “баронесса”. Как на крыльях подлетела к нему и в одну минуту наговорила столько разных банальностей о его гении, высказала такую беспросветную глупость в суждениях о его работах, что Дмитрий Иванович замахал рукой, захрапел по-особенному (так он смеялся) и убежал в кабинет, откуда вернулся с книгой в руках: — Вот вам за это. Отлично! Есть ведь такие! Беда! Ух, какая! Книга эта была его “Основы промышленности”. С тех пор Дмитрий Иванович меня узнавал и ласково приветствовал», — такую живую картинку рисует О. Э. Озаровская в своих воспоминаниях о Д. И. Менделееве [Воспоминания 1929: 17]. Очень скоро юная курсистка стала своим человеком в семье ученого. Летом она гостила в д. Боблово Клинского уезда, где располагалась усадьба великого химика. Здесь она познакомилась с мальчиком-подростком Сашей Блоком, приезжавшим к представителям молодого поколения Менделеевых — Ване, Любе, Мусе, Васе (детям Д. И. Менделеева от брака с Анной Ивановной). В 1897 г. О. Э. Озаровская окончила Высшие женские курсы. Она мечтала приложить свои знания на ниве образования в одной из школ для рабочих. Еще будучи курсисткой, она организовала занятия с рабочими Обуховского завода. Но школу ей власти не доверили. Не исключаем, что сказались определенные сомнения в политической благонадежности девушки. Судьба распорядилась иначе, подарив О. Э. Озаровской несколько лет работы вместе с Д. И. Менделеевым. Он пригласил выпускницу физико-математического факультета на работу в Главную палату мер и весов, которую он возглавлял с 1893 г. О. Э. Озаровская стала первой женщиной, допущенной на службу в научное учреждение. Палата занималась проблемой обеспечения единства измерений. «Официально служба начиналась в 11 часов. Приходя к 10, я уже находила Дмитрия Ивановича, брала у него работу и уходила в 6 часов, а Дмитрий Иванович оставался еще в кабинете. Он писал тогда замечательный труд “Опытное исследование колебания весов”», — вспоминала спустя много лет О. Э. Озаровская [Воспоминания 1929: 33]. Д. И. Менделеев поручил ей математическую обработку огромного числа наблюдений, которые он вел лично сам. О. Э. Озаровская освоила сложный метод П. Л. Чебышева по исчислению формулы для больших множеств, чем сразу же завоевала авторитет в глазах руководителя Главной палаты мер и весов. Постепенно ученый допустил свою молодую сотрудницу непосредственно к проведению опытов — а именно, к наблюдениям над колебаниями весов. «Во время наблюдений над колебаниями весов, — писала О. Э. Озаровская, — мне поручено было следить за хронографом, на котором перо писало секунды и отмечало сигналы, подаваемые из центральной весовой комнаты» [Воспоминания 1929: 43]. Главная палата мер и весов, располагавшаяся на Забалканском проспекте (д.19),[1] и дом Менделеевых (в то время Менделеевы жили здесь же) на целое десятилетие стал важным местом в жизни О. Э. Озаровской. Великий химик очень скоро оценил деловые способности бывшей курсистки. Она вела переписку ученого с иностранными корреспондентами, восхищая его своим французским стилем. Когда ученому сделали операцию на глазах и он некоторое время не мог читать, О. Э. Озаровская развлекала его чтением — романами Александра Дюма. Как-то летом она опять побывала в Боблово. Молодежь в Боблово развлекалась любительскими театральными постановками, в которых участвовала и О. Э. Озаровская. Рождение одного из спектаклей, авторами которого стали Иван и Любовь Менделеевы, их младшие брат и сестра близнецы Вася и Муся и Александр Блок, О. Э. Озаровская описывает следующим образом: «Дело происходит на планете “Венера”, есть колдунья, есть загадочная героиня, есть два влюбленных, но дело остановилось — дальше фабула ни с места. Я подала мысль разгадать героиню: она не может никого любить, потому что тоскует по той звезде, которую называют “Землею”. Колдунья исполняет ее мечту и отправляет ее на “Землю”. Стали писать коллективно: Александр Блок создавал лирические стихи всерьез (“Тоска по Земле”), Ваня и я гнули сатиру; Вася и Муся не отставали в юморе. Любовь Дмитриевна восхищенно приветствовала выдумку каждого» [Воспоминания 1929: 155]. В 1907 г. скончался Д. И. Менделеев. Главная палата мер и весов осталась без своего авторитетного руководителя. Тогда-то, с уходом великого учителя, по-видимому, потеряла интерес к работе и О. Э. Озаровская. Первая страница в ее жизни была закрыта, начался следующий этап — артистический. Необходимо сказать, что театральная атмосфера давно привлекала О. Э. Озаровскую. Это следует и из того образа «баронессы Гильзен-Пильзен», который она разыгрывала в «театре для себя», и из ее участия в театральных забавах бобловской молодежи. Петербургский театральный и литературно-художественный мир был хорошо знаком О. Э. Озаровской. Дело в том, что упомянутый выше ее брат Юрий (Георгий) Эрастович Озаровский (1869–1924) был известным актером и режиссером. С 1892 по 1915 г. он служил в Александринском театре. Любитель старины, Ю. Э. Озаровский собрал маленький музей — упомянутый выше «Старый домик». Музей помещался в небольшом домике, принадлежавшем церкви св. Пантелеймона, в нескольких комнатах здесь были представлены гравированные портреты, книги, предметы быта, мебели Петровской, Елизаветинской, Екатерининской и Александровской эпох (см. каталог музея [Старый домик 1911]). Переехав в Москву, в 1915–1916 гг. Ю. Э. Озаровский работал в театре Суходольских (впоследствии Московский драматический театр). Во время Гражданской войны в Одессе, куда бежала от большевиков русская творческая интеллигенция, в феврале-марте 1919 г. Ю. Э. Озаровский организовал «Весенний театр», где А. Н. Толстой заведовал литературной частью. По окончании российской смуты брат О. Э. Озаровской оказался во Франции. Его имя неоднократно встречается в хронике научной, культурной и общественной жизни русского зарубежья. Так, 1 февраля 1921 г. он открыл в Париже Русскую драматическую школу [Русское зарубежье 1995]. Ю. Э. Озаровский, как следует из сказанного, совмещал в себе артистическое и режиссерское дарования с педагогическими способностями. Он был автором нескольких книг, посвященных технике актерского мастерства: «Вопросы выразительного чтения» (СПб., 1896), «Музыка живого слова» (СПб., 1914). Таким образом, поворот О. Э. Озаровской от математики к театру, сколь бы неожиданным он не казался, помимо явных актерских задатков, которые были у этой незаурядной женщины, диктовался еще той театральной средой, что была ей хорошо знакома по окружению брата. Пример брата стал определяющим и в успешном сочетании ею актерского и педагогического мастерства. Итак, о второй дороге, которую предложила О. Э. Озаровской жизнь. В 1908 г. известный критик А. Р. Кугель и артистка 3. В. Холмская при Петербургском театральном клубе открыли ночной театр-кабаре «Кривое зеркало» («кабаре» — исполнение эстрадной программы в обстановке ресторана). Пародия, эксцентрика, буффонада, сатира составляли суть нового петербургского театра. Театр малых форм включал в свой репертуар инсценировки, пантомимы, эстрадные номера, смело пародировал оперетты, мелодрамы, классический балет и даже чеховские пьесы в постановках Московского Художественного театра. Пародия на популярную в то время пьесу Леонида Андреева «Дни нашей жизни», миниатюра Н. А. Тэффи «Любовь в веках», «Вампука, невеста африканская, образцовая во всех отношениях опера» В. Г. Эренберга — таковым было «лицо» «Кривого зеркала». Театр позволял себе предметом пародий делать творения М. И. Глинки и А. П. Бородина, карикатурно представляя оперные сказочные и эпические полотна «Руслан и Людмила» и «Князь Игорь». Осмеяние всяческих ремесленных штампов и затертых театральных клише — вот что было основой его художественного мира. Надо полагать, что О. Э. Озаровской, некогда перевоплощавшейся в образ «баронессы Гильзен-Пильзен», вся эта подчеркнуто игровая стихия была близка и привлекательна. В 1908 г. она рискнула появиться на сцене «Кривого зеркала», примерив для себя статус профессиональной артистки. Ее имя стало время от времени мелькать на страницах петербургской прессы. В 1910 г. Е. Д. Кахрилло в своем обзоре великопостных концертов говорит, что наибольший успех выпал на долю таких блестящих эстрадных певиц, как Варя Панина, Анастасия Вяльцева, Надежда Плевицкая, а в конце своей хроники посвящает одну строчку и О. Э. Озаровской: «О. Э. Озаровскую, выступавшую в концертах и театре “Кабаре” театрального клуба, публика встречает очень тепло» [Кахрилло 1910: 5]. О концертах О. Э. Озаровской в Москве, организованных Литературно-художественным кружком, писалось следующее: «Вторая гастроль <…> прошла с таким же успехом, как и первая, при переполненном зрительном зале» [Гастроль 1910: 5]. В журнале «Артист и сцена» появляется портрет артистки со следующей рекламной подписью: «Исполнительница произведений народной поэзии, а также создательница особого жанра пародий и рассказчица. Артистка на характерные роли <…> Принимает ангажементы на гастроли» [Артист и сцена 1910: 13]. Репертуар О. Э. Озаровской отразился в ее книге, которая так и была названа — «Мой репертуар» (СПб., 1911). Сборник свидетельствует, что исполнительницу интересовали разные жанры: юмористические рассказы А. П. Чехова и А. Т. Аверченко, сказки О. Киплинга и Г. X. Андерсена, произведения А. Н. Толстого (явный отголосок доброго знакомства ее брата с начинающим писателем) и А. М. Ремизова. О. Э. Озаровская пробовала писать сама. Рассказик «Интервью», например, явно навеян подсмотренными ею сценками из общения Д. И. Менделеева с некомпетентными газетными репортерами. Помимо произведений юмористического и сатирического жанра, артистка читала с эстрады стихи К. Д. Бальмонта и Ф. И. Тютчева, отрывки из романа Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные», фрагменты пьес Леонида Андреева, Кнута Гамсуна и т. д. С самого начала в репертуаре артистки появились и народные сказки и песни. Можно предположить, что они стали «изюминкой» ее репертуара и имели успех. Не зря названный выше журнал «Артист и сцена» рекламировал О. Э. Озаровскую прежде всего как «исполнительницу произведений народной поэзии» и лишь во вторую очередь как «артистку на характерные роли». Сборник О. Э. Озаровской «Мой репертуар» свидетельствует, что уже с 1911 г. она исполняла перед зрителями балладу из Олонецкой губернии на сюжет «Князь Роман жену терял», лирические и юмористические песни «Уж ты маменька родная, для чего ж меня такую родила», «Кого мне младешеньке лучше любить», «Дуня тонкопряха», «Замесила Марьюшка квашонку», сказки «Кочет и курица», «Лиса-повитуха», «Курочка Рябушечка». В 1911 г. О. Э. Озаровская переехала в Москву. Поселилась она на Сивцевом Вражке в только что отстроенном по проекту архитектора Г. К. Олтаржевского доме № 43. Именно здесь она основала Студию живого слова. К артистической деятельности в этот период прибавляется еще и педагогическая. Артистка О. Э. Озаровская решила передавать свой опыт драматического чтеца слушателям, желающим овладеть этим искусством. Студия имела определенный успех. Много лет спустя, 18 февраля 1929 г., поздравляя О. Э. Озаровскую с тридцатилетним юбилеем научно-художественной и педагогической деятельности, Андрей Белый писал ей: «Высоко ценя культуру живого слова и с ним неразрывно связанного интонационного жеста, я не могу не отозваться на Вашу плодотворную и живую деятельность с чувством радости и глубокой благодарности. Так мало уделяют должного внимания проблеме произнесения; а между тем: без произносящего человеческого голоса нет стихов; нет и художественной прозы; и стихи, и проза без передачи их голосом — музыка без инструментов; они и слагаются голосом, и пишутся для передачи голосом, а не для абстрактного следования глазами; кто не произносит при чтении, тот не слышит ничего; а кто не слышит, тот и не видит художества в напечатанных черным по белому строках. У нас так мало культуры чтения, невозможной без истинной культуры произнесения. Вы, Ольга Эрастовна, являетесь редким культурным явлением в этой сфере; и всякий писатель, всякий поэт должен Вам быть глубоко обязан, как настоящему педагогу в трудном и мало распространенном искусстве передачи <…> В лице Вашем мы имеем талантливую, живую, умную исполнительницу-объяснительницу, насаждающую свою редкую в наши дни науку» [Письма Андрея Белого 1988: 492–493]. Отражением работы Студии живого слова стал сборник О. Э. Озаровской «Школа чтеца» (М., 1914). Эта хрестоматия свидетельствует, что и в педагогической деятельности О. Э. Озаровской фольклор также находил заметное место. При обучении своих слушателей она использует былины как материал для «логического тонирования речи», песни же включаются ею в раздел «Материал для выработки чувства стиля». Естественно, фольклорные произведения, становясь предметом артистической педагогики, претерпевают под пером О. Э. Озаровской трансформации. Публикуя в своей хрестоматии былину, она не считает нужным назвать источник текста. Тексты ею сокращаются, поправляются, словом, подвергаются литературной обработке. Так, например, в старине «Вольга и Микула» [Рыбников 1909: № 3] О. Э. Озаровская опускает эпизод с состязанием коней Вольги и Микулы, в «Волхве Всеславьевиче» [Кирша Данилов 1901] убирается начало былины — о встрече в зеленом саду Марфы Всеславьевны со Змеем. Ни о каком научном, фольклористическом, подходе к произведениям народной поэзии в первых книгах О. Э. Озаровской, таким образом, говорить не приходится. Природная любознательность и неутомимая жизненная энергия заставили сорокалетнюю О. Э. Озаровскую летом 1914 г. отправиться на Русский Север. Вряд ли можно назвать эту поездку фольклорно-этнографической экспедицией. Это была частная экскурсия московской артистки, ехавшей в деревню за свежими впечатлениями, за песнями и сказками, которые могли бы пополнить ее репертуар. Главная задача, которую ставила перед собой экскурсантка — овладение северно-русскими интонациями народной речи. Судьба привела О. Э. Озаровскую в заповедные уголки Русской земли — на реку Пинегу, правый приток Северной Двины. Пинежский Волок в русской истории известен с 1137 г. — по Уставной грамоте князя Святослава Ольговича. Здесь новгородцы из реки Пинега через шестиверстный волок попадали в реку Кулой, текшую строго на север в Ледовитый океан. С XVI в. в Пинежском Волоке проводилась зимняя (декабрьская) Никольская ярмарка, на которую съезжались окрестные крестьяне, а также гости из других уездов и губерний. На ярмарке торговали шкурками и мехами белок, лисиц, куниц и соболей. Особой гордостью пинежан были знаменитые пинежские рябчики. В 1780 г. при Екатерине II Пинежский Волок получил статус уездного города и был переименован в город Пинегу. На окраине его располагалась деревня Великий Двор, в которой и поселилась О. Э. Озаровская. Хозяйкой избы, где остановилась «московка», была Прасковья Андреевна Олькина. Мы можем предположить, что в ее дом О. Э. Озаровская попала неслучайно. Дело в том, что имя пинежской крестьянки П. А. Олькиной к 1914 г. было известно в определенных кругах российской интеллигенции. Именно у П. А. Олькиной в 1911 г. поселилась Паулина Наполеоновна Шавердо — член партии эсеров, сосланная в Архангельскую губернию. У нас пока нет сведений о знакомстве О. Э. Озаровской с П. Н. Шавердо. Однако вряд ли можно считать простой случайностью то, что московская артистка, впервые приехавшая на Пинегу, сразу же оказалась в доме П. А. Олькиной, уже имевшей опыт и вкус общения с образованными женщинами из дальних российских городов. П. А. Олькина, по-видимому, была человеком с большими духовными запросами. П. Н. Шавердо в своих воспоминаниях писала: «Моя хозяйка П. А. Олькина оказалась прекрасным и интересным человеком. Простая, безграмотная крестьянка, дальше Пинеги не ездила и ничего не видела, но это был самородок с большим умом и чуткой душой. Ее не удовлетворяла окружающая обстановка, она льнула к ссыльным. И когда я поселилась у нее, мы стали большими друзьями. Я выучила ее грамоте, и по окончании ссылки мы переписывались с нею до тех пор, пока во время революции Архангельск не заняли англичане» [Шавердо 2002: 88]. Однако П. А. Олькина могла не только что-то получить от своих квартиранток, она могла им и многое дать. О. Э. Озаровская в своей хозяйке обнаружила знатока народных песен и верную помощницу, помогавшую «московке» завоевать доверие пинежан. Родственницей П. А. Олькиной оказалась Елена Тимофеевна Олькина, дочь былинщика Тимофея Шибанова из д. Першково, от которого в 1900 г. записывал еще А. Д. Григорьев [Григорьев 1904: № 3(39), 4(40), 5(41)]. О. Э. Озаровская в 1915 г., во второй свой приезд на Пинегу, записала от Е. Т. Олькиной скоморошину «Гость Терентище» и сатирическую песню о хозяйке, неудачно затворившей квашню. Эти произведения были опубликованы много лет спустя в 1931 г. в ее сборнике «Пятиречие». От Надежды Олькиной из пригородной пинежской деревни Цимола, еще одной родственницы своей хозяйки, собирательница записала сказки «Черти в бочке», «Дороня» и «Жерновца», напечатанные в том же сборнике. В 1914 г. О. Э. Озаровская прожила в Великом Дворе всего неделю. Поднялась она и вверх по течению в деревню Веркола, ныне известную как родина выдающегося русского писателя Федора Абрамова. О. Э. Озаровскую же в те годы, без сомнения, в первую очередь интересовал древний Артемиев Веркольский монастырь. В Верколе «московка» купила у местных крестьянок старинные сарафаны, кокошники и шали. Впоследствии эти покупки, по-видимому, стали ее сценическим костюмом. Север запомнился московской артистке. На следующий год летом она опять отправилась на Пинегу. Эта поездка стала решающей в превращении ее в фольклориста. Спутниками О. Э. Озаровской были ее сын-подросток Василько, приятельница Шура и собака лайка Шарик. Как заправские фольклористы, они везли с собой фонограф — «предок» будущих магнитофонов. Сухона, Северная Двина, Пинега и, наконец, ставшая дорогой сердцу деревня Великий Двор. «Откуда эта крепкая связь, которая на севере устанавливается так легко и радостно, — писала артистка (еще не фольклорист!) в ноябре 1915 г. в очерке “Северные старины”. — Нет там черной и белой кости, ни для кого я не барыня там, а просто женка, очень интересная женка — “московка”, и мне кажется, что эту деревню я знала и любила с детства, хотя вместе с тем все для меня там ново и поразительно» [Озаровская 1915а]. В Великом Дворе О. Э. Озаровская пробыла с 25 мая по 3 июня. От своей хозяйки П. А. Олькиной, встретившей ее у парохода, она узнала новости о жизни ссыльных в г. Пинега: «Ссыльный Д. отравился, жена его больна, девочку Галю Григорий и Прасковья берут себе в дочки. У ссыльной Гени родился мальчик; она на весь дом кричала от радости: “Сын у меня! Сын!” Ссыльная Ф. принимала, и ее, Прасковью, научила повивать» [Озаровская 1915b]. Очевидно, что новости о ссыльных волновали О. Э. Озаровскую. Этот круг русского общества был ей понятен и интересен. В поездку 1915 г. в доме П. А. Олькиной и произошла знаменитая встреча московской артистки с пинежской Махоней — сказительницей былин Марией Дмитриевной Кривополеновой. При отъезде на Пинегу «добрый гений всех блуждающих, этнографов» академик А. А. Шахматов говорил О. Э. Озаровской, что в Пинежском уезде поют былины, но О. Э. Озаровская не верила в удачу встречи с певцом былин ([Озаровская 1915d], см. также [Озаровская 1915с]). Но судьба в очередной раз ей улыбнулась. «Утренний сон, когда в открытую дверь жаркой горницы тянет с повети холодок, так сладок, — начинает О. Э. Озаровская рассказ о своем знакомстве с “бабушкой”. — Послышалось, будто старческий голос поет что-то, и приснился прекрасный сон о сказительнице былин. Да нет, — не сон! У Прасковьюшки кто-то сидит и поет. Срываюсь с постели и слушаю под дверью. Былина! Былина! Поглядываю: на лавочке крошечная сказочная старушонка поет с увлечением о “Кострюке, сыне Демрюкове”, поет и прерывает горячими пояснениями и заливается счастливым смехом артиста, влюбленного в свое творчество» [Озаровская 1915b: № 146]. Это было не просто знакомство фольклориста-собирателя с талантливым сказителем, это была встреча двух артисток. Именно артистку, а не носителя фольклорной традиции[2] разглядела и оценила О. Э. Озаровская в М. Д. Кривополеновой. И тут же она решила привезти «пинежскую бабушку», нищенку, собиравшую в деревнях «кусочки», в Москву, чтобы показать ее избалованной публике первопрестольной столицы. Но до возвращения в Москву у О. Э. Озаровской были еще планы на большое путешествие по Русскому Северу. Сначала она вновь поехала в верховья Пинеги. Остановилась в Карпогорье, то есть в Карповой Горе — местном богатом селе. «У крестьян здесь дома в пять, шесть комнат, — пишет фольклористка, — в чистых горницах висячие лампы, цветы, граммофоны и наследие ссылки — бюсты Тургенева, Гоголя, портреты Льва Толстого, Леонида Андреева. У карпогорцев своя потребиловка — “Никитинское общество”. Совершает операции с лесом, имеет лавку, свой пароход» [Озаровская 1915b: № 202]. На другой стороне реки против Карпогорья «вечная красота, от созерцания которой становишься умнее, богаче, чище, лучше», — церковь древнего города Кевролы. Такое впечатление на О. Э. Озаровскую произвела деревянная Воскресенская церковь, рубленная в 1710 г. И материальный достаток карпогорцев, и чудная церковь через несколько лет будут разрушены неумной советской властью. Сейчас мы можем этот шедевр деревянного зодчества видеть только на дореволюционных фотографиях [Мильчик 1971: 56–59]. В Кевроле О. Э. Озаровская у старика старовера Матвея познакомилась с его библиотекой старинных книг. Затем она отправилась выше в Суру («Сура — три версты от ада»), встретившую О. Э. Озаровскую недоверчиво. В условиях Первой мировой войны русская деревня была заражена шпиономанией, с подозрительностью к столичной гостье отнесся стражник, служивший при Иоанно-Богословском женском монастыре, основанном в 1899 г. Иоанном Кронштадтским. Не проявили доверия к ней и местные женки. «Ишь ведь германьги с пушкой сидять!» — сказала одна из них, когда О. Э. Озаровская и ее спутники попытались развернуть работу с фонографом [Озаровская 1915b: № 203]. Переночевав в монастыре, экспедиционеры на следующий день отправились уже вниз по течению в Верколу, в которой фольклористка бывала уже в прошлом году. Здешние женки, помнившие о том, как в прошлое лето О. Э. Озаровская купила у них множество предметов старинной одежды, щедро заплатив за них, встретили ее приветливо. С Пинеги в 1915 г. О. Э. Озаровская поехала в Поморье. В посаде Нёнокса на Летнем берегу Белого моря она переписала из дневника местного жителя Афанасия Тячкина «Гибельное описание» — историю о карбасе, на котором потонуло около двух десятков мореплавателей, и о чудесном спасении четырех поморов. Здесь же на местной солеварне была записана песня «Панья». От солевара-поденщика Екима фольклористка услышала сказку «Поп и дьякон». Позднее в 1924 г. в сборнике «На Северной Двине» она опубликовала отрывок «Из дневника фольклориста» с описанием данной поездки. Здесь О. Э. Озаровская сравнивает поморскую и пинежскую песенные традиции: «Поморы не боятся сложить песни о любви замужней к молодцу и женатого к девице. На Пинеге строже. Зато там царит эпос» [Озаровская 1924: 11]. В очерке «За жемчугом» (так называлась серия ее зарисовок, публиковавшихся в разных газетах) в 1915 г. фольклористка описала биологическую станцию в Ковде, столицу Поморья Кемь, поморку Марью Васильевну («Ловка, мила и остроумна»), знавшую множество «качельных» и «утушных» песен, неграмотного сапожника Александра Ивановича Останина (местного «Александра Дюма») [Озаровская 1915b: № 227]. Последний поразил воображение собирательницы: «Взглядом, усмешкой, посадкой головы Александр Иванович напоминает великого человека Дмитрия Ивановича Менделеева» [Озаровская 1915b: № 228]. От А. И. Останина, бывалого человека, промышлявшего на Новой Земле и Мурмане, О. Э. Озаровская записала мурманские были «Сороцкая быль», «Спасенная девица», «Соломбальская быль», «Сын к матери», «Неожиданность», а также сказки «Гордая царевна», «Красавица под флером», «Кожа». Все названные поморские материалы много позднее, в 1931 г., вошли в книгу «Пятиречие». Затем наступила самая яркая страница в жизни О. Э. Озаровской — ее совместные концерты с М. Д. Кривополеновой. Судя по газетным отчетам, выступления двух артисток начались в Москве в самом конце сентября 1915 г. Особо подчеркнем: это были не лекции, сопровождаемые пением народного рапсода, каковыми были выступления Т. Г. и И. Т. Рябининых. Это были настоящие концерты двух артисток, каждая из которых имела свой репертуар. Конечно, интерес зрителей был прикован прежде всего к пинежской Махоне. Газета «Русское слово», например, о выступлении артисток в Политехническом музее, состоявшемся 26 сентября, писала следующее: «Перед успехом маленькой, сухонькой старушки в расписных валенках и пестром платочке померк даже успех О. Э. Озаровской, удачно с подлинным юмором передавшей несколько былей и сказок, записанных со слов северных сказочников» [Сказительница 1915]. О. Э. Озаровская попыталась стать партнершей М. Д. Кривополеновой при исполнении «Кострюка», который в пинежской традиции несет на себе скоморошьи черты, и, кажется, этот опыт совместного пения был удачен: публика его приняла доброжелательно [За жемчугом 1915]. Борис Леонидович Пастернак, подростком побывавший на концерте в Политехническом музее, позднее в 1929 г. в письме к О. Э. Озаровской вспоминал: «Вы тогда с бережностью, свойственной дару в отношении дара, впервые выводили за руку, как ребенка, старуху Кривополенову. Это было в Политехническом музее, та же бережность подсказала вам, что лучше бы, чем эстрада, этому голосу, помнящему Грозного, прикатиться из края, который его сложил, и не долго думая, вы всего этого моментально достигли. Вы разбросали по аудитории, точно все это было у вас в горсти, вороха нетерпеливой олонецкой скороговорки…» [Пастернак 1983: 735–737]. На этом концерте присутствовал и Леонид Пастернак, оставивший зарисовки итальянским карандашом с портретами О. Э. Озаровской и М. Д. Кривополеновой [Пастернак 1983: 736]. Столь же успешно прошел концерт, организованный в Москве б октября Литературно-художественным кружком.[3] В середине октября артистки выехали в Тверь, где выступили несколько раз перед местными учащимися.[4] Затем был Петроград.[5] В декабре 1915 г. М. Д. Кривополенову уже одну, без О. Э. Озаровской, наслышавшись о ее славе в столицах, встречал Архангельск.[6] После Архангельска сказительница вернулась к себе на Пинегу. Однако в конце зимы 1916 г. «пинежская бабушка» неожиданно, без всяких провожатых, самостоятельно приехала с Пинеги к О. Э. Озаровской. Приезд М. Д. Кривополеновой в Москву побудил О. Э. Озаровскую организовать большую поездку по городам России. Первым пунктом был Саратов. Город встретил гостей доброжелательно и заинтересованно. Местные газеты на своих страницах поместили накануне их выступления объявления о предстоящем 2 марта концерте.[7] Концерт прошел с впечатляющим успехом. «По окончании, — писал корреспондент “Саратовского листка”, — публика устроила горячие овации обеим участницам вечера. Молодежь окружила их плотным кольцом, благодарила, курсистки целовали старушку».[8] Столь же восторженные отзывы мы нашли и в других местных газетах — «Почте», «Саратовской жизни» и «Саратовском вестнике».[9] Ценную информацию дает газета «Волга». Здесь подробно перечислен репертуар обеих артисток. О. Э. Озаровская продемонстрировала песни из поморского свадебного обряда и сказки, слышанные ею в Поморье в Кеми. М. Д. Кривополенова исполнила исторические песни «Иван Грозный и его сын» и «Кастрюк», былины «Вавила и скоморохи» и «Добрыня и Змей», а также знаменитую «Небылицу в лицах», которую подхватил весь зал.[10] Саратовский концерт задал тон всем последующим гастролям артисток. Столь же успешными были выступления в Харькове.[11] Весьма неожиданный резонанс получили вечера О. Э. Озаровской и М. Д. Кривополеновой в культурной жизни Ростова-на-Дону, куда артистки прибыли в 20-х числах марта. Здесь все шло по отработанной схеме: объявления и статьи, предваряющие концерты (в Ростове состоялись три концерта),[12] а затем благожелательные отзывы о выступлениях обеих артисток.[13] Однако в общем хоре восторженных похвал диссонансом прозвучал скептический голос некоего Тамбурина, бойкого и едкого фельетониста, сотрудничавшего с «Ростовской речью». Тамбурин назвал пинежскую сказительницу старушкой, «дрессированной и стилизованной госпожой Озаровской», а ее произведения — «эпическими стилизациями сказов и былин». Сама же О. Э. Озаровская была им представлена «ловкой антрепренершей», «импресарио», эксплуатирующей М. Д. Кривополенову.[14] К чести ростовчан, бесцеремонный выпад Тамбурина в адрес обеих артисток не остался без ответа. Они заступились за М. Д. Кривополенову и незаслуженно оскорбленную О. Э. Озаровскую. Некая госпожа С. Цейтлин в письме в редакцию ростовской газеты «Приазовский край», указав на ответственность журналиста перед публикой, отметила, что Тамбурин исказил «правду отношений» между московской артисткой и пинежской бабушкой, и подчеркнула, что «журналисты, подобные г. Тамбурину, не являются выразителями общественного мнения» жителей Ростова.[15] Между С. Цейтлин и Тамбурином завязалась полемика.[16] С. Цейтлин пришлось еще раз взяться за перо. В ее втором письме в редакцию «Приазовского края» говорится: «Что же касается суждений г. Тамбурина о дрессированности и стилизованности сказительницы М. Д. Кривополеновой, — мы не можем придавать им серьезного значения. Всем известна высокая оценка Марии Дмитриевны как художницы такими авторитетами, как проф. П. Н. Сакулин[17] и М. Ф. Гнесин, восторженный отзыв которого мы прочли на страницах того же издания, в котором работает г. Тамбурин».[18] Интересен тот факт, что М. Ф. Гнесин (в будущем — выдающийся музыкальный педагог) предвидел возможность появления откликов на концерт М. Д. Кривополеновой, подобных заметке Тамбурина. В первой из своих статей, накануне концерта, он писал: «Мы ждем этого дня (то есть выступления “пинежской бабушки”. — Т. И.) как большой художественной радости, хотя, может быть, он окажется днем художественного испытания для нас. Мы проверим, способны ли мы, привыкшие к “культурному” пению, услышать красоту в “сказывании”».[19] М. Ф. Гнесин счел для себя честью «быть слушателем у народного певца».[20] Тамбурин же оказался среди тех, кто не выдержал «художественного испытания».[21] В Ростове-на-Дону в гастролях О. Э. Озаровской и М. Д. Кривополеновой наступил четырехнедельный перерыв. Во второй половине апреля артистки выступили в Таганроге,[22] а в начале мая — в Новочеркасске.[23] Последним пунктом южных гастролей М. Д. Кривополеновой и О. Э. Озаровской стал Екатеринодар,[24] откуда артистки вернулись в Москву. Затем через Вологду и Архангельск[25] О. Э. Озаровская отвезла «пинежскую бабушку» на ее родину.[26] Осенне-зимние концерты 1915 г. и весенне-летние гастроли 1916 г. сыграли важную роль в жизни обеих артисток. Они прославили пинежскую Махоню по всей России, дали ей — правда, на короткое время — материальную обеспеченность. Имя О. Э. Озаровской, руководительницы скромной Студии живого слова, после южных гастролей стало известно во многих городах России. Чародей северного русского слова Б. В. Шергин, студентом Строгановского училища бывавший на концертах в Москве, в своем очерке «Марья Дмитриевна Кривополенова» совершенно справедливо заметил: «Если Кривополенова была жемчужиной редкой красоты, то Озаровская явилась для нее оправой червонного золота — она открыла людям талант сказительницы».[27] Совместные концерты с Махоней подвигли О. Э. Озаровскую на издание книжки былин М. Д. Кривополеновой «Бабушкины старины» [Озаровская 1916]. Первое издание «Бабушкиных старин» вышло в свет в 1916 г. в петроградском издательстве «Огни», основанном в 1909 г. известным критиком и публицистом Е. А. Ляцким — лицом для фольклористики не посторонним, в 1894 г. он записал старины И. Т. Рябинина — сына знаменитого кижанина Т. Г. Рябинина, причем впервые при записи народного певца тогда был применен фонограф [Ляцкий, Аренский 1895]. Помещалось издательство на набережной реки Фонтанки в доме № 80. Без сомнения, работая над книгой, О. Э. Озаровская здесь бывала. В издании, открывающемся очерком составительницы о пинежской Махоне, представлены былины («Соловей Будемерович и Запава Путевисьня», «Илья Мурович и Калин-царь», «Илья Мурович и чудище», «Молодость Добрыни и бой его с Ильей Муровичем». «Купанье Добрыни и бой его со Змеем Горынищем»), знаменитая «уника» «Вавило и скоморохи», исторические песни («Иван Грозный», «Кастрюк», «Смерть князя Долгорукого», «Усишша»), баллады («Князь Дмитрий и Домна», «Молодец Добрыня губит невинную жену», «Князь Михайло»), духовные стихи («Вознесение», «Микола», «Михайло-архангел», «Егорей»), скоморошина «Небылица в лицах» и «Виноградье». Слуховые нотные записи кривополеновских старин и духовных стихов, данные в конце книги, принадлежат Вячеславу Гавриловичу Каратыгину (1875–1925), известному музыкальному критику, композитору и педагогу. Книжка вышла не только интересной по содержанию, но и весьма стильной по оформлению. Обложка — внешне очень скромная, но отсылающая читателя стилизованными буквицами к русской старине — была оформлена талантливой художницей Екатериной Васильевной Гольдингер (1881–1972). Два фотопортрета М. Д. Кривополеновой, представленные в книжке, были сделаны А. Черепановой и А. Антоновой в петроградском фотоателье «Atelier Genre Gravure». На одной фотографии М. Д. Кривополенова лукаво улыбается, на другой серьезно и печально смотрит куда-то в землю. «Бабушкины старины» были замечены критикой: А. Шилов в «Русском библиофиле» посвятил им доброжелательную рецензию, в которой, кстати, заметил, что желательно было бы издать одной книжкой полностью очерки О. Э. Озаровской «За жемчугом», печатавшиеся на страницах разных газет. Очерки, полагал рецензент, могли бы занять в русской литературе такое же заметное место, как книга М. М. Пришвина «В краю непуганых птиц».[28] Летом 1916 г. О. Э. Озаровская опять оказалась на Пинеге. Собирательница встретилась с М. Д. Кривополеновой, записала от нее сказку «Верная жена», песню «Козаченько», которые впоследствии вошли в «Пятиречие». На этот раз собирательница решила проехать по новому маршруту — проникнуть на реку Кулой. В районе г. Пинега, напомним, волок между двумя реками — Пинегой и Кулоем — составлял всего несколько километров. На малонаселенном Кулое было лишь три деревни: Кулойское (в тридцати верстах от г. Пинеги), Карьеполье и Долгощелье (в устье реки). На притоках Кулоя — на реках Сояна и Немьюга — также находились одноименные деревни. Экспедиция 1916 г. оказалась не совсем удачной. На Кулое О. Э. Озаровскую и ее спутников в очередной раз приняли за немецких шпионов. «Едет ерманьска императрица смотреть, как мины в мори спушшены», — решили соянские мужики, узнав о странной городской путешественнице [Озаровская 1928:406].[29] Жители деревни встретили лодку О. Э. Озаровской с камнями за пазухой. Положение спас местный священник, который из архангельской газеты, где сообщалось об О. Э. Озаровской, догадался, кого его паства приняла за «ерманьску императрицу». Камни были отложены в сторону, но доверие, столь нужное для записи произведений устной народной поэзии, собирательница смогла завоевать с большим трудом и лишь у некоторых из кулоян. Былинщик Никита Прокопьевич Кырчигин (у А. Д. Григорьева и в «Пятиречии» — Крычаков) из Карьеполья был с нею очень неприветлив и петь отказался. Позднее собирательница вспоминала:В 16 году он явился в ту избу, где я была <…>, расспросил меня, откуда я, и в ответ на просьбу спеть старину, ответил: — 15 лет назад у нас был московец хромой, я ему пел… — Ну и мне спой. — Он с трубой был (фонограф), на трубу списал. — И у меня труба есть. И я на трубу. — Он деньги платил. — И я заплачу… — Два раза один товар не продают. И ушел, даже не оглянулся [Озаровская 1928: 408].Тяжелейшие годы Первой мировой войны переросли в революцию, а затем в войну гражданскую. Нам практически ничего неизвестно, как О. Э. Озаровская пережила годы российской смуты. Как бы то ни было, в отличие от своего брата, эмигрантскому «рассеянию» она предпочла родину. В послеоктябрьский период в Москве был создан Институт слова, находившийся в ведении Главпрофобра Наркомпроса. Цели его были — подготовка мастеров художественного слова. О. Э. Озаровская стала профессором Института слова (помимо нее здесь преподавали П. Н. Сакулин, И. Н. Розанов, Е. Н. Елеонская, Ю. М. Соколов и др.). Институт, сколь можно судить, в начале 1920-х гг. являлся заметным явлением в культурной жизни Москвы. Так, в декабре 1922 г. с большим успехом в Центральном доме работников просвещения прошел вечер народного слова. О. Э. Озаровская и ее студенты демонстрировали зрителям родниковую поэзию Русского Севера. «Красная нива» писала об О. Э. Озаровской: «…на московских выступлениях к ней подходили северяне с выражением изумления, заявляя, что не знают, где сидят: в Москве или у себя в Архангельске, — так хорошо овладела она народной речью».[30] Судя по всему, в 1920-е гг. О. Э. Озаровская по-прежнему активно участвовала в культурной жизни Москвы: в годовщину смерти А. А. Блока 7 августа 1922 г. она, например, выступала с воспоминаниями опоэте на вечере, устроенном Всероссийским союзом писателей.[31] В 1923 г. О. Э. Озаровская издала две книги, связанные с ее педагогической деятельностью: «Моей студии» (М.-Пг., 1923) и вторым изданием «Школа чтеца» (М., 1923. Вып.1). В первой книге, посвященной ученикам, которых несколько сотен прошло через руки О. Э. Озаровской, собраны ее лекции-уроки по декламации: «Заучивание наизусть», «“Море” Жуковского», «“Зимнее утро” Пушкина», «“На смерть Пушкина” М. Лермонтова» и др. Не оставила своими заботами в начале 1920-х гг. О. Э. Озаровская и «бабушку». Как только позволили обстоятельства, она обратила внимание большевистских властей на пинежскую нищенку — великую народную артистку М. Д. Кривополенову. Побуждаемый О. Э. Озаровской, первый нарком просвещения А. В. Луначарский принял личное участие в судьбе Махони. 16 декабря 1920 г. он послал на родину М. Д. Кривополеновой следующую телеграмму: «Архангельск. Пинега. Исполком. Немедленно телеграфируйте, жива ли бабушка Кривополенова <…> Примите меры поддержать ее, если жива. Центр примет особые меры покровительства. Наркомпрос А. Луначарский».[32] Очень скоро пришел ответ от председателя Пинежского исполкома Ширяева: «Вашу телеграмму от 16 декабря сообщается, что бабушка Кривополенова жива, нуждается обувью, одеждой, бельем. Отнаркомпросом приняты следующие меры: назначено ежемесячное пособие размере 3360. Предложено снабдить обувью, одеждой, бельем и сделать особое определение снабжении продовольствием. Ждем дальнейших указаний покровительства».[33] 24 января 1921 г. Совет народных комиссаров вынес специальное решение о назначении М. Д. Кривополеновой академического пайка и пенсии. Жест, сделанный большевистской властью по отношению к пинежской сказительнице, весьма выразителен. За ним стоит установка на декларируемую новым политическим режимом заботу о человеке из народа. 1 июня 1921 г., опять-таки по инициативе О. Э. Озаровской, студентка Института слова Анна Дмитриевна Ипполитова была отправлена на Пинегу для того, чтобы привезти М. Д. Кривополенову для участия в концерте в день открытия третьего конгресса III Интернационала. 19 июня пинежская Махоня уже находилась в Архангельске, где прошло ее выступление, сопровождаемое пояснениями начинающего писателя Б. В. Шергина.[34] 21 июня М. Д. Кривополенова поспела в Москву на закрытие конгресса. Затем состоялись ее выступления в Московской консерватории, в Институте детского чтения Наркомпроса. В 1922 г. О. Э. Озаровская переиздала «Бабушкины старины», дополнив их заговорами, песнями и сказками.[35] М. Д. Кривополенова скончалась 2 февраля 1924 г. у себя на родине на Пинеге. Кто-то из местных учителей прислал О. Э. Озаровской письмо с описанием последних часов жизни Махони: «Я и еще несколько человек сидели в одном доме, как бабушка попросилась ночевать. Бездомная, почти совсем слепая и глухая, она занемогла и лежала на печи в сильном жару. В бреду она затянула былину и, пробудившись от собственного пения, очнулась. Увидев, что тут сидят все любители ее старин, она уже сознательно стала петь и пела, пела… вплоть до агонии, когда за нею приехали сродники».[36] В 1920-е гг. О. Э. Озаровская совершила несколько фольклорно-этнографических экспедиций на Русский Север. В 1921 г. по поручению Наркомпроса она поехала на Кулой, когда-то настороженно ее встретивший во время Первой мировой войны. В экспедиции участвовали ученицы О. Э. Озаровской А. А. Рязанова, А. П. Соколова, А. Д. Ипполитова и художник А. И. Зуев. Время было трудное, голодное. Деньги на Кулое не ценились. Поэтому для установления добрых отношений с местными жителями экспедиционеры везли с собой муку и лекарства, столь нужные северной деревне. Российская смута тяжелым катком прошлась и по жителям первопрестольной, за несколько лет неузнаваемо изменив их облик. Сказитель былин из Карьеполья Н. П. Кырчигин (Крычаков) долго вглядывался в О. Э. Озаровскую, пока не признал в ней «московку» 1916 года: «Та сама, и впрямь та сама, сказывали уж. Да где ж твоя басота, да где ж твоя лепота? Весь тук сронила… Тьпфу!» [Озаровская 1928: 408]. «Тук» — полноту, ей свойственную, — она, действительно, «сронила» в голодные годы Гражданской войны. В 1921 г. на Кулое О. Э. Озаровская ставила себе целью запись всего репертуара кулоян. «Предвидя все трудности работы в условиях 21-го года, — писала она позднее, — экспедиция, разумеется, решила записывать решительно все, что представляется возможным записывать, не ограничивая себя каким-либо одним видом народного творчества» [Озаровская 1928: 408]. Не знаем, насколько успешно была выполнена эта задача (сохранились лишь отдельные фрагменты фольклорного архива собирательницы), но ряд наблюдений, сделанных О. Э. Озаровской на Кулое, стали бесценным вкладом в фольклористику. Собирательница — и это надо особо подчеркнуть — стала вторым после А. Д. Григорьева [Григорьев 1939] (и последним) фольклористом, кому удалось на Кулое зафиксировать образцы песенной эпики. Две записи — «Чурило Пленкович и Василий Пермята» соянского крестьянина Степана Крапивина и «Вор-кабаньище» («Данило Ловчанин») Анны Мелиховой из той же деревни Сояна — О. Э. Озаровская поместила в своем «Пятиречии». Уже в наши дни по материалам архива собирательницы, поступившего в Институт русской литературы (Пушкинский Дом),[37] Т. А. Новичковой были опубликованы былины Якова Федоровича Попова (Порхаля) из Долгощелья («Владимир-жених», то есть «Дунай-сват»; «Бой Добрыни с Дунаем»; «Срок калик»), Марии Красиковой из Карьеполья («Дунай»; «Сорок калик») и Н. П. Крычакова из Карьеполья («Иван Гордеевич», то есть «Иван Годинович»), Алексея Степановича Мелихова (Мелехова) из Сояны («Василий-пьяница и Курган-царь»). Ею же напечатан вариант скоморошины «Лединушка», записанный, вероятно, от Агрипины Мелеховой из Сояны.[38] В Фонограммархиве Пушкинского Дома оказалась и коллекция фоноваликов с записями 1921 г. Нотировки былинных отрывков были опубликованы в 1998 г. А. Д. Троицкой.[39] В 2006 г. А. Ю. Кастров ввел в науку нотные расшифровки духовных стихов, записанных О. Э. Озаровской на Кулое.[40] Следующая экспедиция О. Э. Озаровской — опять на Пинегу! — состоялась в 1925 г. Финансировало ее Архангельское общество краеведения. М. Д. Кривополеновой уже не было в живых. Однако и без Махони пинежская фольклорная традиция в 1920-е гг. еще не иссякла. В Карповой Горе О. Э. Озаровская и ее спутники могли наблюдать свадьбу, играемую с соблюдением всей старинной обрядности. В той же Карповой Горе летом 1925 г., свидетельствует О. Э. Озаровская, крестьяне поставили пушкинскую «Русалку», сделав основной акцент на сценическом отображении свадебного обряда. В д. Язвора в верхнем течении реки фольклористка нашла двух крестьян-«пушкинистов». Один из них знал наизусть всего «Евгения Онегина», а другой — «Медного всадника».[41] В д. Юбра (около Труфановой Горы) О. Э. Озаровской посчастливилось встретиться с Татьяной Осиповной Кобелевой — семидесятилетней слепой песельницей и сказочницей, знавшей исторические песни «Казань-город», «Пленение Кутузовым французского офицера», «Пожар Ярославля», а также многочисленные сказки и легенды [Озаровская 1927а: 98–99], опубликованные в «Пятиречии»: «Моряжка», «Никола Дупленьский», «Принятой», «Ерш», «Царевнина Талань», «Ай-брат», «Мать и львица» и «Предел». Весьма любопытна статья О. Э. Озаровской «Северная свадьба». В основу этой публикации положены материалы, записанные исследовательницей в 1925 г. в Карповой Горе, а также сведения, собранные ранее на р. Кулой. Пинежская свадьба, пишет исследовательница, в отличие от кулойской, характеризуется «дерзными» песнями эротического содержания. В случае если играется пинежско-кулойская свадьба — жених и невеста родом из разных регионов, — «когда пинежане осмелятся затянуть свои “дерзные” песни (например, знаменитое “оханье” при удалении молодых в подклеть, оханье, где с французским шиком усмехается сатир в символике песни), кулояне садятся в лодки или запрягают коней и разъезжаются со свадьбы» [Озаровская 1927b: 100]. Ритуал с «крюком», с его «крепким и неудобным для печати» монологом, как свидетельствует О. Э. Озаровская, характерен только для Пинеги и неизвестен на соседнем Кулое. «Пинежская свадьба, — продолжает исследовательница, — богата не только “дерзными” монологами и песнями, она во второй своей части (у молодых) изобилует шутливыми выдумками, имеющими смысл для освоения молодки в новой семье (шутливое подметанье полов, шутливая байна, совместное с мужем умывание при свидетелях) или имеющими определенную символику утраты невинности: ломанье короба, битье горшка и т. д. Все это совершенно отсутствует в кулойской свадьбе, дышащей исконным примитивом и опускающей или, вернее, никогда не видевшей пышных украшений» [Озаровская 1927b: 100]. Очерк «Самоходка», родившийся также по следам экспедиции 1925 г., рисует яркую живую картинку свадьбы «самоходкой», то есть без благословения родителей, которую О. Э. Озаровская наблюдала, а точнее узнавала о событиях по слухам, будоражившим в течение двух дней деревню Юбра в связи с некой Липкой: девушка вопреки воле отца не пошла за посватовавшегося к ней Мишку, а бежала с Серегой.[42] В планах исследовательницы была большая работа по севернорусской свадьбе, к сожалению, так и не завершенная ею. Последняя поездка О. Э. Озаровской на Пинегу, по нашим сведениям, состоялась в 1927 г. В это же время в здешних краях оказалась также комплексная экспедиция Государственного института истории искусств (ГИИИ; Ленинград), в ходе которой формировалось новое поколение фольклористов — А. М. Астахова, Н. П. Колпакова, И. В. Карнаухова, А. И. Никифоров, 3. В. Эвальд, Е. В. Гиппиус. 25 июня экспедиция ГИИИ и О. Э. Озаровская встретились в Марьиной Горе (в 12 км от Карповой Горы) на местном двухдневном празднике. 9 июля, уже будучи в г. Пинега на исходе поездки, Н. П. Колпакова, на которую были возложены обязанности секретаря экспедиции ГИИИ, записывала в официальном дневнике: «Вечером А. М. Астахова и И. В. Карнаухова направились к находящейся в Пинеге О. Э. Озаровской» (Рукописный отдел Института русской литературы РАН. Ф. 5. Кол. 3. 0.1. № 20). Эта встреча на Пинеге была по-своему символична: она знаменовала собой преемственность работы двух разных поколений отечественных фольклористов. В 1929 г. Москва отметила 30-летний юбилей научно-художественной деятельности О. Э. Озаровской. Ее чествование состоялось 25 февраля в театре им. Е. Вахтангова. Председателем юбилейного оргкомитета был академик П. Н. Сакулин, приветствия направлялись в адрес главы московских фольклористов Ю. М. Соколова. В концерте, данном в честь юбиляра, участвовали М. М. Блюменталь-Тамарина, В. В. Качалов, А. П. Петровский и другие видные артисты Москвы.[43] «Лебединой песнью» О. Э. Озаровской в фольклористике стала неоднократно упомянутая выше книга «Пятиречие». Эта изящная книга (художник — известный книжный график Л. С. Хижинский) вышла в Ленинграде в 1931 г. Издание — и это надо четко понимать — было задумано не как научный сборник фольклорных текстов, а как книга для чтения. О. Э. Озаровская воспользовалась формой, популярной в западноевропейской литературе эпохи Возрождения (форма «Декамерона»): пять странников, уроженцев пяти северных рек, — пинежанка Махонька, старик помор с реки Кемь, дед кулоянин, молодой мужик с реки Мезень и молчаливый, сдержанный печорец — в ожидании парохода рассказывают различные истории (о верной любви, о любовных изменах и утехах, волшебные сказки, сказки о матери и сказки о труде). Пять вечеров по десять историй (сказки, былины, баллады, песни) — всего пятьдесят произведений фольклора, записанных в 1915–1927 гг., вкладывает О. Э. Озаровская в уста наполовину реальных, наполовину вымышленных ею героев. Последние годы в жизни О. Э. Озаровской были очень тяжелыми. Подступающая слепота заставила фольклористку покинуть Москву и перебраться во Фрунзе, где работал ее сын Василько, некогда спутник по ее севернорусским странствованиям. Здесь она и скончалась 12 июля 1933 г. В наследство потомкам от этой незаурядной женщины остались ее книги, востребованные нашим временем.[44]

Т. Г. Иванова

Литература и источники

Озаровская 1916 — Озаровская О. Э. Бабушкины старины. Пг., 1916. Воспоминания 1929 — Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской. М., 1929. Старый домик 1911 — Старый домик. Музей старины Ю. Э. Озаров-ского. СПб., [после 1911]. Русское зарубежье 1995 — Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920–1940. Франция / Под общ. ред. Л. А. Мнухина. М., 1995. Т. 1. Кахрилло 1910 — Кахрилло Е. Д. Концертная хроника // Артист и сцена. СПб., 1910. № 7/8. Гастроль 1910 — Гастроль О. Э. Озаровской // Граммофонная жизнь. 1911. № 5. Артист и сцена 1910 — Артист и сцена. СПб., 1910. № 7/8. Письма Андрея Белого 1988 — Из писем Андрея Белого 1927–1933 гг. / Предисловие и публикация Т. В. Анчуговой // Перспектива-87: Советская литература сегодня. Сборник статей. М., 1988. Рыбников 1909 — Песни, собранные П. Н. Рыбниковым / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1909. Т. 1. Кирша Данилов 1901 — Сборник Кирши Данилова / Под ред. П. Н. Шеффера. СПб., 1901. Шавердо 2002 — «Боролись за землю, за волю, за свободу народа». Из воспоминаний «бабушки» курских революционеров Паулины Шавердо // Отечественные архивы. 2002. № 6. Григорьев 1904 — Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. М., 1904. Т. 1. Озаровская 1915а — Озаровская О. Э. Северные старины // Северное утро. Архангельск, 1915. 28 нояб., № 264; 29 нояб., № 265. Озаровская 1915Ь — Озаровская О. Э. За жемчугом // Северное утро. Архангельск, 1915. 4 июля, № 146. Озаровская 1915с — Озаровская О. Э. Сказительница былин //Архангельск, 1915. 18 сент., № 208. Озаровская 1915d — Озаровская О. Э. Марья Кривополенова — сказительница былин // Русские ведомости. 1915. 13 сент., № 210. Мильчик 1971 — Мильчик М. И. По берегам Пинеги и Мезени. Л., 1971. С. 56–59. Озаровская 1924 — Озаровская О. Э. Из дневника фольклориста // На Северной Двине: Сб. Архангельского общества краеведения. Архангельск, 1924. Сказительница 1915 — Сказительница былин // Русское слово. М., 1915. 27 сент., № 221. За жемчугом 1915 — «За жемчугом» (лекция О. Э. Озаровской) // Раннее утро. М., 1915. 27 сент., № 222. Пастернак 1983 — Пастернак Б. Из переписки с писателями / Пре-дисл. и публ. Е. Б. и Е. В. Пастернаков // Из истории советской литературы 1920-1930-х годов: Новые материалы и исследования. М., 1983. (Литературное наследство; Т. 93). Озаровская 1916 — Озаровская О. Э. Бабушкины старины. Пг., 1916. Ляцкий, Аренский 1895 — Ляцкий Е. А., Аренский А. С. Сказитель И. Т. Рябинин и его былины. М., 1895. Озаровская 1928 — Озаровская О. Э. Северная экспедиция 1921 г. в Архангельской губ. // Slavia. 1928. К.ос.7. № 2. Григорьев 1939 — Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. Прага, 1939. Т. 2: Кулой. Новичкова 2001 — Новичкова Т. А. Песенно-эпический фольклор из коллекции О. Э. Озаровской: Неопубликованные записи // Русский фольклор: Материалы и исследования. СПб., 2001. Т. 31. Озаровская 1927а — Озаровская О. Э. Песня о городе Казани // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казан. Гос. ун-те. 1927. Т. 33, вып.4. Озаровская 1927b — Озаровская О. Э. Северная свадьба // Художественный фольклор. М., 1927. Вып.2–3.Бабушкины старины

От собирателя

Есть сказочный край на Руси… Все поражает человека, попавшего на русский север впервые: и неожиданная красота высоких алебастровых берегов с черными таинственными пещерами над чистой широкой рекой, и переливы красок двухмесячного дня, пересекаемого только краткой сонной тишиной, и крестьянский быт, так непохожий на уклад мужицкой жизни в средней России, и эта удивительная любовь к слову, к песне, к сказке ко всему чудесному. Там в реке еще живет «чертушко» с тремя телячьими головами; в лесу — «он»; в дому — «хозяин»; в теплой баенке (бане) — ласковый, шутливый «байницек». Там, на реке Пинеге, когда жонки идут за малиной, они всегда должны быть готовы к встрече с медведем, встрече мирной и кроткой (медведь всегда уходит), но от этой встречи и у мужиков волосы встают «дымом», и шапки на голове приподнимаются… Там не ходят по грибы, а ездят «на конях в телёгах» целыми семьями, всей деревней в темные сузёмы (тайга) «ломать грибы»… и за несколько часов с непрерывным ауканьем, чтобы не закружиться в глубоких, одинаковых с виду «мургах» (огромные воронкообразные ямы — следы исчезнувших лесных озер), семья наломает столько грибов, что их засолу хватит на целую зиму. Это большое важное дело, о котором говорят с такой же заботой и волнением, как и о страдных работах, добыть грибов, которые подкормят зимою. Там, по берегам Пинеги, где корабельные леса пересекаются наволоками (лугами), окруженные высокими черными пряслами (на них сушат снопы золотого ячменя) стоят задумчивые села с дивными церквами, в высоких домах просторно живется крестьянину с большой семьей. Избы в пять-шесть покоев не редкость; всегда есть «гостиная горница» с городской обстановкой, со множеством цветов на окошках. И хозяин такой избы — не кулак, не мироед, а только здоровый работник. Было бы здоровье, а северянин лесом, зверем, да рыбой всегда наживет денег и от излишка нарядит жонку и дочку в узорчатые сарафаны, в бархатный повойник или парчевую повязку. Любят и берегут там старинные наряды, как и старинные песни, как и вековечные обряды. Ну, рядом с богатством встречаешь, конечно, и убогость — лютые морозы да ветры убивают и хлеб на корню и здоровье человека — и тогда удивляешься терпенью, выносливости и той силе благочестия, которое всегда, словно радостный золотой венчик, украшает северную «сиротину» (нищего). В этом сказочном краю, где крестьянин, никогда не знавший крепостного ига, жил свободно, хранил и любил слово и украшал им свою жизнь, как скатным жемчугом, должна была случиться сказка, и она случилась. Давным-давно, в деревне Усть-Ежуга, при впадении реки Ежуги в Пинегу, стояла маленькая черная избушка, в ней семь голодных ртов и одна только пара рабочих рук, да и то женских. Это — мать, работница неустанная, а с нею четверо ребятишек, да старая бабка, да огромный столетний дед. Дед с детьми водился, растил их вместо таты. Мама оставит ребятишек в избе, уйдет на работу, а дед, старый, таинственный, притягательный, много видевший, много слышавший дед — с ними. Им и любо. Дед в молодости ходил по Зимним Кедам, бил морское зверье; оттуда вынес свои старины. И ребятишки пристают. — Дедушко! спой старину… Дедушко! спой былину! Дедушко заповорачиватся, запокашливат, — то скоро дедушко запоет… Споет былину про Илью про Муровича, длинную, длинную. — Дедушко, спой коротеньку! Споет дедушко коротеньку, дети просят длинну. Ребятишек отколе ни возьмись штук пятнадцать в избу уж набилось; все слушают: распелся дедушка. И «внялась» в эти старины одна крошечная Машутка, все упомнила и пронесла сквозь скудную, тяжкую жизнь драгоценный светильник поэзии и донесла, уже старческими руками, до большого города, до молодой толпы, ей на улыбку и на радость. А жизнь была скудная. С десяти лет пришлось побираться, ходить по кусочкам. Пришли годы: выдали Машу замуж в деревню Шотогорку. Для сиротины разве найдешь хорошего жениха? Хоть и работница была Маша, а хозяйство все кривилось: муж пил, и на руку нечист был, и бродяжить любил. А тут «зеленые года[45] пришли; семь подряд. Пришлось Марье на телег ездить по деревням, собирать. Дети умирали, мужа убили бродяги на дороге, осталась одна дочь. Дочь вышла замуж в деревню Веегоры тоже бедно; хоть старалась оприютить мать, да откуда возьмешь, когда у самой ребятишки живут впроголодь. И на старости лет, с корзиной в руках, крошечная сморщенная Марьюшка бегает по деревням, собирает кусочки. Белые, теплые внучатам снесет, черные высушит и сухарьки в лавочку продаст (там их для скота покупают). Ночует, где Бог приведет; добрым хозяевам и духовный стих споет и старину, где рады. А кто не попросит, так для них, что и «горло драть понапрасну». Своя гордость есть. Было одно событие в жизни: наезжал «Москвец»[46], записал все старины, на машину с трубой голос снял. Пела ему с радостью. А потом еще пятнадцать лет мыкалась, нигде не имея угла; даже у дочки заживаться не смела: не быть бы в тягость. И так до 72 лет, до чуда, до счастливой встречи. Дочь не раз говорила: — Мама, да съезди ты в город Пинегу: там хорошо подают. Набрала бы, — нам помогла. — Я Пинега не знаю, не бывала. Лучше в Архангельско поеду. Там знакомци есть. Хоть и дальше ехать, да уж знаю куда. И собралась бабушка в дальний путь из деревни Веегоры в Архангельск. Забрала хлебца, сколько могла. Капитан знакомый даром посадил на пароход. Поехали вниз по Пинеге. А бабушку подстерегали горе и радость: над ее дочерью замахнулась уже смерть, а под городом Пинегой в деревне сидела с карандашом и толстой тетрадью «Московка». Задул ветер и загнал пароход на мель. Два дня сидели на мели, — бабушка и приела весь свой хлеб. Надо в город Пинегу выходить: не с чем дальше ехать. Вышла бабушка на берег. И впрямь хорошо подают в городе. «Пойду-ка в соседнюю деревню — в Великий Двор». День серый, ветер дует бабушке в спину, так и гонит ее к новому домику, где сейчас произойдет неслыханная встреча с «Московкой». Ну, теперь два слова о Московке. И она была когда-то маленькой девочкой, жила в большом городе, и у нее был сказочник: отец, по положению офицер, по способностям математик, а по призванию — сказочник. Он своей младшей девочке рассказывал чудесные сказки, а больше всего любил мечтать вслух, как они поедут на лошадях по всей Руси, куда глаза глядят. И так умел он описать сладость краткого знакомства с Анюткой, дочкой толстопузого хозяина постоялого двора, ночевку в избе с задумчивыми тараканами, так научил любить эту вечную безпутную дорогу, что и маленькая девочка из всех сказочных чудес больше всего полюбила тот сыренький клубочек, который катится неведомо куда и тянет своей тонкой ниточкой вперед да вперед. И когда девочка выросла, судьба послала ей прилежный клубочек. Он неустанно катался, сжигаемый волшебным любопытством, выбирал неожиданные тропинки, благополучно докатывался до боярских хором, отдыхал, свертывался серенький и снова развертывался, катился, сверкая блестящими нитями, к крестьянскому порогу. И подкатился к ногам нищенки. Обе женщины зорко смотрели друг на друга. Голодная нищенка подумала, не подаст ли «Московка» больше чем кусок хлеба, а Московка подумала, не лежит ли у нищенки под корками хлеба скатный жемчуг. И оказалось полно лукошко. Есть примета на Севере: если съешь у нищего от трех кусков, будет тебе счастье. М. Д. Кривополенова.

М. Д. Кривополенова.

* * *

Старая нищенка, Марья Дмитриевна Кривополенова так сердечно угощала меня теплыми, только что поданными в городе шанежками (шаньга — лепешка), что я незаметно для себя съела заветные три куска. И вышло счастье. Для нас обеих. Нельзя было не полюбить бабушки с первой встречи. А когда рассыпала она перед нами свой старинный словесный жемчуг, ясно увидели мы, что перед нами настоящая артистка. — Бабушка, поедем в Москву? — Поедем! Храбрая, как артист. Односельчане руками всплескивали: — Куда ты, бабка? Ведь помрешь! — А невелико у бабушки и костьё, найдется-ле где место его закопать! И поехала бабушка со мной в Москву. А в Москве не одной мне, а многим тысячам показала, какая она артистка. Маленькая, сухенькая, — а дыханье, как у заправского певца! Три зуба во рту, — а произношенье четкое на диво! 72 года, а огня, жизни — на зависть молодым! И не поразили ее чудеса большого города. Трамваи, автомобили, магазины с невиданными товарами — все это скользнуло, не задев души лесной бабушки. Но ее артистическая душа жадно впитала в себя тот дух старины, которым веет от Москвы для всякого художника. Бабушка здесь в Москве получила оправдание своим песням, и по той огромной радости, с которой она говорила об этом, можно заключить, как дороги были ей ее песни. Подумайте: всю жизнь пела о Каменной Москве, об Иване Грозном, о Марье Демрюковне и все здесь нашлось: — Уж правда, каменна Москва: дома каменны, земля камен-на… Ивана Грозного своими глазами видела (т. е. портрет), знаю уж, что не врака, а быль-же, бывало! Ехать в Замоскворечье — значить ехать к Скарлютке (к дому Малюты Скуратова); Каменный мост — стал «калиновым» мостом… Но и сама Москва ответила любовью на бабушкину радость. Все, кто бывал на ее выступлениях, помнят то умиленное восхищение, с каким толпа смотрела на бабушку. В Петрограде, где бабушка провела две недели, был такой же прием. В газетах о ней писались восторженные, огромные статьи. Обе столицы обеспечили бабушке старость, и бабушка уехала на родину, после трехмесячного пребывания здесь, осыпанная подарками, богатая и напоенная славой и радостью.* * *

То, что бабушка называет одним словом «старины», мы разделяем на три вида эпических песен: былины, исторические песни и скоморошьи. Из былин она больше всего любит самую длинную про «Илью Муровича и Калина царя». Так как многие слышали бабушку, восхищались ею и даже успели полюбить ее, то им, думается, приятно будет прочитать или спеть былину так, чтобы исполнение напомнило бабушку возможно живее; поэтому текст напечатан с сохранением бабушкиного произношения. Местоимения и прилагательные в родительном падеже она произносит так, как мы пишем: молодого, его, а не молодова, ево, как произносим мы; когда слог начинается звуком и, она его произносит, как йи: у йих, Йилья. Но это в тексте не обозначено. В неударных слогах у всех северян о звучит, как о, но у бабушки произношение в этом случае ближе к московскому: она часто неударное о произносит как а. в этих случаях и напечатано а. Звук ч у нее звучит очень мягко, похоже на ц, большей частью ближе к ч, а иногда ближе к ц, в духовных стихах, которые она выучила от матери, чаще звучит явное ц вместо ч, в старинах — реже. Возможно, что у деда было московское или близкое к нему произношение, потому что произношение Марьи Дмитриевны Кривополеновой заметно уклоняется от произношения ее земляков в сторону московского. Такие случаи в Архангельской губернии не редки. У нее, как и у всех северян, и в песнях, и в речи встречается одна любопытная особенность, сохранившаяся от очень древнего времени, — приставки в конце имен существительных (или заменяющих последние имен прилагательных, местоимений, числительных, причастий). Приставки эти как бы ближе определяют предмет, привлекая к нему большее внимание. Сообразно роду и числу существительного, они изменяются: для мужского рода от, для женского — та, для среднего то, для множественного числа — те: царь-от, матушка-та, лапоньки-те беленьки. Изобилие подобных приставок особенно заметно в «Кастрюке». Исполнители былин называются сказителями, и это верное название: нельзя бедный по музыке мотив называть песней, и в то же самое время в исполнении былин чрезвычайно важно уменье выразительно «сказывать». Бабушка Кривополенова и пленила всех своим драматическим талантом: своей мимикой, своим искусством менять тембр голоса в зависимости от развития действия содержания. Часто пение она прерывает своими собственными замечаниями или пояснениями, потому что вся она во власти своих образов, и от полноты переживания ей мало былинного текста. Эти ее собственные замечания напечатаны курсивом в скобках.Бабушка выступила со своими старинами в Москве, Твери и Петрограде: 8 раз публично, в научных и литературных кружках 4 раза; в 5 высших учебных заведениях, в 40 средних и б низших. Как не растерялась старая нищенка перед лицом тысячной толпы? Это тайна артистической власти. Пусть она неграмотная нищенка, а в первых рядах сидят знатные, богатые, ученые, — но бабушка властвует над ними, потому что в эту минуту чувствует себя и богаче и ученее всех слушателей. Она поет «Небылицу», эту пустую, забавную чепуху и так властно приказывает всем подтягивать, что тысячная толпа, забыв свой возраст и положение, в это мгновение полна одним желаньем: угодить лесной старушенке. Обаяние ея личности, твердой, светлой, и радостной, выкованной дивным севером, отражается в ея исполнении, и так понятен возглас толпы, одинаковый во всех городах: «Спасибо, бабушка!» Так понятно желание тысячи человек пожать старую, сморщенную руку, всю жизнь горестно протягивавшуюся за подаянием, пожать с чувством любви и уважения к бабушке, как к образу нашего народа.

Соловей Будемерович и Запава Путевисьня

Из-под ветерья[47] как кудрявого,

Из того орешва зеленого

Тут бежит, выбегает тридцать насадов

А и три, и два, и един карапь;

Тут и нос-корма по змеинному.

У прибегишша как ладейного,

У того присталишша карабельнего

Опускали парусы полотненны,

Ишша те жа якори булатные;

Оне ходенки мечют коньци на берег.

А пришол кок тут младый Соловей,

Ишша младый Соловей Будемерович.

А пришол как он з-за-Синя моря

Он Владимеру князю подарки берë:

Он ведь сорок сороков и черных соболей.

Он кнегины Опраксеи подарки берë:

Педесят аршин хрущатой камки;

Ишша в золоти камоцька не помнитсе,[48]

И не помнитсе, и не согнитьсе.

А пошел как тут младый Соловей,

Он пашол ка городу ко Непрському.

Он ведь будя в городи во Непрськом;

Он в гридню идё не с упадками, —

Отпираë он двери на пету.

Он идё в гридню, — да Богу молитсе,

Он Владимеру князю поклоняитьсе;

Он Владимеру князю подарки дарит:

Он ведь сорок сороков и черных соболей;

Он кнегины Опраксеи подарки дарит,

Педесят аршин хрущатой камки,

А и в золоти комоцька не помнетсе,

И не помнитьсе, и не согнитьсе.

Ишша князь комоцьку розвертывал,

Ишша князь узоры высматривал:

А хитры-мудры узоры заморские.

Говорил как тут Володимёр князь:

«Уж ты ой еси младый Соловей!

А и што тибе тако надобно?

Ишша надобно ле дворы мои,

А дворы мои все стоялые,

А стоялы дворы мои, боярьские?»

Говорил как тут младый Соловей,

Ишша младый Соловей Будимирович,

Гаварил как он таково слово:

«А и не надобно мне дворы твои,

А и дворы твои все стоялые,

А-й стоялы дворы твои, боярьские;

Уж ты дай мине загон земли

Ишша супратив Запавьина вишенья».

(Што ли у ей што есть: сад какой!)

Ишша тот жа как Владимёр князь

Отдает как Соловью загон земли,

Што ва той ва улици Жироевлиньской,

Ишша супротив Запавьина вишенья.

Как у Соловья были плотницьки,

Они шшолканы и прошшолканы:

(Таки были бойкие).

Они к утру, к свету построились,

Они пастроили тут как три терема,

А три терема златоверховаты.

Ишша та Запава Путевисьня

А ставала по утру ранешенько,

Умывал асе водой ключевою,

Утиралась полотеньцем тоненьким.

А-й взглянула Запава в свое вишеньё,

(Што нибудь сажено было, кто знает!)

Ишша тут Запава здивоваласе:

«Ишша што така за диковинка?

Ишша кто вново построилса?

И построил тут как три терема.

А три терема златоверьховаты?

Я пайду ко князю-ту спрашивать».

Ишша та Запава Путевисьня

А-й пошла ко князю ведь спрашивать:

Айв гридню идё не с упадками. —

Отпираёт двери тут на пету;

Айв гридню идё, — да Богу молитьце,

А Владимеру князю поклоняитсе:

«Ты Владимёр, князь стольнекиевской!

Ишша што така за диковина?

Ишша хто такой вново настроилса»?

Гаварил как тут Владимёр князь:

«Уж ты ой еси, Запава Путевисьня!

А построился младый Соловей Будимерович;

А пришол как он з-за синя моря,

Ишша он тут вново настроилса».

Ишша та Запава Путевисьня

Говорит она таково слово:

«Уж ты ой еси, ты Владимёр князь!

Я пайду к нему насватыватьсе;

Не возьмет ле он в-за собя взамуж»?

Как та Запава Путевисьня

А пошла ко Соловью навязыватьсе.

По первой терем припала, послушала:

Тут шолчят-молчят, ничего не говорят;

Ишша тут Запава догадаласе:

«Ишша тут у Соловья казна стоит».

По второй терем припала, послушала:

Тут шолчят-молчят, ничего не говорят;

Ишша тут Запава догадаласе:

«Тут живет Соловьева тут матушка,

Ишша молитця за Соловья здоровьице».

По третей терем припала, послушала:

Тут песни поют и гудки гуд нут;

Ишша тут Запава догадаласе:

«А-й седит как тут младый Соловей

А и младый Соловей Будимерович.

А сидит на стуле ременьчатом,

А играт во гусли во звоньчяты».

А в гридню идет не с упадками,—

Отпираёт двери тут на пету;

А в гридню идет, — Богу не молитьсе».

Гаварил как тут младый Соловей:

«Уж ты ой еси, Запава Путевисьня!

Ишша што тя, Запава, нынь кретня взяла,

А кретня взяла неизумелая»?

(Безумничала, вииіъ ты, говорит…)

Гаварит Запава Путевисьня:

«А меня Запаву не кретня взяла,

Не кретня взяла неизумелая, —

Я пришла к тебе ведь насватыватьсе;

Не возьмешь ле ты за собя взамуж»?

Гаварит как тут младый Соловей:

«Уж ты дай ты строку на малой чяс

Мне сходить к государыни ка матушки,

Попросить у ей благословеньиця».

Он пошел ведь тут младый Соловей,

А пошел ведь он к своей матинки,

Он ведь падат матушки в резвы ноги:

«Уж ты гой, государыня матушка!

Бласлови ты миня нынь жонитисе

А на той Запавы Путевисьны:

Ишша нынь Запава сама пришла».

Гаварит ведь тут Соловьёва матушка:

«Тибя Бог бласловит чядо милоë,

А тобе на Запаве жонитисе».

А пошел как тут млады Соловей,

А пошел к Запавы Путевисьни.

Они сватались, тут сосватались,

По рукам они тут ударились,

Слово на слово ведь положили;

Они клали заповедь крепкую,

Они клали заповедь на три года ведь,

А сходить ведь Соловью за синё море.

Наставляли парусы полотняны,

Направляли якори булатные;

Отправлялса тут младый Соловей,

Отправлялса он за синё море.

Ему дал Бог поветерь попутную.

Как ва ту пару, во то времечько

Из-вод ветерья как кудрявого,

Из того орешва зеленого

А бежит прибегищо лодейноë,

А лодейноë карабельнёё:

А се три, се два, се един карапь.

У прибегища как лодейного,

У того присталища карабельнего

Опускали парусы полотнены

Опускали якори булатные,

Они ходенки мечют коньци на берег.

А пришол как тут ишша шшап молодой,

Ишша шшап маладой и Давыд Попов.

Он Владимеру князю подарки берë:

Он ведь сорок сороков и черных соболей;

Он кнегины Опраксеи подарки берë:

Педдесят аршын хрущатой камки

Ишша в золоти камоцька не помнетьсе,

И не помнетьсе, и не согнитьсе.

А-й пошёл как тут ишша шшап молодой,

Ишша шшап малодой и Давыд Попов;

И пошел ко городу ко Непрському,

А и будя во городи во Непрськом;

Он в гридню идё не с упадками, —

Отпираёт он двери на пету.

Он в гридню идет, — Богу молитьсе,

Он Владимеру князю поклоняитьсе;

Он Владимеру князю подарки дарит,

Он ведь сорок сороков и черных соболей;

Он кнегины Опраксеи подарки дарит,

Педдесят аршын хрущатой камки.

Ишша кнезь камоцьку развертывал;

Ишша князь узоры высматривал:

А хитры-мудры узоры заморские,

Ишша в золоти камоцька не помнетсе,

И не помнетсе и не согнетсе.

Гаварил как тут Владимёр князь:

«Уж ты ой еси, ишша шшап молодой,

Ишша шшап молодой и Давыд Попов!

А и што тибе да тако надобно?

Ишша надобно ле дворы мои

А-й дворы мои ле боярьсюе?»

Гаварил как тут ишша шшап маладой:

«Ишша надо мне и дворы твои,

А и дворы твои все стоялые,

А-й стоялы дворы твои все боярьские».

Гаварил ведь тут ишша шшап моладой:

«Я пайду топер к Соловьевой матушки,

Я скажу ведь ей как про Соловья.

Ишша нынь ведь Соловья живаго нет:

Розметало по морю по синему,

(Ишь какой враль!)

По тому жа по полю по чистому;

Мы ведь друг друга не спознали».

Как пашёл ведь тут шшап маладой,

Он пашел ведь тут к Соловьёвой матушки

(Врать пошел!)

Ишша сказывать ей про Соловья:

«Уж ты зрасвуёшь, Соловьева матушка!

Я пришол сказать тобе про Соловья.

Ишша нынь ведь Соловья живаго нет:

Розметало по морю по синему,

По тому жа по полю по чистому;

Мы ведь друг друга не спознали».

Ишша та тут Соловьева тут матушка

А-й пошла ведь к Запавы отказыватьсе:

«Уж ты гой еси, Запава Путевисьня!

Ишшо нынь, Запава, те своя воля,

Те своя воля: куды хошь поди;

Ишша нынь ведь Соловья живаго нет:

Розметало по морю по синему,

По таму жа по полю по чистому».

А пришел ведь ныньче и шшап молодой,

Ишша шшап маладой и Давыд Попов;

Он ведь стал на Запавы тут свататьси.

Они сватались, тут сосватались,

По рукам они тут ударились.

А Владимёр князь у их тысяцким,

А кнегина Опраксея матушкой.

Повелась у их тут ведь свадёбка.

Из-под ветерья как кудрявого,

Из того орешва зеленого

А бежит, выбегает тридцать насадов:

А и три, и два, и един карапь.

У того присталища карабельнего

Опускали парусы полотнены,

Опускали якори булатные.

Они ходенки мечют коньци на берег,

А пришол как тут младый Соловей

А и младый Соловей Будимирович.

Он пашол ко городу ко Непрському.

Он ведь будя в городи во Непрськом:

Он идет в гридню не с упадками, —

Отпираёт двери он на пету;

Он в гридню идет, — да Богу молитьсе,

А корминици матенки поклоняитьсе:

«Уж ты зрасвуёшь, родна матушка!» —

«Уж ты зрасвуёшь, млады Соловей

А и младый Соловей Будимирович!

А пришол как нынь з-за синя моря,

А пришол как нынь ишша шшап маладой;

А сказал про Соловья: „живаго нет: —

Розметало по морю по синему,

По тому жа по полю по чистому".

Я хадила к Запавы отказыватьсе:

„Нынь тебе, Запава, своя воля

А-й своя воля: куды хошь, поди”.

А и шшап молодой и Давыд Попов

Он ведь стал на ей тут ведь свататьсе;

Они сватались, тут ведь сосватались,

По рукам они тут ударились;

А Владимёр князь у их тысяцким,

А кнегина Опраксея матушкой;

А ведетьсе у их нынь ведь свадёбка».

Гаварит как тут младый Соловей:

«Уж ты ой, государыня матушка!

Я пойду к им ведь на свадебку».

А пашел как тут младый Соловей,

А-й пашел ведь к ним на свадёбку.

Он в гридню идет не с упадками, —

Отпираë двери он на пету;

А в гридню идё, — Богу молитьсе,

А Владимеру князю поклоняитьсе,

Поклоняитьсе со кнегиною;

А ишша сам говорил таково слово:

«Уж ты ой еси, ишша шшап маладой!

Ты зачем омманывашь мою матушку,

Ты зачем берешь мою обрушьницю?»

Его за руку хватил, дак выхватил;

На долонь посадил, другой росхлопнул.

(Этакой боготыригишо! Сохрани его Бог! Его

и судить нихто не может.)