Ираклий Андроников Я хочу рассказать вам…

Все почти… забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или иметь один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнию, только бы достать ключ самой незамысловатой, повидимому, загадки; но на дне одной есть уж, верно, другая…М. Лермонтов, «Я хочу рассказать вам».

ЗАГАДКА H. Ф. И

Я не могу ни произнесть,Ни написать твое названье:Для сердца тайное страданьеВ его знакомых звуках есть;Суди ж, как тяжко это словоМне услыхать в устах другого.Лермонтов

ТАИНСТВЕННЫЕ БУКВЫ

На мою долю выпала однажды сложная и необыкновенно увлекательная задача. Я жил в ту пору в Ленинграде, принимал участие в издании нового собрания сочинений Лермонтова, и мне предстояло выяснить, кому посвятил Лермонтов несколько своих стихотворений, написанных в 1830 и 1831 годах. В этих стихотворениях семнадцатилетний Лермонтов обращается к какой-то девушке. Но имени ее он не называет ни разу. Вместо имени в заглавиях стихотворений, ей посвященных, стоят лишь три начальные буквы: «Н. Ф. И.». А между тем в лермонтовской биографии нет никого, чье имя начиналось бы с этих букв. Вот названия этих стихотворений: «Н. Ф. И.», «Н. Ф. И…вой», «Романс к И…», «К Н. И…» Читая эти стихи, нетрудно понять, что Лермонтов любил эту девушку долго и безнадежно. Да и она, видимо, сначала любила его, но потом забыла, увлеклась другим, и вот оскорбленный и опечаленный поэт обращается к ней с горьким упреком:Я недостоин, может быть,

Твоей любви: не мне судить;

Но ты обманом наградила

Мои надежды и мечты,

И я всегда скажу, что ты

Несправедливо поступила.

Ты не коварна, как змея,

Лишь часто новым впечатленьям

Душа вверяется твоя.

Она увлечена мгновеньем;

Ей милы многие, вполне

Еще никто; но это мне

Служить не может утешеньем.

В те дни, когда, любим тобой,

Я мог доволен быть судьбой,

Прощальный поцелуй однажды

Я сорвал с нежных уст твоих;

Но в зной, среди степей сухих,

Не утоляет капля жажды.

Дай бог, чтоб ты нашла опять,

Что не боялась потерять;

Но… женщина забыть не может

Того, кто так любил, как я;

И в час блаженнейший тебя

Воспоминание встревожит! —

Тебя раскаянье кольнет,

Когда с насмешкой проклянет

Ничтожный мир мое названье! —

И побоишься защитить,

Чтобы в преступном состраданье

Вновь обвиняемой не быть!

ДНЕВНИК В СТИХАХ

И вот уже которую ночь сижу я за письменным столом и при ярком свете настольной лампы перелистываю томик юношеских стихотворений Лермонтова. Внимательно прочитываю каждое, сравниваю отдельные строчки. Вот, например, в стихотворении, которое носит заглавие «К ***», Лермонтов пишет:Я помню, сорвал я обманом раз

Цветок, хранивший яд страданья, —

С невинных уст твоих в прощальный час

Непринужденное лобзанье…

Не ты, но судьба виновата была,

Что скоро ты мне изменила…

Она тебе прелести женщин дала,

Но женское сердце вложила.

Тебя раскаянье кольнет…

Когда одни воспоминанья

О днях безумства и страстей

На место славного названья

Твой друг оставит меж людей,

Когда с насмешкой ядовитой

Осудят жизнь его порой,

Ты будешь ли его защитой

Перед бесчувственной толпой?

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ НА КЛЯЗЬМЕ

Легко сказать: выяснить! Как выяснить? Если бы сохранились письма Лермонтова — тогда дело другое. Но из всех писем за 1830 и 1831 годы до нас дошло только одно. Это коротенькая взволнованная записочка, адресованная Николаю Поливанову — другу университетской поры, уехавшему на лето из Москвы в деревню. Написана она 7 июня 1831 года, когда Лермонтов, как видно, находился в ужасном состоянии. «Я теперь сумасшедший совсем, — пишет он Поливанову. — Болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. Много со мной было…» Сообщая Поливанову о предстоящей свадьбе его кузины, Лермонтов посылает к черту все свадебные пиры и пишет: «Мне теперь не до подробностей… Нет, друг мой! мы с тобой не для света созданы…» Такое письмо мог бы послать другу Владимир Арбенин. Впрочем, это совершенно понятно. И письмо и «Странный человек» написаны почти в одно время: письмо — от 7 июня, а «Странного человека» Лермонтов закончил вчерне 17 июля. Очевидно, приступил к работе над ним в июне. Значит, в пьесе рассказано о тех самых событиях, о которых Лермонтов сообщает Поливанову. Но Поливанов знал об этих событиях, а я не знаю!.. Взглянуть бы на это письмо своими глазами! Может быть, там есть какая-нибудь начатая и вычеркнутая фраза или неверно разобранное слово. Мало ли что бывает!.. Где оригинал письма? Оригинал хранится в Пушкинском доме. Еду в Пушкинский дом. Прошу в Рукописном отделении показать мне письмо к Поливанову. Гляжу — и глазам не верю: да, оказывается, это вовсе не письмо Лермонтова! Это письмо лермонтовского друга Владимира Шеншина, а на этом письме — коротенькая приписка Лермонтова. А Шеншин, сообщая Поливанову различные московские новости, между прочим пишет: «Мне здесь очень душно, и только один Лермонтов, с которым я уже пять дней не видался (он был в вашем соседстве, у Ивановых), меня утешает своею беседою…» Теперь все ясно! В начале июня 1831 года Лермонтов гостил у каких-то Ивановых. Весьма возможно, что к этой семье и принадлежала Н. Ф. И. — Наталия Федоровна… Иванова?! Шеншин пишет: «…пять дней не видался». Значит, Ивановы эти жили недалеко от Москвы. Что это так именно и было, подтверждается «Странным человеком». Там описано, как Арбенин едет в имение Загорскиных, расположенное на берегу Клязьмы. А Клязьма протекает под Москвой. И там же, неподалеку от Клязьмы, Лермонтов каждое лето гостил у родных — у Столыпиных, в их Середникове. Итак, все сходится! 7 июня 1831 года Лермонтов вернулся в Москву от Ивановых, где узнал об «измене» Н. Ф. И., и тут же начал писать «Странного человека», в котором рассказал об этой «измене». А если так, то, значит, в стихотворении, которое носит заглавие «1831-го июня 11 дня», Лермонтов обращается все к той же бесконечно любимой им девушке:Когда я буду прах, мои мечты,

Хоть не поймет их, удивленный свет

Благословят; и ты, мой ангел, ты

Со мною не умрешь: моя любовь

Тебя отдаст бессмертной жизни вновь:

С моим названьем станут повторять

Твое: на что им мертвых разлучать?

ЗАБЫТЫЙ ДРАМАТУРГ

Хорошо! Допустим, что ее звали Наталией Федоровной Ивановой. Но кто она? В каких книгах, в каких архивах хранятся сведения об этой таинственной девушке? Прежде всего, конечно, следует взглянуть в картотеку Модзалевского в Пушкинском доме. Это самый полный и самый удивительный словарь русских имен. Надо вам сказать, что Борис Львович Модзалевский — основатель Пушкинского дома Академии наук, известный знаток жизни и творчества Пушкина, изучая исторические труды и воспоминания, старинные альбомы и письма, журнальные статьи и официальные отчеты, имел обыкновение каждую встретившуюся ему фамилию выписывать на отдельный листок и тут же на листке помечать имя и отчество того лица, название журнала или книги, том и страницу, на которой прочел фамилию. Этой привычке он не изменял никогда. И через тридцать лет в его картотеке оказалось свыше… трехсот тысяч карточек. Картотека — это шкафчик с широкими плоскими ящиками. Каждый ящик разделен на отсеки, плотно набитые маленькими карточками, написанными рукой Модзалевского. После смерти Модзалевского картотеку приобрел Пушкинский дом. Если Модзалевский хоть раз в жизни встретил имя Н. Ф. Ивановой в какой-нибудь книжке, то, значит, он выписал его на карточку и я непременно обнаружу его в картотеке. Неудача! Наталии Федоровны Ивановой в картотеке Модзалевского нет. Это значит, что собрать о ней даже самые скудные сведения будет необычайно трудно. А я не знаю даже, когда она родилась. Про Загорскину в «Странном человеке» сказано, что ей восемнадцать лет. Если допустить, что и Н. Ф. И. в 1831 году было восемнадцать лет, то выходит, что она родилась в 1813 году. Значит, она была на год старше Лермонтова. Очевидно, так и было в действительности. А что можно еще извлечь из текста «Странного человека»? Снова перелистываю пьесу. Отчеркиваю любопытную деталь. Приятель Арбенина спрашивает про Загорскиных: «— Их две сестры, отца нет? так ли? — Так», — отвечает Арбенин. Если в драме изображены подлинные события, то весьма возможно, что и у Н. Ф. И. была сестра, а отца не было. То есть… как «не было»? Не было в 1831 году! В 1813 году, когда Н. Ф. И. родилась, отец был. Звали его, как нетрудно сообразить, Федором Ивановым. Другими словами, мне нужен такой Федор Иванов, который в 1813 году был еще жив, а к 1831 году уже умер. И чтоб у него было две дочери. И хотя у меня не слишком много примет этого Иванова, тем не менее такого Иванова надо найти. И посмотреть, не годится ли он в отцы Н. Ф. И.? Еду в Пушкинский дом. Просматриваю в картотеке Модзалевского всех Ивановых. Выбираю всех Федоров. Узнаю, что один из них умер в Москве в 1816 году. Этот подходит. Выясняется, что это популярный драматург начала XIX века, Федор Федорович Иванов, автор интересной трагедии «Марфа Посадница» и имевшего в свое время шумный успех водевиля «Семейство Старичковых», друг поэтов Батюшкова, Вяземского и Мерзлякова, известный всей Москве хлебосол, весельчак и театрал. Просматривая в библиотеке книги, из которых Модзалевский выписал имя Иванова, я обнаружил некролог Иванова, а в некрологе — строчки: «Он оставил в неутешной печали вдову и двух прелестных малюток». Значит, у Иванова было двое детей лермонтовского возраста — может быть, Н. Ф. И. и ее сестра? Но, к сожалению, только «может быть». А «наверное» я так ничего и не узнал.ТАЙНА ВАГАНЬКОВА КЛАДБИЩА

Я сам понимал, что иду неправильным путем. Ясно, что в начале 30-х годов Н. Ф. И. вышла замуж и переменила фамилию. Гораздо естественнее было бы обнаружить ее под фамилией мужа, чем в биографии Федора Федоровича Иванова, умершего в то время, когда она была еще младенцем. Сведения о том, за кого она вышла замуж, проще всего почерпнуть из родословных. В дворянских родословных книгах каждый представитель рода занумерован по порядку и о каждом пропечатано: когда родился, где и когда служил, на ком был женат, каких имел детей, какими награжден орденами и чинами и когда умер. А про женщин — за кого вышла замуж. Существуют сотни таких родословных сборников — и княжеских, и графских, и баронских, и просто знатных дворянских фамилий. Беда только в том, что фамилия Ивановых не принадлежала к числу знатных. И родословная дворян Ивановых не составлялась. Следовательно, узнать по родословным книгам, за кого девица Иванова вышла замуж, нельзя. Оставалось последнее: выяснить, кто в XIX веке женился на девицах, носивших фамилию Иванова. Я выписал в библиотеке Пушкинского дома все родословные книги, какие там есть, сложил их штабелями возле стола и принялся перелистывать. Сколько испытал я за этим многодневным занятием внезапных радостей и сколько ужасных разочарований! «Иванова. 2-я жена князя Мещерского…» Не годится — Елена Ивановна! «Иванова. Любовь Алексеевна, жена коллежского регистратора Бартенева…» Не годится. «Иванова. Жена штабс-капитана Кульнева…» Глафира Ильинична! Не подходит. «Иванова Наталья Федоровна, жена…»

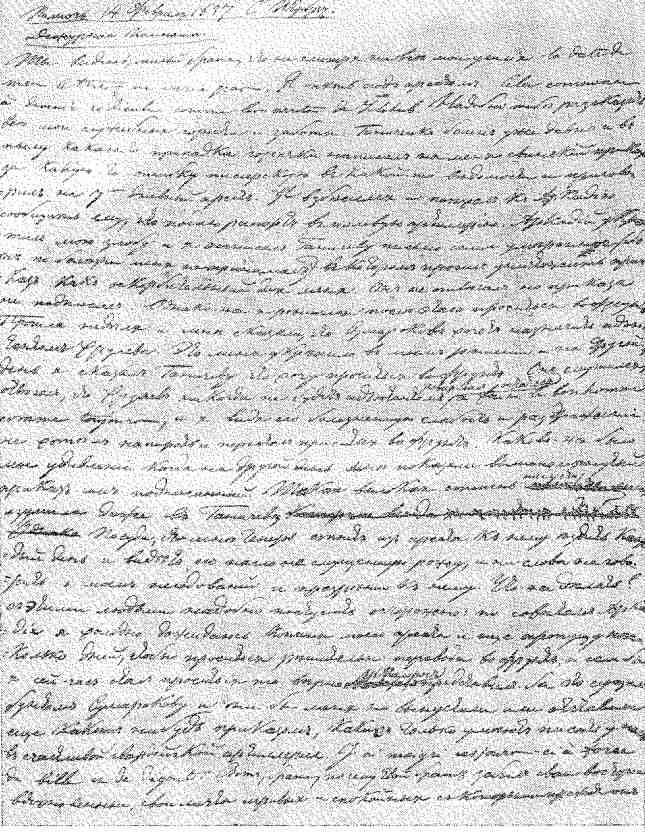

Чувствую: все замерло во мне и перевернулось. Чья жена? Оказывается, мой палец остановился в середине родословной дворян Обресковых. И Наталия Федоровна Иванова значится в этой книге женой какого-то Николая Михайловича Обрескова, о котором тут же и сказано, что это поручик, за «постыдный офицерскому званию поступок» разжалованный и лишенный дворянства в 1826 году. В 1833 году уволен из военной службы 14-м классом, в гражданской службе с 1836 года. Далее указано, что ему возвращены права потомственного дворянства и что в конце 50-х годов он имел чин надворного советника. Ну, думаю, сейчас буду знать решительно все! В картотеке Модзалевского пересмотрю карточки с именем Обрескова, перелистаю несколько книг, в которых он упомянут, и тогда мне уже станет ясной судьба Н. Ф. И. Из читального зала снова отправляюсь в Рукописное отделение. Роюсь в картотеке Модзалевского… Отец Обрескова, генерал-лейтенант, есть. Брат, посланник в Турине, есть. Про них Модзалевский читал. Но никакого Николая Михайловича Обрескова нет и в помине. А это значит, что Модзалевский и не читал о нем ничего — ни разу в жизни не встретил его имени в печати. Это тем более удивительно, что Обресков разжалован в 1826 году, когда как раз закончился суд по делу об арестованных за участие в декабрьском восстании 1825 года. И я уж даже подумал, не был ли Обресков замешан в восстании. Посмотрел в «Алфавит декабристов». Обрескова нет! Выходит, что Я. Ф. И. и замуж вышла за человека, о котором известно почти так же мало, как и о ней самой. А если так, то уж теперь, кажется, больше ничего не придумаешь. На этот раз, видно, заехал в тупик. Впрочем, один ход у меня еще остается. Я нигде ничего не мог узнать о Наталии Федоровне Ивановой, но это еще не значит, что я не найду каких-нибудь сведений о Наталии Федоровне Обресковой. Правда, этого имени в картотеке Модзалевского нет. Но, может быть, я найду его в каких-нибудь адрес-календарях или справочниках, которые Модзалевский на карточки не расписывал. И я снова принялся перелистывать страницы алфавитных указателей и адрес-календарей. Раньше я изучал в них букву «И», теперь перешел на «О». И снова принимаюсь просматривать некрополи. «Некрополь» — по-гречески «город мертвых». Поэтому некрополями называются также алфавитные списки умерших и погребенных людей. Другими словами — адресные книги кладбищ. Только вместо улицы и номера дома в некрополе указана могильная плита или надгробный памятник. И тут же вслед за именем погребенного приводится все, что написано на могильной плите или памятнике: годы рождения и смерти, изречения, стихи. В конце XIX — начале XX века были изданы описания и петербургских, и московских, и некоторых провинциальных кладбищ, и даже описания русских могил за границей. Беру «Московский некрополь» — второй том. Буква «О»… Батюшки! Целая страница Обресковых: Обрескова Екатерина… …Марина… …Наталья Александровна…Страница из родословного сборника В. Руммеля и В. Голубцова. Н. Ф. Иванова значится женою Николая Михайловича Обрескова (№ 47)

Обрескова Наталия Федоровна! Умерла 20 января 1875 года, на шестьдесят втором году от рождения. Погребена на Ваганьковом кладбище! Если в 1875 году ей шел шестьдесят второй год, следовательно, она родилась, как я предполагал, в 1813 году. Значит, она — Н. Ф. И., Наталия Федоровна Иванова. Значит, я все узнал! И тут я понял, что по существу-то я ничего не узнал! Ну и что из того, что Н. Ф. И. звали Наталией Федоровной Ивановой? А что нового вынесет из этого читатель? Что это откроет ему в стихах Лермонтова? Что скажет его уму и сердцу? И я понял, что надо искать дальше. Но так как из книг уже невозможно было больше извлечь решительно ничего, а познакомился Лермонтов с Ивановой в Москве, я поехал в Москву.Страницa из второго тома «Московского некрополя», с описанием могилы Н, Ф. Обресковой

ЗНАТОК СТАРОЙ МОСКВЫ

Был в Москве такой чудесный старичок, Николай Петрович Чулков, — историк и литературовед, великий знаток государственных и семейных архивов XVIII и XIX веков, лучший специалист по истории русского быта, волшебник по части установления служебных и родственных связей великих и не великих русских людей. Уж никто лучше его не мог сказать вам, кто когда родился, кто где жил, кто в каких служил департаментах и полках, кто на ком был женат, кто к кому ходил в гости, где чей дом стоял и где кто умер. На все подобные вопросы, если только в его силах было ответить на них, Николай Петрович давал самые точные и самые подробные разъяснения. И чаще всего прямо на память. А память у него была удивительная. Он так хорошо знал старую Москву, что, когда строили первую очередь метро, обратились к нему за советом. Один он мог точно указать, где в районе Остоженки — нынешней Метростроевской улицы — были в старину глубокие подвалы и старые, заброшенные колодцы, которые могли встретить на своем пути строители метро. Старик повел комиссию по Остоженке и по прилегающим к ней переулкам — палочкой указывал границы бывших барских особняков и усадеб, объяснял, в каком углу двора был погреб, в каком — колодец. А потом его попросили спуститься на трассу метро. И выдали пропуск «Действителен под землей». Николай Петрович смутился и расстроился и даже, кажется, принял это за неуместную шутку. Но, когда ему объяснили, что у всех пропуска такие, он спустился на трассу и ответил на все вопросы. Как все люди, беззаветно и бескорыстно любящие свою профессию, Николай Петрович охотно делился знаниями со всяким, кто в том нуждался, и никогда не заботился о том, будет ли в печати упомянуто его имя. Последние годы Николай Петрович работал в архиве Государственного литературного музея в Москве. Я не был знаком с ним, но, зная о его необыкновенной щедрости и отзывчивости, понимал, что он охотно поможет советом и мне — незнакомому. Прихожу в Литературный музей. Прошу вызвать Чулкова ко мне в вестибюль. И вот выходит крошечный старичок с несколькими коротко подстриженными над губой серыми волосками, такой милый, такой предупредительный, что даже глазками перемаргивает поминутно, словно опасаясь просмотреть какое-нибудь выражение лица своего собеседника, недослышать какое-нибудь слово. Я представился, вкратце изложил свою историю. Чулков внимательно слушал и помаргивал. Наконец я кончил. И тут настала моя очередь слушать и моргать. — Вы совершенно правы, — сказал Николай Петрович тихим голоском и откашливаясь в кулачок. — Наталия Федоровна Иванова действительно дочь Федора Федоровича, московского драматурга. Правильно и то, что она вышла замуж за Николая Михайловича Обрескова. А вот теперь запишите: у Обресковых была дочь Наталия Николаевна, которая в шестидесятых годах вышла замуж за Сергея Владимировича Голицына. У Голицыных тоже были дочери, родные внучки Наталии Федоровны: Александра Сергеевна — в замужестве Спечинская, Наталия Сергеевна — Маклакова и Христина Сергеевна — Арсеньева. Наталию Николаевну, дочку Ивановой, я лично знал, даже бывал у нее. Вы совсем немного опоздали побеседовать с ней о ее матушке. Наталия Николаевна скончалась совсем недавно: в 1924 году. Кроме нее, я знаком с одной из ее дочерей — с Христиной Сергеевной Арсеньевой. Бывал у нее. Она тут жила недалеко, возле храма Христа Спасителя. Но храм… — тут Николай Петрович несколько затруднился, подыскивая подходящее слово, — храм и домик около храма… подверглись реконструкции… и уже не находятся на месте. Поэтому я просто даже не представляю себе, где может быть Христина Сергеевна в настоящее время. Вот только в связи с вашим рассказом… — Николай Петрович покашливал и потирал то один кулачок, то другой, — в связи с вашим рассказом у меня возникло маленькое недоумение. Ведь довольно близко зная и дочь и внучку Наталии Федоровны, я тем не менее никогда не слышал от них имени Лермонтова. Между тем они должны были хорошо представлять себе, что знакомство его с Наталией Федоровной должно было меня заинтересовать. И вот поэтому я опасаюсь, что Наталия Федоровна Иванова — это не та Н. Ф. И., о которой говорится у Лермонтова. Но, конечно, прежде всего вам надо бы повидаться с Христиной Сергеевной… — Где же мне достать Христину Сергеевну? — спросил я внезапно осипшим голосом, ошеломленный последним замечанием Чулкова. — Да адрес-то можно, пожалуй, узнать через адресный стол… — заметил Чулков. — Ах да, через адресный стол!.. И, поблагодарив Николая Петровича, я опрометью бросился из музея. «Новое несчастье, — думаю, — не та Н. Ф. И.!» Прибежал в адресный стол. Подаю в стол заказов длинный, узенький бланк с именем Христины Сергеевны. Жду ответа. Наконец слышу: — Арсеньеву кто спрашивает? Подбегаю к окошечку: — Я! — Арсеньева, какая нужна вам, в городе Москве не проживает. — Как так «не проживает»? — Гражданин! Наверно, выбыла. Сведений о ней не имеется. Поплелся восвояси. «Эх, — думаю, — пора бросать эту затею! Так можно искать до конца жизни. Куда теперь девалась эта Христина Сергеевна? А если она уехала? А если на Урал, на Кавказ, на Камчатку? Что же, ехать за ней?» А сам чувствую, что поеду.ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ

Христина Сергеевна — урожденная Голицына. Арсеньева — это по мужу. Следовательно, знать о ней может кто-нибудь из Голицыных. Вспоминаю, кто-то говорил, что в редакции журнала «Ревю де Моску» переводчиком с русского языка на французский работает Николай Владимирович Голицын. Еду к нему. Вбегаю в редакцию, первому встречному начинаю объяснять: «Лермонтов, Н. Ф. И., она Иванова, она за Обресковым…» Вижу — на другом конце комнаты от стола поднимается невысокий пожилой человек с окладистой бородой. — Это, очевидно, ко мне! — удивленно говорит он, обращаясь к своим сослуживцам. Я снова начинаю рассказывать о своих злоключениях. — Рад вам помочь и буду с вами совершенно прямодушен, — говорит Голицын, задумчиво комкая и снова разглаживая бороду. — Александра, Наталия и Христина Сергеевны — это мои сестры. Не могу только сказать вам точно — четвероюродные или пятиюродные. Когда-то часто встречал их. Только это было очень давно. И единственное, что запомнилось, — это то, что в молодости они очень хорошо танцевали. Что касается Александры и Наталии Сергеевны — не знаю, давно не слышу о них. Что же касается Христины Сергеевны, то в отношении еe y меня более положительные сведения. Дело в том, что Христина Сергеевна умерла. Жила она где-то тут, под Москвой… Вы, мне кажется, правы: возможно, что у нее и хранилась какая-нибудь связка старинных писем или какой-нибудь сувенир ее бабушки. Проще всего было бы узнать адрес у ее мужа, Николая Васильевича Арсеньева. Но он, к сожалению, умер. Ивану Васильевичу, брату его, тоже безусловно был ведом адрес. Но Иван Васильевич тоже умер. Вот, пожалуй, кто может знать — это сын Ивана Васильевича Арсеньева, Сергей Иванович. Он, насколько я понимаю, жив и находится здесь, в Москве. Поэтому вам прежде всего следует повидать его, поскольку он сын покойного брата покойного мужа покойной Христины Сергеевны. Я, правда, не в курсе того, где он живет. Но, вероятно, можно навести справку в бюро адресов… Я снова кинулся в адресный стол. Достаю адрес Сергея Ивановича, еду к нему в Обыденский переулок и в полумраке небольшой передней вступаю в переговоры со старушкой — тещей Арсеньева, которая стремится побольше узнать от меня и поменьше сообщить мне. Выспросив решительно все, старушка начала подавать мне советы, и весьма дельные. Прежде всего она объяснила, что, несмотря на солидный возраст, Сергей Иванович получил разрешение вторично поступить в вуз, потому что в молодости выбрал себе профессию не по сердцу. Он человек занятой, дома бывает редко, и мне застать его будет трудно. — За Сергеем Ивановичем вам не стоит гоняться, да и не к чему, — говорит мне старушка. — Он ничего ровно вам не скажет. И адрес Христины Сергеевны вам тоже ни к чему. А лучше всего сходить бы вам к сестре ее, к Наталье Сергеевне. Я всполошился: — К какой Наталье Сергеевне? — Как «к какой»? К Маклаковой. — Да разве Маклакова жива? — Да как же не жива, когда я на прошлой неделе с ней вместе в кассе чек выбивала! — Чек в кассе? — Ну да, в «Гастрономе». Поздоровались с ней да и разошлись. — А где она живет, Маклакова? — Тут где-то, на Зубовском. — А дом номер?… — Номера дома не знаю. Чаю у нее не пила. Сходите в адресный стол.ДОМ НА ЗУБОВСКОМ

Снова прибежал в адресный стол, нацарапал на бланке: «Наталия Сергеевна Маклакова», и наконец в моих руках адрес: «Зубовский бульвар, 12, кв. 1». Не буду занимать вас описанием, что я перечувствовал по пути к этой — живой! — внучке. Это понятно каждому. …Маленький деревянный домик, вход со двора, несколько ступенек и дверь. Я постучал. Открывает дверь женщина: немолодая, совершенно седая, высокая, с несколько преувеличенным выражением собственного достоинства на лице. — Вам кого? — Простите, — говорю, — можно видеть Наталию Сергеевну Маклакову? — Да, это я. А что вам угодно? — Здрассьте, Наталия Сергеевна, — говорю я в сильном волнении. — Я узнал ваш адрес через адресный стол… Я занимаюсь Лермонтовым. И вот в связи с этим мне надо бы с вами поговорить… — Голубчик! — с сожалением перебивает она. — Вы напрасно искали меня. Я ничем не смогу быть вам полезной. Ведь все стихи, которые Лермонтов посвящал моей бабушке, Наталии Федоровне, все его письма, которые со стихами вместе хранились в ее шкатулке, давно уже сожжены. Их уничтожил еще мой дед, Николай Михайлович Обресков, из ревности к Михаилу Юрьевичу. У нас ничего не осталось. — Наталия Сергеевна! — вскричал я. — Вы, наверно, даже не представляете себе, что вы сказали! — А что я сказала? — встревожено спросила Маклакова. — Я ничего не сказала и ничего не скажу интересного. Мне, мой милый, известны только те стихи, которые напечатаны во всех изданиях Лермонтова и которые вы знаете, конечно, не хуже меня.Я недостоин, может быть,

Твоей любви: не мне судить;

Но ты обманом наградила

Мои надежды и мечты,

И я всегда скажу, что ты

Несправедливо поступила… —

СУНДУК С БЕЛОРУССКОЙ ДОРОГИ

Маклакова предложила мне, что обойдет всех своих московских родственников и сама расспросит их, не помнят ли они чего о Наталии Федоровне и о Дарье Федоровне, об их отце, матери, тетках, дядьях и знакомых. Чтоб я только написал ей вопросы, какие она должна задавать. Все это было, по ее словам, гораздо проще узнать ей, чем мне. Я обрадовался и притащил ей на дом целую картотеку вопросов. Захожу к ней вскоре. И, сообщив мне целый ворох имен дальних родственников Наталии Федоровны по линии нисходящей и восходящей, Маклакова говорит мне: — У меня к вам просьба. Помогите мне достать машину. Я удивился: — Какую машину? — Автомобиль, — говорит Маклакова. — И такой, чтоб на него можно было поставить сундук покойной сестры Христины. Я ведь вам говорила, что последние годы Христина Сергеевна жила по Белорусской дороге, недалеко от Перхушкова. Вещи, которые после нее остались, мы отдали там на хранение соседям. И знаете, уже столько прошло с тех пор времени, что я опасаюсь, цел ли сундук. Мне хотелось бы его сюда привезти, да он такой громоздкий, что не принимают даже в багаж. А последнее время я все стараюсь припомнить, нет ли там чего-нибудь для вас интересного?… Тут я живо достал машину. Маклакова послала кого-то за сундуком. Я же заблаговременно явился к ней на Зубовский и принялся расхаживать возле ворот: войти в дом — слишком рано, стесняюсь, а в то же время боюсь опоздать к прибытию сундука. Под вечер машина пришла. Отвалили заднюю стенку. Стащили огромный, с коваными наугольниками сундук и поволокли его в дом. Я хотел, чтоб наибольшая тяжесть легла непременно на меня — ревновал к сундуку, говорил: «Не надо! Я сам!..» Наконец водворили его в комнате. Маклакова принялась за разборку. И тут пошли из него такие вещи, каких я вовсе никогда не видывал. Прежде всего пошли какие-то флакончики из-под духов. Потом пошли коробочки из-под флакончиков из-под духов. Перламутровые альбомчики, старые веера и лайковые перчатки, перья и булавки для шляп, старые пуговицы, каких теперь вовсе не увидишь, металлический чайник, корсет, утюг, кривая керосинка, кофейная мельница!.. Колун пошел! Маклакова над каждой вещичкой умиляется, ахает… А для меня — ничего?! И вот, когда уже почти пуст сундук, Маклакова вынимает со дна старинную, светло-коричневой кожи рамку и, улыбаясь, что-то рассматривает. — Вот видите, и для вас под конец нашлось… А мне виден только оборот — и, гляжу я, на обороте рамки старинным почерком надпись: «Наталия Федоровна Обрескова, рожденная Иванова». Взял я эту рамку в руки, повернул ее и увидел наконец лицо той, которую Лермонтов так любил и из-за которой я… так страдал.

Нежный, чистый овал. Удлиненные томные глаза. Пухлые губы, в уголках которых словно спрятана любезная улыбка. Высокая прическа, тонкая шея, покатые плечи… А выражение лица такое, как сказано в одном из лермонтовских стихотворений, ей посвященных:

С людьми горда, судьбе покорна,

Не откровенна, не притворна…

СОЛДАТ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОЛКА

Я искал имя Обрескова в московских архивах. Не обнаружил. Особенно долго копался в Военно-историческом архиве. Не обнаружил. Поехал в Ленинград. И там, в Военно-историческом архиве, наконец отыскалось:ДЕЛО

генерал-аудиториата 1-й армии

военно-судное

над поручиком

Арзамасского конно-егерского полка

ОБРЕСКОВЫМ

И когда я перелистал это «дело», то узнал наконец, в чем там было самое дело. По формулярам, аттестациям, донесениям и опросным листам я установил историю этого человека. Обресков родился в 1802 году в семье генерала и по окончании Пажеского корпуса был выпущен в один из гвардейских полков, из которого вскоре его перевели в конно-егерский Арзамасский. В 1825 году полк этот квартировал в городке Нижнедевицке, невдалеке от Воронежа, и офицеры полка часто бывали званы на балы к воронежскому гражданскому губернатору Н. И. Кривцову, женатому на красавице Е. Ф. Вадковской. Обресков находился с нею в близком родстве, и в губернаторской гостиной его встречали как своего. После одного из балов губернатор случайно обнаружил, что из спальни его супруги похищены жемчуга, золотая табакерка и изумрудный, осыпанный брильянтами фермуар. Кривцов заподозрил гостей. На знамя Арзамасского полка легла позорная тень. Вскоре драгоценности были нечаянно замечены у одного из офицеров. Полковой командир вызвал его к допросу; отдав командиру все пропавшие вещи, он сознался в краже. Это был поручик Обресков. Военный суд лишил Обрескова чинов и дворянского звания и выписал его солдатом в Переяславский полк. Оттуда он попал на Кавказ, в Нижегородский драгунский, который в 1829 году участвовал в Турецкой войне. Рядовой Нижегородского полка Обресков отличился и был награжден «солдатским Георгием», как называли тогда в войсках «знак военного ордена». Этот крестик носили на такой же точно черно-оранжевой георгиевской ленточке, только права на включение в списки георгиевских кавалеров он не давал. С этим крестом Обресков и изображен на портрете. Семь лет прослужил Обресков в солдатах. Только в 1833 году он был наконец «высочайше прощен» и уволен с чином коллежского регистратора. В таком чине в царской России служили самые маленькие чиновники — например, пушкинский станционный смотритель, — и с этим чином Обресков должен был начинать новую жизнь. В 1836 году он поступил на службу в канцелярию курского губернатора. Дальнейшая жизнь его не представляет для нас никакого решительно интереса. Первое время он занят был хлопотами о возвращении ему дворянства, а в 60-х годах действительно служил предводителем дворянства в Демянском уезде, Новгородской губернии. Для нас важно другое. В тот год, когда он поселился в Курске и поступил на службу к тамошнему губернатору, он уже был женат на Наталии Федоровне Ивановой. Что побудило ее выйти замуж за этого опозоренного человека, для которого навсегда были закрыты все пути служебного и общественного преуспеяния? Любовь? Или, может быть, она знала, что Обресков взял на себя чужую вину? Или потому, что он был состоятельным человеком? Этого мы никогда не узнаем.АЛЬБОМ В БАРХАТНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ

Опять нехорошо! Я много узнал про Обрескова и мало про Лермонтова. Кроме того, у меня скопилось множество фамилий близких и дальних родственников Наталии Федоровны Ивановой, с которыми надо что-то делать. Прежде всего я узнал, что у нее был отчим. Мать Наталии Федоровны после смерти Федора Федоровича вышла замуж за Михаила Николаевича Чарторижского. Наталия Федоровна воспитывалась в его семье. Следовательно, Лермонтов бывал в его доме. Надо выяснить, кто он такой. Спрашиваю Маклакову. Не знает. Спрашиваю Чулкова. И он не знает. Тогда я начинаю снова выспрашивать Маклакову, что это за Чарторижский и как мне что-нибудь вызнать о нем. Маклакова уверяет меня, что не помнит. Но я очень прошу и даже настаиваю. И тут она вспомнила. Она вспомнила, что бабушка некой Нины Михайловны Анненковой — урожденная Чарторижская. — А кто такая Нина Михайловна Анненкова? — Это старушка одна, — говорит Маклакова. — Живет она в семье Анатолия Михайловича Фокина, очень славного и обязательного человека. Я вам дам к нему записку, он вас с ней познакомит. А дом их напротив нашего: Зубовский бульвар, пятнадцать. Я перешел через улицу и во дворе восьмиэтажного дома обнаружил старинный особнячок, в котором и жили Фокины. И вот навстречу мне танцующей походкой выходит очень высокий человек лет пятидесяти. Лицо чисто выбрито, и вокруг губ все время гуляет небольшая усмешка. Встряхнув мою руку, он рекомендуется: «Фокин». Я вручил ему записку Маклаковой, которую он пробежал, извинившись. Сунув ее в карман, он снисходительно склонил голову: — Чем могу служить? И театральным, широким жестом пригласил в комнату. Я объяснил цель своего прихода. Фокин тяжело вздохнул и горестно надломил бровь. Лицо его выразило крайнюю степень сожаления. Нина Михайловна — человек престарелый и нездоровый, с весьмарасстроенной памятью. Еще несколько лет назад она действительно сама как-то упомянула в разговоре с ним, Анатолием Михайловичем, что девичья фамилия ее бабки Чарторижская и что бабка эта погребена на кладбище Донского монастыря, где мраморный ангел распростер крылья над ее надгробьем. Большего она, конечно, припомнить не в силах и только взволнуется. Стоит ли тревожить старушку? Ему очень неприятно, что я напрасно потратил время. У него самого касающегося Лермонтова, к сожалению, ничего нет. Старинные реликвии, принадлежавшие когда-то бабушкам и дедушкам, уже разошлись: кое-что пропало, другое продано. Впрочем, у его жены, Марии Марковны, сохранился еще доставшийся ей по наследству альбом Марии Дмитриевны Жедринской, супруги того Жедринского, который в конце 60-х годов был курским губернатором. В альбоме имеется стихотворение Апухтина, собственноручно им вписанное. — Может быть, вам любопытно взглянуть? — гостеприимно спрашивает Фокин. — Автограф Апухтина еще не опубликован. Апухтин?… К чему мне Апухтин? К работе моей никакого отношения он не имеет. Но Фокин уже достает из письменного стола большой альбом в темно-синем бархатном переплете. Действительно, на первой странице — стихотворение Апухтина, посвященное хозяйке альбома. Я не запомнил его точно: помню только, Апухтин пишет, что нашел «оазис» под кровом губернаторского дома и отдыхал там душой, что он снова уходит в далекий путь, но надеется сложить когда-нибудь свой страннический посох «у милых ног» курской губернаторши. Под стихотворением — число: «2 августа 1873 года». Стало быть, первая страница этого альбома написана через тридцать с лишком лет после смерти Лермонтова. Что интересного может заключаться для меня в этом альбоме? — Ничего нового, кроме Апухтина, в этом альбоме нет, — предупреждает Фокин. — Пожалуй, не стоит и перелистывать. Все остальное — давно известные стихи, которые сама Мария Дмитриевна просто переписывала из книг. В самом деле, стихи все известные: «Выдь на Волгу…» Некрасова, «Сенокос» Майкова, Лермонтов — «На севере диком стоит одиноко…». Потом — стихи Фета, какого-то Свербеева, опять Некрасов, Тютчев, Пушкин… Я уже собираюсь отдать альбом, перевернул еще несколько страниц… И вдруг! Вижу — рукою Жедринской переписано:В АЛЬБОМ Н. Ф. ИВАНОВОЙ

Что может краткое свиданье

Мне в утешенье принести?

Час неизбежный расставанья

Настал, и я сказал: прости.

И стих безумный, стих прощальный

В альбом твой бросил для тебя,

Как след единственный, печальный,

Который здесь оставлю я.

М. Ю. Лермонтов

В АЛЬБОМ Д. Ф. ИВАНОВОЙ

Когда судьба тебя захочет обмануть

И мир печалить сердце станет —

Ты не забудь на этот лист взглянуть

И думай: тот, чья ныне страждет грудь,

Не опечалит, не обманет!

М. Ю. Лермонтов

Мгновенно пробежав умом

Всю цепь того, что прежде было, —

Я не жалею о былом:

Оно меня не усладило,

Как настоящее, оно

Страстями бурными облито,

И вьюгой зла занесено,

Как снегом крест в стели забытый,

Ответа на любовь мою

Напрасно жаждал я душою,

И если о любви пою —

Она была моей мечтою.

Как метеор в вечерней мгле,

Она очам моим блеснула,

И, бывши все мне на земле,

Как все земное, обманула.

М. Ю. Лермонтов

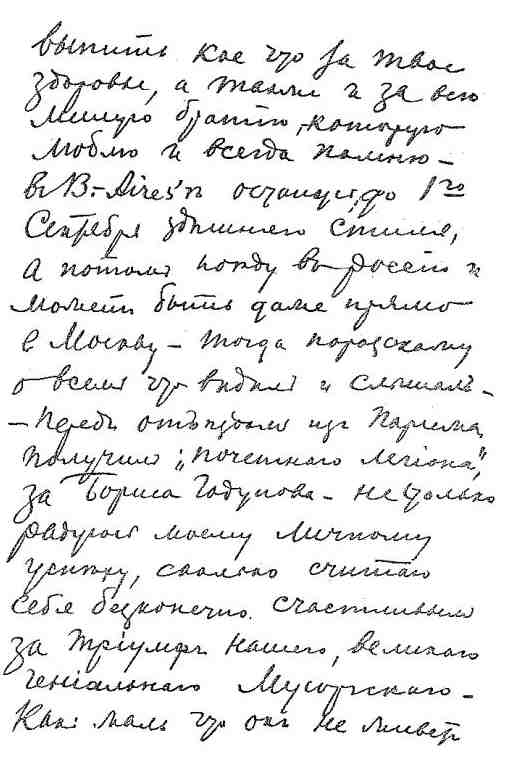

— Этот альбом, — говорит Фокин, иронически наблюдая за тем, как я его изучаю, — собственно, уже не принадлежит Марии Марковне. Она уступила его Государственному литературному музею, и с завтрашнего дня он поступает в их собственность. Поэтому я просил бы вас: пусть то, что мы его с вами рассматриваем, останется между нами… — Можете быть уверены, — бормочу я, а сам думаю: «Сказать ему или не говорить, что в альбоме — неопубликованный Лермонтов? А вдруг он решит не продавать альбом, оставит его у себя, а потом что-нибудь случится — и стихотворения, уже раз уцелевшие чудом, погибнут, как погибли десятки других лермонтовских стихов!.. Нет, думаю, не стоит подвергать альбом риску. Продал — и продал». И я возвратил ему альбом со словами: — Да, очень интересный автограф Апухтина. А на следующий день побежал в Литературный музей и, словно невзначай, спрашиваю: — Вы, кажется, покупали альбом у Фокина? — Купили. — Посмотреть можно? — Нет, что вы! Он еще не описан. Опишут — тогда посмотрите. Опишут?! Это значит: обнаружат без меня лермонтовские стихотворения — и пошла тогда вся моя работа насмарку. Зашел снова через несколько дней: — Ну что? Альбом Жедринской не описали еще? — Нет, уже описали. Стараюсь перевести незаметно дыхание: — А что там нашли интересного? — Особого ничего нет. Только автограф Апухтина. Я прямо чуть не захохотал от радости. Не заметили!!! И тут же настрочил заявление директору с просьбой разрешить ознакомиться с неопубликованным стихотворением Апухтина. Но скопировал я, конечно, не Апухтина, а стихотворения Лермонтова. И только после этого попросил разрешения опубликовать их.Страница из альбома М. Д. Жердинской. Копии стихотворений Лермонтова «В альбом Д. Ф. Ивановой» и «В альбом Н. Ф. Ивановой»

ПРОЩАНЬЕ С Н. Ф. И

Остается объяснить, как неизвестные стихотворения Лермонтова попали в альбом курской губернаторши. Это довольно просто. С 1836 года Наталия Федоровна поселилась с Обресковым в Курске. Дарья Федоровна прожила в этом городе до самой смерти. А после нее там продолжали жить ее дочери. Понятно, что стихи Лермонтова, посвященные сестрам Ивановым, курские любительницы поэзии переписывали из их альбомов в свои. И таким же путем в 70-х годах стихи эти попали наконец в альбом Жедринской. Может быть, кто усомнится: лермонтовские ли это стихи? Лермонтовские! Окончательным доказательством служит нам то, что несколько строчек из «Стансов», обнаруженных в фокинском альбоме, в точности совпадают с другими «Стансами», которые Лермонтов собственноручно вписал в одну из своих тетрадей, хранящихся ныне в Пушкинском доме. Теперь уже становится более понятной вся история отношений Лермонтова с Н. Ф. И. Теперь уже ясно, что и под зашифрованным обращением «К*» в замечательном стихотворении 1832 года скрыто имя все той же Ивановой. В последний раз обращается Лермонтов к Н. Ф. И., чтобы навсегда с ней расстаться. С какой горечью говорит он ей о двух протекших годах! И с какой гордостью — о своем вдохновенном труде, с какой верой в великое свое предназначение! Вот они, эти стихи на разлуку:Я не унижусь пред тобою;

Ни твой привет, ни твой укор

Не властны над моей душою.

Знай: мы чужие с этих пор.

Ты позабыла: я свободы

Для заблужденья не отдам;

И так пожертвовал я годы

Твоей улыбке и глазам,

И так я слишком долго видел

В тебе надежду юных дней,

И целый мир возненавидел,

Чтобы тебя любить сильней.

Как знать, быть может, те мгновенья,

Что протекли у ног твоих,

Я отнимал у вдохновенья!

А чем ты заменила их?

Быть может, мыслию небесной

И силой духа убежден,

Я дал бы миру дар чудесный,

А мне за то бессмертье он?

Зачем так нежно обещала

Ты заменить его венец?

Зачем ты не была сначала,

Какою стала наконец?

Я горд! — прости — люби другого,

Мечтай любовь найти в другом:

Чего б то ни было земного

Я не соделаюсь рабом.

К чужим горам под небо юга

Я удалюся, может быть;

Но слишком знаем мы друг друга,

Чтобы друг друга позабыть.

Отныне стану наслаждаться

И в страсти стану клясться всем;

Со всеми буду я смеяться,

А плакать не хочу ни с кем;

Начну обманывать безбожно,

Чтоб не любить, как я любил —

Иль женщин уважать возможно,

Когда мне ангел изменил?

Я был готов на смерть и муку

И целый мир на битву звать,

Чтобы твою младую руку —

Безумец! — лишний раз пожать!

Не знав коварную измену,

Тебе я душу отдавал; —

Такой души ты знала ль цену? —

Ты знала: — я тебя не знал! —

ПОРТРЕТ

ЗНАКОМОЕ ЛИЦО

Я хочу рассказать вам историю одного старинного портрета, который изображает человека, давно умершего и тем не менее хорошо вам знакомого. История эта не такая старинная, как самый портрет, но, хотя она началась совсем недавно, это все-таки целая история. От одного московского издательства я был как-то командирован в Ленинград и пробыл там несколько дней. Событие это, само по себе ничем не примечательное, не стоило бы даже и упоминания, если бы другое событие — или, попросту, совершенно ничтожный случай, о каких мы забываем ровно через минуту, — не положило начала целому ряду приключений. Итак, я был командирован в Ленинград — город, особенно близкий моему сердцу. Там я учился и окончил университет, вступил на литературное поприще, обрел там первых друзей — словом, был счастлив. Какое это удивительное, какое радостное чувство — вернуться на несколько дней в город, где прожил лет десять! А уж если вам случалось бывать в Ленинграде, да еще в белые ночи, вы, конечно, поймете меня. Прямота набережных. Неподвижный строй бледно-желтых, тускло-красных, матово-серых дворцов и их опрокинутые отражения в зеркально-черных водах окантованной гранитом Невы. Ажурные арки мостов на фоне розово-желтой зари. Лиловые контуры башен, колонн и скачущих бронзовых коней в этом обманчивом полусвете. И кажется еще прямей, чем всегда, прямота проспектов и набережных. Будто легче и ближе один от другого стали мосты, будто теснее сдвинулись купола и шпили в этой прозрачной, загадочной тишине. Словно все уменьшилось вокруг, но город стал еще лучше, прекрасней, если только может стать еще прекраснее этот великий город! Впрочем, я совершенно отвлекся от предмета своего повествования. По приезде в Ленинград я не преминул наведаться в Пушкинский дом Академии наук СССР. Посвятив себя изучению жизни и творчества Лермонтова, я, приезжая в Ленинград, никогда не упускаю случая побывать в Пушкинском доме, где собраны почти все рукописи Лермонтова, где можно видеть его портреты, картины и рисунки, сделанные его рукой, где целая комната уставлена шкафами, в которых хранятся решительно все издания сочинений Лермонтова и литература о нем. Когда-то я даже служил в Пушкинском доме — по старой памяти пользуюсь там полной свободой и по-прежнему имею доступ в рабочие комнаты. Так и на этот раз я явился в музейный отдел, к Елене Панфиловне Населенко, и получил от нее разрешение хозяйничать: просматривать каталоги, перелистывать инвентарные книги, самому доставать с полок тяжелые альбомы и папки. И вот, пользуясь ее гостеприимством, я уже расположился в рабочей комнате музея, заставленной шкафами, письменными столами и шифоньерками. Бывают же такие неудачи! Не успела Елена Панфиловна отвернуться, как я, пробираясь мимо ее стола, смахнул рукавом какую-то разинутую папку с незавязанными тесемками. Папка шлепнулась на пол, и тут же высыпалось из нее чуть ли не все содержимое: штук пятнадцать портретов известного педагога Ушинского, гравированный портрет митрополита Евгения, составившего словарь русских писателей, несколько изображений Ломоносова с высоко поднятой головой и бумагой в руке, Бестужев-Марлинский в мохнатой кавказской бурке, фотография: Лев Толстой рассказывает сказку внуку и внучке, памятник дедушке Крылову, поэт-партизан Денис Давыдов верхом на белом коне и вид южного побережья Крыма… — Как это меня угораздило! Прямо слон… — бормочу я, ползая по полу. — Простите, Елена Панфиловна, не сердитесь! — Ну уж ладно, что с вами делать! — улыбается Елена Панфиловна. — Давайте-ка папку сюда. Но я медлю отдать ей. — Простите, — говорю. — Разрешите мне еще разок взглянуть на эти картинки… — На что они вам? — Сейчас… — отвечаю я и уже роюсь и роюсь в папке. — Сейчас!.. Неужели это мне только почудилось? Нет, конечно, я видел и упустил какое-то ужасно знакомое лицо. Оно мелькнуло, когда папка упала. — Одну минуту… Секундочку… Вот! И я быстро выхватил из кучи картинок небольшую пожелтевшую любительскую фотографию, изображавшую молодого военного. Никогда в жизни не видел я этого портрета. Но откуда же я тогда знаю это лицо? Темный блеск задумчивых глаз, чуть вздернутый нос, тонкие темные усы над пухлым детским ртом, упрямый подбородок, высоко поднятые, словно удивленные брови и ясный, спокойный лоб будто совсем и не согласованы между собой, а лицо между тем чудное, необыкновенное. Из-под накинутой на плечи распахнутой тяжелой шинели виднеется эполет. Перевернул. На обороте — надпись карандашом: «Прибор серебряный». И все! Кто же это? Это, конечно, он! Я узнал его сразу, словно знаком с ним давно, словно видел его когда-то вот точно таким. Так неужели же это Лермонтов? Неужели это неизвестный нам лермонтовский портрет? И сразу удивление, и радость, и сомнение: Лермонтов?! Среди каких-то случайных картинок… А вот уверен, что он был такой, каким изображен на этой выцветшей фотографии, хотя, по правде сказать, и не очень похож на другие свои портреты. Но все-таки кто это? — Елена Панфиловна, это, случайно, не Лермонтов? — Считается почему-то, что Лермонтов, — отвечает Елена Панфиловна, и мне уже нечем дышать, — только почему так считается, в точности никому не известно.

И вот смотрю я — и ведь еще неизвестно, кто это, а уже кажется, словно короче стали сто лет, которые отделяют нас от него, и Лермонтов словно ожил на этой старенькой фотографии. И какая заманчивая тайна окружает его лицо! Сколько лет ему на этом портрете? В каком он изображен мундире? Как попала сюда эта выцветшая фотография и где самый портрет? И на каком все-таки основании считается, что это Лермонтов? — Елена Панфиловна, на каком все-таки основании считается, что это Лермонтов? — Эта фотография, — говорит Елена Панфиловна, — попала к нам в Пушкинский дом из Лермонтовского музея при кавалерийском училище, очевидно, в 1917 году. Наверно, там ее и считали репродукцией с лермонтовского портрета. А уж коли вам кажется, что это действительно Лермонтов, вам надо заняться этим вопросом и найти самый портрет. Портрет интересный, — с улыбкой заключила она и, выдвинув ящик каталога, взялась за перо.Лицо, о котором идет речь

«Г 1-08-87»

Итак, прежде всего надо было установить, как попала фотография в музей, на стол к Елене Панфиловне. В Рукописном отделении Пушкинского дома я выписал инвентарные книги бывшего Лермонтовского музея при Николаевском кавалерийском училище. Действительно, все материалы, и в том числе инвентарные книги этого музея, в 1917 году поступили в Пушкинский дом. Перелистал инвентарную книгу. Теперь я уже знаю: фотографию с портрета М. Ю. Лермонтова в Лермонтовский музей пожертвовал некий В. К. Вульферт, член Московской судебной палаты. Мне стала известна, таким образом, фамилия владельца портрета. Но когда, в какие годы он владел им? Когда пожертвовал в музей фотографию? Может быть, еще в 80-х годах прошлого века, когда при кавалерийском училище в Петербурге впервые открылся Лермонтовский музей?… Как искать этого Вульферта? Жив ли он? В Москве ли? Хранит ли портрет? «Установим сперва, — говорю я себе, — кто такой Вульферт. Прежде всего надо проверить, нет ли этой фамилии в картотеке Модзалевского». Да, картотека эта — настоящее чудо библиографии. Есть! Я без особого труда выяснил, в каких именно книгах встречается имя В. К. Вульферта. Потом перешел в библиотеку Пушкинского дома и там, снимая с полок книги и раскрывая их на указанных страницах, постепенно узнал, что Вульферта звали Владимиром Карловичем, что в его коллекции хранились рукопись гоголевской «Женитьбы» и письма поэта Батюшкова, что и сам Владимир Карлович печатал рассказы в 80-х годах, что отец его, Карл Антонович, был женат на сестре Николая Станкевича — молодого мыслителя, с которым Лермонтов учился в Московском университете. В книге «Список гражданским чинам» я вычитал, что Владимир Карлович Вульферт «в службе с 1866 года». Смекаю, что, должно быть, его давно нет на свете. Беру книгу «Вся Москва на 1907 год» — адресную московскую книгу. Гляжу: Владимира Карловича нет и в помине. Зато есть какой-то Иван Карлович Вульферт, Молчановка, 10. Вероятно; брат Владимира Карловича. Следовательно, и этот годится. Пропускаю несколько лет. Перелистываю том «Вся Москва на 1913 год». Все идет хорошо. К Ивану Карловичу Вульферту прибавился какой-то Анатолий Владимирович. Очевидно, сын Владимира Карловича. Адрес: Большой Николо-Песковский, 13. Рука тянется к книге «Вся Москва на 1928 год», а в душе — целая буря… Сколько было событий с 1913 года до 1928! Живы ли Вульферты? В Москве ли? Цел ли портрет? В их ли руках или, может быть, продан давно? А… Б… В… Буль… Вульф… «Вульферт Анат. Влад., улица Вахтангова, 13, кв. 23». Живы!!! Живы в 1928 году! А сейчас? — Простите, — говорю, — где тут у вас стоит последняя телефонная книжка? — Вон на той полке. — Так ведь это же ленинградская, а мне московскую надо. — Московской у нас нет. — Батюшки!.. И, недолго размышляя, я опрометью бегу на междугородную телефонную станцию и требую, запыхавшись, московскую телефонную книжку. «Вульферт А. В., улица Вахтангова, 13, телефон Г1-08-87». — Есть!ПОКЛОННИК ТЕАТРА РУСТАВЕЛИ

Вернулся в Москву. И вечером, в тот же день, отправился на поиски Вульферта. В портфеле у меня фотография, переснятая в Пушкинском доме с той фотографии. Живу, оказывается, от Вульферта на расстоянии одного квартала, крышу дома вижу из своего окна каждый день, а даже и не подозревал, что так близко от меня неизвестный лермонтовский портрет. Удивительно! Сворачиваю с Арбата на улицу Вахтангова. Поравнялся с домом 13. Поднимаюсь по лестнице, рассматриваю дощечки на дверях и наконец стучу в дверь 23-й квартиры. Открывает какая-то заспанная старуха. — Простите, — говорю, — можно видеть Анатолия Владимировича Вульферта? — Опомнились! Они уж давно не живут здесь. Я обомлел: — Да что вы! А где же они? — Не скажу. — А у кого же теперь узнать? — У сына ихнего, у Сашеньки. Он военным инженером работает. Сходите к нему домой. Он и скажет. — А он где живет? — На Новинском живет, дом двадцать три вроде… Туда, к площади Восстания поближе. А вот квартира какая, не помню… Александра Анатольевича спросите! И вот я уже бегу на Новинский. Дом 23. Квартира, оказывается, 17. На двери ящик почтовый. Из ящика высунулся угол газеты «Советское искусство». Ну, думаю, коли здесь искусство в чести, цену портрету знают. Очевидно, он цел-невредим. Звоню. Слышу за дверью шаги и голос мужской: — Кто? — Можно видеть Александра Анатольевича? — Простите! Если вы подождете минуточку, я отворю дверь и скроюсь. Я принимаю ванну. Замок щелкнул. Зашлепали туфли. Голос из глубины квартиры крикнул: «Входите!» Не успел я еще и дверь за собою закрыть — уже чувствую, угадываю по вещам: портрет здесь! В передней, под вешалкой, старинный, с горбатой крышкой баул. В стенном шкафу — корешки старинных альманахов и книг. Над шкафом, тут же в передней, старинная картина: пруд и деревья. Пока я оглядывал переднюю, вышел хозяин дома — высокий, красивый, тонкий, чуть-чуть сутулится. На мокром проборе — сетка. Увидел меня — и: — Ах, простите! Я не знал!.. Я по голосу принял вас за одного своего приятеля… Мне так неловко! — Помилуйте! Это мне должно быть неловко. — Позвольте познакомиться: Вульферт. — Андроников. — Очень приятно. Кстати, я, очевидно, знаком с вашим однофамильцем в Тбилиси. — Почему же с однофамильцем? Может быть, даже и с родственником… — Ах, значит, вы из Тбилиси? В таком случае, вы должны хорошо знать театр Руставели. — Еще бы! Можно сказать, воспитан на этом театре. — Значит, вы видели Акакия Хораву? — Разумеется. И страшно люблю его. — По-моему, это совершенно гениальный актер! В этом театре есть другой, тоже потрясающий актер — Васадзе. Скажите, вы их когда-нибудь в «Разбойниках» видели? Я лично просто влюблен в их игру! И тут завязался у нас торопливо-восторженный разговор о грузинском театре, о Малом театре, о МХАТе. Александр Анатольевич оказался записным театралом. Несколько лет он проработал инженером на Колхидстрое и, постоянно бывая в Тбилиси, как говорится, не выходил из театра. Из передней Вульферт ввел меня в комнату. Я покосился на стены: старинные гравюры, акварели. «Моего» портрета не видно. И за интересной беседой я чуть не забыл, зачем и пришел. Наконец я раскрыл свой портфель, вынул из него фотографию и переложил к себе на колени. Затем обратился к Вульферту: — Простите, Александр Анатольевич, этот портрет вам знаком? И с этими словами показал ему фотографию. — Так это же наш Лермонтов! — вскричал Вульферт. — Откуда он у вас? — Так это действительно Лермонтов? — удивился, в свою очередь, я. — Неужели он цел? Покажите! — А я не спросил вас даже, зачем вы зашли, и замучил своими восторгами. Объясните мне, ради бога, откуда у вас фотография! Я объяснил. — Восхитительная история! — поражается Вульферт. — Сейчас настанет конец вашим поискам. Портрет где-то здесь, в этой квартире. Дед мой очень ценил его и, даже когда жертвовал свою библиотеку и рукописи в Исторический музей, с портретом не захотел расставаться. Кстати, вот фотография деда. А это вот прадед. Рядом с ним прабабка моя, Надежда Владимировна, сестра Николая Станкевича. Другая сестра была замужем за сыном Михаила Семеновича Щепкина. У деда хранился где-то портрет Михаила Семеновича, но теперь я не знаю… Итак, я попал в дом к москвичу, предки которого были связаны со Станкевичем — выдающимся русским мыслителем, с великим актером Щепкиным. — Погодите, сейчас покажу вам Лермонтова, — сказал Вульферт. Он заглянул за шкаф. На шкаф. В шкаф. Под шкаф. За ширму. Пошарил за письменным столом. Потом отодвинул диван, сундук в передней… — Странно! — проговорил он. — Портрет довольно большой, в хорошей овальной раме, писан маслом и, к слову сказать, недурным художником. Ума не приложу, где он. Очевидно, мама его куда-то запрятала… Давайте условимся так: через несколько дней моя мать, Татьяна Александровна, приедет из Крыма. Мы с ней отыщем портрет, и я вам сразу же позвоню. Я записал ему свой телефон и ушел, оживленный приятною встречей.«ВЫ НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ…»

Прошло две недели. Наконец Вульферт звонит. — Вы не расстраивайтесь, — предупреждает он с первых же слов. — С портретом произошла маленькая неприятность, и я в результате чувствую себя виноватым перед вами за то, что невольно вводил вас в заблуждение. Мне прямо не хочется говорить, но портрет, к сожалению, уже не в наших руках и, боюсь, не погиб ли… Я не мог вымолвить слова. — Пять лет назад, — продолжал Вульферт, — когда мы переезжали из Николо-Песковского в новую нашу квартиру, моя мать отдала этот портрет одному человечку за совершенный бесценок. Это паренек, по имени Боря, раньше он служил в лавке старинных вещей на Смоленском рынке, у старика антиквара. Мама заходила иногда в эту лавку и видела там этого Борю. Потом он раз или два приносил что-то к нам на квартиру и присмотрел для себя овальную раму от лермонтовского портрета, просил продать ему, но мама отказывалась. И вот в день переезда он снова появился у нас и пристал… ну, прямо с ножом к горлу: продайте ему эту раму! Мама отдала ему раму, потом спохватилась: оказывается, он унес ее вместе с портретом. — Как фамилия этого Бори? — спрашиваю я. — К сожалению, мама не знает. — А почему вы говорите, что портрет мог погибнуть? — Да ведь, очевидно, этот Боря не представляет себе, что в его руках Лермонтов, — отвечал Вульферт. — Татьяна Александровна ему ничего не успела сказать. А после этого случая она его не видала… Я очень жалею, — заключил он, — что так получилось. Но если мы что-нибудь узнаем случайно об этом портрете, я вам позвоню. Мы попрощались. Мне показалось, что я узнал о гибели друга. Потеряны следы. Нить поисков оборвана. Смоленского рынка нет. Лавки древностей нет. Старика антиквара нет. Фамилия Бориса, купившего этот портрет, неизвестна. С момента продажи прошло целых пять лет. Пять лет назад портрет купил в Москве некто Борис. Это все, что я знаю. Увы! У меня слишком мало данных, чтобы продолжать дальнейшие поиски. Однако если этот Борис не знает, что купил Лермонтова, то портрет не обнаружится сам. На это надеяться нечего. Портрет нужно искать, искать упорно, настойчиво! Если у меня мало данных, чтобы продолжать мои поиски, значит, надо собрать эти данные. И, прежде всего, порасспросить Вульфертов об этом бесфамильном Борисе. Я отправился к Вульфертам. На этот раз меня встретила немолодая, но статная черноволосая женщина с умными серо-голубыми глазами. — Знаю, знаю все! — отвечала она с живостью, как только услыхала мою фамилию. — Саша мой мне все рассказал. «Приходил, — говорит. — Так интересно мы с ним поговорили». Я как узнала, что он начал прямо с театра, так ему и сказала: «Ты его, верно, заговорил до смерти, он больше к нам не придет!» Я и то удивляюсь, как вам не противно с нами водиться, — продолжала она, жмурясь с шутливым неудовольствием. — Ведь с этим портретом я и сама себе места не нахожу, а уж будь я в вашем положении, я прямо с ума бы сошла! — А как, — спрашиваю, — унес Борис эту раму? — Да очень просто! — смеется Татьяна Александровна. — Взял подмышку да и понес. Она не тяжелая… И откуда он тут вывернулся, никак не пойму, — недоумевает она. — Нагрузили, значит, машину полную, а Саша куда-то побежал и все деньги унес. Шоферу платить нечем. И вдруг тут этот Борис, эдакий вертлявенький, белобрысенький, шепелявенький: «Отдайте мне рамощьку жа пятьдещат!» — «Да ну вас совсем! — говорю. — Берите!» Он сунул мне деньги и унес. Хватилась — милые мои! — утащил вместе с портретом… Да вы не печальтесь! Сейчас напою вас кофе, а уж как горю помочь, мы придумаем… В тридцать пятом году, — припоминает она, — Борис этот работал в Торгсине, на улице Горького, кассиром в колбасном отделе. Раньше-то он мне часто на глаза попадался, а с тех пор как портрет купил, канул как в воду: верно, боится меня. Ну, да ведь не умер же он! Вот встретила бы его — мигом бы к вам отрядила моего Александра, и достали бы вы портрет за милую душу… Да пейте же кофе, пока горячий! Тут стало мне казаться, что все еще можно поправить: так успокоительно действовала певучая московская речь Татьяны Александровны, ее шутливый тон, ее радушное гостеприимство.ВСТРЕЧА В КОМИССИОННОМ МАГАЗИНЕ

Нашел я знакомых, которые достали мне адрес бывшего директора магазина на улице Горького. Оказалось, что он работает директором во Владивостоке. Написал ему. Спрашивал, не помнит ли он фамилию кассира в колбасном отделе. Наверно, мой вопрос показался ему удивительным. Ответа я не дождался. Тогда я узнал адрес бывшего замдиректора. Оказалось, что он переехал в Одессу. Написал и ему о своих злоключениях. Опять нет ответа. Должно быть, за ненормального приняли. Обошел я комиссионные магазины Москвы. Расспрашивал, не встречал ли кто по комиссионным делам шепелявого Бориса. — Как фамилия? — спрашивают. — Фамилию-то как раз и не знаю. — Трудно сказать, — отвечают. — В Москве много Борисов. Выкладывал перед ними на прилавок фотографию с бывшего «вульфертовского» портрета: — Не попадал к вам этот портрет? — Не попадал. — Если поступит к вам на комиссию, не откажите сообщить мне по телефону. Побывал с этой фотографией в Литературном музее. Просил позвонить, если портрет принесут к ним. Встречаю знакомых, советуюсь с ними, как разыскать Бориса. Заглянул к Вульфертам. Татьяна Александровна дома. — Как живете, Татьяна Александровна? — Не спрашивайте! — Что так? — Я все погубила. — Что погубили? — Ваш портрет. — То есть как «мой» портрет погубили? — Да вы слушайте!.. Зашла я как-то в Столешников переулок, в комиссионный. Только вхожу, вдруг вижу — среди публики Борис этот самый! Я как крикну: «Боренька! Боря!» — и прямо к нему. Даже самой неловко. Он обернулся. «Я, — говорю, — Татьяна Александровна Вульферт, из Николо-Песковского. Неужели не помните?» А он смотрит на меня телячьими своими глазами. «Помню, — говорит. — Я у вас рамощьку купил». — «Шут с ней, с этой рамочкой! — говорю. — Вы мне портрет верните. Это портрет нашего предка и не мне принадлежит, а моему брату. (Это я нарочно. А то сказать ему: „Лермонтов“ — не отдаст!) Брат меня, — говорю, — поедом ест каждый день, требует портрет обратно». И слышу тут я от него, что портрет он какому-то художнику отдал и у того он за шкафом валяется. А раму кому-то другому уступил. Я как узнала, что цел портрет, прямо взмолилась: «Продайте его мне!» А он смеется: «Если я вам портрет принесу, вы мне за него миниатюры отдадите?» Я согласилась. «Пускай, — думаю, — миниатюры даром берет». Условились, что он на другой день принесет мне портрет. Записала ему новый адрес… И вот сижу жду его, жду — три недели прошло, а его нет! — А вы фамилию узнали? — торопливо спрашиваю я. — Вот то-то, что нет. — Ах! Как же так? — Да я спросила, а он говорит: «Ведь вам не фамилию мою к брату нести, а портрет! Не волнуйтесь, завтра приду…» Да бросьте вы хмуриться! — уговаривает меня Татьяна Александровна, — Главное, портрет цел. А уж если мне попадется теперь этот Борис, силой заставлю сказать фамилию, к милиционеру сведу. Одного только боюсь: не вздумал бы этот художник расчищать холст. Ведь там под мундиром у Лермонтова будто еще виднеется что-то. Знакомый художник один к нам ходил, все просит, бывало: «Татьяна Александровна, дайте кусочек отколупнуть, посмотреть, что там просвечивает!» — Позвольте… А что же там может просвечивать? — спрашиваю я в испуге. — Да я ему сама говорю: «Душа там, наверно, просвечивает». Уж не знаю, что он там нашел, только ковырять я ему не позволила. — Ничего, — отвечаю я многозначительным тоном. — Отыщем — проверим, в чем дело. Только бы отыскать поскорей! Остальное нетрудно.НИКОЛАЙ ПАЛЫЧ

Время идет — нет портрета. Нет ни портрета, ни Бориса, ни адреса художника, у которого портрет за шкафом. Знакомые интересуются: — Нашли? — Нет еще. — Что-то вы долго ищете! Портрет, наверно, давно уже ушел в другие руки. Кто же станет Лермонтова за шкафом держать! Я объясняю: — Так ведь нынешний владелец не знает, что это Лермонтов. — Ну-у… — тянут разочарованно, — в таком случае, вряд ли найдете. «Ладно, — думаю, — докажу им!» А доказать нечего. Решил я тогда потолковать на эту тему с Пахомовым, с Николай Палычем. Николай Палыч знает редкие книги, старинные картины и вещи и среди московских музейных работников пользуется известностью и авторитетом. «А Николай Палычу вы показывали?», «А что говорит по этому поводу Николай Палыч?» Такие вопросы постоянно слышишь в московских музеях. А уж что касается Лермонтова, то никто лучше Пахомова не знает портретов Лермонтова, рисунков Лермонтова, иллюстраций к произведениям Лермонтова, музейных материалов, связанных с именем Лермонтова. По этой части Николай Палыч осведомлен лучше всех. А тут я еще узнаю, что он работает над книгой «Лермонтов в изобразительном искусстве». «Дай, — думаю, — зайду к нему. Сперва удивлю его новым портретом, а потом посоветуюсь». Сговорился с ним по телефону и пошел к нему вечерком. Пьем с Николай Палычем чай, звякаем ложечками в стаканах, обсуждаем наши лермонтовские дела, обмениваемся соображениями. Наконец показалось мне, что настал подходящий момент. Расстегнув портфель, я переложил заветную фотографию к себе на колени. — Николай Палыч, — обращаюсь я к нему с напускным равнодушием, — какого вы мнения об этом портрете? И с этими словами поднимаю фотографию над стаканом, чтобы Николай Палычу лучше ее разглядеть. Улыбаюсь. Жду, что он скажет. — Минуточку, — произносит Николай Палыч. — Что-то не вижу, родной, без очков на таком расстоянии. Он протягивает руку к письменному столу. — Вы говорите об этом портрете? — и показывает мне фотографию, такую же точно. Я не мигая смотрю, надеясь отыскать в ней хоть небольшое отличие. Нет! Никакой решительно разницы! Так же виднеется серебряный эполет из-под воротника шинели, так же удивленно приподняты брови у Лермонтова, и глаза смотрят так же сосредоточенно и серьезно. Такой же нос, и губы, и волосы. Даже самый размер фотографии точно такой же! Первое мгновение ошарашило меня, как нечаянный выстрел. В следующий миг и портрет, и Борис, и комиссионные магазины, и разговоры в музеях показались мне пресными, никому уже больше не нужными, как вчерашние сны. Молчим. Я прокашлялся. — Любопытно, — говорю. — Совершенно одинаковые! Пахомов положил фотографию на стол и улыбнулся. — М-да! — сказал он коротко. Мы прихлебнули чаю. — Откуда у вас фотография? — помолчав, спрашивает Николай Палыч. — Пушкинский дом. А ваша? — Исторический музей. — Там оригинал? — Нет, фотография. Оригинал был у Вульферта. Все знает! В какое глупое положение я поставил себя! Снова отхлебнули чаю и снова молчим. Наконец я решаюсь заговорить: — Что вы думаете, Николай Палыч, об этом портрете? По-моему, интересный. — Согласен, — отвечает Пахомов. — Весь вопрос только в том, чей портрет! — То есть как «чей»? Понятно, чей: Лермонтова! — Простите, а откуда вы знаете? — Ниоткуда не знаю, — говорю. — Я только делаю выводы из некоторых признаков. Например, офицер этот необыкновенно похож на мать Лермонтова. Вы ведь, наверно, помните, что Краевский, бывший с Лермонтовым в дружеских отношениях, говорил, что более, чем на свои собственные портреты, Лермонтов был похож на портрет своей матери. Помните, Висковатов в своей биографии Лермонтова приводит слова Краевского. «Он походил на мать свою, и если, — говорил Краевский, указывая на ее портрет, — вы к этому лицу приделаете усы, измените прическу да накинете гусарский ментик — так вот вам и Лермонтов…» Поверьте, Николай Палыч, — продолжал я, — что я уже прилаживал усики к лицу матери Лермонтова и ментик пристраивал — и сходство с «вульфертовским» портретом получается просто поразительное. И это сходство можно объяснить, по-моему, только в том случае, если на портрете изображен ее единственный сын — Михаил Юрьевич Лермонтов. — Предположим, — допускает Пахомов. — Затем, — продолжаю я, — очевидно, у Вульферта были какие-то основания считать этот портрет лермонтовским. Не стал бы он держать его у себя да еще жертвовать фотографии в музей, если бы ему самому он казался сомнительным. И, наконец, Лермонтов изображен здесь, очевидно, в форме Гродненского гусарского полка. В пользу этого говорит серебряный эполет на портрете, потому что в остальных полках, в которых пришлось служить Лермонтову — в лейб-гвардии гусарском, в Нижегородском драгунском и в Тенгинском пехотном, — прибор был золотой. — Вы кончили? — спрашивает Пахомов. — Тогда позвольте возразить вам. Прежде всего, я не нахожу, что этот офицер похож на мать Лермонтова. Простите меня, но это аргумент слабоватый. Вам кажется, что похож, мне кажется — не похож, а еще кому-нибудь покажется, что он похож на меня или на вас. Мало ли кому что покажется. Нужны доказательства. А я думаю: «Кажется, он прав. Действительно, это не доказательство». — Вы ссылаетесь на мнение Вульферта, — продолжает Пахомов. — А я вам покажу сейчас портреты, которые их владельцы тоже выдавали за лермонтовские… Вот, полюбуйтесь. И он протягивает мне две фотографии. На одной торчит кретин, узкоплечий, туполобый и равнодушный. На другой — пучеглазый, со щетинистыми усами и головой, втянутой в плечи, с гримасой ужасного отвращения курит длинный чубук. И впрямь, даже оскорбительно подозревать в этих изображениях Лермонтова! И снова я вынужден согласиться: мало ли что Вульферт считал… — Что же касается формы, — продолжает неумолимый Николай Палыч, — по фотографии, конечно, ее определить невозможно, но вспомните, что серебряные эполеты носили во многих полках, не в одном только Гродненском. Лично я остерегся бы делать какие-либо выводы на основании столь шатких соображений. А теперь, родной, скажите по честному… — и Николай Палыч дружески улыбается, — скажите, положа руку на сердце: какой же это Лермонтов? Да возьмите вы его достоверные изображения! Разве есть в них хоть капля сходства с этим портретом? — Есть, конечно. — Ну, в чем же? — недоумевает Пахомов. — Как вы докажете это? Молчу. Доказать нечем.СУЩЕСТВО СПОРА

Вышел в улицу, словно ошпаренный. Неужели же я ошибся? Неужели это не Лермонтов? Не может этого быть! Выходит, напрасно старался. Досада ужасная! А я уже предоставил себе, как Лермонтов, такой, каким он изображен на этом портрете, ранней весной 1838 года приехал на несколько дней в Петербург. Служба в военных поселениях близ Новгорода, где расквартирован Гродненский полк, подходит к концу. Бабушка хлопочет через влиятельных лиц при дворе. Со дня на день можно ожидать перевода обратно в Царское Село, в лейб-гвардии гусарский полк. И, прежде чем навсегда снять мундир гродненского гусара, Лермонтов уступил, наверно, просьбам бабушки и согласился посидеть перед художником. Портрет, судя по фотографии, очень хороший. Очевидно, бабушка пригласила известного живописца. Вот Лермонтов воротился на несколько дней в город, откуда за год перед тем за стихи на смерть Пушкина был сослан в Кавказскую армию. Он возмужал. Путешествие по странам Кавказа, встречи с новыми людьми в казачьих станицах, в приморских городишках, у минеральных источников, скитания по дорогам кавказским исполнили его впечатлений необыкновенных, породили в нем смелые замыслы. Пустое тщеславие и порочную суетность светского общества, где скованы чувства, где глохнут способности, не направленные ни к какой нравственной цели, он стал понимать яснее и глубже. Уже приходила ему мысль описать свои впечатления в романе, обрисовать в нем трагическую судьбу умного и талантливого человека своего времени, героя своего поколения. Разве не можем мы прочесть эти мысли в глазах Лермонтова на «вульфертовском» портрете? Вот, представлял я себе, Лермонтов — такой, каким он изображен на этом портрете, — возвращается под утро домой по Дворцовой набережной, вдоль спящих бледно-желтых, тускло-красных, матово-серых дворцов. Хлопают волны у причалов, покачивается и скрипит плавучий мост у Летнего сада, дремлет будочник с алебардой у своей полосатой будки. Гулко отдаются шаги Лермонтова на пустых набережных. И кажется, город словно растаял в серой предутренней мгле и что-то тревожное таится в его сыром и прохладном рассвете. Уже представлял я себе, что Лермонтов — такой, каким он изображен на этой выцветшей фотографии, в накинутой на плечи шинели, — сидит, откинувшись на спинку кресла, в квартире у бабушки, в доме Венецкой на Фонтанке, и видит в окне узорную решетку набережной, черные, голые еще деревья вокруг сумрачных стен Михайловского замка. Уже чудился мне возле Лермонтова и низкий диван с кучей подушек, и брошенная на диван сабля, и на круглом столе стопка книг и бумаги… Свет из окна падает на лицо Лермонтова, на бобровый седой воротник, на серебряный эполет. И совсем близко, спиной к нам, — художник в кофейного цвета фраке. Перед художником — мольберт, на мольберте — портрет, этот самый… Нет, не могу убедить себя, что это не Лермонтов! Никогда не примирюсь с этой мыслью! Почему мы разошлись с Пахомовым во мнениях об этом портрете? Да потому, очевидно, что по-разному представляем себе самого Лермонтова. Правда, в этом нет ничего удивительного: даже знакомые Лермонтова расходились во мнениях о нем. Те, кто сражался и странствовал с ним рядом, рассказывали, что Лермонтов был предан своим друзьям и в обращении с ними был полон женской деликатности и юношеской горячности. Но многим он казался заносчивым, резким, насмешливым, злым. Они не угадывали в нем великого поэта под офицерским мундиром и мерили его своею малою меркой. Так почему же я должен согласиться с Пахомовым? Разве он представил мне какие-нибудь неопровержимые данные? Разве он доказал, что на портрете изображен кто-то другой? Нисколько! Просто он очень логично опроверг мои доводы, показал их несостоятельность. Он справедливо считает, что на основании фотографии у меня нет пока серьезных данных приписывать это изображение Лермонтову. Но если бы у меня серьезные доказательства были, тогда Пахомову пришлось бы согласиться. Значит, надо отыскать портрет вочто бы то ни стало. Выяснить, кто из нас прав.ВЫСТАВКА В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ

Звонят мне однажды по телефону, приглашают в Литературный музей на открытие лермонтовской выставки. — Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, наш директор, очень просит вас быть. Соберутся писатели, товарищи с кинофабрики, корреспонденты. Потом позвонил Пахомов: — Хорошо, если бы вы завтра зашли. Нам с Михаилом Дмитриевичем Беляевым удалось отыскать для выставки кое-что любопытное: неизвестные рисуночки нашлись, книжечка с автографом Лермонтова. Я пришел, когда уже расходились. В раздевалке было много знакомых. На ступеньках, перед входом в залы, стоял Бонч-Бруевич — с одними прощался, с другими здоровался, благодарил, напоминал, обещал, просил заходить. — Вот хорошо, что пришел! — пробасил он, протягивая мне руку. — Вам надо показать все непременно. — Поздновато, поздновато! — с любезной улыбкой приветствовал меня Пахомов и гостеприимно повел в залы. Несколько опоздавших, закинув голову, рассматривали портреты, картины, скульптуры. — Это потом поглядим, — проговорил Пахомов. — Начнемте лучше отсюда. И повел сразу во второй зал: — Тут недурные вещицы, — говорил он. — Вот занятная акварелька Гау: портрет Монго Столыпина. Отыскалась в фондах Третьяковки. Я переходил от одной вещи к другой. Около нас остановились Бонч-Бруевич и Михаил Дмитриевич Беляев. — Ну как? — спросил Бонч-Бруевич. — Чудная выставка! — отвечал я, поднял глаза и, остолбенев, вдохнул в себя полной грудью: — А-а! Передо мной висел «вульфертовский» портрет в скромной овальной раме. Подлинный, писанный масляными красками. Так же, как и на фотографии, виднелся серебряный эполет из-под бобрового воротника офицерской шинели, и Лермонтов смотрел поверх моей головы задумчиво и печально. — Падайте! — воскликнул Пахомов, жмурясь от дружелюбного смеха и протягивая ко мне обе руки, словно я падал. Я стою молча, чувствуя, как краснею, и в глубоком волнении разглядываю портрет, о котором так долго, так неотступно мечтал. Я растерян. Я почти счастлив. Но какая-то тайная досада омрачает мне радость встречи. К чему были все мои труды, мои ожидания, волнения? Кому и какую пользу принес я? Все даром! — Что ж, сударь мой, не скажете ничего? — спрашивает меня Беляев. — Он онемел от восторга, — с улыбкой отвечает Пахомов. — Дайте, дайте ему рассмотреть хорошенько! — требует Бонч-Бруевич. — Все-таки, можно сказать, из-за него портрет куплен. — Почему из-за меня? — оживляюсь я. — Это потом! — машет рукой Пахомов. — Как купили, я расскажу после. Скажите лучше: каков портрет? — По-моему, превосходный. — Портрет недурной, — соглашается Пахомов. — Только ведь это не Лермонтов, теперь уже окончательно. — Как — не Лермонтов? Кто же? — Да просто себе офицерик какой-то. — Почему вы решили? — Да по мундиру. — А что же с мундиром? — Офицер инженерных войск получается, вот что! Поглядите, дорогой мой: на воротнике сюртука у него кант… красный! А красные выпушки и серебряный прибор были в те времена в инженерных войсках. Тут уж ничего не поделаешь. — Значит? — Значит, ясно: не Лермонтов. — Так зачем же вы его повесили здесь? — Да хоть ради того, чтобы вам показать, услыхать ваше мнение. Хоть и не Лермонтов, а пока пусть себе повисит. Он тут никому не мешает. — А по-моему, Николай Палыч, тут еще все-таки не до конца ясно… Пахомов мотает головой: — Оставьте!..СЕМЕЙСТВО СЛОЕВЫХ

Оказалось, портрет попал в Литературный музей всего лишь за несколько дней до открытия выставки. Пришла в приемную музея старушка, принесла четыре старинные гравюры и скатанный трубочкой холст. Предложила купить. Развернув, предъявила портрет молодого военного, который оценила в сто пятьдесят рублей. Закупочная комиссия приобрела гравюры, а портрет неизвестного офицера решила не покупать. Зашла старушка за ответом. Ей возвращают портрет: — Не подходит. Разложив на столе газету, старушка уже собиралась снова скатать холст в трубочку, но тут как раз в комнату вошел Михаил Дмитриевич Беляев. Увидев в руках старушки портрет, он заявил, что это тот самый, который разыскивает Андроников и фотографию с которого приносил в Литературный музей. Для точности заметил, что Андроников считает портрет лермонтовским, хотя Николай Палыч Пахомов держится на этот счет совершенно иного мнения. Вошедший вслед за ним Николай Палыч стал настаивать, чтобы портрет непременно приобрели. И тогда Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич распорядился купить. После этого портрет был внесен в опись музея под № 13931. Спрашиваю в музее: — Что за старушка? — Слоева Елизавета Харитоновна. — Где живет? — Здесь, в Москве, Тихвинский переулок, одиннадцать. Поехал в Тихвинский переулок. — Слоеву Елизавету Харитоновну можно? — Я Слоева. — Вы продали на днях портрет в Литературный музей? — Я. — Откуда он у вас? — Старший сын дал. — А где ваш старший сын? — В той комнате бреется. — Простите, товарищ Слоев. Где вы достали портрет? — Младший братишка принес. Он сейчас войдет… Коля, расскажи товарищу, откуда взялся портрет. И этот Коля, студент железнодорожного техникума, рассказал мне конец моей многолетней истории: — Ломали сарай дровяной у нас во дворе. Выбросили ломаный шкаф и портрет. Иду по двору, вижу: детишки маленькие веревку к портрету прилаживают, мокрого кота возить собираются. Я говорю: «Не стыдно вам, ребята, с портретом баловаться! Что вы, из себя несознательных хотите изображать?» Забрал у них портрет и положил на подоконник на лестнице. А старший брат шел. «Эдак, — говорит, — от парового отопления покоробятся и холст и краски». Снес я портрет домой, брат починил, где порвано, подреставрировал своими силами, протер маслом и повесил. А потом мама говорит: «Это какой-то хороший портрет. Снесу-ка я его в музей, предложу». — А кому принадлежал шкаф из дровяного сарая? — спрашиваю я. — Художнику Воронову. — Где этот Воронов? — Умер два года назад. А вещи его — портрет, шкаф — сложили в сарай. Концы истории с портретом сошлись. Так я узнал наконец, что все эти годы портрет пролежал в Тихвинском, за шкафом у художника Воронова.ОТВЕТ ИЗ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ