В. П. ЗИНЧЕНКО Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили: К началам органической психологии.

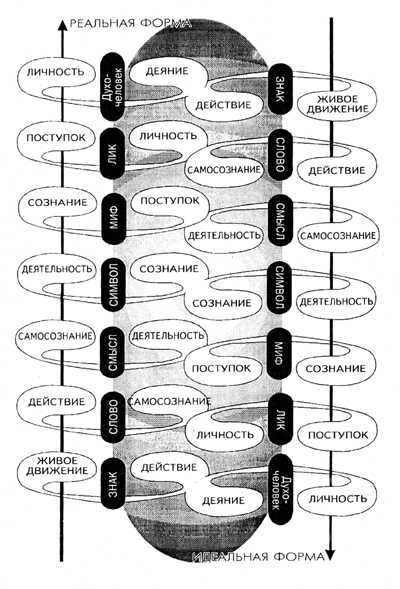

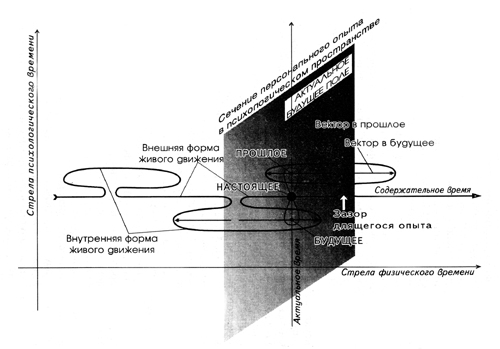

Печатное издание ISBN 5-7301-0297-6Автор рассматривает проблематику психологии, в особенности психологии развития сквозь призму поэтического наследия О. Э. Мандельштама и философского наследия М. К. Мамардашвили. Неклассичность и органичность культурно-исторической психологии и ее дочернего направления — психологической теории деятельности усматривается в объективности порождаемых человеком аффективно-смысловых образований и участии продуктов творчества в создании духовной атмосферы. Подробно изложена гипотеза автора о геноме культурного и духовного развития человека. Визуализирована двойная спираль культурно-генетического кода и представления о хронотопе сознательной и бессознательной жизни. Предназначена для преподавателей психологии, аспирантов и студентов старших курсов факультетов и отделений психологии университетов и педагогических вузов ББК 88я73 Рецензенты: академик РАО Донцов А. И. академик РАО Мунипов В. М. Цифровое издание

ИНСТИТУТ • ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО • Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы готовится и издается при содействии Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках программы «Высшее образование» Редакционный совет: В. И. Бахмин, Я. М. Бергер, Е. Ю. Гениева, Г. Г. Дилигенский, В. Д. Шадриков

В. П. ЗИНЧЕНКО Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили К началам органической психологии

© В. П. Зинченко, 1997 © Н. Ю. Спомиор, компьютерная графика рисунков, 1997 ISBN 5-7301-0297-6 © Издательство “Новая школа”, 1997

Оглавление

К читателю..........................................................................9 Введение............................................................................12 Глава 1. От классической к органической психологии.............18 Глава 2. Пролегомены к поэтической антропологии................40 2.1. "Назад к душе": значение и смысл поэтической антропологии......40 2.2. "Посох мой, моя свобода" (О. Мандельштам)...............58 2.3. "Духовность — это не болезнь" (М. Мамардашвили) ...75 Глава 3. Геном развития человека............................................103 3.1. Проблемы функциональных органов индивида...........103 3.2. О структурном представлении и уровнях анализа деятельности....125 3.3. Внешняя и внутренняя формы действия, переосмысление понятий интериоризации и экстериоризации...........136 3.4. Вертикаль духовного развития.......................................148 3.5. Проблема поступка и свободного действия..................183 3.6. От поступка к личности и Духочеловеку......................205 3.7. Культура как идеальная форма и ее роль в человеческом развитии....226 3.8. Еще раз о внешней и внутренней формах. Проблемы их трансформации и обратимости.............245 Глава 4. Культурно-историческая психология в поисках духовности......264 4.1. Об опыте религиозно-философского исследования духовности.......264 4.2. Медиаторы духовного роста и хронотоп.......................275 4.3. М.К. Мамардашвили открывает Декарта психологам.....................286 4.4. О духовном слое сознания..............................................318 Послесловие..........................................................................326 Литература.............................................................................328Благословляю вас, леса, Долины, нивы, горы, воды, Благословляю я свободу И голубые небеса! И посох мой благославляю, И эту бедную суму, И степь от краю и до краю, И солнца свет, и ночи тьму, И одинокую тропинку, По коей нищий я иду, И в поле каждую былинку, И в небе каждую звезду! А.К. Толстой

Посвящается моим любимым, близким и в счастье и в беде, психологам — жене Наталье Дмитриевне, сестре Татьяне Петровне, сыну Александру, его жене Алле.

К читателю

О названии книги. Почему Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мераба Мамардашвили? Это вечный сюжет о свободе и достоинстве человека. Поэт и философ не только ценили свободу, ее ценят многие, но и умели быть свободными, творить свободу, хотя оба понимали, что сама свобода ничего не производит, кроме еще большей свободы. Они обладали редким талантом свободы, за который им приходилось расплачиваться. Читатель на протяжении всей книги будет встречаться не только с поэзией О. Э. Мандельштама, но и с его прозрениями, идеями, равно как и с идеями М. К. Мамардашвили. Я старался усвоить сам и донести до читателя их уроки свободы. Уверен, что богатейшее наследие обоих мыслителей будет содействовать пока еще медленно идущему процессу обретения свободы психологией. Почему “органическая психология”? У меня были колебания. В первом варианте книга называлась “Начала духовной психологии”, потом “Романтическая психология”. Первое мне показалось преждевременным, второе, учитывая мой возраст, несколько запоздалым. Но мотивы духовности и романтики в книге остались. Я остановился на “органической психологии”, потому что человеку неуютно жить в мертвом мире. Он его оживляет, очеловечивает, вочеловечивает, благославляет... Вспомните или перечитайте два места из “Мастера и Маргариты”. Перед встречей с Воландом и его компанией еще живая, но уже измученная горем Маргарита видит мертвый сон. В нем даже воздух мертвый. (Ср. О. Мандельштам: “И мертвый воздух пьем”.) Расставшись с Воландом, уже мертвая Маргарита попадает в тот же сон, где все ожило. Пора и нам, психологам, оживлять (пока мы живы) свою науку, вспоминать уроки, оставленные нашими предшественниками, вносить вслед за ними в психологию “антропный принцип” ее организации. Они это начали делать задолго до того, как астрономы и физики сформулировали антропный принцип организации Вселенной. Еще раньше это делали (и сделали) поэты: Не то, что мните вы, природа! Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык... (Ф. Тютчев) И о том же недавно открытый в России И.А. Аргутинский-Долгорукий: Из всех имен твоих, Природа, Одно лишь истинно — свобода! Философу К. А. Кедрову принадлежит удивительная лингвистическая находка: “По-этический Космос”. А мы по-прежнему тщимся найти “живую воду”, “философский камень”, построить остроумные гипотезы о происхождении органических, психологических, сознательных форм жизни из неорганической материи, создаем себе тупики и завалы. Перефразируя известную мысль, можно сказать, что не только в онтологии, но и в гносеологии противопоставление объективного и субъективного является грубой ошибкой. Возможно, философы со мной не согласятся, возможно, они будут правы. Но такое противопоставление слишком дорого обходилось и обходится психологии. Сказанное не означает, что я собираюсь обсуждать или решать психофизическую проблему, искать, например, нейроны сознания или нейрон, отвечающий за слово “мама” (это слово и образ надо хранить в своей душе, а не искать в чужих нейронах). Здесь я уступаю дорогу очередному поколению оптимистов или храбрецов. Я еще раз пройду по пути, намеченному культурно-исторической психологией и ее дочерним ответвлением — психологической теорией деятельности. Этот путь далеко еще не пройден, да и осмысление сделанного Л. С. Выготским, его предшественниками, современниками, последователями (о них речь пойдет в книге) продолжается. На этом пути я попытаюсь обсудить аргументы (в том числе и лучше понять сам) в пользу трактовки объективности субъективного и субъективности объективного. И объективное, и субъективное — это живые формы, которые в исследовательских целях вовсе не обязательно умерщвлять и анатомировать. Отсюда и название “органическая психология”. Живое должно сохраняться живым. Словосочетание “К началам ...” нарочито двусмысленно. Это действительно возврат к началам органической психологии, которые были незамечены, непоняты, забыты или вытеснены унылой и жесткой идеологией. Одновременно с этим “К началам...” следует воспринимать как приглашение, призыв к возможным единомышленникам развивать органическую психологию, создавать ее Начала, а затем и Основы. Можно прочесть “К началам...” и как некокетливое признание автора в скромности его притязаний. Завершу это обращение вполне естественным чувством признательности организациям и лицам, на протяжении последних лет поддерживавших мою работу, которая в конце концов привела к написанию этой книги. К ним относятся Институт “Открытое Общество”, Международный и Российский фонды фундаментальных исследований (грант № 96-06 80262), Российская академия образования, поддержавшая программу исследований “Геном духовного развития”, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, давший в 1984 г. приют гуманитарию. Надеюсь, что понимание текста будет облегчено серией приведенных иллюстраций. Автор признателен М. С. Белоховской, Н. Д. Гордеевой, В. М. Гордон, Б. Г. Мещерякову, Е. Б. Моргунову, В. М. Мунипову, А. И. Назарову, В. Л. Рабиновичу, Н. Ю. Спомиору, Б. Д. Эльконину за обсуждение и помощь в визуализации ключевых положений, относящихся к проблемам развития, а также редактору книги В. И. Михалевской.ВВЕДЕНИЕ

"Наука не может дать ответа на все вопросы, которыми она занимается, а мировоззрение может дать ответы на все вопросы, которыми оно не занимается. И, конечно, в этом смысле термин "научное мировоззрение" есть чистейший вздор". (А Пятигорский)

Проблема духовного развития, конечно, не чисто академическая и тем более не ситуативная — она вечная и всегда актуальная для индивида и социума в какой бы ситуации они не пребывали: в благополучной, стабильной, в ситуации стагнации или в ситуации шока. Возможно, проблема духовности в шоковой ситуации ощущается и переживается острее. Важно, чтобы в любой ситуации поиск духовности и ее обсуждение не сводилось к разговорам о духовности, от которых мы уже стали задыхаться и которые трудно воспринимать без раздражения. К категории “разговоров о духовности” может быть отнесен и настоящий текст. В свое оправдание могу лишь сказать, что я пытался представить своего рода “материю” духовности, понять ее как практическую и культурную деятельность. Насколько это удалось, судить не мне. Образование в любой ситуации связано с образом человека. К этой этимологической связи нужно относиться в высшей степени осторожно, особенно когда речь идет о будущем человека. Банальный, но, к несчастью, трагический ход мысли состоит в конструировании образа “человека будущего” или “нового человека”. Подобный тип футурологии должен расцениваться как вмешательство в личную жизнь человека будущего, да и подрастающего поколения, которое пытаются образовывать по футурологическим образцам. Программы такой работы не должны рассматриваться в приличном научном сообществе. Как не рассматриваются проекты создания вечного двигателя. Каким быть человеку — это дело его собственного выбора, а не социальной, психолого-педагогической алхимии. Науки о человеке, его развитии, образовании, просвещении нужно решительно отделить от идеологии. Максимум, на что могут претендовать науки о человеке, в их числе и психология, это на исследование путей развития и на демонстрацию пространства выбора, его цены для Человека развивающегося. Развитие — это судьба человека. Представление о развитии и его путях не может навредить человеку, а может быть, и поможет ему стать самим собой. Внутренняя интенция автора состоит в том, чтобы выйти за пределы зоны ближайшего развития как культурно-исторической психологии, так и психологической теории деятельности, конечно, максимально сохраняя все ценное, что в них накоплено. Здесь мне не всегда удается дифференцировать онтологию психологической реальности и ее гносеологию. Это задача дальнейшего исследования. Под онтологией я, к сожалению, вынужден понимать не только психологическую реальность как таковую, но и социальную реальность, в которой формировались и развивались обе эти теории. Эту реальность очень мягко и интеллигентно определил А. М. Пятигорский как “не сезон для мысли”. Но мысли возникали и в это время, к тому же они действительно были несезонными. Тем внимательнее и бережнее к ним нужно относиться. Русское ухо в словах “зона”, “сезон” улавливает общее звучание и, соответственно, близкий смысл, связанный с границами, с ограничением во времени развития, с сензитивным периодом, с особой восприимчивостью к тем или иным явлениям, воздействиям, взаимодействиям и т. п. Это давняя и плодотворная идея, связанная с именами М. Мак-Миллан, М. Монтессори, О. Декроли, до сего времени развивается в педагогике и психологии. Но в русском языке слово “зона” имеет и другой — пространственный, географический — смысл. Оно эквивалентно “лагерю”, “ГУЛАГу”, за пределы которого мы медленно и, хотелось бы надеяться, бесповоротно выходим. Книга посвящена зоне ближайшего и более отдаленного развития культурно-исторической психологии и психологической теории деятельности, точнее, тех вариантов этих теорий, которые развивались в российской психологии. Вместе с тем здесь представлен и другой сюжет, как это ни странно, возникший в распадающейся империи, в ситуации стагнации, дикого капитализма, который почему-то именуется “рыночной экономикой”. Этот сюжет, связанный с замечательной идеей Л. С. Выготского о “зоне ближайшего развития ребенка”, трансформируется в идею о перспективе бесконечного развития человека. Последнюю идею, конечно, можно трактовать как очередную постсоветскую утопию или как девичьи грезы. Но в любом случае возникновение этого сюжета иллюстрирует сомнительность марксистской формулы — “Бытие определяет сознание”. Сознание тем и замечательно, что оно доступными ему средствами всегда ищет выход из бытия, а в данном случае из советского быта, который всеми средствами старался загнать его в угол или уничтожить. Побочным продуктом дальнейшего изложения может оказаться также, если и не решение, то обсуждение классической проблемы свободы и необходимости или свободы воли и детерминизма. Опыт зарубежной и отечественной психологии подтверждает, что без категории развития, без проблемы развития в психологии нечего делать. В этой области все понятое уже проговорено, многое определено, а непонятое оговорено. Есть линейные, поступательные, стадийные, спиральные, синхронные, гетерохронные представления о развитии. Обсуждены и обсуждаются далее основные факторы развития: наследственность и среда, дополненные возможностями спонтанного возникновения новообразований и даже мистических озарений. Установлено соотношение между обучением и развитием. Сформулированы принципы развивающего обучения, или формирующего развития. Указана роль общения, диалога, совместной коллективно-распределенной деятельности в обучении и развитии. Все это выполнено на различном возрастном (от младенчества до старости) материале: предметно-образовательном (знания, умения, навыки), психолого-функциональном (восприятие, память, мышление, мотивы, потребности, эмоции, воля, личность и т. д.), психолого-деятельностном (коммуникативная, игровая, учебная, трудовая и т. д.). Этот перечень явно неполон. Его можно продолжать и далее, говорить о том, что что-то известно более, а что-то — менее детально. Можно было бы попытаться представить в целостном виде теории психического развития Л. С. Выготского и его школы, Ж. Пиаже и его школы. По поводу исследований Ж. Пиаже написаны десятки книг, по поводу исследований Л. С. Выготского — существенно меньше. Однако все это не уменьшает числа исследований, посвященных развитию, как и не уменьшает претензий со стороны культуры в адрес ученых, занятых этой проблемой. Это если и не вдохновляет меня, то оправдывает мою попытку взглянуть на эту проблему сквозь призму поэтического наследия О. Э. Мандельштама и философского наследия М. К. Мамардашвили. К этому меня побуждают два обстоятельства. Первое. Я более чем высоко ценю культурно-историческую теорию развития психики и сознания Л. С. Выготского. Об этом я писал неоднократно. Но мне кажется, что настала пора думать не только о месте культуры в психологии (хотя об этом мы думаем все еще недостаточно), но и месте психологии в культуре. Здесь образцом является психоанализ. Как бы его ни оценивать, место психоанализа в культуре бесспорно. Без него мы имели бы другую культуру. Это же должно было бы относиться и к проблематике развития. Но пока это не так. Конечно, теории Л. С. Выготского и Ж. Пиаже уже заняли свое место в культуре. Они смогли “и в просвещении стать с веком наравне”, и позиции их упрочиваются. Но мне кажется, что их действительный потенциал все еще недостаточно раскрыт и заслуживает большего. Многие психологи мира это понимают, немало делают для раскрытия и популяризации этого потенциала. Хочу попытаться внести в это дело и свою посильную лепту. Второе обстоятельство, возможно, звучит более лично и имеет большее отношение к отечественной психологии. В ней изучалось развитие действительно важных процессов, функций, свойств, деятельностей, появление новообразований в деятельности и т. д. Но все это не складывается в целостную картину, своего рода гештальт. Мне кажется, что причиной этого является исчезновение из психологического лексикона старого доброго слова “человек”. Это слово заменено синкретом “советский человек”, что явно не одно и то же. Последний обозначает не человека, а функцию, социальную роль. Не спасают и словосочетания “новый человек”, “человек будущего”. Если “советский человек” рассматривался как уже нечто ставшее, готовое, то “новый человек” рассматривался как задача, цель агрессивных усилий идеологии, науки, искусства, которые должны быть приложены для его воспитания и формирования. Мало обращалось внимания на то, что эти понятия являются в принципе антигенетичными. Вкладываемое в них содержание в принципе лишено собственных, внутренних сил и источников развития и саморазвития. Здесь наблюдается сходная картина со строительством “нового общества”. И новое общество, и новый человек — это чистая доска для строителей. Необходимость строительства нового общества обосновывала специальная наука “научный коммунизм”, а строительство нового человека — педагогика (“система”) коммунистического воспитания. Уверен, что многие руководствовались при этом добрыми побуждениями. Но как писал О. Мандельштам: “Мало одной готовности, мало доброго желания, чтобы начать историю. Ее вообще немыслимо начать. Не хватает преемственности, единства. Единства не создать, не выдумать, ему не научиться. Где нет его, там в лучшем случае “прогресс”, а не история...” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 152). Н. Я. Мандельштам передает семейную легенду. Когда маленький Ося услышал слово “прогресс”, он заплакал. Мы забыли и слово “дитя”. Слово “ребенок” употребляется чаще, но мы его тоже заменяем функциями: “младенец”, “преддошкольник”, “дошкольник”, “школьник”. Тем не менее именно при изучении младенчества и детства были получены выдающиеся результаты в области психологии развития (А. В. Запорожец, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин и др.). Но и в этих исследованиях утрачивался или оставался в подтексте объект исследования — сам человек, его настоящее, прошлое, его перспектива, т. е. точка приложения усилий в области исследований развития. Понятия “индивид”, “индивидуальность”, “субъект” имеют другой смысловой оттенок, возможно, даже более “онаученный”, но к ним едва ли приложимо все богатство знаний, накопленных в науке о развитии, да и в качестве перспективы исследований развития эти понятия, на мой взгляд, мало пригодны. В них тоже на первый план выступает функция, например, субъект исследования, субъект деятельности. Конкурировать с понятием “человек” могло бы понятие “личность”. Мне второе понятие кажется менее адекватным по двум причинам. Во-первых, понятие “личность” весьма невразумительно истолковывается в нашей литературе. Д. Б. Эльконин как-то сказал, что, просмотрев около двадцати определений личности в нашей литературе, он пришел к заключению, что он не личность. Во-вторых, широко распространен взгляд, что личностью не рождаются, личностью надо выделаться. Теория (и практика) развития должна ответить на вопрос, а как это “выделывание” в личность происходит. (Или, может быть, личностью все же рождаются? Такая точка зрения тоже существует.) Т. е. проблема формирования, становления личности — это часть, конечно, важнейшая, но все же лишь часть более широкой проблемы развития человека. По поводу сказанного можно возразить, что точно так же как Homo sovieticus — это функция, такая же функциональность проглядывает в других определениях-характеристиках человека: Homo sapiens, Homo faber, Homo habilis, Homo politicus и т. д. Это верно, но, во-первых, это не или — или, а и — и, во-вторых, каждый, по крайней мере интуитивно, понимает, что любая из этих характеристик — это аванс, призыв, цель, мечта. Только все вместе они характеризуют человека, хотя некоторые из них, на мой взгляд, не вполне оправданно использовались для обозначения определенных этапов эволюции человека. М. К. Мамардашвили и я как-то писали, что как бы далеко мы не заходили вглубь истории человечества, нигде не найдем человека без труда, сознания и языка. А если найдем, то это будет не человек. Двигаясь же в обратном направлении времени, к современности, мы встречаем поучительные сюрпризы “искусственного интеллекта” — без устали производящие, играющие и говорящие машины. М. Булгаков оказался мудрым провидцем, предупредив нас, что уметь говорить — это еще не значит быть человеком.

ГЛАВА 1 ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ К ОРГАНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ Не так уж много событий, происходивших в психологии XX века, будут волновать ученых в веке XXI. К числу таких событий с минимальным риском ошибиться можно отнести теории Л. С. Выготского, Н. А. Бернштейна и Ж. Пиаже, столетие которых в 1996 году отмечал психологический мир. Когда Выготский формулировал тезис о зоне ближайшего развития, то едва ли предполагал (хотя, кто знает?), что его собственные представления о развитии выйдут далеко за пределы “зоны”, о которой он размышлял и в которой ему выпало жить... Для психологической науки представления Выготского о развитии — это не прошлое, а все еще недостаточно понятное и освоенное настоящее. Говоря словами Выготского, — это для психологии “актуальное будущее поле”. Моя внутренняя задача, которая занимает меня последние годы, состоит в продолжении работы по пониманию идей Выготского. Я иду вслед за моими учителями П. Я. Гальпериным, А. В. Запорожцем, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия, Д. Б. Элькониным — учениками, соратниками, последователями Выготского, которые как бы далеко от него не уходили, все равно возвращались к нему. Естественно, что ответственность за свое понимание несу я сам, а не они. О том, как я решил внешнюю задачу — написание книга, судить не мне. Д. Б. Эльконин первый обратил внимание на то, что Выготский создал основы совершенно новой неклассической психологии. Он усматривал ее истоки в “Психологии искусства” Выготского. Именно эта идея Эльконина заставила меня задуматься о том, как одним словом выразить “неклассичность” (которая сама по себе давно перестала быть комплиментом) культурно-исторической психологии Выготского. Речь идет не о переименовании этого привычного и устоявшегося названия. С языком не поспоришь, да у меня и нет такой претензии. Но поиск нового названия может оказаться эвристически полезным для понимания культурно-исторической психологии в целом и для выделения того специфического ядра, которое отличает это направление от классической психологии. Не знаю, насколько удачно (об этом судить читателю) я выбрал название “органическая психология”. Возможно, кого-то из читателей оно привлечет, кого-то отпугнет своей нестрогостью, даже нелогичностью. Классическому должно противостоять неклассическое, органическому — неорганическое. Но у меня язык не повернулся назвать классическую психологию неорганической. Своя прелесть и своя органика в ней, конечно, имеются. Культурно-историческая психология действительно органична культуре и цивилизации, культурной антропологии, образованию, психологии искусства и искусству, психологии развития, детской и возрастной психологии, психологической педагогике, физиологии активности (психологической физиологии), нейропсихологии, психолингвистике и нейролингвистике, психоанализу, патопсихологии, психотерапии, дефектологии, социальной психологии, инженерной психологии и эргономике и т. д. Даже самонадеянная на первых порах когнитивная психология в последние годы обращается к трудам Выготского и Пиаже. Пожалуй, лишь гуманистическая психология продолжает не замечать культурно-историческую, хотя проблематика свободного действия, о которой речь впереди, непосредственно связана с проблематикой личностного роста человека. Во всех перечисленных и неперечисленных областях психологии и смежных наук используются достижения Выготского, что само по себе беспрецедентно. Не лишен смысла вопрос о том, органично ли вписывается культурно-историческая психология в эти направления или, наоборот, многие из них органично вписываются в имеющую семидесятилетний стаж культурно-историческую психологию? Последняя сегодня начинает занимать место классической общей психологии, хотя несомненно таковой не является, на что обратил внимание проницательный Д. Б. Эльконин. Это внешнее оправдание введения понятия “органическая психология”. К этому оправданию может быть добавлена ссылка на труды Н. О. Лосского, который рассматривал мир как органическое целое и развивал идеи целостного органического миропонимания, противопоставляя его атомистическому, механистическому миропониманию. Лосский приводит хороший пример В. С. Соловьева о том, что целое (линия) способно быть основанием бесконечной множественности (точек), но неспособно возникать из нее (Лосский Н. О., 1991, с. 341). Внутреннее и содержательное оправдание этого понятия представляет проблему и для меня. Новизна неклассической психологии, согласно Эльконину, состоит в том, что первичные формы аффективно-смысловых образований человеческого сознания существуют объективно вне каждого отдельного человека в виде произведений искусства или в каких-либо других материальных творениях людей. Он подчеркивал, что эти формы существуют раньше, чем индивидуальные или субъективные аффективно-смысловые образования (Эльконин Д. Б., 1989, с. 477, 478; см. также: Эльконин Б. Д., 1996). Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Б. Д. Эльконин называют эти объективные аффективно-смысловые образования, существующие до и вне развивающегося индивида, идеальной формой, которая усваивается и субъективируется в процессе индивидуального развития, т. е. становится реальной формой психики и сознания индивида. В первом приближении процесс развития в культурно-исторической психологии можно охарактеризовать как драму, разыгрывающуюся по поводу соотношения реальной и идеальной форм, их трансформации и взаимопереходов одной в другую. Актером, а порой, и драматургом является субъект развития. Сцена — его жизнь в мире, или мир его жизни. Идеальную форму можно определить как культуру, которую субъект застает при своем рождении. Он либо входит в нее (или она входит в него), либо остается вне ее. Не буду говорить о вандализме, т. е. о прямом разрушении культуры, примеров которого в истории человечества слишком много (большевики вовсе не пионеры в этом деле — только нельзя забывать, что руководил ими, по словам И. Бунина, “планетарный злодей”). Культура весьма чувствительна и неучастие в ней даже отдельного индивида тоже есть форма ее разрушения. Культура — это не просто среда, растящая и питающая личность. Здесь нет автоматизма. Культура это и не движущая сила, не детерминанта развития. Здесь нет (во всяком случае не должно быть) насилия, нередко встречающегося, например, в образовании. Иначе это не культура, а культ насилия. Иное дело, что культура, как заметил М. К. Мамардашвили, это усилие человека быть человеком. Если воспользоваться образом О. Мандельштама, культура — это приглашающая сила, не столько оболочка, сколько вызов, а субъект для нее есть вероятность, желаемость и ожидаемость. Она захватывает человека, но может и оттолкнуть. Субъект волен принять или отвергнуть приглашение, вызов. Вызов состоит в том, что между идеальной и реальной формами есть разность потенциалов. Если субъект принимает вызов, то может случиться акт, событие развития. При этом акте субъект овладевает идеальной формой, присваивает ее себе или превосходит ее. Она становится его собственной субъективной реальной формой. Последняя, в свою очередь, может и должна быть способной к порождению новых форм (в пределе памятников человеческого духа), которые входят в “тело” идеальной формы. Иначе прекратится развитие культуры. Пока остановимся на этом. Объективация аффективно-смысловых образований в “теле” идеальной формы — это, конечно, новый ход по сравнению с классической психологией, для которой объективность эквивалентна материальности. Однако при всей “неклассичности” этого хода не очевидно, что с его помощью устраняется вполне классическая для психологии (и философии) проблема превращения объективного (пусть трижды идеального) в субъективное (пусть трижды реальное). Едва ли следует специально аргументировать, что эта проблема не имеет (и, видимо, не может иметь) решения “классическими” средствами (Зинченко В. П., Мамардашвили М. К., 1977; Мамардашвили М. К., 1984). Значит, признавая тезис Д. Б. Эльконина о неклассичности психологии Выготского, следует продолжить начатую им работу понимания. Она должна состоять в снятии противопоставления объективного и субъективного не только в гносеологии, но и в онтологии человеческой жизни. Попробуем пойти по этому пути. Первый шаг должен состоять в том, чтобы понять, насколько объективна идеальная форма существования аффективно-смысловых образований. Утрачивает ли она, будучи порождением — творением индивида, свою субъективную природу? Обратимся вслед за Выготским к искусству и приведем высказывание его современника В. В. Кандинского: “Истинное произведение возникает таинственным, загадочным, мистическим образом “из художника”. Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным, духовно дышащим субъектом, ведущим также и материально реальную жизнь; оно становится существом. Итак, оно не есть безразлично и случайно возникшее явление, пребывающее безразлично в духовной жизни: оно, как каждое существо, обладает дальнейшими созидательными активными силами. Оно живет, действует и участвует в созидании духовной атмосферы” (Кандинский В. В., 1992, с. 99). Для такого участия произведения искусства должны обладать энергийностью, в наличии которой не сомневался Вяч. Иванов: “Энергия, имя которой — Искусство, является нам или собранной и кристаллизованной в устойчивых и готовых формах своей объективации, которые мы эстетически воспринимаем, как бы расплавляя и сызнова воссоздавая их в нашем сознании, — или же текучей и развивающейся перед нами и впервые объективирующейся в нашем восприятии. Полюс статики в искусстве представлен зодчеством, динамики — музыкой” (Иванов Вяч., 1974, с. 92). Далее Иванов замечает, что есть статика в музыке и в пластике — динамика. Трудно удержаться, чтобы не привести потрясающего описания — свидетельства Иванова о живости произведения искусства: “Сикстинская Мадонна идет. Складки ее одежд выдают ритм ее шагов. Мы сопутствуем ей в облаках. Сфера, ее окружающая, — скопление действующих жизней: весь воздух переполнен ангельскими обличьями. Все живет и несет ее; пред нами — гармония небесных сил, и в ней, как движущаяся мелодия, — она сама; а на руках ее — Младенец, с устремленным в мир взором, исполненным воли и гениальной решимости, — Младенец, которого она сама отдает миру, или, скорее, который сам влечет в мир ее, свою плоть, и с нею стремит за собой всю сферу, где она блуждает” (там же). Можно не сомневаться в том, что автор “Психологии искусства” это не только знал, но и чувствовал. (Выготский в 1916—1917 гг. публиковал рецензии на книгу Вяч. Иванова “Борозды и межи”, на книги А. Белого, Д. Мережковского.) Подобными идеями был пропитан воздух серебряного века российской культуры (Давыдов В. В., Зинченко В. П., 1986; Зинченко В. П., 1993, № 4). Полезно попытаться отнестись к словам Кандинского и Иванова не как к художественным метафорам, а как к реальности, вспомнив свой опыт восприятия и общения с искусством, в частности с книгой. Б. Пастернак в те же годы называл книгу “куском дымящейся совести”, “живым существом”. Теперь спустимся с высот искусства на землю и прислушаемся к языку. Утварь (не путать с ширпотребом) — это ведь тоже живое, тварное, поскольку в нее вложены труд и душа ее творца-создателя. Дополнительный аспект раскрывается в понятии органопроекции. П. А. Флоренский заимствовал термин “органопроекция” у Э. Каппа, который предложил его в 1877 г. в книге “Философия техники”: “Суть мысли Каппа уподобить искусственные произведения техники естественно выросшим орудиям. Техника есть сколок с живого тела или, точнее, с жизненного тело-образующего начала; живое тело... есть первообраз всякой техники” (см.: Флоренский П. А., 1992, т. 28, с. 153). Флоренский анализировал с этой точки зрения огромное число орудий труда. Он не ограничился установлением внешнего и очевидного сходства, а рассматривал наши органы и наши орудия в их возникновении: “Глаз, например, есть изнутри ничто иное, как влечение к свету; но это самое влечение, в другом порядке, однако, внешнем, как и самый орган, создает камеру-обскуру, телескоп и микроскоп... И, следовательно, камера-обскура может рассматриваться как символ того внутреннего движения жизни, которое мы имеем при себе, в непрестанном органическом усилии осуществления, как глаз” (там же, с. 171). Впоследствии работы Каппа и Флоренского были забыты. Слабое подобие этих идей можно найти в модной некоторое время тому назад бионике. Особо однако подчеркнем, что П. А. Флоренский, развивая идеи органопроекции, показывал на множестве примеров, что орудия труда созданы по образу и подобию человека, как его телесного, так и духовного организма. Наконец, “живость” орудий усиливается тем, что человек называет их живым словом, дает им имя. Другими словами, орудия имеют не только назначение, но и значение. Выготский в работе “Орудие и знак” отошел от резкого противопоставления орудия и знака, что было характерно для первых этапов развития его взглядов. Он специально обращал внимание на внутреннее сплетение знака и орудия, которое находит материальное символическое выражение в самом начале развития человеческого труда (Выготский Л. С., 1984, т. 6, с. 84). Психологический анализ знаково-символических и собственно орудийных функций первобытной палки для копания, приводимый Выготским, весьма поучителен сегодня для понимания (и проектирования) деятельности человека с компьютерной техникой. Значит аффективно-смысловые, равно как и знаково-символические образования, — идеальная форма, — взятые на полюсе культуры в связке “культура – индивид”, столь же объективны, сколь и субъективны (субъектны, личностны) не только по своему происхождению, но и по способу своего существования и действия, а не только воздействия. Они полноправные участники духовного и материального производства, питают его идеями и энергией. Конечно, для того чтобы понять и принять это, нужно иначе посмотреть на то, что есть живое, жизнь и отказаться от столь же бесспорного, сколь и бессмысленного определения жизни как “способа существования белковых тел”. В советской науке странным образом не замечалась удивительно точная характеристика (не определение) жизни, данная современником Выготского А. А. Ухтомским, который, как и Н. А. Бернштейн, развивал неклассическую физиологию — физиологию активности, нередко называемую психологической физиологией: “Жизнь — асимметрия с постоянным колебанием на острие меча, удерживающаяся более или менее в равновесии лишь при устремлении, при постоянном движении. Энергический химический агент ставит живое существо перед дилеммою: если задержаться на накоплении этого вещества, то — смерть, а если тотчас использовать его активно, то — вовлечение энергии в круговорот жизни, строительство, синтез, сама жизнь” (Ухтомский А. А., 1978, с. 235). Чтобы убедиться в емкости этой характеристики, можно заменить в ней “химический агент” на информацию или — лучше — на знания, опыт, а живое вещество — на живое существо. Тогда мы получим характеристику жизни как асимметрию (а не гомеостаз), с постоянным колебанием на острие меча между мыслью и действием, сознанием и деятельностью, опытом и его использованием, аффектом и интеллектом и т. д. На этом же острие меча странным сюрреалистическим образом пока еще балансируют два других — меч железный и меч духовный. Опыт показывает, что выковать последний значительно труднее... Произведения искусства (не все!) также объемлются этим определением. В них есть энергия, устремление, постоянное движение, строительство, синтез, сама жизнь. Есть и асимметрия между динамикой и статикой, между вечным и временным, между добром и злом, между жизнью и смертью... Приходится констатировать, что в деле превращения неживой материи в живую искусство и культура намного (если не навсегда) опередили науку, которая все еще пытается синтезировать живое вещество. Обратимся к полюсу индивида. Столь ли уж субъективны аффективно-смысловые образования на этом полюсе? Ухтомский говорил, что субъективное не менее объективно, чем так называемое объективное. Это не случайная фраза, так как его волновала анатомия и физиология человеческого Духа. Например, он писал, что “с самого начала формирующийся образ предмета есть некоторый проект реальности, и именно эвристический проект реальности, подвергающийся затем многократной проверке и перестраиванию на основании практического слияния с реальностью” (Ухтомский А. А., 1978, с. 274). Приглашаю читателя вникнуть в то, как Выготский объясняет возникновение эвристического проекта реальности: “Именно включение символических операций делает возможным возникновение совершенно нового по составу психологического поля, не опирающегося на наличное в настоящем, но набрасывающего эскиз будущего и таким образом создающего свободное действие, независимое от непосредственной ситуации” (Выготский Л. С., 1984, т. 6, с. 50). Примерно в те же годы М. М. Бахтин характеризовал мир действия как мир внутреннего предвосхищенного будущего. Напомню, что лишь несколько десятилетий спустя, в психологии и физиологии появились понятия “образа потребного будущего”, “акцептора результатов действия”, “оперативного образа”, “образа-регулятора действия”, “плана поведения”, “образа-манипулятора“, “сенсорного эталона”, “перцептивной модели”, “образно-концептуальной модели”, “перцептивной гипотезы”, близкие по смыслу к понятиям “эвристический проект реальности”, “эскиз будущего”. Для того чтобы проект мог быть реализован или перцептивная гипотеза могла быть верифицирована, образ должен быть объектирован, то есть находиться там, где находится реальность, оригинал. А. А. Ухтомский объективировал субъективное, психическое в “теле” функциональных органов индивида, которые столь же реальны, как морфологически сложившиеся образования. Он определял функциональный орган как “всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение” (Ухтомский А. А., 1978, с. 95), или как распределение активностей в пространстве и времени (хронотоп). Он уподоблял его динамическому подвижному деятелю. Ухтомский к числу функциональных органов относил не только парабиоз, доминанту, но и психологическое воспоминание, желание, интегральный образ мира. Он подчеркивал, что это — новообразования, возникающие во взаимодействии со средой, в активности индивида, который сам деятельно идет навстречу среде. В соответствии с определением органа образ должен обладать силами. Это кажется странным, непривычным. Действительно, о каких силах может идти речь, когда образ — это отражение объективного мира? О правдоподобности подобных банальностей стоит задуматься и вспомнить давние представления об “эйдетической энергии”, т. е. об энергии образа, развивавшиеся, например, А. Ф. Лосевым. Подобное пояснение излишне по отношению к другим видам функциональных органов: живое движение (Н. А. Бернштейн), аффект (А. В. Запорожец), энергетика которых очевидна. Любопытно отметить, что А. А. Ухтомский, аргументируя положение о реальности функциональных органов, в числе прочих ссылался и на работы З. Фрейда. При всей натуралистичности трактовки сознания и бессознательного З. Фрейдом, несомненная его заслуга состоит в признании их объективности. Он уподоблял работу психоаналитика работе хирургического скальпеля, оперирующего подсознание. Вполне возможно, что на А. А. Ухтомского оказали влияние труды П. А. Флоренского, который определял разум как орган человека: “Что бы мы не думали о человеческом разуме, но для нас загодя есть возможность утверждать, что он — орган человека, его живая деятельность, его реальная сила, логос" (Флоренский П. А, 1990, т. 1, с. 73). Далее Флоренский пишет о причастности разума бытию и бытия разумности: “А если — так, то акт познания есть акт не только гносеологический, но и онтологический, не только идеальный, но и реальный” (там же). Понятие функциональных органов — новообразований индивида — затем широко использовали и развивали Н. А. Бернштейн, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия. Они наделяли их телесными свойствами и качествами, например, биодинамической, чувственной, аффективной тканью, исследовали их развитие, инволюцию, реактивность, чувствительность и т. п. Функциональные органы, психологические функциональные системы следует рассматривать как материал (материю), из которого в конце концов конституируется духовный организм. Они действительно могут рассматриваться как анатомия и физиология духа. Более того, система разнообразных связей внутри органа и между органами представляет собой кровеносную систему, которая можетзакупориваться (склеротизироваться), вызывать ступор, шок (Гордеева Н. Д., 1995). (Замечу, что понятие “органическая психология” может рассматриваться и как производное от понятия “функциональный орган”. Это еще один, правда, тоже внешний аргумент, подчеркивающий органичность культурно-исторической психологии. Аналогом понятия “функциональный орган” в теории Выготского является понятие “психологическая функциональная система”.) Можно предположить, что для Ухтомского понятие “функционального органа” было единицей анализа духовного организма, познание анатомии которого было главнейшей целью его жизни. Равным образом, для Выготского понятие “психологическая функциональная система”, эквивалентное понятию способности, было единицей анализа “душевного организма, обладающего деятельностями” (Выготский Л. С., 1982, т. 1, с. 157). Вернемся к идеальной и реальной формам. Приведенные выше размышления дают основания для того, чтобы не проводить границу между ними по линии объективное – субъективное, внешнее – внутреннее, тело – душа. Обе формы объективны и субъективны, хотя, видимо, в разной степени, что дает возможность корректно ставить вопрос о переходе одной формы в другую, об органичности их взаимодействия. В этом Д. Б. Эльконин видел неклассичность подхода Выготского, которому удалось таким образом обойти, снять, преодолеть не имеющую решения психофизическую проблему. Идеальная и реальная формы — это живые формы. Наличие у них общих свойств делает их потенциально и актуально совместимыми. Поэтому, если “неклассичность” подхода Выготского характеризовать не отрицанием, а позитивным термином, то для этого ближе всего подходит выбранный мною термин “органическая психология”. Замечу, что А. Р. Лурия называл иногда психологию Выготского романтической. Однако это верно лишь отчасти. Выготский, несомненно, был романтиком в период создания “Психологии искусства” и в конце жизни, когда писал “Мысль и слово” — заключительную главу к книге “Мышление и речь”. Достойно удивления и восхищения, что органическая психология создавалась в неорганичной для развития науки среде. При всей совместимости реальной и идеальной форм переход одной в другую не может совершаться автоматически. Проблема перехода остается. И на первых порах она разрешалась в парадигме классической психологии, в оппозиционных понятиях внешнего – внутреннего, объективного – субъективного, души – тела, интериоризации – экстериоризации и т. п., о чем я подробнее буду говорить далее. Следующий шаг состоит в том, чтобы понять, как в культурно-исторической психологии оказывается возможным переход от идеальной формы к реальной. Идеальная форма имеет своих вполне реальных носителей, выступающих посредниками-медиаторами развития реальной формы. Выготский в качестве таковых рассматривал роль трех медиаторов: взрослый (в паре интериндивидной деятельности), знак и слово. За рамками его анализа остались символ и миф, роль которых в развитии отмечалась А. Ф. Лосевым. Тем не менее, Выготский достаточно часто говорил о знаково-символической и символической деятельности. К этому ряду медиаторов может быть добавлен и смысл, который в логике Г. Г. Шпета укоренен в бытии, а в логике Л. Витгенштейна смысл существует как бы сам по себе и может быть отождествлен с неким возможным фактом. Другими словами, смысл может рассматриваться как нечто объективное наряду со знаком, символом и т. д. Впрочем, этот ряд медиаторов должен оставаться открытым. Полифонии медиаторов отвечает полифония сознания. На одном знаке или знаковом действии полифоническое сознание не построить. Только рефлекторное. Когда субъект в ходе развития символической деятельности овладевает медиаторами, его реальная (по Выготскому — прежде натуральная) форма становится идеальной, как минимум, идеализированной, культурной. В опосредствовании состоит пафос культурно-исторической психологии. В посредническом акте, который сейчас интенсивно изучает Б. Д. Эльконин с сотрудниками, заключена тайна развития, тайна превращения реальной формы в идеальную и идеальной формы в реальную. Включение в натуральные формы психических функций (сохраним пока это многократно критиковавшееся понятие Выготского) предмета, орудия, знака трансформирует эти формы в идеальные, культурные. Последние приобретают вид предметных, орудийных, знаковых, вербальных, символических — в широком смысле инструментальных психических операций, действий, деятельности. Что означает трансформация? Это и есть строительство, формирование функциональных органов – новообразований, осуществляемое с помощью медиаторов, посредников, средств, которые Выготский называл “психологическими орудиями”, или “психологическими инструментами”. Остановимся на них подробнее. Выготский различал (возможно, нарочито категорично) материальное и психологическое орудие: “Существеннейшим отличием знака от орудия... является различная направленность того или другого. Орудие служит проводником воздействий человека на объект его деятельности, оно направлено вовне, оно должно вызвать те или иные изменения в объекте, оно есть средство внешней деятельности человека, направленной на покорение природы. Знак ничего не изменяет в объекте психологической операции, он есть средство психологического воздействия на поведение — чужое или свое, средство внутренней деятельности, направленной на овладение самим человеком; знак направлен внутрь. Обе деятельности столь различны, что и природа применяемых средств не может быть одной и той же в обоих случаях” (Выготский Л. С., т. 3, с. 90). Сказанное относится не только к знаку, но и к символу, к слову, о чем также писал Выготский: “Слово, направленное на разрешение проблемы, относится не только к объектам, принадлежащим внешнему миру, но также и к собственному поведению ребенка, его действиям и намерениям. С помощью речи ребенок впервые оказывается способным обратиться на самого себя, как бы со стороны рассматривая себя как некоторый объект” (цит. по: Эльконин Б. Д., 1994, с. 14). Вот здесь-то и проявляется замечательная особенность психологических орудий, будь то знак, слово, символ. Они выступают не только в роли стимулов, способных вызвать те или иные ответы, реакции, поведенческие акты. Они вызывают к жизни внутренние формы деятельности, определяющие, помимо всего прочего, непредсказуемость внешнего поведения. Обращение на самого себя, взгляд на себя со стороны — это начало способности или сама способность заглядывания внутрь самого себя, начало формирования образа себя и вынесения его в целом или отдельных свойств вовне. Это объективация самого себя, своей собственной субъективности, формирование самосознания. Хотя сказанного уже достаточно, но это еще не все. В этом тайна и первое условие формирования себя, условие самостроительства человека, культурного формирования личности. Б. Д. Эльконин приводит слова Выготского о том, что направленность знака извне внутрь, во-первых, и связанная с этим реконструкция, объективация, экстериоризация внутреннего, во-вторых, являются центром “работы” знака: “Если вдуматься глубоко в этот факт, что человек в узелке завязанном на память, в сущности контролирует извне процесс воспоминания, заставляет внешний предмет напомнить ему, то есть напоминает сам себе через внешний предмет и как бы выносит, таким образом, процесс запоминания наружу, превращая его во внешнюю деятельность, если вдуматься в сущность того, что здесь происходит, то один этот факт может раскрыть перед нами все глубокое своеобразие высших форм поведения. В одном случае нечто запоминается, в другом — человек запоминает нечто” (Эльконин Б. Д., 1994, с. 14, 15). Действие знака простирается еще более глубоко: “Когда вы изучаете опосредованное запоминание, т. е. то, как человек запоминает, опираясь на известные знаки или приемы, то вы видите, что меняется место памяти в системе психических функций. То, что при непосредственном запоминании берется непосредственно памятью, то при опосредованном запоминании берется с помощью ряда психических операций, которые могут не иметь ничего общего с памятью; происходит, следовательно, как бы замещение одних психических функций другими” (Выготский Л. С., т. 2, с. 392). Таких примеров множество и в ранней работе А. Н. Леонтьева о развитии памяти, и в работах П. И. Зинченко, посвященных динамике непроизвольного и произвольного запоминания (Зинченко П. И., 1961). Что же это за мистические свойства знака, слова, других медиаторов, которые не просто воспринимаются, усваиваются, запоминаются, но и пробуждают дремлющие или содействуют формированию новых психических операций, перестраивают их самих и взаимоотношения между ними? Попробуем ответить на этот вопрос, хотя это и не легко. Причина не в недостатке, а в избытке материала. Обратимся вновь к памяти и посмотрим, как П. И. Зинченко почти полвека тому назад интерпретировал положение об ее опосредованности: “Основным в развитии человеческой памяти с этой точки зрения является овладение употреблением средств-знаков запоминания. Но знак — средство с внутренней, конкретно-психологической стороны — есть значение. Значение же есть не что иное, как обобщение действительности. Это значение — обобщение развивается как со стороны характера тех связей и отношений, которые обобщаются в знаке (в основном в слове, как знаке), так и со стороны изменения структуры, строения этого обобщения, т. е. со стороны характера интеллектуальных операций. Овладение знаком – средством и связано с развитием его внутренней стороны, с развитием обобщения. Таким образом, развитие памяти прежде всего определяется развитием мышления, ибо развитие всякого значения – обобщения предполагает развитие мышления. В этих основных положениях... запоминание впервые в психологии начинает рассматриваться не как содержание сознания, замкнутого в субъекте, являющееся его феноменальным субъективным миром, и не как абстрактная метафизическая способность. Запоминание впервые выступает здесь как активный процесс, как конкретное психическое действие. В связи с этим впервые становится возможным и реальное исследование развития памяти как процесса, исследование строения процессов запоминания на разных этапах их развития” (Зинченко П. И., 1939, т. 1, с. 153). Обращу внимание на слово “впервые”, трижды употребленное в этом отрывке. Согласно Зинченко, — теория опосредствования впервые позволила исследовать память как психическое действие, а развитие памяти как процесс. Здесь отчетливо выступает генетическая, органическая связь между культурно-исторической психологией и еще только зарождающейся психологической теорией деятельности. Последняя в качестве своей онтологии взяла опосредствованное, т. е. культурное действие, отказавшись от изучения натуральных психических функций — главного предмета исследований классической психологии. Я думаю, что приведенный фрагмент из работы Зинченко, написанной между 1936—1937 гг., — это бесспорный аргумент против повторяющихся время от времени попыток оторвать одно психологическое направление от другого, противопоставить их. В более поздней работе Зинченко приводит по этому поводу весьма категорическое высказывание самого Выготского, относящееся к 1926 г.: “...память означает использование и участие предыдущего опыта в настоящем поведении, с этой точки зрения память и в момент закрепления реакции, и в момент ее воспроизведения представляет собой деятельность в точном смысле этого слова” (Зинченко П. И., 1961, с. 117). В этом контексте полезно напомнить положение Выготского о том, что “связь деятельностей — это центральный пункт в изучении всякой системы”. И далее автор разъясняет: “Проблема связи должна быть с самого начала противопоставлена атомистической проблеме. Сознание изначально есть нечто целое — это мы постулируем. Сознание определяет судьбу системы, как организм функции” (Выготский Л. С., 1982, т. 1, с. 157, 158). Выготский не только настаивает на том, что сознание — это связь деятельностей, но и обращает этот постулат в проблему, считая эту связь переменной и делая ее предметом психологического исследования. Напомню, что П. И. Зинченко — ученик А. Н. Леонтьева — был одним из активных участников “леонтьевского деятельностного похода” на психологию. Справедливости ради нужно сказать, что это одновременно был “поход” и на культурно-историческую психологию. П. И. Зинченко так высказывался об ошибочности культурно-исторической психологии в целом: “Неправильно решен основной вопрос о понимании природы психического. Специфическим и самым существенным для характеристики человеческой психики было признано овладение психикой натуральной, естественной, биологической через использование вспомогательных психологических средств. В этом положении заключена основная ошибка учения Выготского. Марксистское понимание исторической, социальной обусловленности развития человеческой психики было извращено и понято идеалистически. Общественно-историческая обусловленность психики человека была сведена к воздействию на субъекта человеческой культуры. Развитие психики, таким образом, рассматривалось не как определяемое развитием реальных отношений субъекта к действительности, а как ограниченное общением сознания субъекта с культурной, идеальной действительностью” (Зинченко П. И., там же). Проще всего по поводу этой критики сказать, что она огульна и несправедлива, приведя при этом “ответ” Выготского, написанный до критики: “За всеми высшими функциями, их отношениями стоят социальные отношения, реальные отношения людей” (Выготский Л. С., т. 3, с. 145). Но все дело в том, что этот ответ был впервые опубликован спустя четверть века после написания статьи П. И. Зинченко. Подобная критика была еще мягкой в сравнении с разнузданной критикой, статьями-доносами в адрес Выготского, появлявшимися еще при его жизни. Следует учитывать, что ко времени написания и публикации статьи Зинченко труды Выготского были уже запрещены, не говоря уже о том, что при его жизни была опубликована лишь их малая часть. До выхода собрания сочинений Выготского в шести томах (и все еще неполного) посчастливилось дожить только П. Я. Гальперину и Д. Б. Эльконину. А. В. Запорожцу и А. Р. Лурия, усилиями которых оно было издано, не довелось его увидеть. Возвращаясь к статье П. И. Зинченко, легче всего предположить, что после приведенного панегирика в адрес Л. С. Выготского эта критика носила “дежурный”, принудительный характер. Ведь панегирик и критика уживаются на одной странице. Однако не будем упрощать дело, тем более, что последующие критики Выготского ссылаются лишь на критический пассаж П. И. Зинченко и не замечают главного. Конечно, с нашей сегодняшней точки зрения в этом пассаже основное достоинство культурно-исторической психологии превращено в ее недостаток. Но следует обратить внимание на то, что здесь наметилась смена, если и не предмета исследования, то его акцентов. Не внутренняя сторона психологического орудия — значение, а опосредованное психическое действие. Напомню, что в 30-е годы участники Харьковской группы (название школа появилось много позже) приступили к изучению разных форм “психических действий”: простейшие орудийные действия у ребенка (П. Я. Гальперин), сенсорные действия (А. В. Запорожец), мнемические действия (П. И. Зинченко), интеллектуальные действия (А. В. Запорожец). Начал складываться действительно деятельностный подход к психике, а затем и психологическая теория деятельности. Значение, которое для Выготского было исходной единицей анализа психики, отступило на второй-третий план (Зинченко В. П., 1981). Значение слишком тесно связано с культурой, с идеальной деятельностью, с сознанием. Последнее вышло из моды, оно стало отражением советского быта. В нашей историко-психологической литературе до сих пор странным образом уживаются адресованные Выготскому упреки в идеализме и адресованные Леонтьеву упреки в отходе от Выготского, т. е. от идеализма(?!). Методологически корректно столкновение культурно-исторически и деятельностно ориентированных психологических концепций осмысливалось Г. П. Щедровицким (Щедровицкий Г. П., 1995), что представляет особый сюжет для историков психологии. Вообще, по поводу критики в адрес культурно-исторической психологии следует сказать, что практически вся критика, опубликованная до 1982—1984 гг., т. е. до выхода в свет собрания сочинений Л. С. Выготского представляет собой с исторической точки зрения недоразумение. Ее авторы просто не могли знать многих фундаментальных работ Выготского, среди которых, например, “Исторический смысл психологического кризиса”, “Орудие и знак в развитии ребенка”, “Учение об эмоциях”. Поэтому многочисленные критики Выготского заслуживают снисхождения, если, конечно, они не настаивают на своих прежних оценках с упорством, достойным лучшего применения, и монотонно не воспроизводят их. Такая критика с культурной точки зрения это больше, чем недоразумение... Последуем за Выготским и попробуем понять, что же такое внутренняя сторона слова, знака. В дальнейшем я буду говорить не о внутренней стороне, а об их внутренней форме. Итак, психологические орудия имеют внешнюю и внутреннюю форму. Внешняя чаще всего чрезвычайно проста, но тем не менее она совершенно непонятна, если неизвестна внутренняя форма. Понятие “внутренняя форма” не должно вводить в заблуждение. Она ведь невидима, как другая сторона Луны. Этот образ использовал Выготский, говоря о той стороне слова, которая осталась неведомой землей для экспериментальной психологии. Сам Выготский не пользовался понятием внутренней формы слова, введенным еще В. фон Гумбольдтом. Причина этого неясна, так как Выготский не мог не знать книги Г. Г. Шпета “Внутренняя форма слова” (1927). Возможно, Выготский хотел избежать путаницы между понятиями “внутренняя форма слова” и “внутренняя речь”. Последняя, как известно, была предметом его специального исследования. Так или иначе, но из исследований Выготского и особенно — Шпета следует, что внутренняя форма этого психологического орудия необычайно богата прежде всего в сравнении с директивным знаком. Внутренняя форма последнего достаточно проста и не допускает альтернативного толкования. “Знак есть такой способ использования предмета, что само предметное содержание, указуемое знаком, полностью исчерпывается актом использования знака”, — писал М. К. Мамардашвили (1996, с. 373). По сравнению со знаком и даже со словом символ вообще допускает множество интерпретаций. Его внешняя, видимая форма может быть крайне элементарной, а внутренняя — бесконечной. Проблема состоит в том, чтобы открыть, увидеть внутреннюю форму, проникнув за внешнюю оболочку символа, научиться ориентироваться во внутренней форме. Здесь не должно быть иллюзий. Ориентация в бездонных глубинах скрытого за символом смысла — дело чрезвычайно трудное. Приведу до боли знакомый пример столкновения двух хорошо известных символов, порождающих неожиданные смыслы: “Ведь в сорок пятом томе Ленина засушен аленький цветок”. (Прошу прощения у автора, имя которого я забыл, но строчку эту забыть нельзя.) По словам Мамардашвили, невидимая вторая половина символа, в отличие от вещественной, видной всем, прорастает в какие-то глубины сознательной жизни. Об этом же говорил П. А. Флоренский: “Вживаясь в символ, мы находим себя самих, а стараясь проникнуть в себя открываем тут символы” (Флоренский П. А., 1992, с. 174). Часто такое прорастание символа или вживание в него происходит помимо воли и желания субъекта, и не он овладевает символом, а символ захватывает его и овладевает им. В последнем случае не символ — орудие человека, а человек становится орудием символа, становится “человекоорудием” (термин Даниила Андреева). Разумеется, такое “прорастание” происходит не в физическое, а в символическое “тело” человека, в его духовный организм, в “тело” его желаний, мотивов, сознания. М. К. Мамардашвили принадлежит довольно жуткая метафора прорастания невидимой части символа в натуральное тело человека. Он приглашал своих слушателей представить себе, что волосы головы растут не наружу, а прорастают внутрь, в мозг человека. Мозг, опутанный проросшими в него волосами, — картинка не для слабонервных. Но если такое прорастание не происходит, человек, по словам Ф. Ницше, оказывается полым. Аналогичные метаморфозы происходят и с языком. И. Бродский настойчиво повторял, что не язык — орудие поэта, а поэт — орудие, “средство существования” языка. Открытие внутренней формы медиаторов, точнее, бесконечное число открытий начинается в совместной деятельности ребенка со взрослым и продолжается самостоятельно всю жизнь. К исследованиям работы психологических орудий – медиаторов психология только прикоснулась во время жизни Выготского. Он сам предупреждал против упрощенного понимания связи между знаком и значением: “Отнести овладение связью между знаком и значением к самому началу культурного развития ребенка значит игнорировать сложнейшую, растянутую более чем на целое десятилетие историю внутреннего построения этой связи” (Выготский Л. С., 1984, т. 6, с. 15). После слишком длительного перерыва эти исследования возобновил Б. Д. Эльконин (Эльконин Б. Д., 1994). Из того немногого, что сказано о психологических орудиях, вытекает, что они сродни, совместимы, внутренне органичны как идеальной форме, так и реальной форме. В них также имеются объективная и субъективная составляющие. Они могут выполнять посредническую функцию между реальной и идеальной формами, так как обнаруживают глубинное сходство с последними. Психологические орудия, средства, инструменты нередко уподобляются органам человека, или органам человеческой деятельности. Поскольку они представляют собой искусственные средства деятельности, их нередко называют артефактами (Верч Дж., 1996). Так же называют и функциональные органы, что иногда создает трудности для понимания. Но это лишний раз подчеркивает потенциальную совместимость и возможность слияния, соединения (единства), установления органической связи между психологическими орудиями и идеальной формой, с одной стороны, и реальной формой — с другой. Психологические орудия: слово, знак, символ — это живые (в пределе — животворящие), деятельные формы. Они, как и все живое, смертны. Есть мертвые символы, мертвые слова, даже мертвые языки. Приведенный выше анализ идеальной, реальной и медиативной форм позволяет сделать еще одно заключение. При всей своей целостности это — гетерогенные формы. Такой ход мысли вполне соответствует идеям Выготского о свойствах единиц анализа психики. Последние представляют собой живые, целостные и гетерогенные образования (Зинченко В. П., 1981; Зинченко В. П., Смирнов С. Д., 1983). Распространенное сейчас описание работы с психологическими орудиями в терминах их усвоения, присвоения, интериоризации сильно упрощает дело. Да и так называемую внутреннюю деятельность трудно свести к оперированию и манипулированию интериоризированными внешними средствами. Об этом разговор впереди. Чтобы показать действительную сложность овладения психологическими орудиями и их роль в формировании, развитии психологических операций, психических действий, функциональных органов-новообразований, обратимся к “элементарным” примерам. Для понимания происходящего при овладении поведением посмотрим, как происходит усвоение движения. Н. А. Бернштейн писал, что обучающийся движению устанавливает, “как будут выглядеть (снаружи) те движения, из которых слагается изучаемый им навык” (Бернштейн Н. А., 1990, с. 172). А. В. Запорожец впоследствии заметил, что движение может рассматриваться как внешний объект и даже как внешний субъект. Этот интересный ход мысли можно обозначить как объективацию или даже персонификацию движения. Нужно понять, как объективация достигается индивидом. Бернштейн выделяет фазу обучения, на которой обучающийся “доходит до того, как должны ощущаться изнутри и сами эти движения, и управляющие ими сензорные коррекции” (там же). Он далее пишет, что эти секреты нельзя растолковать никаким показом. Тем более нельзя их изобразить знаками или описать словами. Но что означает “ощущение изнутри”? Ответ на этот вопрос дан в исследовании М. И. Лисиной, выполненном по замыслу и под руководством А. В. Запорожца. Замысел состоял в том, чтобы показать, что “ощущаемость афферентных импульсов от собственных реакций играет важную роль в превращении последних из непроизвольных в произвольные” (Запорожец А. В., 1960, с. 80). Это положение было доказано в экспериментах с вегетативными функциями, когда испытуемые научились ощущать свои сосудистые реакции и управлять ими. Экспериментальный прием, использованный Лисиной, состоял в том, что она обеспечила испытуемым дополнительную сигнализацию об их сосудистых реакциях, в том числе и визуальное наблюдение за своей плетизмограммой. Плетизмограмма в этом исследовании выполняла знаковые функции психологического орудия. Испытуемые ее видели, но для управления сосудистыми реакциями этого было мало. Нужно было научиться их ощущать, объектировать и соотносить с плетизмограммой. На основе полученных результатов Запорожец сделал вывод о том, что “ощущаемость движений является не только обязательным спутником их произвольности, но и необходимой их предпосылкой. Прежде чем превратиться в произвольно управляемое, движение должно стать ощущаемым” (там же, с. 88). Это исследование выполнено в русле идей Бернштейна и Выготского, в мировоззрении которых несомненно имелись сходные черты (Зинченко В. П., Лебединский В. В., 1981). Выготский писал, что “осознание и овладение идут рука об руку ... Осознать значит в известной мере овладеть” (Выготский Л. С., т. 5, с. 251). В экспериментах Лисиной произошло “ощущение изнутри”, осознание и на этом основании овладение неуправляемыми в обычных условиях сосудистыми реакциями. Благодаря знаковой функции психологического орудия, возникла способность “ощущения изнутри”, сформировался функциональный орган – новообразование. Более того, движение, видимое снаружи и ощущаемое изнутри — это уже не просто движение, а динамический осмысленный образ. Подобная интерпретация возможна и по отношению к более ранним экспериментам по формированию способности к цветоощущению и цветоразличению кожей ладони, выполненных А. Н. Леонтьевым, В. И. Асниным, А. В. Запорожцем (Леонтьев А. Н., 1983, т. 1, с. 143—183), и по отношению к более поздним экспериментам А. Н. Леонтьева, Ю. Б. Гиппенрейтер и О. В. Овчинниковой, посвященным формированию звуковысотного слуха (там же, т. 2, с. 26—30). Примечательно, что в случае цветоразличения испытуемые объективировали свои ощущения в адекватной для осязания форме. Они описывали их как дуновение ветерка, прикосновение пера птицы и т. п. Эти, казалось бы, экзотические, с точки зрения культурно-исторической теории развития психики исследования, к тому же проведенные на психофизиологическом и психофизическом материале, демонстрируют значение механизма опосредования для формирования функциональных органов – новообразований. Эти же эксперименты свидетельствуют и о том, что сами вспомогательные средства, или психологические орудия никуда не “вращиваются”. Они действительно выполняют роль средств, помогающих объективации, экстериоризации тех или иных субъективных состояний, аффективно-смысловых образований и т. п. Последние, будучи вынесены вовне и сохраняя свою субъективность, приобретают черты объективности. Однажды сложившись, они могут воспроизводиться в отсутствии вспомогательных средств. Продолжу в связи с вынесением вовне приводившуюся выше цитату Флоренского: “Познание есть реальное выхождение познающего из себя или, — что то же, — реальное вхождение познаваемого в познающего, — реальное единение познающего и познаваемого” (Флоренский П. А., 1992). Флоренский замечает, что конечный пункт “выхождения” и “вхождения” один и тот же. Обе метафоры означают один и тот же акт внутреннего (или органического) объединения познающего с познаваемым (там же, с. 645). На основании приведенных примеров можно заключить, что сами вспомогательные средства не обладают никакими мистическими свойствами. Их значение открывается субъекту или строится им лишь по мере того, как он, в результате осуществления удачных и неудачных действий, наполняет их биодинамической, чувственной, аффективной тканью, своей субъективностью. Здесь мы сталкиваемся со странной ситуацией. Авторы исследований, выполненных в точном соответствии с концептуальной схемой культурно-исторической психологии, используя “каузально-генетический метод”, интерпретировали результаты в понятиях психологической теории деятельности. Можно предположить, что Выготский предпочел бы интерпретировать их так, как это сделано выше, поставив акцент на открытии, формировании значения. Последователи Выготского видели в то время за понятием значения преимущественно логическое содержание. Лишь постепенно они наполняли его психологическим содержанием, идя к этому через понятия операционального и предметного значения. В 60-е годы Леонтьев придал значению статус одной из важнейших образующих сознания. Затем В. В. Давыдов, изучая психологические функции значения, пришел к классификации видов обобщения (Давыдов В. В., 1972). В контексте настоящего изложения не столь важен способ интерпретации упомянутых результатов. Сейчас очевидно, что они оба равно необходимы и дополняют друг друга. Существенно другое. Запорожец, Лисина, Леонтьев, а затем и многие другие вольно или невольно, осознанно или неосознанно проводили исследования, как будто задуманные Выготским. Они вслед за ним уходили от классических противопоставлений субъективного и объективного, материального и идеального, открывали для психологии новую онтологию. Не только для психологии. Почти через 20 лет после исследования Запорожца – Лисиной физиологии, а за ними и психологи “открыли” эффекты биологической обратной связи и провели сотни подобных исследований. Притягательность культурно-исторической психологии Выготского для гуманитариев, по-видимому, заключается в том, что сам Выготский был в высшей степени гуманитарно-ориентированным психологом. Все его работы демонстрируют жизнеспособность и плодотворность как междисциплинарного подхода к психологическим проблемам, так и психологического подхода к проблемам других гуманитарных наук. В психологии до Выготского, пожалуй, только Вильгельм Вундт и Зигмунд Фрейд столь же эффективно пользовались возможностями междисциплинарного подхода. Вундт, например, без колебаний признавал, что психологическое исследование деятельности человека возможно лишь на основе фактов, доставляемых историками, этнологами, филологами и т. д. В то же время он с сожалением отмечал, что исследователи мифов, будь то историки или филологи, зачастую ничего не хотят знать о психологии, хотя это не мешает им при необходимости “сочинить свою собственную психологию”. Выготский меньше всего сокрушался по последнему поводу, но многое сделал для того, чтобы психологические труды стали интересными и полезными для специалистов в других науках. Разумеется, и Вундт, и Фрейд, и Выготский были широкообразованными психологами. И если сегодня всерьез ставить задачу развития культурно-исторической психологии, то прежде всего следовало бы начать с изменений в системе образования психологов. Кроме того, полезно было бы создать междисциплинарный словарь по культурно-исторической психологии, в котором нашли бы отражение не только идеи и опыт школы Выготского, но и других психологов (скажем, Дж. Брунера, Дж. Верча, М. Коула, П. Тульвисте, тех же В. Вундта и З. Фрейда), а также в некотором роде гуманитарный минимум, необходимый для налаживания междисциплинарного сотрудничества в человекознании. Многие годы спустя после кончины Выготского М. К. Мамардашвили, развивавший философскую проблематику формы превращенной, в поисках иллюстраций для своих размышлений постоянно обращался к психологической реальности, в том числе и к реальности сознания. Он искал адекватные ей наименования и термины: сращения субъективного и объективного, кентаврические образования, артефакты, артеакты, функциональные органы, амплификаторы – усилители наших естественных способностей, новообразования и т. п. Все эти искусственные образования он называл “третьими вещами”, “понимательными вещами”, “интеллигибельной материей”. К этому списку можно добавить и известные психологам понятия установок, доминант, предметных рецепторов, органов чувств теоретиков, акцентуаций и пр. Продолжающийся поиск наименований психологической реальности представляет собой уход от картезианской дихотомии души и тела, в том числе и уход от натуралистической трактовки внешнего (объективного) и внутреннего (субъективного), с которой связана столь же натуралистическая трактовка процессов интериоризации и экстериоризации. На протяжении всей книги я буду неоднократно возвращаться к этой проблематике.