МАСТЕР ПЕНИЯ ПЛАСИДО ДОМИНГО

Не так давно фирма «Мелодия» выпустила пластинку с записью вагнеровских «Нюрнбергских мейстерзингеров»*, осуществленной в ФРГ. Мне представляется символичной встреча в этой работе двух певцов — Дитриха Фишера-Дискау, короля немецкой оперной школы, и автора этой книги Пласидо Доминго, который не только своими поклонниками, но и многими солидными критиками поставлен в один ряд с великими вокалистами XX века Энрико Карузо и Марией Каллас. Что же заставляет выделить в общем блистательном ряду исполнителей оперы Вагнера эту пару — немецкий баритон и испанский тенор? Вслушаемся в диалог двух певцов — но не с чисто вокальной точки зрения, вслушаемся в диалог школ и даже культурологических полей. Опытный дирижер Ойген Иохум недаром пригласил на роль Вальтера фон Штольцинга Пласидо Доминго, который никогда не исполнял эту партию на сцене и, похоже, никогда и не будет петь ее вновь. Внедрив в слаженный ансамбль немецких певцов Пласидо Доминго с его нескрываемо итальянской манерой пения, с его, по определению одного из критиков, «немецким языком, окрашенным в испанские тона», Иохум расширил рамки вагнеровского сочинения, дал повод для разговора о нынешних «мейстерзингерах», мастерах оперного пения, опирающихся на разные музыкальные традиции. В диалоге героев оперы Вальтера и Ганса Сакса Доминго словно поставлен перед необходимостью защищать честь взрастившей его итальянской школы. Голос Фишера-Дискау будто бы исследует природу дарования не только новоявленного поэта Вальтера, но и прославленного на весь мир тенора-премьера Доминго. И без труда выявляет ее: свободно льющийся голос захватывает эмоциональным напором, раскованной открытостью чувства, своей упругой силой он сметает на пути к сердцу искушенного Ганса Сакса (и утонченно-мягкого Фишера-Дискау) все преграды.

* Запись 1976 года. Фирма «Мелодия» по лицензии фирмы «Поли-Дор», ФРГ, 1986.

Мастер — Фишер-Дискау подробно рассказывает о законах, формальных приемах и косных привычках искусства «мейстерзанга» с такой психологически нюансированной тонкостью, что каждое слово, каждый звук словно напрямую замкнуты на мельчайший поворот душевного тока. А рядом Мастер — Доминго мощью темперамента и эманацией воли убеждает в торжестве любви и жизни. Здесь, по лукавому умыслу дирижера, даны нам типы певцов двух разных школ — немецкой и итальянской — в их высшем проявлении. Не для того, чтобы мы выбрали одного из них, а для того, чтобы поняли, что обе эти школы есть часть великой оперной традиции Западной Европы. Кто такие «мейстерзингеры»? (Я имею в виду не только героев оперы Вагнера, но и их реальные прототипы в истории литературы и музыки.) Эпигоны золотой эпохи миннезанга, ранней новоевропейской лирики, которые, предельно формализовав искусство, ушедшее от жизни и, можно сказать, «главных интересов» эпохи, продлили ему жизнь. Напрашивается сравнение с современными оперными певцами, которые, продолжая традиции оперы XVIII и XIX веков, остаются как исполнители в давно ушедшем мире. Но этот мир абсолютно необходим нашей неромантической эпохе, она не желает отпускать от себя ни на шаг ни моцартовских гармоний, ни вердиевского разлива чувств, ни вагнеровского томления духа. Именно они, оперные певцы, и должны нести внутри себя тот мир, иллюзорный и предельно реальный одновременно, который вырывает современного человека из круга сиюминутных проблем. И обе великие оперные школы — итальянская и немецкая— каждая по-своему выполняют в нашем мире эти задачи. Главный интерес для обеих школ представляют произведения классические, где для итальянцев черту подводят Пуччини и «малые веристы». Сейчас, в годы оперного бума на Западе, итальянская опера как действительно одно из демократичнейших искусств, выходит на стадионы и парковые поляны. Ее представители (и Пласидо Доминго может быть назван тут первым) охотно идут и в другие массовые жанры, исполняют популярные песни, участвуют в мюзиклах и опереттах. Тем самым опера включается в интересы широкой публики, вербует новых и новых своих почитателей. Характерно в этом отношении выступление Пласидо Доминго на стадионе Уэмбли в Лондоне в 1987 году, отрывки из которого показывало наше телевидение. А овации семидесятитысячной толпы после арии Каварадосси во время исполнения «Тоски» на главной поляне Сентрал-Парка в Нью-Иорке в том же году удалось остановить, лишь бисировав знаменитую арию. «Имидж», как теперь принято говорить, созданный Доминго, полностью соответствует образу суперзвезды именно итальянской оперы — сильное мужское обаяние, мощный темперамент, воля составляют главные его черты. В немецкой оперной традиции ощутимее связь с камерной и симфонической музыкой, с постоянно развивающейся музыкой XX века в ее серьезной, «элитарной» ипостаси. Пласидо Доминго сетует на то, что фактически не исполнил ни одной роли в современных операх. Зато на счету Фишера-Дискау заглавные партии в «Воццеке» Берга и «Лире» Раймана, принадлежащие к лучшим ролям артиста. Интересно, что оба певца занимаются дирижированием. Но и здесь особенности школ дают себя знать. Фишер-Дискау выступает как дирижер симфонический, демонстрирующий самобытную трактовку произведений Шумана и Брамса. Доминго ощущает себя как дирижер исключительно оперный, наиболее совершенным его творением признана «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Успех Доминго за дирижерским пультом в лондонском «Ковент-Гарден» в предновогоднюю ночь 1984 года ничем не уступал его успехам певца. В настоящее время Доминго является художественным консультантом Оперы Лос-Анджелесского музыкального центра и займет пост ее музыкального руководителя, как только позволит ему это график выступлений в качестве певца. Однако закончим на этом наше сравнение, как бы ни было увлекательно на примере двух крупнейших певцов исследовать особенности породивших их школ. Потому что сегодня нашим хозяином и собеседником становится один из них — Пласидо Доминго. То, что он расскажет о себе и своих коллегах, говорит само за себя. Мне же хочется остановиться на нескольких образах, созданных этим мастером. На наших экранах шли два фильма, в которых действовали герои Доминго. Рядом с экзальтированной, существующей на пределе эмоционального напряжения Виолеттой Терезы Стратас в фильме Франко Дзеффирелли «Травиата» появлялся элегантный, изящный, но неглубокий и явно сластолюбивый Альфред Пласидо Доминго. Певцы безупречной игрой и тончайшими вокальными красками помогали режиссеру снять со своих персонажей наслоившуюся за долгие десятилетия красивость. Рядом с бездонными глазами Стратас, колодцами ее души, рядом с некоторыми вокальными «сбоями», выражающимися в ее резком, сбивчивом дыхании, барская повадка Альфреда, вальяжное пение, купание в красотах вердиевских мелодий могли бы выставить исполнителя этой роли в невыгодном свете. Могли бы, если бы исполнителем ее не был Пласидо Доминго. В этом романтическом юноше, в его притязаниях на любовь Виолетты с первого же появления проступало, хоть и едва заметно, животное начало; в этом лихом наезднике, скачущем по лугам в самозабвении от счастья обладания любимой женщиной, было что-то от породистого жеребца. Нет, не грубое и не брутальное, но все же нечто чрезмерное для истинного кавалера, для идеального возлюбленного. Актер и режиссер разглядели это качество в вердиевском герое с поразительной зоркостью. Не просто любовь и неуравновешенность, ревность и молодой пыл вели Альфреда к скандалу третьего акта — именно природная плотскость, едва заметной жилкой бившаяся в его облике, взбухала и превращала пылкого влюбленного в жестокое животное. Финал третьего акта «Травиаты» — один из шедевров Дзеффирелли. Достойное место в этой амальгаме звука и зрелищности занимают голос и лицо Доминго. Золотой свет бренной жизни и густая синева «внутреннего мира» Виолетты, которые владеют нашим вниманием с самого начала оперы, здесь сплавляются воедино. Мощная волна вердиевской музыки несет на своем гребне всех участников драмы. И голос Доминго, в котором взрыв страсти уступил место болевому ожогу, его большие темные глаза, чья туманящая чувственность сменилась облагораживающим страданием, выводят Альфреда к тем пределам, где до этого безраздельно господствовала Виолетта Терезы Стратас... В фильме «Кармен» Франческо Рози воплощаемый Пласидо Доминго Хозе существует рядом с Кармен Джулии Михенес-Джонсон. Эту Кармен мало назвать эксцентричной или вызывающей — вызов брошен не только цыганкой офицеру, но, кажется, самой певицей — устоям и традициям всей классической оперы в целом. Эта Кармен с ее раскованностью, которую уместнее было бы назвать распущенностью, полным отсутствием стандартной морали, тяготеет к роковой культуре. На сцене оперного театра такую героиню, пожалуй, и представить невозможно. Напротив, про Хозе мало сказать, что он застегнут на все пуговицы, закрыт для внешнего мира и сумрачен духом — общая скованность этого персонажа говорит о подспудных тяжелых страстях, таящихся на дне его неразбуженной души. Хотя Доминго писал, что Рози «в целом плохо понимает характер Хозе»*, образ этот не потерялся рядом с ошеломляющей свежестью кинематографичнейшей из всех Кармен. Конечно, тут сказался огромный опыт Доминго, его «вжитость» в роль Хозе и предельно естественное существование в испанском антураже. Тяжелая медлительность, тяжеловесность Хозе-медведя, Хозе-чудища, способного загрызть свою жертву, с самого начала окутывает образ, создаваемый Доминго, в трагическую дымку. Несколько навязчивая параллель жизни человеческой с корридой, проходящая через весь фильм, имеет самое прямое отношение к образу Хозе: именно он должен будет потерять всю свою неповоротливость, громоздкость и нескладность, чтобы превратиться в разъяренного быка. Насупленные брови, налитые кровью глаза, неудержимое движение к концу... В финале оперы ртутная подвижность Кармен преображается в бесчувственную оцепенелость, а разбуженная душа Хозе проявляется в чудовищной агрессивности, в неконтролируемом умом насилии. На протяжении всего фильма Доминго вместе с Руджеро Раймонди, исполнителем партии Эскамильо, противостоит разрушительной силе Кармен. Иногда это читается не только как противостояние разных миров, разных систем нравственности, но и как отпор, который вызвались дать разрушительнице оперных стереотипов два мастера мировой оперы.

* ScovellJ. Domingo: Giving His Best. Opera News, Sept. 1987,

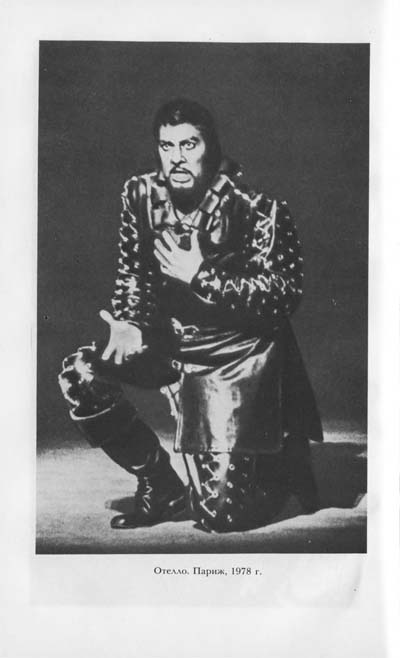

Голос Доминго звучит в этой записи особенно полно и мощно, и кажется, только такая несокрушимая цельность может выстоять перед натиском блистательной сцены с кастаньетами, в которой Михенес-Джонсон выходит за самые последние рамки оперных приличий... Оперный певец, самый значительный, самый талантливый, и в развитии своем, и в конкретных свершениях в высшей степени зависит от тех, кто включает его в систему спектакля,— от дирижера и режиссера. Не случайно так подробно и так заинтересованно рассказывает нам Доминго на страницах своей книги о блестящем созвездии носителей обеих профессий. Но есть и другая сторона этой заинтересованности — желание многих дирижеров и режиссеров работать именно с Доминго, которого все они в один голос признают профессионалом высшей пробы. «Я испытываю огромное удовольствие, когда на другом конце дирижерской палочки находится Доминго, потому что он всегда знает суть происходящего; с ним можно разговаривать лишь посредством глаз и достичь результатов, на которые в обычных условиях уходят месяцы репетиций»,— так говорит о певце американский дирижер Лорин Маазель, с которым Доминго работал, в частности, над записью фонограммы фильма «Кармен»*. Глубоки и плодотворны творческие связи Доминго с одним из крупнейших современных оперных режиссеров Франко Дзеффирелли. Коронная партия Доминго — Отелло в одноименной опере Верди,— как свидетельствует сам певец, была выстроена во многом под влиянием концепции Дзеффирелли во время подготовки знаменитого спектакля «Ла Скала», открывавшего сезон 1976/77 года. На Отелло в исполнении Доминго колоссальный спрос во всех крупнейших театрах мира. На обложке английского издания книги, которую вы сейчас читаете, певец красуется в одеянии Мавра, с мстящим кинжалом в руке, потому что роль Отелло действительно стала коронной в списке исполненных партий.

* Snowman D. The World of Placido Domingo. London, 1985, p. 260.

И вот мы видим Доминго в фильме Дзеффирелли «Отелло», которого так ждали. И убеждаемся в том, что зависимость большого певца от творца спектакля или фильма — режиссера, сколь бы ни был этот режиссер талантлив, имеет еще и оборотную, негативную сторону. Дзеффирелли-режиссера в этом фильме не узнать: трудно поверить, что тот, кто режет здесь по живому вердиевскую музыку, монтирует во время большого дуэта Отелло и Дездемоны «дайджест» трудной жизни Мавра, выбирает самые внешние мотивировки событий, оставляя весь воздух трагедии где-то за стенами великолепных помещений,— трудно поверить, что это автор поразительной «Травиаты». Что-то происходит и со сверхпрофессиональным Доминго — нам уже кажется, что голос его звучит не так наполненно, не так убедителен создаваемый им образ. Да и сам певец честно признался в собственной неудаче, в разочаровании, которое принес ему фильм*. Парадоксы искусства: у Рози, чуждого ему по духу, Доминго сыграл убедительно и глубоко, у Дзеффирелли, единомышленника и друга, выношенная роль не получилась. И все же сверкнувшие несколько раз на экране глаза затравленного зверя, выплеснувшийся страшный крик отчаяния убеждают нас в том, что Доминго, вне всяких сомнений, принадлежит к числу лучших исполнителей этой королевской партии тенорового репертуара. «Определенный интерес к дирижированию полезен любому музыканту, так как он заставляет слушать любую музыку оркестровыми ушами»,— сказал Даниель Баренбойм, сам прошедший путь от исполнителя-солиста до дирижера**. И весь творческий путь Доминго доказывает, сколь важно для певца, для исполнителя лишь определенной партии в целостном произведении осознать общее его звучание — одновременно в музыкальном и в общехудожественном смысле. Эта черта артистической личности, может быть, наиболее сильно отличает Доминго от большинства сегодняшних оперных певцов, безупречных профессионалов, сосредоточенных, однако, прежде всего

* См.: Scovell J. Op. cit., p. 16. ** Snowman D. Op. tit., p. 261.

на том, чтобы выполнить как можно лучше свою часть работы. Доминго, как правило, оценивает общий результат. Ответственность художника перед искусством — так, наверное, надо было бы определить главную тему всего творческого пути Доминго. И даже если его рассказы о своей жизни, о своих ролях покажутся нам подчас бесхитростным повествованием, лишенным сверхзадачи, как сказали бы деятели театра, надо вспомнить, что ремесло литератора и ремесло оперного актера — вещи разные и даже далекие. Критик Дэниэл Сноумен, с предельным доброжелательством вглядываясь в художественную личность Доминго, не может дать ответа на важный вопрос, задаваемый им самому себе: «Способен ли Доминго анализировать свои музыкальные инстинкты и передавать их в понятной форме другим или на дирижерском подиуме он является, в конечном счете, всего лишь талантливым любителем?»*. Вслушаемся и мы в незамысловатые, казалось бы, рассказы Доминго о работе над партиями, и прежде всего в рассуждения о будущем оперы, о школе молодых певцов, которую ему хотелось бы организовать. Именно ответственность за судьбы столь любимого им искусства оперы, в котором, по словам критика, состоит главное счастье Доминго, и составляет сверхзадачу этих разговоров. Американцы любят регистрировать рекорды. К осени 1987 года Доминго восемь раз открывал сезон «Метрополитен-опера». Его превзошел только Карузо. Доминго срывал самые долгие овации в мире оперы, ему принадлежит самое большое число поклонов после представления. «Он разве что не выступал еще в главном кратере Этны, не участвовал в прямой трансляции из космического корабля и не пел в благотворительном концерте перед пингвинами Антарктиды»,— пишет близкий друг Доминго, дирижер и критик Харви Сакс**. Человеческая энергия и художественные возможности Доминго грандиозны — в настоящее время, безусловно, нет ни одного тенора с таким обширным и тесситурно разнообразным репертуаром, как у Доминго.

* Ibid. ** Sachs Н. Afterword.— In: P. Domingo. My First Forty Years. London, 1983, p. 183.

Поставит ли его будущее в тот же ряд, что Карузо и Каллас, решит время. Однако уже сейчас несомненно одно: в лице Доминго мы имеем дело с крупнейшим представителем итальянской оперной традиции второй половины XX века, и его собственные свидетельства о своей богатой событиями артистической карьере представляют огромный интерес. Алексей Парин

МАДРИД И МЕХИКО (1941-1961)

К дебюту в партии Альфреда, ведущей теноровой партии «Травиаты», я в двадцать лет технически еще не был готов. Она трудна для меня и сегодня. И все же в мае 1961 года в мексиканском городе Монтеррей я решился на этот шаг. Спектакль потребовал от меня огромных усилий, причем не только в пении. Ведь я просто не умел тогда контролировать свои чувства на сцене и в результате в том финальном ансамбле, где Альфред поет, обращаясь к Виолетте: «Не говори о смерти, не мучь меня...»*, буквально захлебывался от слез. Но самое ужасное ожидало меня в конце второго акта. После моей реплики: «Кто бродит там по саду? Кто там?» —на сцену должен был выйти посыльный и осведомиться: «Господин Жермон?» Альфред отвечает: «Это я», и тот продолжает: «Недалеко отсюда, в пути, я встретил даму, она вам шлет записку». Затем посыльный уходит, а потрясенный Альфред читает сообщение о том, что Виолетта покинула его. Увы, в тот вечер посыльный вообще не вышел, и ответить на мой вопрос: «Кто там?» — оказалось некому. Надо было мгновенно решать, что делать. Оглядевшись по сторонам, я ответил себе сам, спев: «Никого». Потом сделал круг около стола, за которым Виолетта в предыдущей сцене писала свое письмо. К счастью, на нем осталось еще несколько листков бумаги. Я взял один из них со словами: «От Виолетты!» — и дальше повел сцену так, будто Виолетта просто оставила для меня письмо, которое я должен был обнаружить. Этот инцидент, случившийся в начале карьеры, заставил меня понять, что на избранном поприще я должен быть готов абсолютно ко всему! Однако мне не хотелось бы вводить вас в заблуждение, представляя дело так, будто я выскочил на сцену, не имея на то никаких оснований, не обладая должными театральными навыками, и мог лишь чисто инстинктивно находить выход из самой невероятной ситуации. Мои родители тоже посвятили свою жизнь музыкальному театру, сначала на родине — в Испании, потом в Мексике, и я не помню такого периода своей жизни, когда бы важнейшей ее частью не был театр.

* Оперные тексты, кроме особо оговоренных случаев, даются в переводах, принятых в советских театрах.— Прим. перев.

Я сильно привязан к своей семье. Само понятие семьи заложено во мне очень глубоко и многое определяет в моей жизни. Именно поэтому так жаль, что я не знал никого из своих прародителей. Оба дедушки и мать моего отца умерли еще до моего рождения, а бабушки со стороны матери не стало, когда я был еще ребенком. Весь наш род по женской линии происходит из басков, в то время как предки отца наполовину каталонцы, наполовину арагонцы. Некоторые члены семьи по отцовской линии жили в Ибисе, и, наверное, если покопаться в родословной поосновательнее, то можно найти моих предков и в Северной Африке. И баски, и арагонцы славятся упорством, твердыми принципами и крепкой жизненной хваткой. Есть примечательный анекдот про арагонца, который уверяет своего приятеля, что сможет вбить в стену гвоздь не молотком, а головой. И вот, он принимается за дело, но гвоздь уходит в стену лишь на дюйм-два, а дальше — никак. Почему? Да потому, что с другой стороны стоит баск, который своей головой уперся в стену и не дает гвоздю пробить ее. Такая наследственность, скажем прямо, может быть очень полезна любому, кто решил сделать карьеру в исполнительском искусстве. В Сарагосе, родном городе моего отца, есть ресторан «Каса Колас», расположенный в широко известном районе, называемом «El Tubo» («Труба»). Ресторан принадлежит старому господину, работавшему здесь официантом в те времена, когда заведение было собственностью моей бабушки. Она продала ресторан этому человеку перед своей смертью. В годы моего раннего детства ресторан прозвали «Вдова Доминго», потому что после преждевременной смерти мужа вести дело пришлось бабушке. Она была женщиной необыкновенно сильного характера, который проявлялся и в воспитании детей, и в хозяйственных делах. Клиенты ее, надо сказать, вежливостью не отличались, ведь в те дни заведение было скорее таверной, чем рестораном. Среди женщин своего поколения бабушка выделялась особой независимостью поведения. Она даже сама водила автомобиль, а тогда шел лишь 1918 год. Ее щедрость была хорошо известна в городе: однажды она выиграла в лотерею деньги и поделила их со своими служащими. Когда умер дедушка, моему отцу, старшему среди троих детей в семье, исполнилось всего десять лет. В юности он брал уроки скрипки, потом играл в оркестрах, участвуя в представлениях опер и сарсуэл* в Сарагосе и других городах Испании. Но вскоре у отца открылся великолепный голос, и он начал петь баритоновые партии в сарсуэлах. Многие специалисты считали его ярким драматическим тенором и настойчиво советовали ехать в Германию для изучения вагнеровского репертуара, но отец был предан семье и не хотел скитаться вдали от дома. Еще в начале своей вокальной карьеры он сделал несколько записей на пластинки, и я нахожу сегодня, что тембр голоса старшего Пласидо Доминго поразительно похож на тембр моего голоса. Его кумиром был Мигель Флета, выдающийся испанский тенор, который пел Калафа на премьере «Турандот» в «Ла Скала». Флета славился умением легко переходить от мощного звука к pianissimo, и мой отец подражал его стилю, хотя и в качестве баритона. Отец удивительно чувствовал движение мелодической линии, его legato и diminuendo были великолепны. К несчастью, певческая карьера отца закончилась рано. В поездках он не следил за тем, чтобы теплее одеваться во время выступлений, и потому постепенно терял голос. Хорошо, что в сарсуэлах есть роли для характерных актеров с небольшими вокальными партиями. Благодаря этому мой отец смог продолжать выступления на сцене, а затем организовал собственную труппу. Сарсуэла для Испании то же, что оперетта для Вены: популярная театральная форма, в которой чередуются музыкальные номера и разговорные диалоги. Сарсуэлы бывают разной продолжительности (от одного до трех актов), а по характеру могут быть серьезными, полусерьезными или комическими. Действие обычно происходит в одной из областей Испании, сюжет основан на событиях повседневной жизни, ее волнениях и страстях.

* Сарсуэла—испанская разновидность музыкально-сценического представления, близкая оперетте.— Прим. перев.

Думаю, процентов девяносто сарсуэл имеют счастливый конец, даже те, в которых развязка содержит трагические обстоятельства — убийства и прочее. В небольших пьесах композиторы не слишком себя утруждали: они могли сочинить совсем чуть-чуть очаровательной музыки, а большую часть пьесы оставить в виде разговорных диалогов. Тем не менее музыка в некоторых сарсуэлах достаточно высокого качества. Я обязан своей любовью к музыке сарсуэл тому обстоятельству, что часто слышал ее, будучи еще маленьким мальчиком. Она очаровывала меня тогда, очаровывает и сегодня. К сожалению, взрослея, начинаешь отчетливее видеть недостатки в предмете своей любви. Но ведь для сарсуэлы справедливо то же, что и для всех других видов искусства: здесь есть произведения великие, хорошие, средние, плохие и безобразные. Когда я был подростком, более всего меня смущало то обстоятельство, что комические роли (роли второго положения) поручались людям с ужасными голосами. Я просто выходил из зала во время их сольных номеров и возвращался, только когда начиналось настоящее пение. Как и отец, моя мать Пепита Эмбиль была звездой сарсуэлы. Она была наделена врожденным талантом, ведь баски известны своей любовью к пению. В Испании говорят, что один баск — это берет, два баска — игра в ручной мяч, три баска — хор. Многие уроженцы этого края, даже не обладая какой-либо музыкальной подготовкой, прекрасно справляются с ансамблевым пением, они великолепно держат строй в многоголосии, обладая природным гармоническим чутьем. Мой дед по материнской линии был церковным органистом и в свободное время любил играть фортепианные переложения опер; а мамин дядя — протоиерей — был знаменит своей выразительной драматической декламацией в мессе. Этот высокий импозантный человек тщательно готовился к исполнению литургии, упражняясь в вокале. Моя мать считает, что именно пример дяди, которого она в детстве видела во время церковной службы, способствовал развитию в ней чувства театра. Моя мама уроженка Гуэтарии, деревни, получившей известность благодаря урожаям «морских даров», а также благодаря тому, что здесь родился Хуан Себастьян дель Кано, или Элькано, возглавивший экспедицию Магеллана после того, как великий мореплаватель был убит. Элькано принадлежал к числу первых людей, совершивших кругосветное путешествие. Баленсиага, знаменитый портной, также был родом из Гуэтарии, которая расположена примерно в двадцати милях от Сан-Себастьяна. Впервые мама начала выступать как солистка-вокалистка с хором «Доностиарра» в Сан-Себастьяне. Этот хор широко гастролировал, и лет в восемнадцать она уже появлялась на сценах Лондона и в парижском зале «Плейель». В Париже мама задержалась, чтобы брать уроки по вокалу у педагога-американца, а затем вернулась на родину и дебютировала в какой-то испанской опере на самой знаменитой испанской оперной сцене — в барселонском театре «Лисео». Там она выступила в роли девушки, которую звали... Пласида! В то время сарсуэла переживала период расцвета. Этот жанр все более привлекал маму, и в начале 1940 года она стала участницей спектакля «Сестра Наварра» Федерико Морено Торробы. Впервые Торроба сыграл важную роль в жизни нашей семьи; впоследствии случаи его доброго вмешательства были весьма многочисленны. В этой постановке пел и мой отец. Именно тогда мои родители встретились и полюбили друг друга. В «Сестре Наварре» есть эпизод, где сопрано признается в любви баритону. Три месяца спустя после этого совместного выступления мои будущие родители поженились. «Ты была так настойчива! — и теперь говорит маме отец.— Что же мне еще оставалось, как не жениться на тебе?» Их бракосочетание состоялось 1 апреля 1940 года. Отцу было 33 года, а матери — 22. В то время создавалось великое множество сарсуэл, и хотя маме предложили контракт на оперные выступления в театре «Лисео», ей очень льстило, что композиторы пишут сарсуэлы специально для нее. Она была так счастлива своим успехом в этом жанре, что решила отдать ему все свои силы. Певцы сарсуэлы выступали один-два раза в день по будням и два-три раза в день по воскресеньям. Многие произведения выдерживали сотню или даже две сотни представлений, и как только труппа прекращала давать один спектакль, она немедленно принималась за постановку другого. Мои родители гордились своей работой, но вообще-то она связала их по рукам и ногам. Голоса их были большой потерей для мира оперы. Когда моей матери исполнилось сорок лет, она разрешила мне аккомпанировать ей в ариях из «Тоски», «Турандот», «Сельской чести», и я не погрешу против истины, сказав, что оперной сцене остается только сожалеть о том, что эта певица никогда не появлялась на ней как солистка. Еще в 1963 году, когда моя жена Марта и я начали работать в Израильской национальной опере в Тель-Авиве и оценили уровень ее труппы, я порывался убедить маму присоединиться к нам и начать оперную карьеру, ведь она была тогда в великолепной вокальной форме. Я родился в типичном мадридском районе Баррио де Саламанка, на улице Ибисы, 30 (теперь 34), 21 января 1941 года. Брат моего отца Педро (Перико) и его жена Росита до сих пор живут в этом доме. Каждый раз, приезжая к ним, я беру верхнее си-бемоль, потому что именно в этих стенах я впервые что-то запел или по крайней мере провизжал эту ноту, и, наверное, даже в более высоком регистре. Городские власти Мадрида установили доску на этом доме, надпись на которой гласит: «Здесь родился Пласидо Доминго». Моя сестра Мари Пепа, родившаяся в сентябре 1942 года, и мой кузен Хайме говорят, что они всегда воспринимают эти слова так, как если бы там было приписано: «И мы тоже!» (Мари Пепа — имя, которое мы называем castho, оно характерно не столько вообще для Кастилии, сколько именно для Мадрида — сердца Кастилии.) Я совсем не помню военного времени, потому что в 1945 году мне было только четыре года, но знаю, что, несмотря на нейтралитет, в Испании были трудности с продуктами (например, не хватало белого хлеба и сахара), и родители в своих гастрольных поездках искали любую возможность достать что-нибудь для детей. Среди наших семейных преданий бытует только одно о том, как рано проявилась во мне любовь к музыке. Это предание связано с именем брата матери Франсиско, моим крестным отцом. Дядя Франсиско, прозванный Пако, был человеком крупного сложения и много курил. По рассказам, в то время когда мама меняла мне пеленки, он частенько стоял рядом, набивая табак в свою трубку, и напевал строчку из испанской песни: «Levantate, morenito, levantate resalao» («Просыпайся, темнокожий малыш, просыпайся и будь весел»). Не знаю, то ли эта фраза, то ли голос дяди Франсиско действовали на некоторые мои мышцы расслабляюще, но не однажды свеженабитый табак в его трубке из-за этого подмокал. Бесспорно, то была реакция на музыку. Я, правда, оставляю право другим судить — положительная или отрицательная. Мы жили вместе не только с семьей дяди Перико, но также с его сестрой Энрикетой и ее мужем Паскуалем. Из тех времен мне ясно запомнились отважные велосипедные прогулки, которые мы с моим двоюродным братом совершали по зеленой, усаженной деревьями улице Ибисы (мои родители приходили от этого в ужас). Мать и отец были в постоянных разъездах, поэтому Мари Пепа и я часто оставались с нашей дорогой тетушкой, сестрой мамы Агустиной. Это общение очень сблизило нас. Когда мне было то ли пять, то ли шесть лет, семья переехала на другую квартиру, в двух кварталах от старого места, на улицу Саинс-де-Баранда. (Недавно, читая книгу дирижера Атаульфо Архенты, я узнал, что он провел последние годы жизни в том же доме, где поселились мы.) Первая школа, где я учился, Колехио Иберико, располагалась на улице, в конце которой раскинулся огромный прекрасный парк Ретиро. Там были и зоопарк, и ботанический сад, и, кроме того, предостаточно места для беготни, игр и езды на велосипедах. Мне помнится ощущение естественности круговорота тогдашней жизни: дом, школа, парк, дом, школа, парк. И так день за днем. Большую часть времени родители находились на гастролях и потому особенно чудесными были периоды, когда мы оказывались вместе. Отец и дядя, оба с тонким чувством юмора, любили поддразнивать детей и часто над нами подшучивали. В моей памяти осталось не так уж много музыкальных впечатлений от тех ранних лет моей жизни, но на некоторых спектаклях, где участвовали родители, мне удалось побывать. Хорошо помню отца — во фраке, со щегольской бородкой,— исполняющего партию элегантного кабальеро де Грасиа в короткой классической сарсуэле под названием «Большая дорога». В холодные зимние мадридские дни мы по утрам ели горячие, хрустящие чуррос: палочки из тонко раскатанного теста, слегка поджаренные на растительном масле. Их мы обмакивали в горячий шоколад. Восторг! Одним из самых счастливых моментов в детстве был для меня тот, когда я видел стоящего на углу продавца с моим любимым лакомством. Сбегать купить чуррос я готов был всегда. Правда, и тетя Росита, и родители доверяли мне покупку и других продуктов, а однажды поручили даже сходить за яйцами. Я был так горд этим, что, возвращаясь из магазина, радостно крутил сетку с покупками над головой. Придя домой, я обнаружил, что все яйца разбиты. Тетя выслушала рассказ о том, как я упал по дороге, и произнесла: «Ну нет, ты вовсе не падал! Мы же все видели из окна!» Рождественская ночь называется в Испании Noche Виепа, и мне кажется, мы с сестрой никогда в эту ночь не спали. Каждый год приходило это потрясающее, радостное время, когда собиралась вся семья и множество друзей. Поскольку мои родители были людьми театра, у нас всегда устраивали маскарад, скорее импровизированный, нежели подготовленный заранее. Например, во время застолья кто-нибудь неожиданно появлялся в дверях в костюме и в маске. Крещение (6 января) испанцы празднуют особенно торжественно. Этот день называют днем трех царей или трех волхвов, что соответствует итальянскому празднику La Befana*. Приходят три царя и приносят детям подарки. В других странах этим занимается на рождество Санта-Клаус. По обычаю, малыши должны за месяц до этого дня написать царям послание, а накануне праздника пораньше лечь спать. Для царей мы готовили угощение, включая и десерт, ставили три больших кувшина с водой: для верблюда, слона и лошади, на которых приезжают цари. А еще мы должны были начистить до блеска и выставить за дверь свои башмаки. Праздник был окружен тайной. Самым большим счастьем оказывалось пробуждение на следующее утро, когда мы обнаруживали массу великолепных игрушек. Мои родители замечательно разыгрывали эту комедию: угощение было съедено, вода выпита и обязательно лежало письмо, в котором цари просили нас хорошо себя вести весь следующий год. Каждое лето мы отправлялись всей семьей в Гуэтарию. Родная деревушка моей матери так прекрасна, что государственные власти объявили ее национальным достоянием и взяли под охрану все постройки.

* Так называется по-итальянски и сам праздник Крещения, и фея-старушка, которая, по преданию, приносит детям крещенские подарки.— Прим. перев.

Мэр ежегодно устраивал в Гуэтарии театрализованный праздник возвращения Элькано. Герой высаживался с корабля, после чего происходило торжество, во время которого по улицам прогоняли незапряженного быка. Когда мне было пять или шесть лет, в деревню приехала небольшая труппа, нечто среднее между цирком и водевильным шоу. Артистам потребовался человек для игры на большом барабане, и я, к великому удивлению тети Аниты и моей сестры, взялся за это дело. Так состоялся мой артистический дебют. В моей памяти живут еще несколько примечательных случаев из детских лет в Испании, но особенно запомнился мне день, когда вместе с одним из мальчиков мы пошли купаться. Происшедшее событие привело в волнение всю Гуэтарию. Ударившись в воде о перевернутую весельную лодку, мой приятель утонул. Это была моя первая встреча со смертью, и она произвела на меня очень сильное впечатление. В другой раз я оказался совсем рядом со смертью, когда подавился сливовой косточкой. Отец сразу же побежал со мной к врачу, но на середине пути увидел, что я почти задохнулся. Тогда он просто залез пальцем мне в горло и протолкнул косточку. Удовольствия это мне не доставило, но зато спасло жизнь и явно не повлияло на голосовые связки. В 1946 году композитор Федерико Морено Торроба, так тесно связанный с судьбами членов нашей семьи, организовал собственную труппу для исполнения сарсуэл, которая должна была на протяжении двух лет гастролировать в Пуэрто-Рико, Мексике и на Кубе. Мои родители участвовали в этом предприятии. Тот период оставил смутный след в моей памяти, возможно потому, что я чувствовал себя очень несчастным из-за отсутствия отца и матери. Их турне заканчивалось в Гаване, после чего труппа должна была вернуться в Испанию. Но мои родители, влюбившиеся в Мексику и в свою очередь снискавшие горячую симпатию мексиканской публики, решили оставшееся до возвращения на родину время провести там. Мексиканские друзья и поклонники принимали их так восторженно, что родители пришли к отважной идее организовать собственный театр и обосноваться в Мексике. Они вызвали меня и сестру, и в декабре 1948 года мы в сопровождении тети Аниты отплыли из Бильбао на корабле «Маркиз де Комиллас». В знак прощания с берегами Испании я пил оршад — прекрасный прохладительный напиток из миндаля. Когда через семнадцать лет я вернулся в Испанию, то первым делом вновь выпил оршад. Что может быть прекраснее для двух маленьких детей, нежели месячное путешествие на корабле! С нами вместе плыли еще двадцать ребятишек из разных стран. Мы проводили вместе все время: каждый день встречались в ресторане, смотрели кино, торчали на танцах, проказничали, играли на верхней палубе, это было чудесно. (6 января, в день трех царей, нас поразило, как это верблюду, слону и лошади удалось добраться до нас по морю, но в этом возрасте в конце концов все кажется возможным, и мы поверили, что так оно и было.) Наш корабль причаливал в нескольких портах Северной Португалии, потом мы отплыли в направлении Карибских островов, останавливались в Кюрасао (Венесуэла), в Пуэрто-Рико и, наконец, в незабываемом месте, где с тех пор мне больше не довелось побывать,— на Кубе. Вид, открывшийся при вхождении корабля в гавань, восхитил нас невероятно. В Гаване мы простояли три дня. В последние годы я получал приглашения выступить там. Надеюсь, в скором времени это и произойдет. Однако я не отправлюсь туда, пока не получу одобрения моих друзей, покинувших Кубу. 18 января 1949 года, как раз за три дня до моего восьмилетия, мы прибыли в мексиканский порт Веракрус. Корабль должен был всю ночь простоять на якоре в гавани, покуда таможенники не проверят на борту документы. Но мои родители разыскали моторную лодку и прибыли встречать нас на ней. Отец отрастил усы, и, когда лодка пристала к кораблю, сестра стала кричать ему, что вовсе не одобряет его внешний вид. Но, конечно, встреча с родителями переполняла радостью и сестру, и меня. Из порта мы поехали в Мехико, где теперь жили родители. Сезон сарсуэлы был в разгаре, а мы, дети, пошли в американскую школу. У мамы родилась идея открыть первоклассный магазин по продаже детской одежды, импортируемой из Испании. Но до открытия магазина и обустройства квартиры, расположенной над ним, прошло немало времени. В те дни нас опекала Эсперанса (Пеланча) Васкес — женщина, бывшая одним из лучших друзей не только отца и матери, но и моим тоже. Эту дружбу прервала только ее недавняя смерть. С Эсперансой жили племянница и два племянника. Вместе с ними мы прекрасно проводили время. Через несколько месяцев и наше жилье, и магазин на улице де лос Инсурхентес, 299, были готовы. Позже мы перебрались в здание, находящееся за несколько кварталов от первого нашего дома, а потом переехали еще раз в очень старый дом традиционной мексиканской постройки, который носил название «Эдифисио Кондеса». За исключением краткого перерыва, я прожил в нем до двадцати одного года. Хотя я и продолжал ходить в американскую Виндзорскую школу до конца учебного года, английский мне так и не дался. Курс английского языка там преподавали, но времени, проведенного в школе, оказалось для меня слишком мало, чтобы достичь хороших результатов. В следующем году я начал посещать Мексиканский институт. Вот тут-то и настало для меня золотое времечко, хотя счастье мое было связано вовсе не с учебой. Я страстно любил футбол и почти каждый день участвовал в двух матчах. Наш учитель Альберто Годинес был так предан этой игре, что всех мальчиков своего класса, входивших в спортивную команду, старался во что бы то ни стало перевести в следующий класс, чтобы мы оставались вместе. Он даже разрешал нам переодеваться в спортивную форму на последних минутах каждого урока, и мы гоняли мяч все пятнадцать минут перерыва. Я был вратарем. В среднем мы играли два — два с половиной часа в день. Команда поднялась до такого уровня, что из нее потом вышли три профессиональных игрока, в том числе Хосе Луис Гонсалес, который стал футболистом международного класса и выступал за национальную команду на двух чемпионатах мира. У испанских мальчишек есть обычно две заветные мечты — стать футбольным вратарем или тореадором. Когда мне было около четырнадцати лет, я пошел с приятелем на небольшой тьентас—тренировочную арену — попробовать свои силы. Бычок, с которым я должен был сразиться, ростом был не больше взрослого дога, но я испугался: вдруг, если он сильно ударит меня, это обнаружат мои родители. Бычок погнался за мной, повалил на землю... В результате я решил остаться вратарем. Тогда же мое внимание начали притягивать спектакли труппы, организованной родителями. По воскресным дням, а иногда и в середине недели, несмотря на то что утром надо было идти в школу, я отправлялся в театр, где играли отец и мать. Кроме участия в своих спектаклях, они выступали еще и с испанской труппой «Кавалькада», программы которой включали номера из сарсуэл, танцы фламенко и чтение стихов, обычно из Гарсиа Лорки. Однажды родители устроили песен но-танцевальный конкурс для детей. Я принял в нем участие, исполнив испанскую песню в стиле фламенко, которая называлась «Тани». Мне было тогда восемь лет, я ходил в коротких штанишках и был очень упитанным. Мама заметила, что во время пения одно ухо у меня сильно покраснело — нечто подобное время от времени происходит со мной до сих пор, если я перегреюсь, переутомлюсь или просто почувствую какую-то неловкость. Победив в конкурсе, я получил приз — книжки и футбольный мяч,— но какой-то мальчуган заплакал оттого, что не он выиграл состязание, и я отдал ему все награды. Так состоялся мой дебют в Западном полушарии. (В Мексиканском институте я всегда вызывался петь, когда набирали школьный ансамбль. Мой сольный репертуар ограничивался «Гранадой», и ребята, привыкшие часто слышать ее в моем исполнении, прозвали меня «гранадцем».) Иногда для участия в сарсуэлах требовались дети, тогда и мы с сестрой попадали на службу. Таким образом, я начал постигать основы театрального дела в раннем возрасте. Я сидел на оркестровых и сценических репетициях, видел работу постановочных и пошивочных цехов, ставил ноты на пюпитры в оркестровой яме. Мои родители сами были антрепренерами, поэтому я познал суровую действительность театрального мира вовсе не с парадной стороны. Сейчас я счастлив, потому что просто пою, мне за это платят и публика заполняет зал. В театре моих родителей спектакли играли отнюдь не всегда при аншлаге.Обычно кто-нибудь — отец или мать — отправлялся посмотреть из-за занавеса в зал и определить, насколько высок сегодня сбор. Но я не помню, чтобы опасения насчет малочисленности публики отражались на ходе представления. Мои родители были истинными артистами и всегда играли в полную силу. К счастью, серьезных финансовых проблем у них и не возникало. Вскоре после нашего приезда в Мексику я и моя сестра начали учиться игре на фортепиано у прекрасного педагога Мануэля Барахаса. Мы много занимались дома, а дважды в неделю после школы отправлялись к нему на урок. Племянники Пеланчи тоже учились у него. Обычно тетушки прогуливались неподалеку, поджидая нас во время урока, и если урок шел плохо, то Барахас кричал: «Тетушки, наверх!» Они должны были подняться и выслушать его ругань в адрес кого-нибудь из учеников. Провинившегося он наказывал так: надо было полчаса или час стоять с вытянутыми руками, держа в них книги. Сейчас это кажется жестоким, но в то время считалось вполне оправданным. Тетушка Агустина наблюдала не только за нашими музыкальными занятиями. Родители, как всегда, часто гастролировали — то ли в мексиканских провинциях, то ли даже в других латиноамериканских странах. Однажды они провели восемь месяцев в Пуэрто-Рико, так что довольно долгое время мы оставались без них. Наша тетушка, несмотря на строгость, была замечательным человеком. Воспитатель чужих детей чувствует за них гораздо большую ответственность, чем за собственных. Особую требовательность Агустина проявляла в вопросах пунктуальности, поэтому если мои друзья начинали перекидываться бутылками с молоком, которые я купил на рынке, то я боялся выговора за разбитую бутылку ничуть не меньше, чем за опоздание хотя бы на несколько минут. В среду вечером тетушка обычно отлучалась из дому, и эти дни получили у нас название «пепельные среды»*: мы тайком приводили друзей, чтобы вдоволь побезобразничать. Хорошо помню, как мы забавлялись со стоявшим у нас на фортепиано бюстом. Один из моих приятелей бросал его в окно из нашей квартиры на третьем этаже, а другой должен был внизу поймать.

* Так у англичан называется среда первой недели великого поста.— Прим. перев.

Вообще, я вспоминаю Агустину и то время с величайшей любовью: тетя действительно была для нас второй матерью. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, Барахас заболел и умер. Перед родителями встал вопрос, стоит ли готовить меня к профессиональной карьере музыканта. Наконец они решили отправить меня в Национальную консерваторию, где студенты изучали и музыкальные, и общеобразовательные предметы. Поначалу мне было там трудно. Я любил Барахаса, привык к нему и очень долго приспосабливался к своему новому учителю. Но я верю в la forza del destino*, в провидение, все, что ни происходило в моей жизни, обычно оборачивалось к лучшему. Действительно, если бы мой учитель был жив, я мог и не попасть в консерваторию и в моей судьбе не случился бы тот переворот, который произошел в скором времени на этом новом жизненном пути. Оставаясь у Барахаса, я, вероятнее всего, стремился бы стать концертирующим пианистом. И хотя игра на фортепиано давалась легко — я хорошо читал с листа, обладал природной музыкальностью,— сомневаюсь, что из меня получился бы большой пианист. Наконец, если бы не было новых обстоятельств, я никогда не начал бы петь так рано, как это случилось. В консерваторию я пришел мальчиком, у которого за душой не было ничего, кроме футбола и игры на фортепиано. Футбол я продолжал любить, но он уже больше не играл такой важной роли в моей жизни. Мне очень нравились уроки литературы, математики, причем особенно хорошо я помню старую испанку, которая преподавала математику. Сам я никогда не имел ничего против того, чтобы поиздеваться над строгими учителями, но эта дама была настолько симпатична, что насмешки наших ребят всегда раздражали меня. Они передразнивали кастильское произношение этой бедной женщины. Есть большая разница между тем, как произносят мягкие «с» и «2» в Кастилии и в Мексике, да, собственно, повсюду в Латинской Америке. У мексиканцев они звучат приблизительно так же, как в английском языке, а у кастильцев больше походят на английское же «(/i». Когда я приехал в Мексику, то поначалу меня тоже дразнили за акцент, что не раз приводило к дракам.

* Сила судьбы (итал.).

Позже я, как и все дети, приспособился к местному произношению, но даже теперь, бывая в Испании, я совершенно естественно перехожу на кастильский говор. В Аргентине же, как правило, говорю по-местному, более певуче, произнося двойное «I» довольно твердо. Как ни странно, но в консерватории, которая давала весьма основательное, разностороннее образование, уроки были значительно менее интересными, чем у Барахаса. Один приятель как-то сказал мне, что нигде, кроме консерватории, не отучают столь успешно любить музыку. Вместо насыщенного часа занятий через каждые три-четыре дня, к которому я привык во время обучения у моего частного педагога, я теперь получал урывками уроки минут по двадцать, не более. Я замкнулся, потерял интерес к фортепиано, хотя совершенствовался в новых важных для меня предметах — сольфеджио, гармонии и прочих дисциплинах. Учитель по сольфеджио, очень знающий преподаватель, приходил в неистовство, если кто-нибудь не мог правильно спеть свою партию, и начинал кричать: «Музыканты! Да мы все просто умственно отсталые существа! Физики и химики должны знать тысячи сложнейших формул, а наша забота — всего лишь семь нот: до-ре-ми-фа-соль-ля-си. Снова до, снова ре, снова ми — то же самое опять и опять!» Для консерватории те годы были периодом расцвета. Здесь преподавал Карлос Чавес, известный композитор и дирижер, звезда профессорского состава. Профессор Хулиан Карильо был ведущим пропагандистом сочинений для четвертитонового фортепиано. В консерватории я дружил с Эдуардо Матой — сегодня он хорошо известен и с успехом выступает как дирижер. Мата и я даже сочинили вместе пьесу — Симфониетту № 1. Мы не задумываясь убегали с общеобразовательных предметов, какой-нибудь биологии или математики, чтобы работать над композицией или играть в четыре руки. Позже Эдуардо посещал в консерватории дирижерский класс Игоря Маркевича, куда и я ходил в качестве вольнослушателя. Тогда Маркевич работал над тремя симфоническими произведениями: Четвертой симфонией Чайковского, Второй сюитой из «Дафниса и Хлои» Равеля и «Вариациями на тему Пёрселла» («Путеводитель по оркестру для юношества») Бриттена. Эти занятия развили во мне интерес к симфонической музыке и дирижированию. Но уже задолго до того времени я стал наблюдать за работой певцов из Национальной оперы, которые приходили в консерваторию, чтобы взять урок у преподавателя или позаниматься самостоятельно. Артисты будили мое любопытство. Я побывал в классах у нескольких педагогов вокала, и мир оперы стал постепенно притягивать меня, хотя в то время я даже не пробовал петь в сарсуэле у родителей. В Мексиканском институте, где я проучился первые пять лет, занимались только мальчики. После школьных занятий я прямехонько направлялся домой. В консерватории же классы были смешанными, уроки иногда продолжались до вечера, поэтому я имел алиби, чтобы не всегда появляться домой к ужину. Кстати, лично я не согласен с тем, что раздельное обучение способствует лучшему сосредоточению. Когда мальчики и девочки учатся вместе, у них появляется большая потребность сделать что-то действительно хорошо или по крайней мере произвести хорошее впечатление. Меня очень заинтересовали некоторые девочки в консерватории, и, как только представился случай, я пригласил прогуляться одну из них. Она была, как и я, студенткой-пианисткой, но по возрасту на два года старше меня. Как раз тогда же я впервые попробовал петь, и она аккомпанировала мне на фортепиано. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, я решил уйти из дома, чтобы жить вместе с этой девушкой. Мы скрывались у одного из ее старших братьев и вскоре тайно поженились. Этот драматический эпизод имел для меня большие последствия, поэтому мне тяжело вспоминать о нем даже сегодня. Я связываю случившееся с тремя обстоятельствами. Во-первых, с частыми отлучками из дома родителей. Они были так поглощены работой, что отец никогда не беседовал со мной о жизни и вряд ли даже представлял себе, что творится в душе его сына. Я считал, что мое тогдашнее отношение к подруге — это и есть истинная любовь, а поскольку темперамента у меня было хоть отбавляй, то решил, что нам непременно надо пожениться. Сыграла свою роль и строгость тетушки, которая, как я теперь хорошо понимаю, сильно ущемляла права подростка, стремящегося к независимости. И, наконец, надо признать тот факт, что сильное эмоциональное напряжение свалилось на меня не вовремя — ведь это был самый сложный, тот, что называется переходным, период юности. Родители, находившиеся вместе с Пеланчей в Европе, узнали о моем уходе из дома. Вернувшись, они разыскали меня и привели назад. В конце концов мне удалось убедить отца, что раз уж я женат, то должен по крайней мере получить возможность увидеть жену. Вместе с ним мы пошли домой к ее родным, а когда пришло время расставаться, я кинулся к отцу со словами: «Умоляю! Я чувствую, что должен быть здесь». И остался. Ее родители нашли нам квартиру, мы в нее переехали, и скоро моя жена забеременела. Потребовалось совсем немного времени, чтобы понять совершенную безысходность нашего положения. Мы были очень молоды, не имели никакого жизненного опыта, не могли себя обеспечить. А тут еще родился ребенок — мальчик, которого мы назвали Хосе (Пепе). Это произошло в июне 1958 года, когда мне было семнадцать лет, поэтому в сорок два года я уже имел двадцатипятилетнего сына и маленькую внучку. С женой мы разошлись, не прожив вместе и года, хотя оформление развода произошло лишь годом позже. Это было ужасно мучительное для меня время. Я не знал, как выбраться из случившейся катастрофы. Даже сейчас, когда я могу вспоминать обо всем этом спокойно, я продолжаю удивляться, как ее родители, которые были в курсе всего того, что с нами происходило, могли позволить своей восемнадцатилетней дочери уйти из дома и выйти замуж за шестнадцатилетнего юнца. Но судьба вновь на долгое время смилостивилась ко мне. В известном смысле женитьба ускорила становление моей карьеры. Я должен был искать работу, чтобы хоть как-то поддержать жену, ребенка и себя. Оставаясь в консерватории, я неминуемо превратился бы в того, кого называют «консерваторской крысой». Это категория людей, которые учатся делать все профессионально, но никогда не превращаются в настоящих артистов. Уход из консерватории открывал передо мной новые возможности и делал меня независимым. Когда я окидываю мысленным взором те четыре года, что прошли между рождением сына и моим отъездом из Мексики, то до сих пор поражаюсь количеству мест, где я успел поработать, и разнообразию своей тогдашней музыкальной и театральной деятельности. Первый ангажемент я получил как аккомпаниатор мамы для ее концертов в Мериде (штат Юкатан). После этого я начал выступать в труппе родителей в сарсуэлах. К тому времени я уже знал большую часть их репертуара и прекрасно себя чувствовал, выступая в баритоновых партиях. Дома родители помогали мне советами по овладению голосом. Позже, в консерватории, я стал более серьезно, чем раньше, посещать вокальные классы. Собственно говоря, у меня никогда не было учителя по пению, хотя я прослушивался у нескольких педагогов. Одна дама, очень сведущая в физиологии голоса, пыталась объяснить мне, как надо пользоваться надгортанником и гортанью, что делать с дыханием, рассказывала что-то про мышцы лба, про то, каким способом добиваться резонанса... Но все это было чистой теорией и нисколько не помогло мне в пении. И все же один педагог мне нравился — чилиец Карло Морелли. Его брат Ренато Дзанелли прославился исполнением роли Отелло. (Их настоящая двойная фамилия — Моралес-Дзанелли. Морелли начинал как тенор, затем стал баритоном; Дзанелли же, наоборот, перешел из баритонов в тенора.) Я заинтересовался классом Морелли, зная, что у него берут уроки многие лучшие профессиональные певцы Мексики. Морелли не обращал никакого внимания на вокальную технику. Его гораздо больше привлекали особенности интерпретации, а именно это и интересовало меня с самого начала. Он был мистик и спирит, верил, что мистицизм помогает пению. Я не разделял его взглядов (не разделяю их и сейчас) и тем не менее пошел в его класс. Морелли носил великолепное кольцо с сапфиром, золотая оправа была сделана в форме двухголового змея. Умирая, он просил свою жену отдать это кольцо мне, и я ношу его по сей день. Именно в классе Морелли я впервые взял верхнее си-бемоль. Случилось так, что в тот день консерваторию посетил президент Мексики Адольфо Лопес Матеос. Он зашел в класс, когда я пел в квартете из «Богемы». Я безумно радовался своему новому высокому звуку, и спустя годы другая ученица класса — это была моя будущая жена Марта — рассказывала, как уморительно я закидывал голову в присутствии президента, чрезвычайно гордясь собой! И в консерваторские годы, и позже мой хороший друг Пепе Эстева открывал вечером каждого понедельника двери своего дома для любителей музицирования. Эти встречи имели очень большое значение для моего музыкального образования. Пепе, занимавшийся пением, происходил из необычной, несколько эксцентричной семьи, все члены которой страстно увлекались музыкой. Его мать играла на арфе, сестра — на гитаре, а брат был скрипачом (сейчас он руководит Мексиканским оркестром). На эти вечера собирались от четырех-пяти до двадцати человек. Мы захватывали из дома еду, а мать Пепе не один раз за вечер варила кофе. Наши посиделки начинались в половине девятого или в девять часов вечера и продолжались до двух-трех часов ночи. Каждый приносил с собой какие-нибудь ноты. И хотя я уже пел, в этом доме главной моей задачей была игра на фортепиано. Я появлялся с огромной кипой нот в руках, заявляя в шутку, что ничего не смог приготовить. Аккомпанируя брату Пепе, я познакомился со скрипичным репертуаром, играя в ансамблях, постигал тонкости камерной музыки. Но больше всего мне приходилось быть концертмейстером певцов. Эти вечера стали нашим университетом. Обычно несколько певцов Национальной оперы показывали здесь друг другу свои работы, обсуждали роли, говорили об известных современных вокалистах. Поскольку кое-кто из них в театре конкурировал, развлечение приобретало порой привкус соревнования. В семействе Эстева регулярно появлялись Хулио Хулиан и Карлос Сантакрус — тенора с великолепными верхами. Хулиан обладал прекрасным голосом и сделал успешную карьеру в Мексике еще до того, как я начал выступать. Сантакрус работал в труппе моих родителей, и позже я дирижировал постановками, в которых он участвовал— сарсуэлами «Озорница» и «Луиза Фернанда». Обе принадлежали перу нашего старого друга Морено Торробы. Эти еженедельные встречи развивали меня как музыканта гораздо больше, нежели все другие занятия. Я поглощал огромное количество музыкальных произведений, а практика музицирования учила меня тому, где и как вести партнера, а где и как идти за ним, давала возможность узнать разные стили, а в пении — типы голосов. Мое участие в музыкальных вечерах продолжалось не менее трех лет. Я и сегодня нахожу эти встречи полезными и приятными, вспоминаю о них с любовью, сожалея о том, что они остались в прошлом. Нынче я могу только мечтать о свободном времени для любительского общения с музыкой... Несмотря на свою новую верхнюю ноту и другие признаки, свидетельствовавшие о возможности развивать теноровый диапазон, я продолжал петь баритоновые партии в труппе моих родителей. Правда, баритоны сарсуэлы всегда поют в верхнем регистре, их тесситура соответствует возможностям традиционно понимаемого высокого баритона. Один из сезонов мы с отцом провели в гастролях по юго-восточной Мексике с другой труппой. Я пел в хоре, играл на фортепиано, поддерживая маленький оркестр, вел диалоги — одним словом, изо дня в день делал все то, что требовалось в представлениях. Когда мы были в Веракрусе, в том самом мексиканском порту, куда я впервые приехал ребенком и где родилась Марта, постоянный солист-тенор заболел, и меня попросили заменить его в спектакле «Луиза Фернанда». Партии тенора в сарсуэлах имеют устрашающую тесситуру, с ними не пошутишь. И вот неожиданное стечение обстоятельств заставило меня дебютировать как тенора. Те гастроли запомнились мне еще по одной причине. Однажды я опоздал на важную репетицию, и отец отчитал меня за расхлябанность перед всем коллективом. Это вызвало во мне острое чувство стыда. Отец был абсолютно прав: я получил незабываемый урок профессионального отношения к делу и пунктуальности в театре. Продолжая оставаться в труппе родителей на положении баритона, я пел во многих важных спектаклях репертуара. Он включал сарсуэлы «Ла калезера», «Терраса дворца», «Катюшка», «Луиза Фернанда», «Гавиланес» и другие. Мы выступали в Монтеррее, Гвадалахаре, Мери-де, Агуаскальентесе, Сан-Луис-Потоси — короче говоря, по всей Мексиканской республике. Случилось так, что в день смерти папы Пия XII мы оказались в католическом центре Мексики — Гвадалахаре. Последовавший за тем период траура был вдвойне печален для моих родителей, потому что на спектакли приходило очень мало людей. Как раз в то время было объявлено о прослушивании на сольные партии и в хор для постановки мюзикла «Моя прекрасная леди», который впервые должен был ставиться в Мексике, на испанском языке, конечно. Предполагалось повторить ту же постановку, что шла в Лондоне и Нью-Йорке, с такими же декорациями, костюмами, с той же хореографией. Я получил роль пьяницы из числа дружков Альфреда Дулиттла. На меня были возложены также обязанности ассистента дирижера и ассистента концертмейстера. Профессора Хиггинса играл один из лучших мексиканских актеров — Маноло Фабрегас, но найти исполнительницу главной роли оказалось весьма затруднительно. Как-то, когда мы с Пепе Эстевой ждали автобус, мимо проходила наша приятельница, певица-сопрано Кристина Рохас. Она пожаловалась на отсутствие работы, и мы настойчиво посоветовали ей отправиться на прослушивание в хор, который еще не был набран полностью. Она пошла, спела арию из «Мадам Баттерфляй». Когда Кристина закончила ее, я увидел толпу людей, вырвавшихся на сцену из-за кулис. Началась невообразимая суматоха: ей тут же начали примерять туфли, шляпы, платья, парики — она получила роль Элизы Дулиттл! Я не мог предвидеть, что события развернутся таким образом, но, конечно, был очень рад за Кристину. Она блестяще исполнила партию и имела большой успех. Это может показаться неправдоподобным, но «Моя прекрасная леди» долгое время ежедневно шла на сцене, а по воскресеньям спектакль играли даже дважды. У нас не было ни дня отдыха. Без перерыва прошло сто восемьдесят пять представлений. Когда артистам приходится играть один и тот же спектакль месяц за месяцем, они начинают понемногу сходить с ума и, чтобы снять ощущение монотонности, проделывают всякие забавные штуки. То вам подвинут стул на слабых ножках, то постучат в дверь гримуборной, а как только вы ее откроете, на вас выльется кувшин воды, причем перед самым выходом на сцену. Однажды мы окунули накладные усы Хорхе Лагунеса (тенора, который пел партию венгерского профессора лингвистики Карпати) в какую-то химическую смесь, в результате чего они приобрели запах экскрементов. Это дало Фабрегасу повод в диалоге с Лагунесом вместо реплики «этот отвратительный венгр» сказать «этот вонючий венгр». Все мы попадали в какую-нибудь переделку. Мне тоже достаточно часто приходилось становиться жертвой розыгрышей. Для того чтобы выглядеть как настоящий пьяница, я надевал грубую поношенную одежду, такие же ботинки, а затем, когда пел в хоре на балу, менял все это на фрак и элегантные туфли. В один из вечеров, начав переобуваться, я обнаружил, что мои бальные туфли прибиты гвоздями к полу, причем из каждого ботинка выглядывало по пять шляпок. Быстро отодрать их было совершенно невозможно, поэтому я появился на балу в старых страшных башмаках и, конечно, выглядел в них весьма забавно. В этой постановке участвовали многие певцы, стремившиеся попасть в оперу. Я же тогда только начинал мечтать о ней. Оперная сцена казалась мне чем-то фантастически далеким, к тому же я слышал мало оперной музыки. Предполагая освоить теноровую тесситуру, я намеревался и дальше петь в труппе моих родителей. В спектакле «Моя прекрасная леди» выступала одна девушка-хористка, которая мечтала стать певицей ночного клуба. Ее тоже звали Кристина. Она мне нравилась, я много и часто аккомпанировал ей на фортепиано. Время от времени я был концертмейстером Кристины и еще одного певца-баритона из театра моих родителей в барах. Баритон нередко выступал в программе кабаре, и, когда он появлялся на сцене, публика обычно начинала бесцеремонно шуметь. «Убирайся! Мы не хотим тебя слушать!— кричали посетители.— Мы хотим видеть девочек!» «Будет вам, парни! — защищался он.— Чем скорее вы прослушаете три мои песни, тем скорее увидите своих девочек». «Хорошо, давай пой, но мы и не подумаем тебя слушать»,— отвечали они. Кто-нибудь из этих ребят толкал меня под локоть: «Эх ты, маэстро! Чего спишь и вздыхаешь?» Так я прошел великолепную практику аккомпанемента любовных лирических песен под рев разбушевавшейся толпы: «Кончай! Замолкни!» Бывало, что выкрикивали и кое-что похлеще. Но и певец, и я воспринимали ситуацию с юмором и не слишком расстраивались. Вскоре после того, как сошла со сцены «Моя прекрасная леди», известная и весьма разбитная мексиканская звезда Эванхелина Элисондо решила появиться в новой постановке «Веселой вдовы». Я получил почетное приглашение выучить с ней роль и спеть в спектакле. В сорока из более чем ста семидесяти представлений я исполнял роль графа Данило, а в остальных — Камиля. Во время одной из репетиций случился пожар, который мы с двумя коллегами пытались потушить. Затем нас быстро повезли в амбулаторию клиники Красного Креста, чтобы ликвидировать последствия отравления дымом. Шофер нашей машины так гнал по улицам Мехико, что я заметил одному из товарищей: «На пожаре с нами ничего не случилось, а вот доберемся ли мы живыми до больницы — это спорный вопрос». В другом мюзикле — детективной истории «Рыжик» — я выступал с красивым мелодичным номером. Во время моего пения премьерша всегда делала что-то не так, стремясь разрушить впечатление от моего исполнения. Главную мужскую партию пел прекрасный испанский артист Армандо Кальво, добрый друг моих родителей. Однажды он заболел, и, поскольку я был его дублером, мне полагалось заменить его. Но роль отдали брату Армандо — Маноло Кальво. Это нарушение профессионального такта очень разозлило меня, и я ушел из постановки. Наш режиссер Луис дель Лано, который занимает сейчас видное положение в телевидении США, частенько повторял в те времена, что любит меня как сына. Я сказал ему все, что думаю по поводу его дурного поступка, однако несколько лет спустя мысленно поблагодарил его, потому что этот инцидент в конечном счете вновь способствовал моему росту и воспитанию во мне независимости. В консерватории вместе со мной учился Мануэль Агилар, сын видного мексиканского дипломата, работавшего в США. Он всегда говорил, что я зря трачу время на музыкальную комедию. В 1959 году он устроил мне прослушивание в Национальной опере. Я выбрал тогда две арии из баритонального репертуара: Пролог из «Паяцев» и арию из «Андре Шенье». Члены слушавшей меня комиссии сказали, что мой голос им нравится, но, по их мнению, я тенор, а не баритон; меня спросили, не могу ли я спеть теноровую арию. Я вообще не знал этого репертуара, но слышал некоторые арии и предложил им спеть что-нибудь с листа. Мне принесли ноты арии Лориса «Любви нет запрета» из «Федоры» Джордано, и, несмотря на фальшиво спетое верхнее ля, мне предложили заключить контракт. Члены комиссии уверились в том, что я действительно тенор. Я был поражен и взволнован, тем более что контракт давал приличную сумму денег, а мне исполнилось всего восемнадцать лет. В Национальной опере существовали два вида сезонов: национальные, в которых выступали местные артисты, и интернациональные — для них приглашали петь ведущие партии известных вокалистов со всего мира, а певцы театра использовались в этих спектаклях на вторых ролях. Меня, собственно, и пригласили главным образом для исполнения именно таких партий во время интернациональных сезонов. В мои функции входило также разучивание партий с другими певцами. Мне довелось быть концертмейстером во время работы над многими операми. Среди них оказались «Фауст» и глюковский «Орфей», при подготовке которых я сопровождал репетиции хореографа Анны Соколовой. Моей первой оперной ролью стал Борса в «Риголетто». В этой постановке в заглавной партии выступал Корнелл Макнейл, Флавиано Лабо пел Герцога, а Эрнестина Гарфиас Джильду. Это был волнующий день. Мои родители, как владельцы собственного театрального дела, снабдили меня великолепным нарядом. Лабо удивлялся, как это начинающему тенору удалось раздобыть такой красивый костюм. Несколько месяцев спустя я выступил в более значительной партии — пел капеллана в мексиканской премьере оперы Пуленка «Диалоги кармелиток». В сезоне 1960/61 года я впервые получил возможность выступать рядом с выдающимися певцами Джузеппе Ди Стефано и Мануэлем Аусенси. В числе моих ролей были Ремендадо в «Кармен», Сполетта в «Тоске», Щеголь и Аббат в «Андре Шенье», Горо в «Мадам Баттерфляй», Гастон в «Травиате» и Император в «Турандот». Император почти не поет, но наряд у него роскошный. Марта, с которой я как раз в то время познакомился ближе, даже теперь не упускает случая напомнить о том, как я гордился великолепным одеянием, хотя сама роль была пустяковая. Когда мне предложили сыграть Императора, я совсем не знал «Турандот». Никогда не забуду своего первого появления в репетиционном зале, где в тот момент хор и оркестр разучивали номер «О луна, что ты медлишь?». Возможно, если бы я стал свидетелем их работы сегодня, то отметил бы, что оркестр играет плоско, да и хор поет не так уж хорошо, но в те минуты музыка совершенно захватила меня. Это было одно из самых ярких впечатлений в моей жизни — такой прекрасной вещи мне еще не доводилось слышать. Играя Сполетту, Щеголя и Гастона, я имел счастье петь рядом с Ди Стефано. Среди теноров, которых я слышал «живьем», он произвел на меня наибольшее впечатление. Его прекрасный теплый и страстный голос, блестящая фразировка и, сверх того, мастерское донесение каждого слова чрезвычайно вдохновляли меня. Пример Ди Стефано заставил меня поверить в то, что чудеса пения, которые демонстрируют нам грамзаписи, сделанные Карузо, Джильи, Флета, Бьёрлингом и другими «гигантами» прошлого, достижимы и ныне. Марта и многие другие молодые артисты были просто без ума от Ди Стефано. В третьем акте «Тоски» они стояли в кулисах и пожирали его глазами, слушая арию «В небе звезды горели». Как-то раз я именно в этот момент подошел к Марте сзади и обнял ее. Она пришла в страшную ярость и сказала, что я слишком много о себе воображаю! Испанский баритон Мануэль Аусенси, певший Жерара в «Андре Шенье» и Скарпиа в «Тоске», обладал одним из самых прекрасных голосов, которые я когда-либо слышал, голосом теплым, красивым, элегантным. Однажды в «Травиате» на августовском спектакле 1961 года Аусенси, игравший Жоржа Жермона, был так великолепен в арии «Ты забыл край милый свой», что ему пришлось повторить ее по требованию публики. Это прямо-таки вывело из себя Ди Стефано — Альфреда, и он заявил, что не выйдет на сцену в финале второго акта. После долгих препирательств авторитетный администратор Эрнесто де Кесада сказал наконец: «Хорошо, господин Ди Стефано, что же нам остается делать? Если вы отказываетесь выйти, то этот мальчик Доминго, который поет Гастона, заменит вас. К счастью, он уже пел Альфреда несколько месяцев назад в Монтеррее». Тут Ди Стефано пришлось изменить свои намерения и довести спектакль до конца. Однако в своем рассказе я забегаю вперед... В оперном театре я задержался не слишком долго — в общей сложности не более нескольких недель. Спустя примерно год я уже вовсю подрабатывал в других местах. Сначала я взялся выполнять функции концертмейстера в гастрольной труппе «Мексиканский ансамбль балета». В ней не было оркестра, и я вместе с некоей госпожой Кардус (ее дочь выросла в талантливую балерину и выступала потом с коллективом маркиза де Куэваса во Франции, а затем танцевала в Штутгартском балете) играл переложения для двух фортепиано балетов «Жизель», «Шопениана», «Дон Кихот», «Коппелия» и «Лебединое озеро». Мне весьма трудно было сконцентрировать свое внимание на клавиатуре, когда рядом, можно сказать у самого рояля, порхали двадцать — двадцать пять милых девушек (это ведь сорок-пятьдесят ножек!). К тому же, судя по всему, я был единственным мужчиной в их непосредственном окружении, который ими интересовался. Но дисциплина предъявляла жесткие требования, и маэстро не позволялось тратить время попусту. Я оказался также одним из тех людей, кого увлекла работа в культурной программе одиннадцатого канала мексиканского телевидения. С момента его открытия я стал делать музыкальную передачу, которая включала фрагменты из сарсуэл, оперетт, опер и музыкальных комедий (все они давались в сопровождении фортепиано). Первой моей заботой был отбор исполнителей. Я привлекал к участию в передаче многих своих друзей из студии Национальной оперы. Не приглашал я почему-то только Марту, что кажется сейчас довольно странным. Но ее положение представлялось мне столь высоким, значительным, что я не надеялся заинтересовать ее этой чепухой. Позже она признавалась, что ужасно хотела участвовать в телевизионной программе. Я подбирал репертуар, обеспечивал участников передачи костюмами, париками, гримом (иногда брал что-то взаймы в труппе у родителей), аккомпанировал большинству певцов и иногда пел сам. Разумеется, без накладок не обходилось и у нас. Во время дуэта Джильды и Риголетто у баритона начала отклеиваться борода, но певец этого не заметил. Я, сидя за фортепиано, стал усиленно жестикулировать, но, пока он удивленно таращился на меня, борода отклеивалась все дальше, свисая со щеки. В другой раз тенор Рафаэль Севилья во время дуэта из «Мефистофеля» Бойто потерял половинку усов. А это, поверьте, еще хуже, чем потерять целую бороду. Наша программа включала также музыкальную викторину, и Марта, выступив под псевдонимом «Большой любитель оперы», выиграла в этом конкурсе партитуру оперы «Служанка-госпожа» Перголези. Благодаря посредничеству моей приятельницы Кристины я был привлечен к участию в еще одном телевизионном сериале, на сей раз посвященном драматическому театру. Мы с Кристиной посещали актерский класс японского специалиста по театру Секи Сано. Там нам довелось познакомиться с человеком по имени Константин. У него были интересные идеи, касавшиеся театра, и я всемерно способствовал его приглашению на должность режиссера драматической редакции телевидения. Под его руководством мы ставили пьесы Пиранделло, Бенавенте, Гарсиа Лорки, Кассоны и даже Чехова. Причем полностью, а не в отрывках. Мне доставались только вторые роли, так как большую часть моего времени отнимала музыкальная программа. Но и эти небольшие роли стали для меня очень хорошей практикой. Секи Сано умел добиваться от артистов великолепных результатов, а Константин обучал меня работе над ролями по системе Станиславского. Создавая образ, вы должны думать о психологическом рисунке роли и лепить ее не только на основе словесного текста, но и представляя себе происхождение, семейное воспитание вашего героя, его манеры, привычки... Правду сказать, главной моей заботой в драматической редакции был отбор музыки для сопровождения: я прослушал невероятное число записей, особенно из симфонического репертуара. Во время передачи я следил за ней по монитору, чтобы в нужные моменты регулировать уровень звучания музыки. Отрепетировать это заранее было почти невозможно: многое приходилось делать с ходу, наспех, без предварительной подготовки. Два телевизионных цикла демонстрировались на экранах от двенадцати до пятнадцати недель в году. Насколько помню, мое участие в них продолжалось около двух лет. Два известнейших мексиканских актера — Энрике Рамбаль и Рафаэль Банкельс — взялись вдвоем руководить сезоном сарсуэлы, высшим достижением которого стала «Донья Франсискита», где участвовали и мои родители. Я был приглашен в эту постановку для работы с хором. Мне пришлось изрядно потрудиться, но зато я был горд результатами. Дело в том, что хор в сарсуэле поет обычно открытым звуком, его участники не стремятся облагородить звучание своих голосов и не заботятся об их тембровом слиянии. Научить их петь, как в настоящем хоре, было для меня главной целью. Я смог реализовать все идеи относительно владения голосом и дирижирования, которые родились у меня к тому времени. Ассистентская практика на хоровых репетициях во время работы над мюзиклом «Моя прекрасная леди» дала мне многое. Моя жизнь вовсе не состояла из одной работы. Мне памятны насыщенные событиями воскресные дни, которые я всегда проводил с друзьями. После мессы мы бежали на футбол, потом очень плотно обедали. Хорошо, что стадион находился не более чем в двухстах пятидесяти метрах от Пласа де Торос, потому что, закусив, мы неизменно отправлялись на корриду. После боя быков оставались на площади, чтобы полакомиться какими-нибудь деликатесами, а потом, в 10 часов вечера, шли на третий по счету и последний воскресный спектакль в театре моих родителей (предыдущие начинались в 4 часа и в 7.30 вечера). Среди моих друзей в Мехико был в то время один парень, чьи родители часто находились в отъезде, и он устраивал большие сборища, на которых мы с ним вдвоем пели. Иногда после такого веселья мы отправлялись в сомнительного характера городские заведения. Однажды, помню, развлекаясь в доме, с хозяйкой которого был знаком мой друг, мы снова запели, так что и там наше пребывание вылилось в нечто вроде приятельской вечеринки. Кроме работы в опере, сарсуэле, балете, музыкальной комедии и на телевидении, я тогда же впервые столкнулся с индустрией грамзаписи. В то время в Мексике среди исполнителей популярной музыки широкой известностью пользовались два певца: Сезар Коста и Энрике Гусман. Для них я делал некоторые аранжировки. Чаще всего я просто на слух записывал оригинальные американские образцы, а уж потом придумывал, как приспособить их к нашим возможностям. Но в один прекрасный день я и сам спел какой-то шлягер. То была, помнится, песенка со словами «Положи свою головку на мое плечо, а-ха-ха-ха-ха!». Записывая ее в мексиканском варианте, я бодренько подпевал исполнителю это «...a-xa-xa-xa-xa!». Всем ясна разница между эстрадной песенкой и партией Альфреда в «Травиате», но такова уж была моя жизнь в то время. Кстати, в той самой «Травиате» 1961 года, с которой я начал свой рассказ, я пел в Монтеррее всего один раз, хотя, конечно, этот спектакль стал для меня самым важным среди прочих выступлений в том городе. Опера Верди готовилась в Мехико, большинство же других спектаклей ставились под руководством местного импресарио Даниэля Дуно. Он организовывал свои оперные сезоны, обладая весьма скромным бюджетом, и завлекал певцов рассказами о «прекрасном климате и обилии солнца». Уже в 1960 году я пел в Монтеррее партии второго положения — Панга в «Турандот», Гастона в «Травиате» с Ди Стефано, Кассио в «Отелло» с Сальвадоре Пумой, Ремендадо в «Кармен» (тоже с Ди Стефано). Плата за выступления была такой ничтожной, что мы едва сводили концы с концами, но мне удавалось выжить благодаря некоторым забавным обстоятельствам. У мамы был брат Себастьян — искатель приключений и любитель путешествий. Умер он совсем недавно. Однажды, когда мне было около одиннадцати лет, Себастьян приехал в Мексику и привез с собой друга-баска. Его звали Доминго, или Хтомин — на языке басков. Он остался в Мексике, женился на испанке и обосновался в Монтеррее, где открыл ресторан. Там-то я и подкреплял свои силы, когда приезжал на гастроли. У Хтомина я бесплатно обеспечивал большую часть своего пропитания. А когда мы с Мануэлем Агиларом (он руководил поездкой) уезжали назад в Мехико, то мой заботливый знакомый снабдил нас на долгую дорогу сандвичами и другими вкусными вещами. Это было очень кстати, поскольку домой я возвращался с пустым кошельком. Хтомин держит еще и пансион, поэтому я всегда останавливаюсь только у него, когда приезжаю в Монтеррей. Меня часто спрашивают: «Как вам удается тащить такой непомерно большой груз забот?» Ответ мой таков: я привык много трудиться с ранних лет и до сих пор люблю напряженную работу так же, как любил ее в молодости. Несмотря на мизерные заработки, мы выступали с полной самоотдачей, очень многому учились и получали от этого огромное удовольствие.

ОТ МАРТЫ К «МЕТРОПОЛИТЕН» (1961-1968)