Посвящаю моей матери Александре Владимировне

ПРЕДИСЛОВИЕ

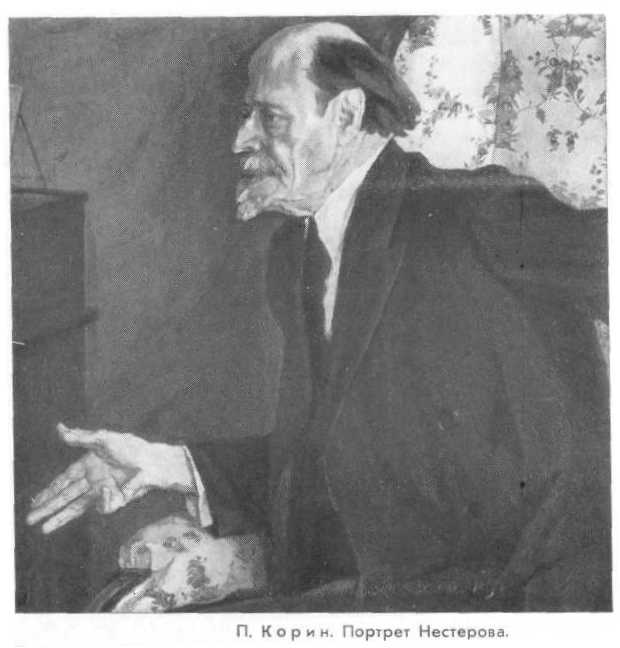

Издавна человек хотел постигнуть мир прекрасного. Он находил прекрасное в жизни и создавал Искусство, которое стало одной из интереснейших форм человеческой деятельности. Искусство всегда помогало людям в их неустанном стремлении к высоким целям, к социальной справедливости, к лучшей, светлой жизни. Искусство, в том числе живопись, помогает воспитывать гармонично развитую личность, является своеобразным летописцем времени. Потому человек, приобщившийся к искусству, делается не только добрее, нравственнее, но и активнее принимает участие в жизни общества. Не только эстетически воспитывается и учится образно мыслить, но и воодушевляется, познает, как многогранна и богата жизнь и какая благородная задача — обустраивать ее. Особенно возрастает роль искусства в условиях общества развитого социализма. Высоко ценил классическое культурное наследие Владимир Ильич Ленин, призывавший использовать ценности культуры, созданной человечеством. Настоящее искусство всегда идет от жизни, от природы, оно оптимистично. Замечательный русский и советский художник М. В. Нестеров говорил так: "Природу и человека надо любить, как мать родную…" Искусство живет именно такой любовью. Подлинное искусство всегда реалистично, ему чужды оторванные от жизни изыски абстракционизма и других формалистических течений в живописи. Оно способствует воспитанию любви к своему Отечеству, приобщает нас к историческому прошлому. Мы идем в Третьяковскую галерею, смотрим "Трех богатырей" Виктора Васнецова и лучше понимаем былинную жизнь, нашу историю. Картина Василия Сурикова "Переход Суворова через Альпы" рождает в нас гордость за русских солдат, помогает воспитывать патриотизм и мужество. Талантливые картины наших художников помогают лучше осознать силу и красоту нашего народа. Знакомство с произведениями живописи зарубежных мастеров прошлых веков приобщает нас к сокровищнице мировой культуры. История живописи рассказывает нам, что художник состоится как мастер и гражданин, если его талант не потрачен впустую, если он постоянно ведет диалог со своим современником, живет интересами общества, учится у природы. Сегодня мы встречаем человека с мольбертом на ударных стройках, на заводах, в колхозах и совхозах. Советские живописцы частые гости трудовых коллективов. Мастера культуры черпают свое вдохновение в героическом труде советских людей, осуществляющих предначертания Коммунистической партии. Книга "Краски времени" — сборник популярных очерков о русских, зарубежных и советских художниках. Она не дает полного представления о всех значительных мастерах живописи. Но она, несомненно, привлечет внимание читателя к живописи, ее мастерам, поможет увидеть за картиной художника и его эпоху. Т. Сапахов, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССРСЛЕДУЯ СВОЕМУ ГЕНИЮ (О западноевропейских художниках)

У каждого из нас свой путь к искусству. Для одних это "малая третьяковская галерея", для других — внимательное рассматривание альбомов репродукций, чтение книг о художниках, но главное — посещение выставок, музеев. Наша книга тоже своеобразное посещение музея. Пусть заочно, пусть в книге, пусть выбор художников и картин соответствует прежде всего симпатиям автора. Но все это напомнит, а может быть, откроет молодым читателям, страницы истории культуры, истории изобразительного искусства, воссоздаст образы замечательных людей, творцов, художников. Из десятков тысяч произведений мировой живописи автор отобрал лишь чуть более десятка. Их авторы жили давно, некоторые — сотни лет назад. Однако эхо их искусства, голос его звучит и теперь. В этом голосе — и сам художник, и его время. Время, в котором живет художник, его "век", неизбежно отражается в его творчестве вообще и в каждом его произведении. Настоящий художник — всегда человек своего времени. Его мысль бьется над разрешением самых злободневных вопросов, его взгляды отражают идеи века. Энгельс писал о людях эпохи Возрождения (рассказы о великих художниках этой эпохи открывают раздел): "Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим". Микеланджело создал статую Давида, по словам современника, как бы в назидание властям Флоренции, в знак того, что этот герой защитил свой народ и справедливо им правил: "так и правители города должны мужественно его защищать и справедливо им управлять". Когда же, рассказывает Микеланджело, "войска папы Климента и испанцы обложили Флоренцию, — я велел втащить орудия на башни и этим продолжительное время сдерживал неприятеля. Почти каждую ночь я что-нибудь придумывал… Вот чему может послужить искусство живописца!.." И после поражения Микеланджело не в силах оставаться равнодушным: "…да вспряну против зла, преодолев сомнения и боли". А спустя четыре с половиной столетия замечательный художник нашего времени Пабло Пикассо писал: "Не глуп ли художник, если он имеет только глаза, или музыкант, если он имеет только уши?.. Художник — это одновременно и политическое существо, постоянно живущее потрясениями, страшными или радостными, на которые он всякий раз должен давать ответ. Как можно не чувствовать интереса к другим людям и считать своим достоинством железное безразличие, отделение себя от жизни, которая так многообразно предстает перед нами? Нет, живопись делается не для украшения жилища. Она — инструмент войны для атаки и победы над врагом". "Вечное в искусстве не противостоит "современному", а как рчз наоборот — является высшей точкой ого развития. Что бы ни создазал настоящий художник, в его произведениях непременно жизет дух времени. Крупнейший советский искусствовед М. В. Алпатов писал: "Знакомство с историей искусств… расширяет кругозор, внушает уважение к творчеству предков и народов мира, пробуждает симпатию к художественному творчеству. В наши дни преобладания и даже гегемонии техники гуманитарная основа эстетического образования особенно много значит. Для формирования личности современного человека привлекается ценнейший опыт, накопленный человечеством за много столетий… История должна помогать нам понять внутренний смысл отдельного произведения искусства. Но эго не должно означать, что в искусстве нас занимает только непосредственно отражение, воспроизведение того, что творилось в жизни. В музеи водят экскурсии школьников, которые рассматривают картины больших мастеров в качестве наглядных пособий при прохождении курса истории. Искусство может быть использовано и для этих целей. Но эти цели имеют мало общего с историческим объяснением искусства. Картина Веласкеса "Сдача Бреды" весьма малодостоверный источник для того, чтобы судить по ней о военном могуществе Испании при Филиппе IV (которое, кстати сказать, катастрофически клонилось тогда к упадку). Но вместе с другими его шедеврами, как более поздние "Менины" и "Ткачихи", она дает представление о мировоззрении и эстетических идеалах испанцев его времени… Произведения Рембрандта, как и другие шедевры мировой живописи, возвещают о сложных, многозначительных процессах, происходивших где-то вне поля нашего зрения. Как обломки разбитых бурей и прибитых к берегу судов, они напоминают нам о далеких странах, откуда они прибыли. Изучение творчества великих мастеров должно воспитывать в современном человеке понимание разных путей художественного творчества, из которых каждый непохож на другой, но все ведут к совершенству. Само собою разумеется, что прежде, чем мы сможем сказать, что все наши пожелания уже осуществлены, должно пройти много времени в естественных попытках приблизиться к нашей конечной цели". …Мы приходим в картинную галерею. Идем от полотна к полотну, от скульптуры к скульптуре. Они о многом рассказывают нам, поражают неведомым, создают настроение, иные из них — наши старые друзья. И каждый раз мы совершаем для себя, пусть малое, но открытие. Нам помогает знание эпохи, истории живописи, судеб художников… Знакомство с жизнью мастеров показывает: дерзание в творчестве неотделимо от дерзания в жизни. Картина или скульптура лишь тогда становится своеобразным знаменем и воодушевляет людей, когда сам автор выступает защитником светлых социальных идеалов. "Каждое свойство в живописи, — говорил Леонардо да Винчи, — следует за собственным свойством живописца". Вот о чем хотелось рассказать в этой книге, в частности, в первом разделе ее. Не всегда в очерках прослеживается весь творческий путь художника, иногда это лишь повествование об одной его картине. Потому очерки дополнены рассказами художников — о себе, о своих современниках, мастерах живописи.ТАЙНА СДЕРЖАННОГО СЕРДЦА

Он был до такой степени исключителен и всеобъемлющ, что, по справедливости, можно было его назвать чудом природы…Леонардо да Винчи (1452 — 1519) — великий мастер Высокого Возрождения. Рисовальщик и архитектор, скульптор, поэт, музыкант, философ, теоретик искусства. Фридрих Энгельс писал, что он был "…не только великим живописцем, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики". Джоконду" копировали многократно и безуспешно: она даже отдаленным подобием не возникала на чужом полотне, оставаясь верной своему создателю. Ее пытались разъять на части, отобрать и повторить хотя бы вечную ее улыбку, но на картинах учеников и последователей улыбка выцветала, становилась фальшивой, погибала, словно существо, заточенное в неволю. Эпитеты "сверхъестественная", "словно созданная не рукой человека", "загадочная" — неизбежны, когда говорят о "Джоконде". Да и сама женщина, спокойно сидящая в кресле, на фоне фантастического "лунного" противоречивого пейзажа, — незнакомка. До сих пор неизвестно — перед нами портрет двадцатишестилетней жительницы Флоренции Моны Лизы Гёрардини или он, как и портрет ее мужа, который также якобы писал Леонардо да Винчи, невозвратно утерян. Называются другие имена — женщин просвещенных и именитых, известных своей эпохе, но называются недоказательно… У скромно одетой женщины, изображенной на портрете, — спокойный, притягивающий взгляд, убегающая и вновь возникающая улыбка, голова покрыта тончайшей "вдовьей" вуалью. Чудесные, мягкие, удивительно "женственные" руки. Ее не назовешь красавицей, и в то же время она прекрасна. Чудится: грустит, но глубоко не страдает, — может быть, потому, что только умом воспринимает печаль. Ее взгляд проникает в вашу душу и сердце — и вас пленяет, захватывает. Самое ошеломляющее: вы не понимаете, что это и зачем, не знаете — сопротивляться или радоваться. А "Джоконда" смотрит с тихим лукаво-сожалеющим торжеством, словно уверена заранее: вы не устоите перед ее обаянием, ибо обязаны понять "возвышенную печаль или изысканную утонченность души". "Джоконда" — многолика, запомнить ее, "сфотографировать" и унести в памяти невозможно — остается одно-единственное впечатление. Ибо на каждое свидание она "приходит" иной, в зависимости от вашего и ее, Моны Лизы, настроения, как ни странно это звучит. Перед вами "живой" портрет. Об этом писал еще Джорджо Вазари, видевший картину в ее первозданной красе: "…в этом лице глаза обладали тем блеском и той влажностью, какие мы видим в живом человеке… Ресницы же благодаря тому, что было показано, как волоски вырастают на теле… не могли быть изображены более натурально. Рот, с его особым разрезом и своими концами, соединенными алостью губ… казался не красками, а живой плотью. А всякий, кто внимательнейшим образом вглядывался в дужку шеи, видел в ней биение пульса…" С той поры картина потемнела и покрылась сетью трещинок, потому биение пульса уже не различишь, но по-прежнему во внимательных глазах пульсирует жизнь и не исчезает улыбка, которую называли непонятной, смущающей и даже беспощадной. Существует предположение, что в "Джоконде" художник запечатлел свое душевное состояние, свою "идею", свое мировоззрение и мировосприятие. Даже ее высокий, чуть сдавленный лоб, увеличенный почти полным отсутствием бровей (мода того времени), называют "лбом Леонардо да Винчи". Художник задавался вопросом: "Проявляется ли сознание в движениях?" Может быть, сказал своим портретом: я не тот, за кого себя выдаю, вот я, настоящий. Тогда портрет Моны Лизы — вызов тем современникам, о которых он сказал столь язвительно и резко: "Эти люди, наряженные в дорогие одежды и украшенные драгоценностями… обязаны природе слишком малым, ибо только потому, что они имеют счастье носить одежду, их можно отличить от стада животных". Леонардо — художник и скульптор, архитектор и ученый — и все это в превосходной степени! — человек, отличающийся "царственной величавостью и благородством", вынужден был всю жизнь выказывать себя царедворцем, и если не льстить, что натуре его претило, то, во всяком случае, казаться приятным — правителям, князькам, папам, королям и их присным. Единственное, что Леонардо да Винчи мог себе позволить, — оберегать свой талант от узких рамок предписанного заказчиком поведения, от поденщины: "возвышенные таланты тем более преуспевают, чем менее они трудятся. Они творят умом свои замыслы…" Это — проповедь силы творчества, торжествующей над бесплодием канцелярщины, столь угодной правителям. Несмотря на "придворную" жизнь, а скорее именно потому — великий художник любил и ценил свободу. Покупал на рынке птиц, выпускал их из клетки на волю. И наверное, в ту минуту был не менее счастлив, чем когда завершал очередное полотно. А трудиться он умел. Когда ум уже сотворял замысел, он, по свидетельству Банделло, "от восхода солнца до темного вечера не выпускал из рук кисти". И звучит в портрете Моны Лизы предупреждающая, отчуждающая нота. Кажется, что женщина эта все о нас знает, предстает она некой безжалостной истиной, вызывает волнение и заставляет нас задумываться о себе, о своем бытии — и даже терзаться. Резким высвечиванием и в то же время гордой отстраненностью она нас словно бы останавливает… Никто из живописцев мира не достигал такого мастерства в передаче эмоционального мира человека, его психологической характеристики. Вазари рассказывает: во время изнуряющих сеансов Леонардо да Винчи приглашал музыкантов, тихая ласковая музыка услаждала слух модели, раскрепощала, облегчала ей труд неустанного позирования. По мнению иных — и освобождала от суетных, мимолетных мыслей, погружала в мир размышлений, в мир больших и глубоких чувств. Художник явил себя в "Джоконде" великим мастером дымчатой светописи — сфумато: "…чтобы тени и свет сливались без линий и контуров". И в самом деле: когда смотришь на полотно, то видишь, как благодаря нежнейшим теням все в нем движется, меняет очертания в зависимости от движения: "символ непрерывной жизни". Ко времени написания портрета Леонардо да Винчи уже мог носить титул "отца, князя и первого из всех живописцев". Прошло двадцать лет с той поры, как он создал портрет очаровательной Цецилии Галлерани. Тогда он хотел понять характер своей модели, передать его в позе, жесте, выражении лица… Его модель — семнадцатилетняя девочка-женщина — была блестящей и остроумной. И он тогда слыл мужчиной "обольстительной наружности": русые волосы, отливающие красной медью, голубые глаза, правильные черты лица, вьющаяся ухоженная борода. Он умел играть на лире, останавливать на скаку лошадей, сминать подковы. Она еще не знала, эта девочка, что судьба ее заключалась в словах Леонардо, как бы невзначай приписанных в конце письма миланскому герцогу: "Могу работать в качестве скульптора над мрамором, бронзою и глиною, а также в живописи могу делать все, что только можно сделать — по сравнению с кем угодно". Тогда он увидел Цецилию Галлерани задумчивой, но не рассеянной. Доверчивой, но не простодушной, приветливо ожидающей неожиданное будущее. Восхитился, но не был ослеплен прелестью лица. Тщательно вылепил его, собрав с пестрого луга краски самые нежные. И луг вокруг обеднел — стал темным фоном. А лицо задышало теплым трепетом кожи. Ожили ясные карие глаза, поднялись тонкие дуги бровей. Отбросила тень нитка бус. Рыжеватые волосы облегли голову. Умиротворенностью и покоем повеяло от лица, а в уголках чуть припухлых губ загорелся огонек лукавой иронии. Рука заскользила по серебристой шерстке зверька. Крупная, с длинными пальцами, рука музыканта, привычная к перу. Цецилия Галлерани сохранилась для нас благодаря волшебной кисти Леонардо. Портрет ее известен под названием "Дама с горностаем". Писатели называли эту молодую женщину "современной Сафо". Имя ее ставили в ряд наиболее просвещенных женщин эпохи Возрождения, во всяком случае, недалеко от самой выдающейся из них — Изабеллы д'Эсте. К достоинствам Цецилии Галлерани относили свободное владение латинским языком, интерес к наукам и искусствам. Она обладала талантом организатора и привлекала интересных людей — ученых, поэтов, музыкантов — не только обаянием, но и художественным чутьем. К тому же она, могущественная метресса герцога Лодовико Моро, отличалась скромностью. У нее было свое женское счастье: любила и ей отвечали взаимностью. Родила сына — это событие праздновал весь Милан. Правда, в любви постоянно сохранялся привкус горечи: герцог, изворотливый и хитрый удельный князек, не был рыцарем без страха и упрека. Образование и ум позволяли ей понимать и свою роль — этакой куклы герцога, царящей в эфемерном салоне. …С той поры прошло целых двадцать лет. Возрастало мастерство Леонардо, его желание почувствовать и передать пульсирующую, ежечасно меняющуюся жизнь. Мастер перешагнул пятидесятилетний рубеж, написал портреты Изабеллы д'Эсте, Лукреции Кривелли, знаменитую "Тайную вечерю", которую французский король все порывался содрать со стены трапезной миланского монастыря Санта-Мария делле Грацие. В эти годы жизни во Флоренции Леонардо да Винчи представляется усталым и размышляющим человеком. Умирает его отец, и мысли художника должны устремиться в прошлое, он словно взбегает, как в юности, на гору Монте-Албано и разглядывает свое поселение. Очень давно он ушел оттуда. Чему радоваться ему, что оплакивать? Его привечали при дворах, ценя умение устраивать зрелища и удивлять "монстрами", например, ящерицей, переделанной в подобие "дракона": шевелила наполненными ртутью крыльями и приклеенными рогами… Отчасти, конечно, это могло тешить тщеславие… Инженерные дела? В какой-то мере — да, но в основном они служили войне, а войну он ненавидел. В начинаниях, свершениях, раздумьях мастер возносится титаном, повелевающим громами и молниями, но иногда напоминает и великана, забавляющегося бумажными корабликами. Судьба столь богато одарила его словно затем, чтобы еще более глубоко ранить. Как было не отчаиваться? Солдаты варварски разрушают "Коня" (конную статую Франческо Сфорца), на его создание потрачено пятнадцать лет… Великое творение — "Тайная вечеря" — начало разрушаться, на глазах "поплыла" "Битва при Ангиари". В научных открытиях никто не нуждался… Художник должен был переживать глубокую трагедию. И, если выглядел благостным, благоуханным и улыбающимся, стоило ему это дорого. Он "божественно пел импровизации", был "обворожителен в беседе", но порой, наверное, чувствовал себя шутом и фигляром. Гений Леонардо да Винчи называли легким и подвижным, а жизнь неуловимой. Подвижным — да, легким — вряд ли, иначе исключительно могучий организм не сдался бы столь быстро в борьбе с болезнями. А неуловимой он творил свою жизнь сам, сообразуясь с обстоятельствами. Действительность отторгла его: суета мелких княжеств, мишура пышных дворцов, кровавые пятна заговоров и повальная нищета… Художник скитался вечным странником, часто менял покровителей, зная их ненадежную устойчивость и не видя между ними существенной разницы. Искал лишь укрытия для работы. С ним слуга, два ученика, холсты да небольшая библиотека: тридцать любимых книг. Его жизнь не омрачена нечестными поступками, как, впрочем, не отличилась и поступками героическими. Он не протестовал, не восставал, стремился обеспечить свою старость — в чем, правда, не очень-то преуспел. Но вся его деятельность, подвижническая работа, даже сам факт существования несли в себе революционное начало, ибо он постоянно рождал новое, неведомое, в нем постоянно клокотал дух переустройства и дерзания. Биографы отмечали: Леонардо да Винчи "умел и любил сходиться с простыми людьми". Есть основания думать, что и они, как и окружающие его домочадцы, отвечали ему тем же. После смерти мастера ученик Леонардо Франческо Мельци писал: "Пока не распадется мое тело, я буду постоянно чувствовать это горе". И верно, печаль о своем учителе он хранил до глубокой старости. Кому, как не им, простым людям, сочинял Леонардо да Винчи знаменитый "Атлантический кодекс", чьи страницы испещрены рисунками людей, зверей, трав и цветов, чертежами храмов и географических карт. Гигантский свод наблюдений и научных изысканий, который он писал, наивно зашифровывая от недоброго глаза, левой рукой — справа налево. Леонардо думал о пользе общечеловеческой — строительстве домов, ирригации полей, создании машин, облегчающих труд… Его называли "великим магом XVI века", а он провозглашал: "О удивительная, о изумительная необходимость! Ты заставляешь своими законами все действия проистекать кратчайшими путями из их причин. Вот настоящие чудеса". Подивимся же могучей силе воли этого человека, много претерпевшего, но не изменившего принятому распорядку жизни. Упрямо пренебрегавшему удовольствиями легкоперой славы для наслаждения трудами своими — найденным цветом или строкой, занесенной в "Кодекс"… "…Каждое свойство в живописи следует за собственным свойством живописца". Судя по всему, Леонардо да Винчи знал истинную цену своему таланту — тем чувствительнее были для него неудачи и потери. …В "Джоконде" отразились вера и сомнение, скепсис и раздумье о быстротечности жизни: картина далеко ушла от юности Леонардо да Винчи — в ней не сыщешь следа былого безоблачного оптимизма. Была ли таковой его модель на самом деле? Надежда раскрыть загадку почти утеряна. Да и какая разница? — говорят. Но разница есть. Не только для истории искусства — для постижения сложной личности художника. Что именно воодушевило его в модели, высекло первую искру, какую струну в сердце затронуло?.. А если перед нами "синтетический" образ, как предполагают, то каковы его составные части?.. Скорее всего "Джоконда" свидетельствует о переломе в жизни "Гомера живописи". Она как веха, обозначающая начало новой эры. Да поздно — "уж осень на дворе"… Перед нами торжество всемогущества и надвигающаяся трагедия великого мастера, пронзительно понимающего, как много он мог сделать. "Джоконду" называли сфинксом, замечали в ней "тайну сдержанного сердца". Определение поэтично, если к тому же предположить, что изображенная женщина любима и расстается со своим любимым: назывались конкретные имена и ситуации. Но тайна сдержанного сердца — скорее вся жизнь художника. А "странная ясность" взгляда может быть обращением в будущее — через затмевающие фигуры, через эпохи. Не потому ли Леонардо да Винчи никогда не расставался с этим портретом и постоянно его совершенствовал. Портрет словно познавал мудрость жизни вместе с художником, впитывая "целые миры идей". А мастер все считал его неоконченным, хотя работал над ним целых четыре года. Он дорожил портретом, как жизнью и честью, берег как зеницу ока, как последнюю надежду, как свое кредо, как послание к нам, ныне живущим.Краткая биография Леонардо да Винчи

ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Если живописец пожелает увидеть прекрасные вещи, внушающие ему любовь, то в его власти породить их, а если он пожелает увидеть уродливые вещи, которые устрашают, или шутовские и смешные, или поистине жалкие, то и над ними он властелин и бог. И если он пожелает породить населенные местности в пустыне, места тенистые или темные во время жары, то он их и изображает, и равно — жаркие места во время холода. Если он пожелает долин, если он пожелает, чтобы перед ним открывались с высоких горных вершин широкие поля, если он пожелает за ними видеть горизонт моря, то он властелин над этим, а также если из глубоких долин он захочет увидеть высокие горы или с высоких гор глубокие долины и побережья. И действительно, все, что существует во вселенной как сущность, как явление или как воображаемое, он имеет сначала в душе, а затем в руках, которые настолько превосходны, что в одно и то же время создают такую же пропорциональную гармонию в одном-единственном взгляде, какую образуют предметы… Если ты назовешь живопись немой поэзией, то и живопись сможет сказать, что поэзия — это слепая живопись. Теперь посмотри, кто более увечный урод: слепой или немой?.. Если поэзия распространяется на философию морали, то живопись распространяется на философию природы. Если первая описывает деятельность сознания, то вторая рассматривает, проявляется ли сознание в движениях… Что побуждает тебя, о человек, покидать свое городское жилище, оставлять родных и друзей и идти в поля через горы и долины, как не природная красота мира, которой, если ты хорошенько рассудишь, ты наслаждаешься только посредством чувства зрения?.. Музыку нельзя назвать иначе, как сестрою живописи, так как она является объектом слуха, второго чувства после глаза… Между живописью и скульптурой я не нахожу иного различия, кроме следующего: скульптор производит свои творения с большим телесным трудом, чем живописец, а живописец производит свое творение с большим трудом ума. Доказано, что это так, ибо скульптор при работе над своим произведением силою рук и ударами должен уничтожать лишний мрамор или камень, торчащий за пределами фигуры, которая заключена внутри его, посредством механических действий, часто сопровождаемых великим потом, смешанным с пылью и превращенным в грязь, с лицом, залепленным этим тестом, и весь, словно мукой, обсыпанный мраморной пылью, скульптор кажется пекарем… Первая картина состояла из одной-единственной линии, которую окружала тень человека, отброшенная солнцем на стену… Как живопись из века в век склоняется к упадку и теряется, когда у живописцев нет иного вдохновителя, кроме живописи, уже сделанной… Живописец спорит и соревнуется с природой… Ум живописца должен быть подобен зеркалу, которое всегда превращается в цвет того предмета, который оно имеет в качестве объекта, и наполняется столькими образами, сколько существует предметов, ему противопоставленных… Жалок тот мастер, произведение которого опережает его суждение; тот мастер продвигается к совершенству искусства, произведения которого превзойдены суждением… Будь, таким образом, готов терпеливо выслушивать мнение других; рассмотри хорошенько и подумай хорошенько, имел ли этот хулитель основание хулить тебя или нет; если ты найдешь, что да, — поправь, а если ты найдешь, что нет, то сделай вид, что не понял его, или, если ты этого человека ценишь, то приведи ему разумное основание того, что он ошибается… Я напоминаю тебе, живописец, что если ты собственным суждением или по указанию кого-либо другого откроешь какую-нибудь ошибку в своих произведениях, то исправь их, чтобы при обнародовании такого произведения ты не обнародовал вместе с ним и своего несовершенства…МЕЛОДИИ БОЛЬШОГО ДЖОРДЖО

Природа наделила его талантом столь легким и счастливым… что многие из тогдашних мастеров признавали в нем художника, рожденного для того, чтобы вдохнуть жизнь в фигуры…Джордже Барбарелли да Кастельфранко, прозванный Джорджоне (1477 — 1501) — один из крупнейших мастеров Высокого Возрождения. Жил и работал в Венеции. Джорджоне очень любил жизнь — настолько, чтобы не довольствоваться малым, а наслаждаться бытием, порою и неосторожно. Он устремляется к любимой, заведомо зная о свирепствующей чуме, и чума не щадит его: он погибает тридцатитрехлетним. В своих картинах-притчах Джорджоне рассказывает о рае земном, но с какой задумчивой печалью взирают на этот рай благородные герои его портретов. Мечтательная влюбленность, как дымка, окутывает тревожное размышление о мире и о себе. В картинах художника словно отблески прощального пира. Художника прозвали Большой Джорджо. За доброту и одарение друзей душевным теплом и яркостью дарований. Он был большим, приветливо объемлющим многое — живопись, музыку, товарищей, словесные поединки, любовь… Его невозможно представить метром, указующим и наставляющим, но легко — воодушевленным, взволнованным судьбами родины и близких. Джорджоне славили как щедрого душой человека и как превосходного живописца, за короткое время шагнувшего от росписи свадебного сундука до "Мадонны Кастель-франко". Постоянно испытывая "недоверие к самому себе", как признавался Джорджоне, он был абсолютно уверен в силе своего таланта. Высокое чувство собственного достоинства подвигало на спор с Синьорией, когда та попыталась уменьшить плату за роспись Немецкого подворья. Помог старый учитель, справедливый Джованни Беллини, один из арбитров, — присудил еще двадцать дукатов. Хотя что такое сто пятьдесят дукатов? — чуть меньше давали за лошадь, победившую в скачках… Джорджоне спорил со скульпторами: может ли живописец, подобно им, показать фигуру объемно? И доказал, что может, показав на картине отражение фигуры мужчины в водной глади, вороненом панцире и зеркале. В своих портретах он изображал людей, пришедшихся ему по нраву, благородных, преданных избранному идеалу, исполненных глубокой задумчивости, словно созерцающих мир с далекого островка сосредоточения и самоуглубления. Клятва верности избранному пути, своему делу и назначению звучит в "Мужском портрете" — предполагаемом портрете поэта Антонио Броккардо. "О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, кем захочет!" Философ Возрождения Джованни делла Ми-рандола возглашал лозунг, которому охотно следовали и Джорджоне, и его друзья по литературному кружку, гуманисты. Этот лозунг — далекий идеал, ибо очевидно было интеллигентам того времени: события неумолимо и жестоко идут своим чередом. И потому есть в портретах Джорджоне мужество противостояния, мотив даже некой жертвенности. Он изображает человека, который будет утверждать гуманизм даже тогда, когда жизнь возведет перед ним неодолимую преграду. Предполагается, что на одном из портретов изображен Лудовико Ариосто. Он изящен и благороден. Аскетическое лицо освещено невидяще-озирающимся взором грустных глаз. Он полуобернулся, и есть в этом движении нечто от прощания. Любопытно сопоставить этот портрет с автопортретом Джорджоне: красивое, полноватое лицо художника так же мечтательно, но более скорбно, более небрежно, менее собранно. Роднит их ощутимое во взгляде и чертах лица выражение. Только у Ариосто это понимание неизбежности происходящего, печаль его бесконечна, но светла, а у Джорджоне — мучающее понимание несовершенства окружающей жизни и желание вопреки всему остаться хозяином хотя бы своего внутреннего мира. "И что слова! — восклицал современник, земляк и знакомец Джорджоне, поэт Пьетро Бембо. — Не в них, а в чувствах дело". В картинах Джорджоне высокое напряжение и смятение чувств, тем более драматичное, что происходит оно без внешней аффектации, без вскрика, без надрыва. Попытка соединить настоящее с мечтанием о будущем, проникнуть в тайну бытия. А. В. Луначарский находил в творчестве художника "стихию трагизма" и подлинно шекспировскую психологию… Джорджоне — выходец из "смиреннейшего рода" или, как еще переводят, он "самого низкого происхождения". Смиреннейший, но не смиряющийся. Низкий родом, но возвышенный духом. Его мечты о красоте, покое, вольной жизни — это мечты и передовых людей времени, и мечты суконщиков, кожевенников, матросов, мастеровых, носилыциков-"фаччино"… Историк и философ Маккиавелли писал о жителях Венеции: "…Их нельзя убедить, даже под страхом смерти, отказаться от имени венецианца". Какая ни есть, а Венеция — республика. Венецианец — синоним гордости и верности. Художник любил белокурых, стройных, гордых людей, удерживавших на своих плечах мощь купеческой республики, водивших около трех тысяч торговых кораблей во все известные тогда моря и океаны, оборонявших страну от французских и имперских войск. Джорджоне мог сказать вслед за Лудовико Ариосто:В а з а р и

Пусть служит, кто стремится к рабской доле,

Хоть герцогу, хоть папе, хоть царю.

Тогда как я не вижу в этом соли.

Я репу дома у себя сварю.

И, уписав с подливой без остатка,

Не хуже брюхо ублаготворю,

Чем кабаном чужим иль куропаткой.

Не надо мне парчовых одеял,

Когда и под обычным спится сладко…

Над изумрудного волной,

В стране прекрасной и счастливой,

Где травы были свежи и нежны, —

Стоял пастух в тени лесной…

Таится радость в неизбывном горе:

Он, словно голубь, взмыл за облака

И принял гибель в голубом просторе, —

Но именем его уже века

Необозримое грохочет море.

А чья могила столь же велика?

ВОЙДИ В ОГОНЬ, В КОТОРОМ Я ГОРЮ

…Учил нас всегда красотой попирать безобразие.Микеланджело Буонарроти (1475 — 1564) — один из величайших мастеров эпохи Возрождения. Скульптор, живописец, архитектор, поэт. Жил и работал во Флоренции и Риме. Микеланджело любил людей, но жил в одиночестве. Даже Рафаэль, парируя его язвительную насмешку над своей свитой, словно пена прибоя вздымавшейся вокруг знаменитого художника, бросил как-то: "А ты в одиночестве, как палач". Он хотел обидеть этим зловещим словом, а по существу, угадал — Микеланджело всегда хотел стать для пап и тиранов "лезвием суда и гирей гнева". Что же касается одиночества, то подумаем о его неисчерпаемом вдохновенном воображении, которое лишь частично отразилось в статуях, фресках, зданиях и стихах: "Никогда не был он… менее одинок, чем когда был один". Так он писал. Его гнев не громыхал по пустякам. Когда гонфалоньер (глава Флорентийской республики) Пьетро Содериик, придирчиво бродя вокруг "Давида", промямлил важно: "Нос у него, кажется мне, великоват", — скульптор не стал спорить. Незаметно сгреб пригоршню мраморной пыли, помахал у Давидова носа резцом и ссыпал на Содеринисобранную пыль. Тот изрек напыщенно и удовлетворенно: "Вы придали больше жизни". Но иногда цепь глупых прихотей тяжело сковывала руки, и тогда Микеланджело смело восставал, дерзил главному заказчику — папе, и убегал на родину. Рим ссорился из-за него с Флоренцией. Художник позволял себе пренебрегать заказами богатых и влиятельных "людей; похожих на нужники". Высмеивал их, например, папского церемониймейстера Биаджо да Чезену, завопившего у картины "Страшный суд": "Полное бесстыдство — изображать на месте столь священном… голых людей, которые… показывают свои срамные части, такое произведение годится для бань и кабаков". Непросвещенный Чезена не знал, что именно с кабаком сравнивал тогдашнюю Италию великий Данте… Микеланджело не отказал себе в удовольствии поместить высокопоставленного чиновника среди дьяволов, да еще и обвил его змеем. До сих пор, неумный и злобный, торчит он в нижнем углу фрески. Да, очевидны победы эпохи Высокого Возрождения, означавшей крушение средневековых устоев и утверждение раннекапиталистических отношений, провозглашавшей культ человека… Но властители-то оставались хищниками, "разумными волками". По велению Лоренцо Великолепного, восклицавшего: "Счастья хочешь — счастлив будь!" — покрывают позолотой живого мальчишку, изображавшего в карнавальном шествии "конец железного и воскресение золотого века". Мальчик умирает. Мельчайшее событие (почти и не событие) на фоне моря крови, проливавшейся в угоду князьям церкви и прочим государям… Микеланджело мог бы спокойно существовать, сунув голову под крыло своей творческой занятости, — он учит родственников: "Будьте первыми в бегстве". Но как только возникает баррикада, он, несуразнейший человек, взбирается на баррикаду.В а з а р и

…дивным светом

Мой город блещет.

Мне сладко спать, а пуще камнем быть,

Когда кругом позор и преступленье…

Капелла Медичи — его реквием свободе.

…да вспряну против зла,

Преодолев сомнения и боли.

Кто жить страшится смертью и неволей, —

Войди в огонь, в котором я горю.

И высочайший гений не прибавит

Единой мысли к тем, что мрамор сам

Таит в избытке.

ВОЛШЕБНЫЕ КНИГИ ТИЦИАНА

В колорите он не имеет себе равных… Среди современных ему такого нельзя найти. Потому что… он идет в ногу с самой природой.Тициан Вечеллио (1477 — 1576) — итальянский живописец, мастер мифологических, аллегорических, религиозных картин, пейзажа и портрета. Жил и работал в Венеции.Лодовико Дольчи

* * *

Странные люди! Они не опасались позировать Тициану. Более того, упорно и настойчиво добивались этой чести. А он бесцеремонно врывался в чужую душу и сердце, как в собственный дом, широко распахивал окна и двери, жадным взглядом обшаривал уголки, вытаскивая наружу тщеславие, злобу, лицемерие, опасения, интриги сильных мира сего. Неистовствовал, блуждая в потемках внутреннего мира своих моделей. Уже сам взгляд его, говорят, вызывал у позирующего смутное беспокойство, резкое ощущение власти художника.

Очень точно выразил суть портретов кисти Тициана А. В. Луначарский. Он назвал их волшебными книгами и открыл в них "чистое золото глубочайшей психологии". И верно, волшебные книги — порой Тициан кажется прорицателем, чьи предвидения сбываются.

Портрет папы Павла III с Алессандро и Оттавиано Фарнезе напоминает сцену из драмы.

Папа — этакий старичок-паучок, величайший интриган своего времени, разбрасывает очередную сеть-ловушку. На остреньком лисьем личике старого хитреца нетерпение недоброго вдохновения. Смиренно, льстиво, с видимым удовольствием склоняется к нему внимающий его речам внук Оттавио. Идиллия змеиного гнезда! Присматриваемся и ощущаем в позе, выражении лица, взгляде внука явно враждебный интерес к самому папе. Испытывающее касание острием меча. А в злобной фигуре папы — затравленность.

Тициан "угадал" неизбежность поединка: Оттавио возглавит заговор против папы.

Кисть Тициана — объективная кисть. За это называли его естествоиспытателем, с явной любовью изучающим и ядовитое растение, и целебную траву. Хотя в то же время и замечали: некрасивую заказчицу по ее желанию превращал в прекрасную даму. Но суть в другом. И в душе самого отъявленного льстеца, шута или тирана находил художник (если, разумеется, обнаруживал качества человеческие) хоть малую склонность к раздумью или искорку сожаления. Все, засыпанное трухой мелких помыслов и мелких желаний, таящееся за могучими засовами.

Тициан срывал засовы.

Потому лица его моделей не однозначны — в них множество самых разнообразных чувств и качеств.

Все биографы Тициана рассказывают трогательную историю, как фактический властитель Европы Карл V благоговейно поднял однажды уроненную художником кисть: признал высокую власть мастера.

Взглянем на портрет императора. Повелевающий судьбой народов; огнем и мечом карающий непокорных; обрушивающий на противников армады войск; человек, ленивейший жест которого мог и вознести и уничтожить, — этот человек в темной одежде устало и одиноко сидит в кресле. Он еще жесток, решителен, властен, но уже нерадостен и пуст его взор. Все ближе, почти незаметной мышкой, столь страшной для слона, подкрадывается сомнение: а для чего? В чем смысл не жизни вообще, а его конкретной жизни? Еще спокоен император, но зреет в нем внутренняя борьба, поднимается душевная смута.

Тициан показал душу императора, и Карл V нарек его апостолом своего века.

А ведь целых два года пройдет, прежде чем император соберется с мыслями, отречется от престола и уйдет в монахи — спасать свою душу и замаливать грехи.

Кто знает, не ускорил ли это решение Тицианов портрет, где так зримо обнажилась тщета императорской жизни.

И император и папа мечтали назвать художника своим придворным живописцем. Но странная вещь, Тициан, с удовольствием принимавший титулы и награды, склоняющийся в низком поклоне перед купцом-заказчиком, наотрез отказывался служить у папы и императора. Хотел быть первым художником своей республики. Окончив где-либо заказную работу, тут же, не мешкая, удалялся восвояси, в прекрасную Венецию. А впрочем, и республике знал, наверное, истинную цену. Чтобы убедиться в том, достаточно взглянуть на портрет Пьетро Аретино — писателя, памфлетиста, друга художника,

Аретино — частый гость в особняке Тициана на Бири Гранде. Там он расточает ему похвалы, осыпает комплиментами. Зато в других домах, случается, говорит совершенно противоположное. "Все знают, — заявляет Аретино о своем друге Тициане, — что он возвысился благодаря мне".

Аретино — друг-враг. Желчь и лесть на кончике его талантливого бойкого пера. "Бич царей" — таково прозвище Аретино, и действительно, он смело обличал пороки иных августейших особ, его смех сравнивали с дьявольским. Но вот небольшая, характеризующая его деталь: памфлетист очень любит, чтобы ему присылали деньги, опрысканные ароматнейшими духами. И больше хвалит тех, кто ему платит, и больше ругает тех, кто им пренебрегает.

Таким знаменитый Аретино и возникает на полотне Тициана — массивным, энергичным, властным и самодовольным; в роскошных одеждах, опутывающих динамичный, удалой, неукротимый характер… Да и тяжелая золотая цепь, выставленная напоказ, явно мешает ему. А писатель не понимает этого, принимая роскошь за благо. И потому нагловато, чувственно не знающее сомнений лицо Пьетро Аретино, которого стоит бояться, уважать и презирать. Пьетро Аретино — верный сын Венецианской республики, много грабившей и успешно торговавшей; олицетворение ее стремления наслаждаться всем: знанием, красотой, богатством; воплощение ее циничной потребительности: презиралось все, что не приносило прибыли и удовольствия.

Многие правды говорил Тициан, не льстя и не окарикатуривая, но обнажая в портрете — психологическом исследовании сложную, противоречивую жизнь своих героев.

Вазари писал: "…от неба он не получал ничего, кроме счастья и благополучия".

Получал. К концу своих лет он пережил трагедию прощания с идеями и иллюзиями эпохи Высокого Возрождения.

Ранние портреты — галерея умных, уверенных, красивых и сильных людей. Портреты поздние… Человек остается наедине с самим собой. Он вынужден ступить с островка, на котором еще трепещет стяг Возрождения, в трясину окружающего мира, где льется кровь, где в венецианских свинцовых тюрьмах задыхаются узники, где шныряют иезуиты и бесчинствуют инквизиторы, где "люди гибнут за металл" и один угнетает другого. Чем дальше человек удаляется от заповедного острова, тем сильнее им овладевает тревога, тем чаще он обращает взоры внутрь себя, надеясь в себе одном найти жизненную опору. "Портрет Ипполито Риминальди" позже называли портретом Гамлета. Встревоженный, слегка растерянный глубоко задумавшийся человек. Помыслы его благородны Мысль беспокойна и грустна. Он смотрит на вас и не видит, внутренняя сосредоточенность свидетельствует об интеллектуальной силе и глубоко переживаемой нравственной драме. "Быть или не быть?"

С годами подобный вопрос все более тревожит и самого Тициана.

Между двумя его автопортретами — пропасть, которую мастер перешагнул, но многое утратил.

На первом автопортрете он — само нетерпение. Тициан неиссякаемый. Повелевающий богами, императорами, героями, мыслителями, прекрасными женщинами, громами небесами, деревьями и цветами… Создающий портреты, которым, "казалось, недоставало только дыхания". Тициан, устраивающий настоящее пиршество красок, позволяющий себе писать картины соком цветов! Неповторимый колорист, не имеющий себе равных.

И последний автопортрет. Жить мастеру предстоит еще одиннадцать лет, а он уже очень стар, начинает как бы растворяться в коричневом фоне. Правда, усохшее желтоватое лицо с упрямой выпуклостью лба исполнено силы и наблюдательности. Но невесел художник. И спокойно-трагичен. Тициан, провожающий свою эпоху. Тициан, хоронящий идеалы и друзей. И в то же время твердо знающий, чего он достиг и что защищает. Присутствует на судилище и не боится судилища. Сам судит себя.

Тициан, что-то хоронящий, но и чем-то обновляющийся. Резко меняющий манеру письма. Переживаемую художником драму отразила кричащая тревога, наполняющая картины, где цветовая дерзость перешла мыслимые в те времена границы. Мазок стал напряженным, вибрирующим, будто стегающим холст. Гладкописи нет и в помине, вблизи картина — бесконечное движение мазков, цветовые фантасмагории, хотя прежнюю яркость сменили тона приглушенные.

Заказчики считали картины неоконченными. И тогда мастер сердито возражал: "Тициан сделал, сделал".

…Тициан живописал прекрасных женщин и достиг в изображении красоты тела и великолепия одежд высочайшего совершенства. Широко известны его "Урбинская Венера" и "Красавица".

Он признан и лучшим пейзажистом своего времени.

Тициана чтили всегда, Тинторетто находил в его картинах средоточие всех тайн живописи, Веронезе именовал отцом искусства, Веласкес — знаменосцем живописи. Александр Иванов называл одну из его картин бриллиантовой.

…Каждый день художник выходил на свое поле боя. Смотрел на начатые полотна так, "словно они были его смертельными врагами, желая найти в них какие-либо недостатки" (слова современника). Постоянно искал и предвидел новые открытия.

Чума оборвала его творческий порыв на полуслове… Но он и прекрасные его творения бессмертны.

Странные люди! Они не опасались позировать Тициану. Более того, упорно и настойчиво добивались этой чести. А он бесцеремонно врывался в чужую душу и сердце, как в собственный дом, широко распахивал окна и двери, жадным взглядом обшаривал уголки, вытаскивая наружу тщеславие, злобу, лицемерие, опасения, интриги сильных мира сего. Неистовствовал, блуждая в потемках внутреннего мира своих моделей. Уже сам взгляд его, говорят, вызывал у позирующего смутное беспокойство, резкое ощущение власти художника.

Очень точно выразил суть портретов кисти Тициана А. В. Луначарский. Он назвал их волшебными книгами и открыл в них "чистое золото глубочайшей психологии". И верно, волшебные книги — порой Тициан кажется прорицателем, чьи предвидения сбываются.

Портрет папы Павла III с Алессандро и Оттавиано Фарнезе напоминает сцену из драмы.

Папа — этакий старичок-паучок, величайший интриган своего времени, разбрасывает очередную сеть-ловушку. На остреньком лисьем личике старого хитреца нетерпение недоброго вдохновения. Смиренно, льстиво, с видимым удовольствием склоняется к нему внимающий его речам внук Оттавио. Идиллия змеиного гнезда! Присматриваемся и ощущаем в позе, выражении лица, взгляде внука явно враждебный интерес к самому папе. Испытывающее касание острием меча. А в злобной фигуре папы — затравленность.

Тициан "угадал" неизбежность поединка: Оттавио возглавит заговор против папы.

Кисть Тициана — объективная кисть. За это называли его естествоиспытателем, с явной любовью изучающим и ядовитое растение, и целебную траву. Хотя в то же время и замечали: некрасивую заказчицу по ее желанию превращал в прекрасную даму. Но суть в другом. И в душе самого отъявленного льстеца, шута или тирана находил художник (если, разумеется, обнаруживал качества человеческие) хоть малую склонность к раздумью или искорку сожаления. Все, засыпанное трухой мелких помыслов и мелких желаний, таящееся за могучими засовами.

Тициан срывал засовы.

Потому лица его моделей не однозначны — в них множество самых разнообразных чувств и качеств.

Все биографы Тициана рассказывают трогательную историю, как фактический властитель Европы Карл V благоговейно поднял однажды уроненную художником кисть: признал высокую власть мастера.

Взглянем на портрет императора. Повелевающий судьбой народов; огнем и мечом карающий непокорных; обрушивающий на противников армады войск; человек, ленивейший жест которого мог и вознести и уничтожить, — этот человек в темной одежде устало и одиноко сидит в кресле. Он еще жесток, решителен, властен, но уже нерадостен и пуст его взор. Все ближе, почти незаметной мышкой, столь страшной для слона, подкрадывается сомнение: а для чего? В чем смысл не жизни вообще, а его конкретной жизни? Еще спокоен император, но зреет в нем внутренняя борьба, поднимается душевная смута.

Тициан показал душу императора, и Карл V нарек его апостолом своего века.

А ведь целых два года пройдет, прежде чем император соберется с мыслями, отречется от престола и уйдет в монахи — спасать свою душу и замаливать грехи.

Кто знает, не ускорил ли это решение Тицианов портрет, где так зримо обнажилась тщета императорской жизни.

И император и папа мечтали назвать художника своим придворным живописцем. Но странная вещь, Тициан, с удовольствием принимавший титулы и награды, склоняющийся в низком поклоне перед купцом-заказчиком, наотрез отказывался служить у папы и императора. Хотел быть первым художником своей республики. Окончив где-либо заказную работу, тут же, не мешкая, удалялся восвояси, в прекрасную Венецию. А впрочем, и республике знал, наверное, истинную цену. Чтобы убедиться в том, достаточно взглянуть на портрет Пьетро Аретино — писателя, памфлетиста, друга художника,

Аретино — частый гость в особняке Тициана на Бири Гранде. Там он расточает ему похвалы, осыпает комплиментами. Зато в других домах, случается, говорит совершенно противоположное. "Все знают, — заявляет Аретино о своем друге Тициане, — что он возвысился благодаря мне".

Аретино — друг-враг. Желчь и лесть на кончике его талантливого бойкого пера. "Бич царей" — таково прозвище Аретино, и действительно, он смело обличал пороки иных августейших особ, его смех сравнивали с дьявольским. Но вот небольшая, характеризующая его деталь: памфлетист очень любит, чтобы ему присылали деньги, опрысканные ароматнейшими духами. И больше хвалит тех, кто ему платит, и больше ругает тех, кто им пренебрегает.

Таким знаменитый Аретино и возникает на полотне Тициана — массивным, энергичным, властным и самодовольным; в роскошных одеждах, опутывающих динамичный, удалой, неукротимый характер… Да и тяжелая золотая цепь, выставленная напоказ, явно мешает ему. А писатель не понимает этого, принимая роскошь за благо. И потому нагловато, чувственно не знающее сомнений лицо Пьетро Аретино, которого стоит бояться, уважать и презирать. Пьетро Аретино — верный сын Венецианской республики, много грабившей и успешно торговавшей; олицетворение ее стремления наслаждаться всем: знанием, красотой, богатством; воплощение ее циничной потребительности: презиралось все, что не приносило прибыли и удовольствия.

Многие правды говорил Тициан, не льстя и не окарикатуривая, но обнажая в портрете — психологическом исследовании сложную, противоречивую жизнь своих героев.

Вазари писал: "…от неба он не получал ничего, кроме счастья и благополучия".

Получал. К концу своих лет он пережил трагедию прощания с идеями и иллюзиями эпохи Высокого Возрождения.

Ранние портреты — галерея умных, уверенных, красивых и сильных людей. Портреты поздние… Человек остается наедине с самим собой. Он вынужден ступить с островка, на котором еще трепещет стяг Возрождения, в трясину окружающего мира, где льется кровь, где в венецианских свинцовых тюрьмах задыхаются узники, где шныряют иезуиты и бесчинствуют инквизиторы, где "люди гибнут за металл" и один угнетает другого. Чем дальше человек удаляется от заповедного острова, тем сильнее им овладевает тревога, тем чаще он обращает взоры внутрь себя, надеясь в себе одном найти жизненную опору. "Портрет Ипполито Риминальди" позже называли портретом Гамлета. Встревоженный, слегка растерянный глубоко задумавшийся человек. Помыслы его благородны Мысль беспокойна и грустна. Он смотрит на вас и не видит, внутренняя сосредоточенность свидетельствует об интеллектуальной силе и глубоко переживаемой нравственной драме. "Быть или не быть?"

С годами подобный вопрос все более тревожит и самого Тициана.

Между двумя его автопортретами — пропасть, которую мастер перешагнул, но многое утратил.

На первом автопортрете он — само нетерпение. Тициан неиссякаемый. Повелевающий богами, императорами, героями, мыслителями, прекрасными женщинами, громами небесами, деревьями и цветами… Создающий портреты, которым, "казалось, недоставало только дыхания". Тициан, устраивающий настоящее пиршество красок, позволяющий себе писать картины соком цветов! Неповторимый колорист, не имеющий себе равных.

И последний автопортрет. Жить мастеру предстоит еще одиннадцать лет, а он уже очень стар, начинает как бы растворяться в коричневом фоне. Правда, усохшее желтоватое лицо с упрямой выпуклостью лба исполнено силы и наблюдательности. Но невесел художник. И спокойно-трагичен. Тициан, провожающий свою эпоху. Тициан, хоронящий идеалы и друзей. И в то же время твердо знающий, чего он достиг и что защищает. Присутствует на судилище и не боится судилища. Сам судит себя.

Тициан, что-то хоронящий, но и чем-то обновляющийся. Резко меняющий манеру письма. Переживаемую художником драму отразила кричащая тревога, наполняющая картины, где цветовая дерзость перешла мыслимые в те времена границы. Мазок стал напряженным, вибрирующим, будто стегающим холст. Гладкописи нет и в помине, вблизи картина — бесконечное движение мазков, цветовые фантасмагории, хотя прежнюю яркость сменили тона приглушенные.

Заказчики считали картины неоконченными. И тогда мастер сердито возражал: "Тициан сделал, сделал".

…Тициан живописал прекрасных женщин и достиг в изображении красоты тела и великолепия одежд высочайшего совершенства. Широко известны его "Урбинская Венера" и "Красавица".

Он признан и лучшим пейзажистом своего времени.

Тициана чтили всегда, Тинторетто находил в его картинах средоточие всех тайн живописи, Веронезе именовал отцом искусства, Веласкес — знаменосцем живописи. Александр Иванов называл одну из его картин бриллиантовой.

…Каждый день художник выходил на свое поле боя. Смотрел на начатые полотна так, "словно они были его смертельными врагами, желая найти в них какие-либо недостатки" (слова современника). Постоянно искал и предвидел новые открытия.

Чума оборвала его творческий порыв на полуслове… Но он и прекрасные его творения бессмертны.

БУНТ,ДАРМОЕДА"

Чего только не изображает он, даже то, что невозможно изобразить, — огонь, лучи, гром, зарницы, молнии, пелену тумана, все ощущения, чувства, наконец, всю душу человека, проявляющуюся в телодвижениях: едва ли не самый голос.Альбрехт Дюрер (1471 — 1528) — немецкий график и живописец. Жил и работал в городе Нюрнберге. Создал десятки картин, около 360 гравюр и сотни рисунков. Дюрер — странник. На своем гербе он распахнул дверь и не закрыл ее, словно нетерпеливо зашагал навстречу великолепию и загадочности окружающего мира. Дюрер жаден до впечатлений. При всей его внешней неторопливой ясности и безмятежности, домашней уютности и обаятельности живет в вечной погоне. Стремится запихнуть в свою заплечную котомку впечатления от увиденного. А увидеть он хочет все. Равно привлекают, его метеорит, длиннохвостая обезьяна, сросшиеся близнецы, туша кита… Дюрер счастлив, он находит то, что утешает его сердце. Бродит на выставке диковин из далекой заморской Мексики, разглядывает и записывает: "…не видел ничего, что бы так радовало мое сердце, как эти вещи". Дюрер счастлив, когда первооткрывателем ступает на неведомую землю. Он не любит тайн: ищущему должно быть открыто все. Устремляется к художнику Якопо де Барбари, узнав, что последний будто бы изобрел новый метод в живописи и графике. Но встреча приносит разочарование, Барбари уклоняется от ясных ответов. Дюрер огорчен: "Я в то время более желал узнать, в чем состоит его способ, нежели приобрести королевство…" Забыв о техштюберах и пфеннигах, расходу которых ведет в своих записных книжках поистине бухгалтерский учет, художник меняет королевство на коня, уносящего его к заветной цели. Узнать! Дюрер пил из источника, не утоляя жажды. В восхищающих его снах он видит работы грядущих мастеров. Проникнуть бы в будущее наяву! "Я думаю, что я мог бы тогда исправить свои недостатки", — признается художник. Узнать! Знаменитый Андреа Мантенья, художник, зовет его к себе в Италию. Дюрер торопится и не успевает — жизнь Андреа обрывается. Несостоявшееся свидание немецкий художник считал печальнейшим событием в своей жизни. Работы Дюрера хвалит старик Беллини, учитель Джорджоне и Тициана. Узнать! Дюрер словно странствовал в необъятном космосе, стремительно перелетая от звезды к звезде. Его уносило упоение отчаяния: вокруг расстилалось Множество других созвездий. Может быть, это черта гения — обладать космическим пространством внутри себя? "Намерен я весь век учиться", — напишет он позже в своем стихотворении и выполнит эту программу. На рубеже XV–XVI веков по мощным стенам феодальной системы зазмеилась сеть трещин. Развиваются наука и торговля, промышленность и просвещение, начал "проклевываться" капитализм. В Нюрнберге, где Дюрер прожил всю жизнь, рождаются первые карманные часы, глобус, астрономические приборы, здесь развито книгопечатное дело. По артериям торговых путей вместе с товарами сюда прибывают беспокоящие мысли и редкие книги. Дюрер читает Платона, Витрувия, Плиния Старшего, своих земляков — "Корабль дураков" Себастиана Бран-та, "Похвалу глупости" Эразма Роттердамского, диалоги Ульриха фон Гуттена… Составляет астрономические карты, увлекается геометрией, оптикой, архитектурой, почти в совершенстве постигает естественные и математические науки. Эпоха Возрождения посылала миру человеколюбцев-гуманистов. Ее небосвод вышит прекрасной и яростной вязью их удивительных слов. Эти люди среди друзей художника. Иоганн Черте, инженер и архитектор, возвращаясь от Дюрера, решает теорему и тут же отсылает художнику — как продолжение разговора. Никлас Крат-цер, астроном и математик, просит нарисовать инструменты "для измерения расстояний в длину и ширину"… Иоаким Камерарий, филолог, руководитель высшего учебного заведения, впоследствии переведет трактаты художника на латинский язык и напишет к ним предисловие. Эразм Роттердамский, философ и писатель, просит выгравировать его портрет. Виллибальд Пиркгеймер, писатель и политический деятель, — друг детства… Наука, считает Дюрер, поможет обнаружить искусство в природе. Он уверяется в свое правоте и… жестоко ошибается. Живопись Дюрера празднична, гармонична, краски ярки и в то же время нежны, градации их бесчисленны. Художник владеет светотенью, умело передает воздушную среду. Человеческие фигуры объемны, приобретают индивидуальное выражение, активно "сотрудничают" с природой. Пейзажи сочетают поэтику и точность. Рисунки и акварели доносят до нас волшебную прозрачность природы и благородную чистоту силуэтов. Рука Дюрера — рука властелина линии. Вычерченное им полагали сотворенным при помощи циркуля и линейки. Но в узде постулатов и теорем начинает задыхаться бунтующая фантазия творчества. Правильные фигуры иногда кажутся роботами. Мраморность математики не греет. Художник постепенно приходит к мысли, что наука — не самоцель, но основа нравственности, она "учит отличать добро от зла". А Дюрер — человек добра. Он казался большим ребенком: если верил — то чистосердечно, если огорчался — впадал в меланхолию, если веселился, вокруг радовались все. Людей жалел, старался никого не обижать, плохую работу собрата оценивал так: он сделал все, что мог. Но из мягкого человека Дюрера ничего нельзя было слепить. Он не подличал, не лицемерил, был в высшей степени справедлив. Другим готов был услужить (не угодить!) и щедро раздаривал свое обаяние, речь его почитали "сладостной и остроумной". Ко всему — скромен. Даже когда пришла слава и стала столь велика, что сам Рафаэль прислал ему свой рисунок, а лучшие живописцы Антверпена вставали, приветствуя его словно цезаря, — в Дюрере нельзя было заметить и тени спеси. Замечали достоинство мастера. Тот, кого толстосумы, богачи города, называли "дармоедом", стал мыслителем, ученым, гуманистом. "Искусство божественно и истинно". На автопортрете 1500 года "сверкающие глаза" проповедующего художника горят вдохновением, фанатичным, очищающим огнем. "Это я, Дюрер, мастер и человек, кому столько дано и который жаждет еще больше отдать". "Это я, Дюрер, пришел сказать вам слово истины и повести за собой". Человек с высоким лбом мыслителя "всегда полон образов" и ощущает материальную силу времени, понимая свое творчество как ее неотъемлемую часть.Эразм Роттердамский

Шел XVI век и гремела Реформация.

Ученый монах Лютер метнул молнию (по образному выражению Фридриха Энгельса) в католическую церковь — молния угодила в пороховой погреб. Лютер выступил против поборов, беззакония, бесстыдной лжи церковных властей. Дюрер поверил Лютеру как богу. Лютер "обличал нехристей пап, что у нас грабят плоды нашей крови и нашего пота".

Но Дюрер ведь — "Вашей мудрости покорный гражданин" (как писал он бургомистру и совету города Нюрнберга). Дюрер осторожен, но отважен ли Дюрер? Однажды корабль, на котором находился художник, уносило в открытое море. Началась паника. Дюрер единственный воодушевил вопящего корабельщика. Они подняли "малый парус" и стали приближаться к берегу.

Реформация требует "больших парусов". И просыпается у Дюрера дерзость, ибо "одна лишь истина остается вечно". В гравюрах-иллюстрациях к "Апокалипсису" Дюрер швыряет папу, епископов, императора, придворных вельмож под копыта лошадей апокалипсических всадников — Мора, Голода, Войны, Смерти. Земля очищается от нечисти… Художник уже давно говорит с народом языком гравюры — самого массового и популярного вида искусства в те времена. Гравюры расхватывались на ярмарках и праздниках, проходивших в Нюрнберге и других городах.

Гравюры понятны и впечатляющи. Серии "страстей", больших и малых, — по существу, рассказ не о библейских событиях, а о жизни народа.

Дюрер примыкает к сторонникам Реформации и шлет Лютеру в подарок свои гравюры…

В своей знаменитой гравюре "Иероним в келье" он воспевает мудрый покой уединения. Уютная комната напоена светом, а нимб вокруг головы старого Иеронима — мягкое зарево неустанно трудящейся мысли… "Меланхолию", другую "мастерскую" гравюру, называли духовным портретом художника. Крылатая женщина, уже пытавшаяся настигнуть ускользающую истину, задумчиво всматривается в даль, которую предстоит разведать. Все приобретенное бессильно рассыпалось вокруг богини: наука, знания, опыт, но опущенные крылья все-таки сохраняют упругую силу.

Таков этот противоречивый Дюрер — желающий и остерегающийся, мечтающий о покое и сомневающийся…

Тщательно скрываемое в самом себе явно проскальзывает в портретах. Еще в конце XV века в портрете купца Освальда Крелля отражено душевное горение человека, живо откликающегося на события. Ему вторит дрезденский "Портрет молодого человека": получено желанное известие, рождается энергия, способная противостоять препонам и созидать.

Люди на качелях колеблющегося равновесия бытия. Они пытаются осмыслить хаос бытия и провидеть будущее: неукротимый Виллибальд Гиркгеймер, восторженный Филипп Меланхтон.

Любопытна история двух портретов Эразма Роттердамского. Как на всякую праведную душу, мир обрушивался на Эразма Роттердамского, писателя и философа XVI века, всей своей жестокостью, невежеством, подлостью.

Дюрер видел в Эразме воина Справедливости. Этот бастард, незаконнорожденный, гонимый многими сильными мира сего, писал о папах и королях: "…обезьяны, рядящиеся в пурпур, и ослы, щеголяющие в львиной шкуре…"

Брезгливо обличал придворных вельмож: "Нет, пожалуй, ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее их…"

Открывал людям глаза: "…ненавистна истина царям".

Сорбонна наложила вето на его "Жалобу мира" — книгу, протестующую против войны…

По мотивам "Книжечки воина Христова", написанной этим отважным проницательным человеком, Дюрер создал свою гравюру "Рыцарь, смерть и дьявол". Рыцарь — каленое железо. Долг и Верность ведут его сквозь тернии трудностей, угроз, искушений. Он бесстрашно ищет Правду, но Правда и в нем самом.

Наверное, таким Дюрер видел Эразма. Но последний был не только таким — и это блестяще отразил художник в первом портрете.

На портрете вы не замечаете душевной боли, приводящей на баррикады. Живое, живущее, сотканное из постоянного движения лицо, по которому, как по без-брежнему морю, плывет, исчезая и возникая, вечный кораблик ироничной усмешки: "вся жизнь человеческая… некая Комедия".

Портрет не вздымающего знамя, а всезнающего философа. Портрет неосознанного противоречия и безоговорочного восхищения человеком, в чьих устах каждое слово тогда загоралось маленьким солнцем. Портрет рисован в Брюсселе, а еще раньше философ и художник встречаются в антверпенском кружке гуманистов. Они понравились друг другу, сблизились, но сближение стало и началом отчуждения… Их объединила и разобщила Реформация.

В Нидерландах, где странствует Дюрер, настигает его ложная весть об аресте Лютера. Тогда и появляется в записной книжке страстный призыв-вопль: "О, Эразм Роттердамский, где ты?., защити правду, заслужи мученический венец… Ты можешь повергнуть Голиафа".

Но Эразм, как, впрочем, и с ам Дюрер, не хочет мученического венца и, пожалуй, не верит в то, что справится с Голиафом. Он предпочитает лз относительно спокойного далека жалить своей улыбкой дураков, которые "держат в своих руках кормило государственного правления и вообще всячески процветают". В отличие от слепо восхищающегося художника Эразм не видит в Реформации избавления от всех бед. И не очень верит Лютеру. Почувствовав это, Дюрер охладевает к столь похожему на него самого Эразму. И хотя последний прямо или косвенно настойчиво напоминает о своем желании иметь гравированный портрет: "кто не мечтает о портрете работы столь великого художника", — великий художник тянет, отмалчивается. И лишь через пять лет создает гравюру на меди Эразм на ней постаревший. Ушло молодое, задорное ощущение жизни, резко углубились морщины, лицо увяло и поскучнело. Не всесильный, не всезнающий, не играющий с жизнью — Эразм похож на человека, пришедшего написать несколько грустных прощальных слов в толстом фолианте. Конечно, не было перед художником живого Эразма, портрет рисован с медали. Но не было прежнего молодого задора и у самого художника.

…Снятся Дюреру огромные потоки воды, падающие с неба. Он просыпается в страхе. Сон — вещий. Всемирного потопа, правда, не случилось, но потекли вокруг него реки крестьянской крови. Вспыхнувшая по всей Германии великая Крестьянская война была подавлена. Дюрер, наверное, никогда бы не встал под знамя, на котором изображался крестьянский башмак с развевающимися шнурками. Он учил остерегаться чрезмерного. Он устрашился, но желание оставаться рыцарем Истины победило. Написанный им трактат "Руководство к измерению" спешно дополняется "Проектом памятника в честь победы, одержанной над крестьянами". Дюрер заговорил эзоповым языком.

Проект мнимого памятника — сплошная насмешка. Колонна из горшков, навозных вил, клети с курами, снопа. На вершину вознесен крестьянин, пронзенный предательским ударом меча в спину. Не деревенский неотесанный мужлан, чьи повадки Дюрер замечал прежде с превосходством горожанина, но ровня художнику, человек труда, глубоко задумавшийся о бурных событиях века, о нелегком пути к свободе, равенству и братству. Крах чаяний, запах крестьянской крови заставили его тяжело уронить голову на ладонь. Тут-то его, безоружного, и настиг вражеский меч.

Это был приговор и феодальной системе, и Лютеру, предавшему движение, и даже самой Реформации, превращавшейся в погоню за инакомыслящими, в бесконечные споры о библейской букве.

Дюрер пишет свою последнюю картину-завещание "Четыре апостола". Он послал к нам, далеким потомкам, своих современников — людей мятежа и преобразований, мыслителей и борцов, сознающих высшее назначение своего существования. Людей Реформации и великой Крестьянской войны. Грубая мужицкая сила органично соединяется с тончайшими проявлениями ума и силой страсти. Струится к нам ток напряженнейшей человеческой мысли, и мы садущаем ее беспокойство и величие.

Дюрер подписал картину: "Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения".

Божественное слово истины выше тиранов и лжепророков.

Курфюрст Максимилиан I, в чьи руки впоследствии попала картина, велел подпись отпилить, понял ее точный смысл… Дюрер грустно улыбается, вспоминая пылкие слова гуманиста Ульриха фон Гуттена: "…умы пробуждаются, науки расцветают, как радостно жить!" Заря рассвета, забрезжившая было так недавно, уже погасла. Пора восторгов прошла. Лучших учеников художника высылают из города за сочувствие и помощь крестьянскому движению, лучшего резчика заточают в темницу. Дюрер перестает шутить. Уже не рисует по углам паутину, чтобы добродушно посмеяться, когда доверчивые служанки станут сметать ее. Откладывает в сторону кисть и резец, садится за стол и начинает книгу о могуществе, законах, славе и поражениях "…великого, обширного, бесконечного искусства истинной живописи…". Успевает сочинить лишь трактат о пропорциях и "Наставление об укреплении городов" (может быть, желая хоть чем-то помочь убережению городов-республик). Высоко вздымая знамя своего творчества, он заявляет: "Судить об искусстве живописи не может никто, кроме тех, которые сами хорошо пишут".

Слова эти хлещут заказчиков — бюргеров, сановников церкви, князей и императоров. Не им возвышать или ниспровергать мастера, протягивающего нить времени в будущее…

Дюрер скончался весной 1528 года. Он был слишком изящен для исполина, но им стал. Вечный странник в стране искусства, он соединил в своем творчестве редкий талант художника с глубокой человечностью. Гений и злодейство несовместимы. Дюрер являет пример нерасторжимости гения и добра.

Шел XVI век и гремела Реформация.

Ученый монах Лютер метнул молнию (по образному выражению Фридриха Энгельса) в католическую церковь — молния угодила в пороховой погреб. Лютер выступил против поборов, беззакония, бесстыдной лжи церковных властей. Дюрер поверил Лютеру как богу. Лютер "обличал нехристей пап, что у нас грабят плоды нашей крови и нашего пота".

Но Дюрер ведь — "Вашей мудрости покорный гражданин" (как писал он бургомистру и совету города Нюрнберга). Дюрер осторожен, но отважен ли Дюрер? Однажды корабль, на котором находился художник, уносило в открытое море. Началась паника. Дюрер единственный воодушевил вопящего корабельщика. Они подняли "малый парус" и стали приближаться к берегу.

Реформация требует "больших парусов". И просыпается у Дюрера дерзость, ибо "одна лишь истина остается вечно". В гравюрах-иллюстрациях к "Апокалипсису" Дюрер швыряет папу, епископов, императора, придворных вельмож под копыта лошадей апокалипсических всадников — Мора, Голода, Войны, Смерти. Земля очищается от нечисти… Художник уже давно говорит с народом языком гравюры — самого массового и популярного вида искусства в те времена. Гравюры расхватывались на ярмарках и праздниках, проходивших в Нюрнберге и других городах.

Гравюры понятны и впечатляющи. Серии "страстей", больших и малых, — по существу, рассказ не о библейских событиях, а о жизни народа.

Дюрер примыкает к сторонникам Реформации и шлет Лютеру в подарок свои гравюры…

В своей знаменитой гравюре "Иероним в келье" он воспевает мудрый покой уединения. Уютная комната напоена светом, а нимб вокруг головы старого Иеронима — мягкое зарево неустанно трудящейся мысли… "Меланхолию", другую "мастерскую" гравюру, называли духовным портретом художника. Крылатая женщина, уже пытавшаяся настигнуть ускользающую истину, задумчиво всматривается в даль, которую предстоит разведать. Все приобретенное бессильно рассыпалось вокруг богини: наука, знания, опыт, но опущенные крылья все-таки сохраняют упругую силу.

Таков этот противоречивый Дюрер — желающий и остерегающийся, мечтающий о покое и сомневающийся…

Тщательно скрываемое в самом себе явно проскальзывает в портретах. Еще в конце XV века в портрете купца Освальда Крелля отражено душевное горение человека, живо откликающегося на события. Ему вторит дрезденский "Портрет молодого человека": получено желанное известие, рождается энергия, способная противостоять препонам и созидать.

Люди на качелях колеблющегося равновесия бытия. Они пытаются осмыслить хаос бытия и провидеть будущее: неукротимый Виллибальд Гиркгеймер, восторженный Филипп Меланхтон.

Любопытна история двух портретов Эразма Роттердамского. Как на всякую праведную душу, мир обрушивался на Эразма Роттердамского, писателя и философа XVI века, всей своей жестокостью, невежеством, подлостью.

Дюрер видел в Эразме воина Справедливости. Этот бастард, незаконнорожденный, гонимый многими сильными мира сего, писал о папах и королях: "…обезьяны, рядящиеся в пурпур, и ослы, щеголяющие в львиной шкуре…"

Брезгливо обличал придворных вельмож: "Нет, пожалуй, ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее их…"

Открывал людям глаза: "…ненавистна истина царям".

Сорбонна наложила вето на его "Жалобу мира" — книгу, протестующую против войны…

По мотивам "Книжечки воина Христова", написанной этим отважным проницательным человеком, Дюрер создал свою гравюру "Рыцарь, смерть и дьявол". Рыцарь — каленое железо. Долг и Верность ведут его сквозь тернии трудностей, угроз, искушений. Он бесстрашно ищет Правду, но Правда и в нем самом.

Наверное, таким Дюрер видел Эразма. Но последний был не только таким — и это блестяще отразил художник в первом портрете.

На портрете вы не замечаете душевной боли, приводящей на баррикады. Живое, живущее, сотканное из постоянного движения лицо, по которому, как по без-брежнему морю, плывет, исчезая и возникая, вечный кораблик ироничной усмешки: "вся жизнь человеческая… некая Комедия".

Портрет не вздымающего знамя, а всезнающего философа. Портрет неосознанного противоречия и безоговорочного восхищения человеком, в чьих устах каждое слово тогда загоралось маленьким солнцем. Портрет рисован в Брюсселе, а еще раньше философ и художник встречаются в антверпенском кружке гуманистов. Они понравились друг другу, сблизились, но сближение стало и началом отчуждения… Их объединила и разобщила Реформация.

В Нидерландах, где странствует Дюрер, настигает его ложная весть об аресте Лютера. Тогда и появляется в записной книжке страстный призыв-вопль: "О, Эразм Роттердамский, где ты?., защити правду, заслужи мученический венец… Ты можешь повергнуть Голиафа".

Но Эразм, как, впрочем, и с ам Дюрер, не хочет мученического венца и, пожалуй, не верит в то, что справится с Голиафом. Он предпочитает лз относительно спокойного далека жалить своей улыбкой дураков, которые "держат в своих руках кормило государственного правления и вообще всячески процветают". В отличие от слепо восхищающегося художника Эразм не видит в Реформации избавления от всех бед. И не очень верит Лютеру. Почувствовав это, Дюрер охладевает к столь похожему на него самого Эразму. И хотя последний прямо или косвенно настойчиво напоминает о своем желании иметь гравированный портрет: "кто не мечтает о портрете работы столь великого художника", — великий художник тянет, отмалчивается. И лишь через пять лет создает гравюру на меди Эразм на ней постаревший. Ушло молодое, задорное ощущение жизни, резко углубились морщины, лицо увяло и поскучнело. Не всесильный, не всезнающий, не играющий с жизнью — Эразм похож на человека, пришедшего написать несколько грустных прощальных слов в толстом фолианте. Конечно, не было перед художником живого Эразма, портрет рисован с медали. Но не было прежнего молодого задора и у самого художника.

…Снятся Дюреру огромные потоки воды, падающие с неба. Он просыпается в страхе. Сон — вещий. Всемирного потопа, правда, не случилось, но потекли вокруг него реки крестьянской крови. Вспыхнувшая по всей Германии великая Крестьянская война была подавлена. Дюрер, наверное, никогда бы не встал под знамя, на котором изображался крестьянский башмак с развевающимися шнурками. Он учил остерегаться чрезмерного. Он устрашился, но желание оставаться рыцарем Истины победило. Написанный им трактат "Руководство к измерению" спешно дополняется "Проектом памятника в честь победы, одержанной над крестьянами". Дюрер заговорил эзоповым языком.

Проект мнимого памятника — сплошная насмешка. Колонна из горшков, навозных вил, клети с курами, снопа. На вершину вознесен крестьянин, пронзенный предательским ударом меча в спину. Не деревенский неотесанный мужлан, чьи повадки Дюрер замечал прежде с превосходством горожанина, но ровня художнику, человек труда, глубоко задумавшийся о бурных событиях века, о нелегком пути к свободе, равенству и братству. Крах чаяний, запах крестьянской крови заставили его тяжело уронить голову на ладонь. Тут-то его, безоружного, и настиг вражеский меч.

Это был приговор и феодальной системе, и Лютеру, предавшему движение, и даже самой Реформации, превращавшейся в погоню за инакомыслящими, в бесконечные споры о библейской букве.

Дюрер пишет свою последнюю картину-завещание "Четыре апостола". Он послал к нам, далеким потомкам, своих современников — людей мятежа и преобразований, мыслителей и борцов, сознающих высшее назначение своего существования. Людей Реформации и великой Крестьянской войны. Грубая мужицкая сила органично соединяется с тончайшими проявлениями ума и силой страсти. Струится к нам ток напряженнейшей человеческой мысли, и мы садущаем ее беспокойство и величие.

Дюрер подписал картину: "Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения".

Божественное слово истины выше тиранов и лжепророков.

Курфюрст Максимилиан I, в чьи руки впоследствии попала картина, велел подпись отпилить, понял ее точный смысл… Дюрер грустно улыбается, вспоминая пылкие слова гуманиста Ульриха фон Гуттена: "…умы пробуждаются, науки расцветают, как радостно жить!" Заря рассвета, забрезжившая было так недавно, уже погасла. Пора восторгов прошла. Лучших учеников художника высылают из города за сочувствие и помощь крестьянскому движению, лучшего резчика заточают в темницу. Дюрер перестает шутить. Уже не рисует по углам паутину, чтобы добродушно посмеяться, когда доверчивые служанки станут сметать ее. Откладывает в сторону кисть и резец, садится за стол и начинает книгу о могуществе, законах, славе и поражениях "…великого, обширного, бесконечного искусства истинной живописи…". Успевает сочинить лишь трактат о пропорциях и "Наставление об укреплении городов" (может быть, желая хоть чем-то помочь убережению городов-республик). Высоко вздымая знамя своего творчества, он заявляет: "Судить об искусстве живописи не может никто, кроме тех, которые сами хорошо пишут".

Слова эти хлещут заказчиков — бюргеров, сановников церкви, князей и императоров. Не им возвышать или ниспровергать мастера, протягивающего нить времени в будущее…

Дюрер скончался весной 1528 года. Он был слишком изящен для исполина, но им стал. Вечный странник в стране искусства, он соединил в своем творчестве редкий талант художника с глубокой человечностью. Гений и злодейство несовместимы. Дюрер являет пример нерасторжимости гения и добра.

ЕСЛИ ЖИВОПИСЕЦ ПОЖЕЛАЕТ УВИДЕТЬ