Платон Белецкий Одержимый рисунком повесть о японском художнике Хокусае

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, в которой мы знакомимся с несколькими японскими художниками и узнаем, что было с Хокусаем до того, как он стал называться этим именем

По приказу Петра I русские геодезисты Иван Евреинов и Федор Лужин совершили путешествие к восточным границам России. Около года добирались они до Камчатки, а затем в течение двух лет изучали Курильские острова. Здесь обитало племя айну. Айну пользовались каменными топорами, шили себе одежды из шкур и рыбьей кожи. Вглядываясь в туманную даль с берегов острова Кунашир, думали геодезисты, что там, за проливом, наверно, такие же дикие, суровые острова и люди, ведущие первобытную жизнь. Как бы они удивились, узнав о больших городах, не уступающих Москве своей многолюдностью, роскошью дворцов и храмов, о великих мастерах и ученых, о прекрасной стране, с которой граничит Россия! В 1723 году Лужин и Евреинов возвратились в Петербург, не подозревая о том, что побывали у ворот Японии. К концу XVIII века Япония продолжала оставаться страной, малоизвестной в Европе. Государственными делами здесь заправляла военная клика, хотя войны на Японских островах не было уже много лет. Кровопролитная борьба феодальных династий за верховную власть утихла более ста лет назад. Попытка Португалии вмешаться в японские дела окончилась для нее самым плачевным образом. Европейские державы, даже такие сильные, как Англия, до поры до времени не осмеливались вторгаться в Японию, опасаясь ее войска, всегда находившегося в боевой готовности. Поскольку войны не было, воинам — самураям — не оставалось другого дела, как только грабить своих соотечественников — крестьян. Иметь оружие дозволялось только самураям. Крестьяне выращивали рис и тутовые деревья. И все же рис был для них редким лакомством. Носить шелковую одежду по установленному закону крестьяне не имели права. Ходить друг к другу в гости и то им воспрещалось. Столицей Японии был уже тогда город Эдо (нынешнее Токио). Здесь, кроме знати, жило много купцов, ремесленников, поэтов, актеров, художников. Закон не ставил их выше крестьян. Любой самурай мог безнаказанно ударить каждого незнатного родом. Однако без деловой сметки купцов, без мастерства ремесленников не могли обойтись ни самураи, ни князья — даймё, ни глава государства — сёгун. И горожане все больше чувствовали себя людьми, стремились к радостям жизни, в душе презирая властительных бездельников. С некоторого времени и простым горожанам понадобились книги и произведения искусства. Более того, нарушая закон, богатеющие купцы и ремесленники рядились в шелка, посещали театры, угощались в «чайных домиках». Особенно в праздничные дни, когда и крестьянам разрешалось домешивать рис к отрубям. Праздников было много. Это были дни, когда сама природа дарила радость каждому, не обделяя самых униженных и голодных. Все любовались полной луной в осеннюю пору, первым пушистым снегом и, разумеется, цветами. Радость, порождаемую красотой, не в силах были отнять ни у кого самые лютые тираны. Эта радость давала силы для жизни многим поколениям, и не случайно в японском языке в глубокой древности появилось слово «дзиго», которому в других языках нет прямого соответствия. По-русски его приходится передавать целой фразой: «удовлетворение, доставляемое красотой». «Дзиго» доступно каждому, но есть люди, которые его ощущают с особой остротой. «Удовлетворение, доставляемое красотой», переполняет все их существо, помогает преодолевать любые жизненные трудности и даже большое личное горе. Эти люди — великие художники. Об одном из них и расскажет наша повесть. И раз мы уже заговорили о праздниках, пусть она начнется в праздник.I

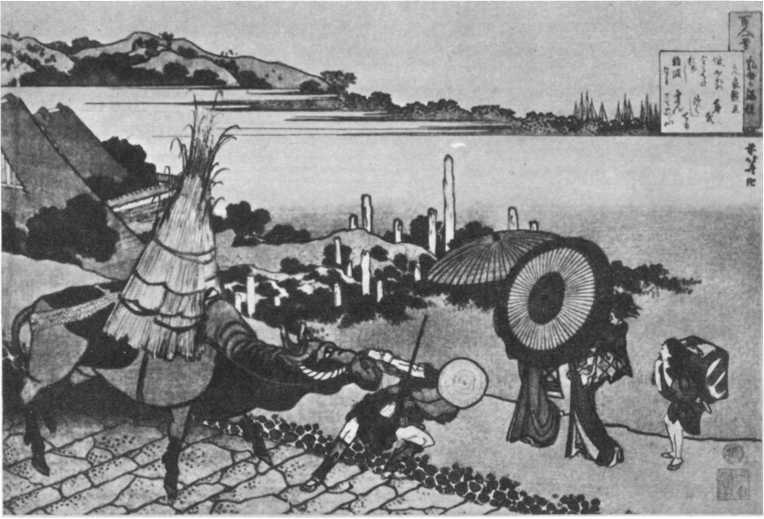

В 1770 году, как всегда с наступлением весны, все эдокко — жители Эдо — изо дня в день присматривались к почкам вишневых деревьев. Ждали цветения. И вот, как розовым облаком, окутаны серо-зеленые ветки. Преобразился город. Холодной ночью осыпалось множество лепестков. Лиловой кисеей легли они на дорожках парков, усеяли черепичные и соломенные кровли, поплыли по мутным водам реки Сумиды, чтобы смешаться с волнами океана. Пришел всенародный праздник. Радостный праздник любви и ожидаемого счастья, символ которых — цветок вишни. К вечеру улицы были запружены народом. Дети шли с цветущими ветками. Женщины с грудными детьми, привязанными на спину, самураи, дамы с веерами и зонтиками, даймё на конях или в носилках в сопровождении вооруженной свиты, купцы, разодетые в шелка, чернорабочие в соломенных накидках — все вышли полюбоваться цветущими садами. Людская масса плыла, растекаясь по храмам, где позванивали гонги, по театрам, куда манили хрипнущие зазывалы, по аллеям парков, освещенных бумажными фонариками. Там и сям вспыхивают и мерцают на ветру эти фонарики: на старых соснах, на изогнутых крышах павильонов. Надписи и узоры на пестрых фонариках то пропадают, то вырисовываются со странной четкостью. Вот раздались звуки флейты и звенящее постукивание. Это нищие слепцы бредут сквозь толпу своей дорогой. Бойко идет на мостах и перекрестках торговля светящимися червячками. Их несут в бумажных кульках домой или тут же заправляют этим беспламенным горючим переносные фонари. Торговец сладостями Дохэй привлекает покупателей забавной песенкой:В городе Сэндай строили мост.

Там бежала мышка, — я ее за хвост.

Если мышку причесать, лобик ей побрить,

Мышь сумеет торговать, сладости варить.

Стала мышка торговать, но кошка ее — хвать!

Пирожным и мышке приходит крышка

Спешите покупать— хо-хо, хе-хей! — у старика Дохэй!

Ах, печален мир! Даже в пору цветения вишен

Все же печален.

Смолоду жил он неясной мечтой о чем-то возвышенном и прекрасном. Щемящее чувство грустного и сладкого ожидания, приходящее весной, лучше всего соответствовало его настроению. Он выискивал образы для воплощения своей мечты. Это были хрупкие девушки с грустными лицами и матовой желтизной кожи. Их одежды обрисовывались плавными линиями, как ивовые ветви, колышемые ветром. Подбирая расцветку, он думал о нежных переливах цветочных лепестков. Девушки из чайных домиков казались ему небесными феями. Но два-три слова — и все очарование пропадало. Одна только О-Сэн говорила, не оскорбляя его мечту. Их разговоры всегда были полны грусти и недосказанности. Она никогда не говорила ему, что любит какого-то Дзиндзаэмона, но раз вышла за него — значит, любила. Сегодня О-Сэн счастлива, должно быть. А Харунобу по-прежнему грустен. Он тосковал и сам не мог объяснить почему. Радоваться бы весне, в которую он всегда был влюблен, радоваться, что милая девушка нашла свое счастье. А его захлестывала тоска. Почему? Разве мог он знать, что давно и серьезно болен, что в последний раз видит цветение вишни? Выйдя из задумчивости, художник заметил, что старикашка Гохэ все еще стоит перед ним в подобострастной позе и продолжает говорить: — …Позвольте надеяться, что новая девушка, которую мне доставят завтра, будет изображена вами с прежней благосклонностью к нашему скромному заведению. Я видел ее, и, право, она еще более неблагодарной О-Сэн достойна вашей кисти. Харунобу брезгливо швырнул деньги и, уходя, сказал резко: — Скорблю о несчастье вашей новой девушки. Охотно поздравил бы милую О-Сэн сейчас же, да жаль, не знаю, где дом ее уважаемого супруга. Медленно спускается тоскующий Харунобу по ступеням. Его глаза полны страдания. Сгорбившись, кладет руку на саблю, право носить которую унаследовал от благородных предков. Он идет, спотыкается, все больше наклоняясь вперед, отчего сабля поднимается выше и делается похожей на хвост, вздрагивающий под плащом. Забавное зрелище! Это видит мальчуган, сидящий на пороге домика, но не смеется. В свои десять лет мальчик уже научился, наблюдая движения людей, отгадывать их мысли и чувства. Для этого, вообще говоря, нужен немалый жизненный опыт. Такой опыт был у мальчика, несмотря на его юные годы. У него необыкновенные глаза, быстро меняющие выражение, большой нос и торчащие уши. В остальном — ничего особенного: такой же черный пучок волос на круглой бритой головке, такой же халатик, расшитый цветами, как у многих эдоских ребятишек. Мальчик догнал незнакомого человека, последние слова которого успел уловить. Церемонно раскланявшись, совершенно так, как это делали взрослые, обратился к нему:

Харунобу. Снегопад.

— Высокочтимый благородный господин хочет видеть О-Сэн? Я знаю, где ее новый дом. Харунобу не собирался разыскивать девушку, но, не успев ничего подумать, неожиданно для себя ответил: — Я был бы тебе очень обязан, если бы ты проводил меня к ней. И они пошли, то обмениваясь фразами, а то замолкая надолго. Харунобу узнал, что мальчика зовут Накадзима Тэцудзо, что он служит рассыльным в книжной лавке. — Давно ты знаком с О-Сэн? — спросил Харунобу. — О да, давно. До того еще, как меня стали звать Накадзима Тэцудзо, — простодушно отвечал мальчик. Такое сообщение не могло удивить его собеседника, поскольку на протяжении жизни каждый японец по нескольку раз меняет имя: меняются обстоятельства жизни — избирается или назначается новое имя. Таков японский обычай. Слово за слово рассказывал о себе мальчик, а Харунобу слушал с возрастающим интересом, и ему казалось, он видит все своими глазами. Когда он жил не в самом Эдо, а на другом берегу реки Сумида, в предместье Хондзе, округа Кацусика, тогда его звали Токитаро. Хорошо было в Кацусика, куда лучше, чем в Эдо. Токитаро делал что хотел. Он валялся на траве и смотрел, как меняют форму облака, становясь похожими то на гору, то на дракона. Берегом реки доходил до океана. Здесь в час отлива, шлепая по обнажившемуся дну, весело было подбирать всякую морскую живность. Детям все весело. А кроме того, этот улов — пропитание многих семейств. Женщины и старики, в свою очередь, наполняют подолы и корзины скользкими дарами моря. Однажды тут появилась не знакомая никому девчонка. Она шла в Эдо из деревни Табатамура и очень проголодалась. Это была О-Сэн. Кто мог знать, что через какие-нибудь три года о ней будет говорить все Эдо? Токитаро помог ей тогда насобирать креветок. Они их спекли и закусили отлично. Потом О-Сэн рассказывала ему о себе, а он рисовал для нее на мокром песке все, что она просила. В этом месте рассказа Харунобу слегка усмехнулся и перебил: — Ты так хорошо рисовал, что удавалось представить все, что она просила? — Как сказать вам… Теперь я вижу, что рисую плохо, да мне и некогда, но тогда она понимала все, что я рисовал. А если нет, спрашивала, и я ей объяснял. Насколько я заметил, и настоящие художники пишут на своих картинах, что там нарисовано, а без этого можно и не понять. Вот, например, знаменитый Судзуки Харунобу сколько раз рисовал О-Сэн, и правильно делал, что называл ее, иначе и мне бы ее не признать. Художнику стало веселее на душе, и он порадовался, что не назвал своего имени забавному мальчишке. — Что же ты рисовал для О-Сэн? — продолжал он расспросы. — Я рисовал ей историю первого зеркала. И мальчик увлеченно поведал эту историю, будто она была неизвестна собеседнику. Харунобу не останавливал его. Однажды богиня солнца Аматэрасу поссорилась с братом, Сусаноо, богом урагана, редкостным безобразником. Она прощала ему многое, даже то, что он засыпал оросительные каналы на рисовых полях и напачкал в зале, где она пировала. Но брат не унимался. Ободрав шкуру с небесной лошади, он проломил потолок залы, где небесные женщины ткали одежды богам, и вбросил туда окровавленную тушу. Женщины умерли с перепугу. Аматэрасу разгневанная ушла в пещеру и затворилась там, из-за чего во всем мире настала беспросветная ночь. Посоветовавшись с богом хитрости Такамимусуби, боги велели некоему кузнецу Амацумара сделать зеркало. После этого, стуча ногами по опрокинутому чану, стала отплясывать веселая богиня, толстушка Удзумэ. На голову она нацепила парик из листьев дерева масакаки, в руках у нее бамбуковая ветка и копье. Входя в раж, Удзумэ начинает сбрасывать одежду. Все восемь мириадов богов покатывались со смеху. Аматэрасу, как всякая женщина, была любопытна. «Что там такое?» — спросила она. Удзумэ отвечала: «Мы рады и веселы потому, что появилась богиня красивее тебя».

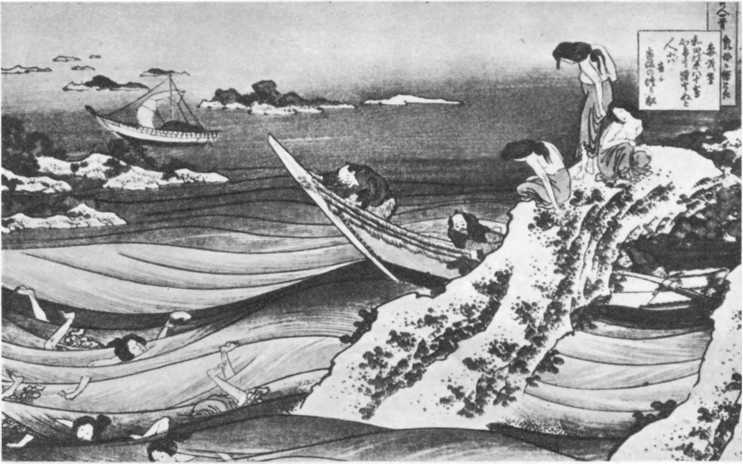

Xарунобу. В лодке.

Все это Тэцудзо рассказывал так увлеченно, что Харунобу впервые за вечер испытал удовольствие. Рассказ сопровождался мимикой, жестикуляцией, изменением голоса. Вот и сейчас прекрасно была представлена Аматэрасу, которая, сгорая от ревности, подошла к выходу из пещеры. Тут, чтобы разжечь ее любопытство, поднесли зеркало, в котором она увидела красавицу — свое отражение. Вне себя Аматэрасу выскочила из пещеры. Обратный путь ей закрыли немедля рисовым канатом. Так благодаря изобретению зеркала вернулось солнце, и мир был спасен. — Выходит, вы говорили с О-Сэн о зеркалах? — Да. У нее было при себе плохонькое, потертое зеркальце, а я обещал ей подарить настоящее волшебное зеркало, на котором сами собой появляются рисунки и надписи. — Боюсь, что такой дорогой подарок тебе трудно сделать даже теперь, несмотря на службу в магазине. — Что вы, — потупив глаза, отвечал Тэцудзо на колкость, — я подарил ей уже четыре таких зеркала. — Вот как! — удивился Харунобу. — Откуда же ты их достал? — Я сделал их сам. Видите ли, когда мой отец умер, мне больше нельзя было оставаться в нашем доме в Хондзо. Дом и поле забрал деревенский староста, которому отец задолжал. А меня взял и сделал своим сыном Накадзима Исэ, шлифовальщик зеркал. Он учил меня делать волшебные зеркала. Если бы вы знали, какая это скучная работа! Особенно скучно оттого, что, говоря по правде, они совсем не волшебные. Это было известно не каждому. Сам Харунобу долгое время дивился загадочным зеркалам. Секрет ему сообщили под условием сохранения тайны. Выяснилось, что гладь зеркала имеет множество незаметных впадин. Кроме того, в одних местах она вылощена больше, в других меньше. От этого поверхность металла нагревается неравномерно: там, где тоньше и шершавей, — скорее, где толще и глаже — медленней. По мере того как зеркало, взятое в руку, нагревается, выпуклости увеличиваются, а впадинки углубляются, давая отблески и тени. Из этих теней и отблесков составляются узоры и буквы. Действитетльно, никакого волшебства, зато тончайший расчет, нечеловеческий труд. Харунобу внимательно, не скрывая своей заинтересованности, посмотрел на мальчика. — Послушай, зачем же ты, обучившись такому удивительному ремеслу, поступил на побегушки в книжную лавку?

Xарунобу. Гейша.

Xарунобу. Гейша.

— Я не мог больше учиться полировке, когда узнал секрет. С утра до вечера приходилось делать одно и то же. Нельзя было гулять, а когда я рисовал, меня наказывали. — Но почему же? — метнул глазами художник. — Не знаю, право. Думаю, за то, что я рисовал там, где не следует: на стенках дома, на зеркалах. Бумаги мне не давали. Кроме того, я убегал, чтобы пошляться по городу. Зеркальщик из меня не вышел, и мой отец Накадзима решил испробовать меня в торговом деле. Отдал меня учиться в лавку. Но тут у меня не лучше. Правда, теперь я смотрю много книг и гравюр. Я собираю нисики-э. Вот это так гравюры! Тут Харунобу посмотрел на мальчика с величайшим удивлением и даже открыл рот, собираясь сказать что-то. Но Тэцудзо не дал ему сказать ничего, поскольку вошел в раж. — Вы не знаете, что такое нисики-э, парчовые картины? Простите, что сразу не объяснил. Слышали о художниках «укиё-э» — художниках «окружающей жизни»? — Кое-что слышал, — отвечал Харунобу, ухмыльнувшись про себя. — Так вот, как вам известно, они вместо картин делают гравюры. Их может купить каждый. Хоть бы и я, например. Не то что картины. Раньше гравюры печатали одной черной краской. Иногда их раскрашивали. Но разве это картины? А вот Судзуки Харунобу придумал, как печатать нисики-э. Их краски ярче и лучше, чем в лучших старинных картинах. Хорошее для них придумали название: «парчовые картины» — они и вправду блестят и переливаются, как парча. Харунобу решил наконец, рассчитывая на эффект, открыть новоявленному поклоннику свое имя. Но не спешил с этим. Как ни говорите, очень интересно послушать восторженный рассказ о самом себе. Тэцудзо все объяснял достоинства своих любимых картин, а их изобретатель поеживался от ночного холодка. Оба спутника были одеты довольно легко. На голых ногах были у них традиционные сандалии тэта, похожие на миниатюрные скамеечки. Ремешки тэта придерживались одним только большим пальцем, благодаря чему деревянные подошвы отстукивали такт шагов. По этому характерному стуку было ясно, что по улице идут двое. Когда прохожих бывало много, постукивание сливалось в монотонный гул. Ветерок шуршал иголками криптомерий — японских сосен. Шелестел листвой бамбука. Чуть слышно ниспадали цветочные лепестки. Луна еще не поднималась. На фоне деревьев и темноватого неба дома были едва различимы. Призрачным силуэтом выделялись изогнутые крыши, во тьме дворов белели бумажные стенки. Долетали обрывки разговоров, заунывные мелодии сями-сэна — маленькой японской лютни с очень длинным грифом. Внезапно в ускоренном темпе где-то совсем близко застучало еще несколько пар тэта. Харунобу вздрогнул и обернулся. В поздний час не каждая встреча в безлюдном закоулке была приятна. Кто-то из догонявших его крикнул: «Остановитесь!» Харунобу взялся за саблю, шепнув мальчику: «Беги!» Но Тэцудзо не двинулся с места. Сердце Харунобу учащенно билось. Во рту стало сухо, и он не мог произнести ни слова. Между тем подоспевшие остановились в нескольких шагах. Подошел только один запыхавшийся субъект. Ни в костюме, ни в лице его не было ни одной приметной черты. Серое пятно. — Кон ници во (здравствуйте), — сказал он, затем вынул и показал нечто, чего Тэцудзо не мог рассмотреть. К удивлению мальчика, его спутник, опустив глаза, последовал за неприметным господином, не сказав ничего, даже не раскланявшись с ним на прощание. Это обидело мальчика. Он проводил недоуменным и неприязненным взглядом удаляющуюся группу. Если бы только знал Тэцудзо, что познакомился с самим Судзуки Харунобу, он не стоял бы сейчас, а бежал, кричал, догонял обожаемого мастера! А Харунобу шел со своими провожатыми. Никто не нарушал молчания. Тоска была безысходной. Навязчиво лезло в голову стихотворение поэта Рэнсэцу:

Вот листок упал,

Вот другой летит листок

В вихре ледяном.

— Вот вы и попались! — выкрикнул следователь. — Час тому назад государственный преступник Хирага Гэннай схвачен и заключен в тюрьму. — Закончив фразу, Тёдзиро, чтобы усилить впечатление, резким движением опрокинул вазу. Цветущая ветка оказалась у ног художника. — Ваше чистосердечное раскаяние, — почти что ласково закончил Тёдзиро, — может полностью избавить от наказания. Мы знаем все, что говорит каждый японец даже у себя дома. Мы знаем, что вы не разделяете всех взглядов Гэннай. И все же, если вам удастся припомнить как можно подробней, о чем говорил он в вашем клубе, мы будем необычайно признательны. До свидания, извините, что отнял ваше драгоценное время… Проводите господина Харунобу домой. Да возьмите большой фонарь — того и гляди, в темноте можно споткнуться. Почти ничего не соображая, Харунобу поднял цветущую ветку и с нею в руках вышел. Брезжил рассвет. На деревьях сияли крупные капли росы. Как слезы.

Я красотой цветов пленяться не устал,

И слишком грустно потерять их сразу…

Всегда жалею их,

Но так их жаль,

Как этой ночью, не было ни разу,—

Среди нескольких тысяч легких строений, похожих на карточные домики, высится гора с плоской верхушкой. Ее окружают многобашенные стены из серых громадных камней и ров, наполненный водой. Хорошо защищен о-сиро, замок сёгуна! Уже давно эти сёгуны, начальники армии, отняли первенство в государстве у императоров микадо. Под строгим надзором содержится микадо в столице своих предков городе Киото. Киото славится древними храмами. Первый сёгун из рода Токугава построил замок в Эдо, то есть в «воротах залива». Рядом воздвигли свои дворцы князья «дайме». Вокруг стал расти город. Это — столица сёгуна. Эдо славится парками, мастерскими, магазинами, театрами, ресторанами и частными домами. Несколько сот тысяч людей живет здесь. Год от года растет и хорошеет Эдо. Растет здесь и мальчик Накадзима Тэцудзо. Ему уже лет шестнадцать-семнадцать. Его нос уже не кажется слишком длинным на вытянувшемся лице. Глаза перестали стремительно изменять выражение. Они смотрят удивленно и пристально.

Сюнсё. Актер.

Тэцудзо одет небрежно. На нем клетчатый халат с чужого плеча. Для того чтобы его укоротить, пришлось подвязаться веревкой. Из-под веревки мешком повисла присобранная ткань. Перед кем франтить? Вся жизнь в работе, прогулка — тоже работа. Гуляя, Тэцудзо смотрит и изучает. Но странное время выбрано им для прогулки. Осень. Свищет злой ветер. В домах вместо бумажных стенок «сёдзи» поставлены деревянные — «амадо». Сквозь них не угадаешь, что происходит внутри. Не то что летом, когда все комнаты открыты для глаз прохожего.

Кое-что и осенью интересно в центре города, где людно всегда. Зато окраины безрадостны. Еще недавно здесь были деревни. Теперь их поглотило Эдо. Но они далеко не отстроены. Там и здесь сохранились рисовые поля, тутовые рощи. Летом, когда зелено, они украшают город. Осенью и зимой это серые язвы среди кварталов. Здесь царствует ветер. Он завихряет сухие листья. Поджимает кимоно. Заставляет изгибаться телом, отворачивать голову, смешно орудовать руками. Рвет зонтики, вздымает шляпы. Деревья прочнее людей связаны с почвой, но тонкие ветки отданы на его произвол. Гнутся и трепещут, как он прикажет. Так вот, меняя направление шага, не придерживая платья, во всем покоряясь ветру, бредет какая-то женщина. Погода ей безразлична. Вышла из рощи, за которой кладбище. Странно. Сразу вспоминаются рассказы о лисах-оборотнях. Они являются задумчивым юношам именно так, нередко вблизи кладбища. Потом выясняется, что дева-лиса когда-то была женщиной и умерла несколько столетий назад. Она выходит обольщать живущих, но время от времени возвращается в могилу. Оборотни не всегда опасны. Иные из них оказывались верными женами, умными советчицами. В Китае и Японии верили твердо, что оборотни существуют. Как интересно познакомиться с девой-лисицей! Стыдно признаться, но до сих пор Тэцудзо не доверял рассказам о них. Не упустить бы редкий случай! Остановился и стал приглядываться. Фигура чем-то знакома. Кто это? Оказалось — О-Сэн. Нежданная встреча после долгой разлуки. — Вы здесь, без провожатых, в таком уединенном месте? — Тэцудзо, дружок мой, как я рада! Почему не разыскал меня за все это время? Почему? Это долго рассказывать и не слишком интересно. Служил в книжной лавке. Считался ленивым и рассеянным. После смерти приемного отца, когда уже некого было огорчать, бросил мысли о торговле и стал учиться гравюре. Хозяин от него в восторге, не бранит никогда, доверяет любые заказы. Решил уже твердо, что станет художником. Показать пока нечего. Только учится. Сейчас выходил изучать ветер. Молодой человек предпочитал сам задавать вопросы. Выяснилось, что О-Сэн имеет пятилетнего сына, которого очень любит дедушка, отец ее мужа Дзиндзаэмона. Дзиндзаэмон очень занят делами. Отец передоверил ему всю свою коммерцию. Что делала О-Сэн в этом уединенном месте? Сегодня годовщина смерти ее друга Харунобу, и вот была на могиле. Тэцудзо потрясен: — Харунобу! Но как это может быть? В последнее время я часто гравирую его рисунки. Они не приводят меня в восторг, как раньше. Он повторяет себя самого. Но все же это большой художник. Разумеется, он жив и здравствует. Здесь что-то не так… — Увы, милый Тэцудзо! В тот самый год, когда весной я вышла за Дзиндзаэмона и оставила домик «Кагия», Харунобу скончался в конце лета. Я не могу простить себе, что забыла о нем в его последние месяцы. Была занята собой — и вдруг узнала! О-Сэн говорила с такой же грустной серьезностью, как встарь. Она пополнела и не похожа на ту О-Сэн, которую рисовал Харунобу и знал Тэцудзо. Ее лицо застыло подобно красивой маске, не выражая ни горя, ни радости. Тем неожиданней в ее глазах промелькнула тревога: — Тот, кто приносит тебе рисунки Харунобу, — оборотень или убийца. И то и другое казалось вероятным. О-Сэн неоднократно видела Харунобу во сне. К чему бы? Он хочет рассказать что-то важное, но каждый раз сон обрывается в этом месте. Она подозревает, что Харунобу умер не своей смертью. Говорят, что из его дома исчезли все рисунки. Быть может, убийца и вор дает их гравировать? — Он не похож на убийцу, — раздумывая, сказал Тэцудзо. — По всему видно, что он художник. Однажды он рисовал при мне. Я знаю, где он живет. Пойдем сейчас к нему, ты сразу узнаешь, тот ли он, за кого себя выдает. А может, он все-таки Харунобу? — Нет, нет! Я боюсь. И ты не ходи к нему. Не нужно касаться тайны. Кроме несчастья, это не принесет ничего. А вдруг Харунобу скрывается от врагов, оставив им ложную могилу? — Но в этом случае он изменил бы имя, уехал подальше из Эдо и, конечно, не стал бы приносить рисунки незнакомому граверу, — резонно заметил юноша. — А если он оборотень или воришка, я выведу его на чистую воду! — Хочешь, зайдем ко мне, посоветуемся с Дзиндзаэмоном? — Нет, лучше я сам постараюсь разведать, в чем дело. И очень прошу, прежде времени ничего не рассказывай мужу. Тэцудзо не любил Дзиндзаэмона. Он помнил его в «Кагия». Сидит, сопит, краснеет, пьет чашку за чашкой и все не решается заговорить с О-Сэн. Самый невзрачный из ее поклонников. Чем он привлек ее? Но это ее дело. О-Сэн спрашивает, почему не разыскал ее Тэцудзо. А он ведь приходил к ней… «Здравствуйте, господин Дзиндзаэ-мон! Позвольте поздравить вас… Я Тэцудзо…» — «Тэцудзо, Тэцудзо… Помню, помню. Вот на, купи у Дохэя пирожное. Но это в первый и последний раз! Еще будешь клянчить, надеру уши». Тэцудзо бросил монету и, ясное дело, не приходил больше. Тэцудзо расстался с подругой, когда они оказались на многолюдной улице. Он вообразил, будто конфузит ее своим костюмом. Впервые за много лет подумал о своей внешности. Куда направиться теперь, было известно. Разумеется, на поиски того, кто ставит на гравюрах подпись Харунобу. Его дом неподалеку, возле парка Сиба. В этом парке гробницы сёгунов. Сюда приходит и ныне правящий. Все дома вокруг проверяются стражниками. Худшее место для того, кто желает скрываться.

Сюнсё. Актер в женской роли.

Сюнсё. Актер в женской роли.

Дом в саду. Летом его с улицы не видно. Сад кажется прекрасным. А сейчас? Крылечко не может спрятаться в ветках глицинии. Пробует кутаться в голые ветки, как нищий в лохмотья. Видно, что черепица на крышах осыпалась. Перед домом пруд. Над ним нависли мосты, отражаясь в студенеющей глади. Берега окаймляют скалистые горы. Этот ландшафт Тэцудзо перемахивает одним прыжком. Прудик, мосты и скалы могли бы уместиться на комнатной циновке. Дом состоит из нескольких пристроек, примыкающих друг к другу. Входов несколько. Куда стучать? Остановился и кашлянул — может, кто услышит. А если услышит? Что говорить? Откуда-то вышла белая, мохнатая, как медведь, собачонка. Не лает почему-то. Смотрит умно и сочувственно. Ее бы спросить, да не скажет. Повернул назад. Не тут-то было — исступленно залаяла, хочет кусаться. По счастью, откуда-то из-за угла вышел хозяин. Круглое лицо. Не стар, а волос почти нет. Шнурки очков еле держатся на ушах без мочек. Узнал не сразу, но принял любезно. И, главное, пригласил зайти, не спрашивая, зачем пожаловал. Такой квартиры Тэцудзо не случалось видеть. Кладовая старого храма, а может быть, лавка старьевщика. Завалено все, стен не заметно. Папки, футляры с картинами-свитками, статуи, штабеля гравюрных досок, посуда, бронзовые курильницы и лаковые шкатулки… Тэцудзо опешил: тут много интересного. Пройдя несколько комнат — нигде ни души, — поднялись на второй этаж. Здесь просторней — мастерская художника. Сели. Хозяин шмыгает носом и вопросительно смотрит. Ему, видать, неловко. Больше, чем незваному гостю. Раздумывая, что сказать, Тэцудзо опустил глаза да так и не мог поднять их: на полу были разбросаны удивительные гравюры. Как они были сделаны, что изображали, было непонятно ему, в совершенстве постигшему тонкости ремесла гравера. На первый взгляд казалось, что это не гравюры, а рисунки, выполненные черной тушью. Вглядываясь, можно было заметить следы тиснения и штрихи. Необычайность приемов потрясала. Так, например, японские художники, подобно корейским и китайским, никогда не копировали свет и тени, окутывающие предметы. Эффект создавали упрощенные плоские силуэты. Здесь, напротив, тончайшие линии, переплетаясь друг с другом, создавали иллюзию переходов от света к теням. Или еще. Отечественные мастера изображали предметы в одной картине с разных точек зрения, только бы передать их форму. Здесь, наоборот, все было воспроизведено так, как это могло быть видно в действительности. Даже тогда, когда очертания и размеры искажались до неузнаваемости. Люди, стоящие вдалеке, были много меньше стоящих на переднем плане, боковые стенки домов были сужены до того, что постройки получались плоскими. И все-таки выходило правдоподобно и живо. — Что это? — позабыв обо всем, спросил ошеломленный юноша. — Это ранга — голландские картины. — Какая тонкость штрихов! — не мог удержать своего восторга юный мастер. — Бьешься, бывает, целый день, перепортишь несколько досок, пока вырежешь тонкие линии волос. Затачиваешь резец до того, что он ломается, а все равно линии не выходят такими четкими и тонкими, как здесь. Иголкой это вырезано, что ли? — Представьте, в самом деле иголкой! И не на дереве, а на меди. Скоро я в точности узнаю, как они это делают. — Но кто это делает? И почему такие странные изображения? — Видите ли, тамошние художники работают по-своему. Мы ищем линии, выражающие суть предмета, а они копируют природу точь-в-точь, не упуская ничего, что видят. — Но что это за природа? Где они могут найти такие нелепые сооружения, такие смешные физиономии с круглыми глазами, посаженными неестественно прямо? Что за прически! Словно шкура на голове. — Я же сказал — это голландские картины, а не наши. Голландия — страна далеко за морем, и все там выглядит не так, как в Японии. Что касается физиономий и костюмов, мне самому случалось их видеть… — Но где же? — Конечно, не в Эдо. Не подумайте, однако, что я бывал в заморских странах. Вы знаете, что ездить туда нашим не разрешается. Кто нарушил запрет и вернулся, — все поплатились головой… — Подумав с минуту, счастливый обладатель ранга придвинулся к Тэцудзо и продолжал шепотом: — Как-то я был в Нагасаки. Знакомые купцы, зная мой интерес ко всему необычному, позволили проехаться с ними на остров Дэсима. Туда приходят корабли с товарами из страны Ран, то есть из Голландии. За эти картины пришлось уплатить не дешево. — Впервые слышу обо всем этом! Но почему не разрешается нашим ездить за море, а голландские корабли не заходят в гавань Эдо? — Вы еще очень молоды, не знаете многого. Подобные разговоры не следует заводить с малознакомым. Но вы мне нравитесь. Кое-что расскажу. И вот что узнал Тэцудзо. Около двухсот лет назад в Японию свободно прибывали корабли из многих стран. Заморские люди предлагали добротные теплые ткани и ружья, которые они делают и до сих пор лучше всех. С иноземцами приехало много жрецов бога Яса, которого они почитают. Жрецы рассказывали, что Яса или Иисус, как они выговаривали его имя, был очень добр ко всем беднякам, обещал им счастливую жизнь после смерти. Тем, кто уверовал в Яса, раздавали подарки. Многие, особенно на острове Кюсю, не исключая тамошнего даймё, признали заморского бога и по совету его жрецов затеяли бунт. Это было в 1637 году. Тогда сёгун Йэмицу понял, что иностранцы с помощью его обманутых подданных хотят поработить Японию. Он истребил или выгнал их всех. Голландцы помогали ему, хотя это было странно и подозрительно: ведь они также поклоняются Яса. Все же для них сделано исключение, и они торгуют в Дэсима. Дальше иностранцев допускать опасно. Рассказывают определенно, что страны, гостеприимно встретившие пришлецов, погибли от их оружия и коварства. — И все же, — убежденно закончил собеседник Тэцудзо, — секреты их мастерства нам нужно выведать. Пользуясь их приемами, я создам невиданные в Японии вещи. Работать в стиле китайских и японских школ — значит повторять без конца уже сделанное. Только новое, ни на что не похожее, может вдохновить современного мастера. Тэцудзо бросил пронзительный взгляд: — А если не ошибаюсь, вы приносили гравировать рисунки, выполненные в вашем старом стиле, господин Харунобу! — Вы полагаете, что я Харунобу? — А кем же считать вас, если ваша печать с таким именем? Собеседник смутился, зашмыгал носом: — Вы, молодой человек, стали говорить не так, как надлежит обращаться к старшим. И все-таки вы мне нравитесь. Меня удивляет, что, занимаясь гравюрой, вы не слыхали о смерти Харунобу. Остается предположить, что с вами редко беседуют люди искусства. Тэцудзо смутился в свою очередь. В самом деле, уже не первый год он только и знал что работу да одинокие прогулки. Друзей у него не было. Он стал нелюдимым. Минута без дела казалась потраченной даром. — Позвольте разъяснить ваше недоумение, — продолжал поклонник ранга. — Я начал заниматься искусством с шести лет. Срисовывал птичек с фарфоровой посуды. В десять я написал икону святого Дарума, подражая древним мастерам. Потом поступил учиться к одному мастеру Кано. Некоторое время я работал в духе его школы, следующей приемам китайской классической живописи. Потом мне это наскучило. Не думайте, что я не постиг школы Кано. До сих пор меня восхищает смелость кисти и крепкий рисунок ее прославленных мастеров, таких как Сэссю, Кано Масанобу, Кано Танъю,^ разве их перечислишь? Я копировал их творения самым тщательным образом. Одной только черной тушью с большой достоверностью воспроизводили онитуманные дали, зимние пейзажи с покинутыми хижинами в бамбуковой чаще, обезьян, резвящихся на ветках, полет журавлей, вершины гор, рыбачьи баркасы на водной глади. Наряду с этим я любовался картинами мастеров школы Тоса. Не спорю, что люди и боги похожи у них на прелестных кукол. Но слушайте, как любовно и тонко выписана каждая мелочь — оружие воина или грива коня, — какое изысканное богатство красок! После этого трудно было вернуться к сероватым размывам туши. Кроме того, мне надоело однообразие сюжетов школы Кано. Тут я увидел нисики-э, парчовые гравюры Судзуки Харунобу. Мне показалось — вот лучший мастер укиё-э, соединивший глубину чувства и живость фигур школы Кано с праздничными красками и дивной узорчатостью школы Тоса! Харунобу стал моим идеалом. Нужно же было ему умереть неожиданно, вскоре после того как ему исполнилось сорок лет! С этих пор я стал писать картины, мне кажется, совершенно в его манере и действительно некоторые из них давал вам гравировать. Их признавали его подлинными работами. Некоторые, кому я открывал секрет, думали, что я сын Харунобу. Любопытно, что даже вы не усмотрели подделку. Конечно, я прегрешил этим перед Харунобу, но клянусь вам, больше не подпишусь его именем, а назовусь в память любимого художника Харусигэ. А только узнаю секреты оанга, заговорю так, что меня услышит не только Япония, но весь необъятный мир! Тэцудзо устыдился, поняв нелепость своих предположений и убедившись в искренности и снисходительности человека, которого оскорбил бестактностью поведения. В этот день он думал изобличить злодея, а вместо того приобрел умного и доброго знакомого.

Сюнсё. Актер.

Расставаясь, Тэцудзо сказал: — Простите меня за неучтивость. Как позволите называть вас в дальнейшем? — Как бы я ни подписывался, знайте, что имя мое Сиба Кокан и я всегда к вашим услугам, молодой человек. В этом доме, надеюсь, вы найдете интересные для себя произведения искусства. Приходите. Я человек одинокий и всегда рад побеседовать с просвещенным и любезным гостем. Выйдя от Сиба Кокана, Тэцудзо смотрел на улицы Эдо и представлял их нарисованными в духе ранга. Дорога сужается вдаль. Так кажется, а в действительности она всюду одной ширины. Какой-то крестьянин в соломенной накидке, делавшей его похожим на ежа, несет коромысло. Кадка на коромысле качнулась и закрыла высокую кровлю. Выходит, что кадка перед глазами больше замка, находящегося далеко. Белый зонтик на фоне серого неба выглядит темным пятном. Удивительно! Художники ранга превосходят японцев? Все выглядит в жизни не так, как рисуют японцы? Почему же тогда несколько линий, плоские пятна, — не то, что в жизни, — а видятся фигуры людей, безбрежный простор океана, улицы города? Сущее колдовство! В ранга не видишь линий. Их не заметишь, когда картина написана растекающейся тушью. Между тем Тэцудзо с детства поддался очарованию линий. Возможно, в них колдовская сила. Длинные плавные линии, вне зависимости от того, что очерчивают они, приятно тянуть кистью. Еще упоительней острым резцом выводить их по упругой поверхности мягкого гладкого дерева, распиленного продольно. Имея навык, приятно и не слишком трудно закрашивать без пятен и мазков обведенные линией силуэты по бумаге и шелку. Но если работать кистью, не добиться той несравненной четкости, той равномерности в нанесении красочного слоя, которая доступна, когда печатаешь с дерева. Тэцудзо любит за это работу гравера. Он в мастерской и больше не думает о ранга. Хотя неоднократно вспомнит об их приемах. Но не сейчас. Сейчас — за работу. Берет рисунок, выполненный на тонкой прозрачной бумаге рукой знаменитого мастера Сюнсё. Сюнсё в изображении женщин следовал манере Харунобу. Вместе с тем его увлекало не только настроение, создаваемое их тонкими, гибкими фигурками, а и то, что делали женщины. Сейчас он дал награвировать двенадцать рисунков, воспроизводивших все стадии производства шелка. При помощи птичьего пера стряхивают в коробку яйца бабочки — тутового шелкопряда. Коконы гусениц отделяют от листьев. Нагревая их, мотают нити на специальном станке. Сушат пряжу. Ткут. И, наконец, дамы рассматривают материи, принесенные торговцем. Рисунки выполнены тонкой черной линией. Вырезать ее на деревянной доске труднее всего. Но гравюры будут цветными. Для этого контур переносится еще на три доски. На одной выпуклыми останутся только те пятна, которые будут зелеными, а все остальное нужно срезать стамеской. Другие доски будут для серого и розового тонов. Вверху каждого листа волнистой линией облака отделено от рисунка хитросплетение букв пояснительного текста. Печатать все это придется на длинной ленте бумаги. Потом ее согнут гармошкой, прошьют нитками — будет книга. Такая, как продавал в детстве Тэцудзо. Его интересовало тогда, как делают книги. Теперь он знает это в совершенстве. Конечно, главное — задумать и выполнить рисунок. Этот рисунок гравер копирует несколько раз, обводя через тонкую бумагу. Теперь с оригиналом можно не церемониться. Рисунком вниз он клеится на отполированную грушевую доску. Тут будет вырезан черный контур. Для него в доске резцом, отточенным на оселке, проводятся углубленные борозды. Доску покроют краской, а потом вытрут тряпкой. Краска задержится только в бороздках. В досках для цвета, напротив, краска не попадет в углубления. Тут приходится выдалбливать большие плоскости. Если нет силы в руках, по стамеске бьют деревянным молотком. Так всегда поступают женщины. Среди граверов много женщин. Они славятся аккуратностью работы. И все же совершенному мастеру гравюры не помешают крепкие мускулы. Вот, например, Тэцудзо. Выдалбливая древесину, он направляет руку так, чтобы еще раз подправить основные очертания. На кончике носа, на лбу и на скулах выступил пот от напряжения. Наконец готово. Нужно попробовать, что вышло. Особенно интересен черный контур. К доске, накатанной краской, прижата бумага. Снял осторожно отпечаток. Не удержался, воскликнул: — Не так-то плохо! Не знал, что за ним наблюдают. — Верно! Даже очень хорошо, здорово! Лучше, чем был мой рисунок, — подтвердил незамеченный свидетель. — В ваших линиях певучая плавность, которой владел один Харунобу. Еще немного поучитесь и будете мастером. Хотите учиться у меня? Тэцудзо взглянул: перед ним Сюнсё. Странный вопрос. Кто из желающих заниматься живописью откажется от такого учителя, как Сюнсё?

III

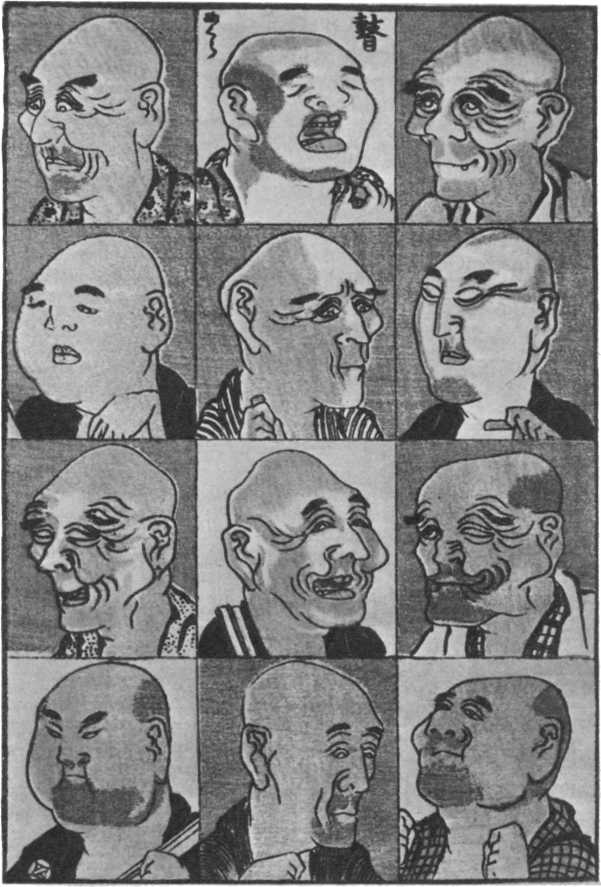

Император-микадо, сёгун, даймё — все знатные люди развлекаются спектаклями театра «Но». Здесь представляют в лицах мифы о богах, легенды о героях древности, сказания о демонах и привидениях. Актеры тут действуют в масках, типы которых неизменны. Труппы исполнителей «Но» входят в придворный штат. Горожане — купцы, ремесленники — все, кого называют «тенин», предпочитают представлениям «Но» театр «Кабуки». Здесь, каков бы ни был сюжет, на сцену выводятся живые люди. Герои древности и современные плебеи испытывают сходные чувства. Спектакли «Кабуки» показывают за деньги. Исполнители пьес играют без масок. Талант актера прославляет его имя. Оно известно всему городу, но самый последний бедняк не станет себя унижать до знакомства с актером. Сюнсё. Актер.

Сюнсё. Актер.

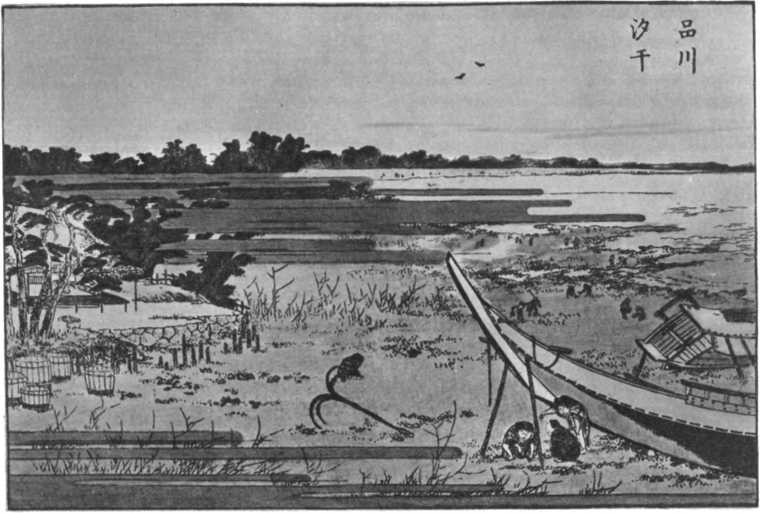

Художники школы «укиё-э» рисуют то, что интересно жителям города. Конечно, они изображают знаменитых актеров «Кабуки». Наряду с портретами красавиц, уличными сценами, литературными иллюстрациями актеров «Кабуки» рисуют чаще всего. Театральные гравюры еще с XVII века полюбились в Эдо. Не было художника «укиё-э», которому не приходилось их делать. Харунобу глубоко презирал актеров и говорил: «Я лучший мастер Японии. Не буду я рисовать этих вертопрахов». А все-таки рисовал в молодые годы. Художники семьи Тории прославились театральными гравюрами. Но сейчас бесспорно лучший мастер этого жанра — Сюнсё, родом из Кацукава, Кацукава Сюнсё. Ученики Сюнсё живут в его доме. Они копируют классиков — живописцев школы Кано и художников «укиё-э», в особенности Харунобу, и, разумеется, своего учителя Сюнсё. Кроме того, они помогают ему выполнять заказы, которых мастерская имеет без числа. Больше всего заказов от содержателей театров. Им нужны афиши спектаклей, портреты актеров в ролях. На всех работах, выходящих из его мастерской, Сюнсё ставит свою именную печать. Ее форма напоминает «Цубо». «Цубо» — по-японски «горшок». Потому-то учеников Сюнсё прозывают в шутку «коцубо», то есть «горшочки». Тэцудзо переехал к Сюнсё и стал одним из «коцубо». Когда он проявил успехи, маэстро наградил его новым именем. Имена учеников подобны имени учителя: Сюнко, Сюнтё, Сюндзо, Сюнри. Тэцудзо стали называть Сюнро. Сюнро не отставал от всех своих товарищей в рисунке, но с театром пришлось знакомиться. Отправляясь смотреть спектакль, он знал почти всегда заранее, что будет представлено. Многое было известно с детства. Действие пьесы, которую предстояло смотреть сегодня, происходило в народной школе, «тэракоя». Когда не было ни Сюнро, ни Тэцудзо, а жил в деревне Хондзе мальчик Токитаро, он посещал подобную «тэракоя». Очень интересно, как знакомая обстановка выглядит в театре. Над входом в театр навешаны пестрые рекламы. Некоторые сделаны у Сюнсё. Множество тэта, оставленных на улице, говорит о количестве зрителей. Зрительный зал с трех сторон окружен галереями на тонких столбах. Между ними ложи, отделенные бумажными перегородками. Здесь, рассевшись на циновках, закусывают и попивают чай целые семьи. От возвышенной сцены через партер без стульев идет помост — «ханамити», «дорога цветов». По ней над головами зрителей во время действия прохаживаются актеры. Сюда же кладут подарки для них. В театре было шумно, хотя спектакль начался. Бегали дети; глашатаи, пояснявшие ход событий, кричали; зрители болтали, умолкая только в самых патетических местах. В этих местах при всем желании не поговоришь: трещотки, сямисэны и барабаны звучат пронзительно. Актеры так густо наложили грим, что мимика незаметна. Они ходят, жестикулируют, меняют позы неестественно, как марионетки. Живые люди подражают куклам с большим успехом. Кукольный театр в самом деле был образцом для «Кабуки». И тем не менее Сюнро был так захвачен спектаклем, что позабыл обо всем. Ему надлежало проследить приемы артистов, подметить их позы, цвета костюмов, а ему уже не до этого. Перед ним не сцена, которая вращается при смене эпизодов, а подлинная жизнь. Что будет, Сюнро заранее знал. Это очень известная историческая легенда о верности самураев своим господам. Действие происходит в IX веке в сельской школе, основанной неким Гэндзо. Гэндзо всей душой предан Сугавара Митидзанэ, бывшему канцлеру императора. Благодаря проискам своего соперника Дзихэя Сугавара был изгнан. Опасность угрожала не только ему, но жизни его маленького сына Сюсай. Верный Гэндзо укрыл мальчика в своей «тэракоя». Злобствующий Дзихэй проведал об этом. Он поручает своему слуге Мацуо убить Сюсая. Ужасно положение Мацуо. Он служит у Дзихэя, но было время, много добра сделал ему Сугавара. Может ли он убить сына Сугавары, которому обязан? Нет, разумеется. Ослушаться Дзихэя он также не смеет. Что делать? Он убивает собственного сына, точь-в-точь похожего на сына Сугавары. Невероятная история, полная трагизма. А начинается очень живо. Сюнро не думает, что дальше, а смотрит, что сейчас на сцене. Он видит классную комнату, как та, в которой учился. Семеро ребят присели на корточки перед низенькими столиками. Они упражняются в письме. Легко представить, что руки испачканы тушью. Среди ребят заметны двое: Сюсай, сын канцлера Сугавары, примерный мальчик, и переросток, по прозвищу «Балбес». Увлеченному зрителю не мешает, что детей и женщин играют взрослые мужчины. Нет сцены, нет актеров, не слышно шума. Настоящая «тэракоя», живые школьники. «Дурачье! Сидеть и заниматься, когда учителя нет в классе! — выкрикивает Балбес. Он поднимает лист бумаги. — А ну, гляньте! Вот я нарисовал бонзу лысоголового». Ребята вскакивают, смотрят, шумят. Только Сюсай продолжает писать. Не поднимая головы, он замечает презрительно: «Мог бы ты, Балбес, выдумать что-то умнее твоих дурацких рисунков. Вырос большой, а простой буквочки не напишешь. Тьфу! Постыдился бы!» Балбес пробует отвечать: «Тоже еще мне пай-мальчик! Смотрите на паиньку…» Но тут его кто-то бьет линейкой по голове: «Будешь, Балбес, еще ругаться…» Великовозрастный детина взвыл, как маленький: «Ай-яй-яй, больно, он меня ударил!» — а сам поливает тушью направо и налево. «Здоровый, а ревет, только тронешь!.. Дать этой образине как следует!»— кричат мальчики. Все бросились в драку. Летят чернильницы, линейки, книжки. Еле урезонила шалунов жена учителя: пригрозила оставить без обеда. Снова засели за урок. Пишут буквы, твердят вполголоса: «Иро-хани-хо-хэ-то…» В это время приходит Тиё, жена самурая Мацуо, который служит злодею Сихэ, но не забыл своего прежнего благодетеля Сугавара. С ней ее мальчик Котаро. Котаро знает, что отец обрек его на смерть ради спасения Сюсая. Он маленький самурай и не должен бояться смерти. Он согласен. Но мать уходит, и ему страшно. Хватает ее за рукав, кричит: «Мама! Не оставляй меня! Возьми меня с собой!» Тиё, сама в страшном волнении, старается успокоить сына: «Ну будет, трусишка. Не стыдно тебе, Котаро?» Она ласкает его и приговаривает: «Видите, какой маменькин сынок. Ты мой милый, мой славный, послушный мой мальчик. Оставайся здесь, будь мужествен. Я скоро вернусь». Тиё уходит. Она идет по «дороге цветов». Оборачивается несколько раз. Уже отойдя, возвращается. Не знает, что сказать… «Простите, что опять беспокою. Я, кажется, забыла веер», — а сама не может глаз оторвать от Котаро. Веер ищут, но она держит его в руках. «Ах, простите, как я рассеянна!» И, снова оглядываясь, идет «дорогой цветов». Несчастная мать! Она оставляет сына на верную смерть. Невозможно смотреть без слез! Никто не жует, не болтает в зале. Все плачут. Затем — еще страшнее. Убивают ребенка. Но зрители не ужасаются и не плачут. Они уже не видят страдающих людей. Перед ними актеры. Вместо живой, разговорной речи — долгая, утомительная декламация. Назойливый ритм оркестра. Эффектные позы. Великолепные драгоценные костюмы. Тоже любопытно. Сюнро задумался. Что рисовать? Живых людей с их чувствами, которых он видел вначале? Актеров, которых потом заметил? Сюнсё советовал — актеров в их роли. Характер героя виден по гриму, походке, костюму. Слова, которые произносит актер, нельзя рисовать. Впрочем, в одном и том же гриме, в одной и той же роли выступают разные актеры. Нужно сделать, чтобы их узнавали. Вот, к примеру, любимец публики Дандзюро Пятый. У него громадный нос. Маленькие глаза наезжают на переносицу. Кривые губы затиснуты. Это все не замазать самой густой краской. «И все-таки, — поучал Сюнсё, — рисуя Дандзюро Пятого в роли, я прежде всего искал такие линии, которые могли выражать непреклонность, мужественный характер его героя». Сюнро ловил каждое слово учителя. Мыслями он возвращался к спектаклю. У всех главных героев пьесы, пожалуй, одна отличительная черта: верность их господину. Во имя спасения господского наследника родители жертвуют собственным сыном. Значит, их нужно нарисовать в позах, выражающих преданность, готовность на жертву. Их будут отличать детали — женская одежда, костюм самурая, детская прическа. Но всех играют актеры-мужчины. И нужно, чтоб их узнавали. Сделаешь так — никто не заплачет. А в театре плакали. Не будет мальчика Котаро, который цепляется за рукав своей мамы. Будут двое мужчин в нелепой позе. Стоит ли это усилий художника? В голову лезло не главное, а второстепенные сцены. Нарисовать бы этих ребят, расшалившихся в «тэракоя», когда учителя нет. Но это можно видеть и не в театре. В театре он вспомнил школу предместья Хондзё, в которой учился сам. Зачем копировать театр, если театр копирует жизнь? Он не решился спросить об этом Сюнсё, а предпочел обратиться к младшему брату учителя, Сюнко. После Сюнсё лучшим художником в мастерской считался Сюнко. Когда Сюнро робко изложил ему свои сомнения, Сюнко усмехнулся. Ему было приятно, что новенький обратился к нему. — Чудак ты, однако! Зачем художнику театр? Да в том-то и дело, что театр заставляет смотреть с интересом на вещи, мимо которых каждый равнодушно проходит в жизни. Школьники подрались. Матери нелегко расставаться с ребенком… Как это обыденно в жизни, а в театре оно волнует. Радость встречи, горесть разлуки, каждое чувство выражается в театре при помощи ритма движений и музыки. Художник улавливает в театре музыку чувств, затем он переводит ее в линии и краски. Театр помогает понять сущность жизни. Вот почему театральные картины — самый возвышенный из жанров живописи. — Спасибо, Сюнко. Я начинаю кое-что понимать… Но, может быть, лучше учиться не в театре «Кабуки»? В драмах «Но» еще больше музыки, а маски актеров еще точнее выражают главное в характере актеров. — До чего ты наивен! Может, ты полагаешь, что мы с братом хуже тебя понимаем, где и как надлежит постигать законы искусства? — Что ты, Сюнко! С тех пор Сюнро прилагал все силы, чтобы постигнуть приемы учителя. И все-таки не ставил театр выше живой жизни. Видя его прилежание, Сюнсё похвалил Сюнро: — Молодец, Сюнро! Я в тебе не ошибся! — В общем, неплохо, — нехотя признавал Сюнко, — Только, знаешь, твоим линиям недостает благородства. В твоей манере сквозит что-то мужицкое. Ну ничего, я помогу тебе в рисунке. С этого времени Сюнко демонстративно прикладывал руку к работам Сюнро, считая его своим подопечным. Это раздражало Сюнро все больше. Но он себя сдерживал и молчал. В конце концов, Сюнко ни разу не портил работы. Что касается Сюнсё, то он, по-видимому, ставил Сюнро выше других учеников. Он доверял ему все чаще самые ответственные заказы. Видя это, Сюнко в глубине души завидовал. Случалось, что брат ставил его в положение помощника Сюнро. Это раздражало Сюнко, разжигало его зависть. Но он себя сдерживал. Этот Сюнро неистов в работе. С ним сделаешь вчетверо больше, чем одному возиться. Сюнко не прочь был выставить напоказ свою дружбу с новым светилом мастерской. Старался сделать так, чтобы Сюнро ни с кем, кроме него, не сближался. Если кто-то начинает разговор, Сюнко вмешается и оставит за собой последнее, непререкаемо авторитетное слово. Между тем к Сюнро многие были внимательны. Даже такие, которых перебивать Сюнко не смел. С ним охотно беседовал Бунтё, друг и постоянный соавтор Сюнсё. Бунтё писал портреты красавиц, подражая Харунобу. Несколько раз он рисовал О-Сэн. Выяснилось, что Сюнро был с нею дружен. Это дало для разговоров первые темы. Бывает, что сходятся противоположные характеры. Так угрюмый, всецело погруженный в работу Сюнро полюбился развеселому, беспутному Утамаро, нередко заходившему в гости к Сюнсё. Со скромным подмастерьем он держался по-приятельски. А сам Сюнсё и тот говорит с Утамаро почтительно, хотя по годам вдвое его старше. Утамаро — необычайный талант.

Утамаро. Из серии «Шелководство»

Лучше Харунобу рисует женщин. Самоуверен. Сюнко попробовал при нем высказаться, — будто не слышал, продолжает свое, люби'г поговорить. Но обращается только к Сюнро. А у того глаза разгораются. «Все, будь то раковина или женщина, сначала нужно понять сердцем. Потом изучить строение. Только тогда можно приступать к живописи. Но главное, дорогой Сюнро, — это любить жизнь». Для Утамаро жить — значит развлекаться. А для Сюнро жить и рисовать — одно и то же. Его удивляет и восхищает Утамаро. Все достается ему легко. Сюнро не отрывается от кисти и резца. Сколько десятков лет еще нужно, чтобы научиться работать, как Утамаро? А тот неизвестно когда успевает творить. Все ходит по гостям, по ресторанам. Часто бывает навеселе. А между тем — великий мастер уже в молодые годы. Если бы он поберег себя! Если бы иметь хоть половину его таланта!

IV

Жизнь — это страдание. Причина страданий — желания. Удовлетворит человек одно свое желание, а на смену ему возникает другое. Люди стремятся к богатству, рвутся к власти, хотят понять причины всех явлений. А для чего? Люди смертны, и все проходит. Сколько было великих полководцев, знаменитых ученых, а что осталось? Самое лучшее для человека — не желать ничего. Тогда прекратятся страдания. Наступит полный покой, блаженное небытие — нирвана. Так учил индиец Сиддхарта Гаутама, прозванный Буддой. «Будда» — значит достигший «бодхи», то есть «высшей истины». Учение Будды распространилось в Китае, Корее, Японии. Средневековые философы и поэты Японии под словом «укиё-э» разумели «горестный, суетный мир». Все бренно, жизнь бесполезна — этому их научили буддисты. Речь пойдет о славных героях, а начинают такими словами: «Гордые недолговечны: они подобны сновиденью весенней ночью. Могучие в конце концов погибнут: они похожи на пылинку пред ликом ветра». Не радовало поэтов даже цветение вишни:Мимолетностью

Сходны с нашим миром

Те вишни, что цветут.

Только что цвели они—

И уже осыпались.

Утамаро. Девушка с веером.

Утамаро. Девушка с веером.

Однажды Утамаро зашел, когда в мастерской оставался один Сюнро. Этот чудак собирался работать ночью. Раскинул бумагу. Присел на корточки. С маху провел несколько линий. Отошел и задумался. — Ну что ты мучаешься, трудолюбец! — окликнул его Утамаро. — Сидишь тут, выводишь линии, а твои товарищи где-то гуляют. Правильно делают! Давай-ка и мы развлечемся. Смотри, просидишь всю жизнь в мастерской, пройдет твоя молодость, а будешь великим мастером или нет, кто знает. Пошли, право, веселей работа пойдет! Сюнро мялся: — Не знаю… Я никогда не ходил так просто. Извините, господин Утамаро. — А сейчас — задвигай стенки и пойдешь. Между прочим, не терплю церемоний. Называй меня просто Ута. Ведь я ненамного тебя старше. Отправились. Полнолуние. Теплая ночь. Все было похоже на сон. Прошли центр города. Миновали пустынные улицы с бедными, серыми хибарками. Тявкали и подвывали собаки. Заливались цикады. Как будто конец города. Квадраты рисовых полей на пологих склонах. Только луна светит. Вдруг ворота, как буква, начертанная на небе. За ними, чуть-чуть прошли, шумит многолюдный сказочный город Йосивара — «квартал цветов». Широкий бульвар освещен гирляндой разноцветных фонариков. Они сливаются вдали в одну светящуюся линию. Посреди бульвара клумбы. Среди цветущих кустов тоже подвешены фонари. Они придают газонам причудливую расцветку. У входов в нарядные дома покачиваются шелковые ткани с узорочьем надписей. Внутренние помещения отделены рядами квадратных колонн. Золото стен слепит глаза. Ажурная резьба, яркая живопись… Г де-то в дальних невидимых залах под сямисэны поют, постукивают пальцами по барабанам «цуцуми», смеются. Утамаро здесь знают. Едва успевает отвечать на приветствия. Сюнро ошеломлен сверканием и сутолокой. Работать легче, чем развлекаться. — Что, брат, видишь теперь? Вот она, жизнь! — обращается Утамаро. Сюнро себя чувствует неуютно. Зачем пошел? Вокруг снуют разряженные и самодовольные. Брошено несколько презрительных взглядов. Попали в него. Он в рабочем костюме. Растерянный взгляд. Один среди всех. — Ута, прощай. Мне, пожалуй, пора домой. — Да что ты! Брось дурака валять, зайдем вот сюда, взглянем на танцы. Ты никогда не сумеешь нарисовать красавиц, если будешь их знать только по картинам. При этих словах Утамаро уже сбрасывает тэта, кивнув седовласому старцу, который сидит за низким столом у самого входа. Сюнро за ним. Чтобы не спорить на глазах любопытных. Войдя, он осмелел. Утамаро необычайно весел. Их окружили девушки. Как они милы, как внимательны! Расселся на циновке, пьет сакэ, закусывает сладостями и апельсинами. Начал шутить с веселыми прислужницами. Хлопает в такт пляске. Неужто он здесь не бывал? Кажется, все его знают, со всеми виделся тысячу раз. Молодец Ута! Потребовал тушь и тут же набросал широкой кистью прямо на ширме странную птицу. Кроме прислужниц, певиц, танцовщиц, гостей уйма. Никто не представляется, будто давно знакомы. С кем-то, кто оказался по соседству, Сюнро разговорился. Изощрялись в остроумии по поводу внешности и поведения всех прочих. Много смеялись, когда началась игра в лису. Один играющий был лисом. На его голове повязали платок. Кверху торчат лисьи уши. Он должен схватить со столика чашечку сакэ. Перед столиком две девушки держат шнурок с петлей. Схватывать нужно по сигналу, когда игроки хлопнут в ладоши. Трудно схватить чашечку: девушки каждый раз проворно затягивают петлю. Лиса попадала в петлю. Проигрывала. Смеху было! Потом играли в кости. Кто проиграл — должен снять часть одежды. Вот тут не повезло соседу Сюнро. Очень смутившись, вынужден был сбросить кимоно. То-то смеялись! Сюнро придумал: кто проиграл, тем разрисовывать спину. Взял да изукрасил своего нового знакомого. Понравилось всем. Что было потом, Сюнро не помнил. Проснулся с головной болью в мастерской. Нехотя принялся за работу — картину-рекламу торговца художественными предметами. Сюнро думал, что будет работать ночью. А только начинает. И вдруг… Кисть забегала, словно сама собой движется. Подъем, никогда неведомый раньше. Нужно было представить великолепие художественных изделий. Всплыли в памяти смутные впечатления прошлой ночи. Блеск лака. Сверкание золота. Многоцветность одежд. Изумруды освещенной травы. Перламутр набеленных лиц и чернота волос рядом. Мелькание и мерцание пятен в свете фонариков и полной луны. Ничего простого, обыденного. Все изысканно, подобно тончайшему аромату цветка. Один Утамаро умеет передать все это без грубой пестроты. В гравюрах он любит серебряный фон. Но главное у него — женские лица. А здесь нужно писать вещи. Кроме того, реклама должна быть яркой. Драгоценное оружие и яркие ткани умели писать мастера школы Тоса. Зря их считают вульгарными. Думая так, Сюнро работал без устали. В полдень в мастерскую заглянул Утамаро: — Вот не ожидал застать тебя за работой! Сюнро с трудом оторвался от живописи. Встал. Сполоснул кисть. Утамаро говорил весело, а Сюнро перестал улыбаться. — Ну и разошелся ты вчера! Отнял у Окито веер во время танца. Она говорила мне, что еще не встречала такого развязного малого, как ты. Ай да Сюнро, тихоня! Можешь не супить брови. Все обошлось прекрасно. Я, правда, струхнул малость, когда ты изукрасил стену нашего свирепейшего Тёдзиро, но, представь, это ему понравилось. Видать, говорит, у парня чистая совесть, раз не боится. А Дзюсабуро в восторге от твоего остроумия. — В толк не возьму, о чем это. Какого «свирепейшего» я мог обидеть? О каком таком Дзюсабуро речь? — Эх ты, простофиля! Не подозревал, что за тип Тёдзиро? А он ведь из главных «мэцкэ», «смотрящих», тайных агентов сёгуна. Даром что молод, а первый мастер по части пыток. А как позабыть Дзюсабуро? Ведь я вас вчера познакомил. Знаменитый издатель, многих вывел в люди. Я сам у него семь лет прожил. Его дом рядом с Йосивара. Благодаря его заказам художники прославили «квартал цветов». Жить у него одно удовольствие. Он и тебе предлагал переселиться к нему. Тоже не помнишь?

Утамаро. Туалет.

Утамаро. Туалет.

— Переселиться? Но как я могу покинуть учителя? Потом, Ута, у меня плохо на душе после вчерашнего. Никогда больше не пойду в Йосивара. По-твоему, это жизнь, по-моему — сон. И, знаешь, девицы Йосивара на твоих гравюрах лучше, чем в жизни. Сначала я не заметил, а теперь мне кажется, что петь, веселиться и танцевать им скучно. Утамаро задумался. Тряхнул головой: — Да ну тебя! Того гляди, и меня собьешь с толку. Не могу работать с такими мыслями. Жить нужно и веселиться, а то с тоски подохнешь. Вот ты меня перебил, и я не рассказал, что собирался. Помнишь, ты восхищался Сиба Коканом, тем самым, что подделывал рисунки Харунобу и увлекался ранга, голландскими картинами? Так слушай, как оскандалился твой любимец. Иду я сейчас мимо храма Каннон. Толпы народа, крик, шум. Оказывается, твой Сиба Кокан написал картину в новом стиле и выставил в храме. Насмотрелся своих ранга и вздумал изображать наших людей в этом духе. Со всеми, кто смеялся, спорил, ругал нашу живопись. Кое-кто был на его стороне. Завязалась драка, его избили, а картину выкинули. Вот тебе и Сиба Кокан! Будет знать, как с чужеземцами якшаться. Сюнро слушал с неприятным чувством. Как можно говорить о Сиба Кокане в таком обидном тоне? Возможно, что он чересчур увлекся ранга. Их нельзя копировать слепо. Пусть неудачна его картина, хотя Утамаро ее сам не видел. В приемах ранга есть кое-что интересное. Утамаро это знает прекрасно. А сейчас, как видно, уже успел хватить сакэ. И вообще, чему он учит? Развлекаться? Он полагает, что красота только в Йосивара? А кто вообще знает, что такое красота? Все, что естественно, — вот что красиво, говорил себе Сюнро. Тем временем Утамаро рассматривал его работу. Уходя, Утамаро сказал: — Теперь, после того как ты потерял вчера несколько часов даром, полагаю, год не выйдешь из мастерской. Не буду тебе мешать. Будь здоров! — И, обернувшись с порога, добавил: — Боюсь, что скоро ты поменяешь имя. То, что сейчас делаешь, не похоже на Сюнсё. Я опасался, что ты станешь только его лучшим учеником, а ты сам художник, не похожий ни на кого из нас! Не идешь к Дзюсабуро, — твое дело. С твоим характером — даже лучше. Не исключается, что Сюнко, брат учителя, слышал что-то из этого. Во всяком случае, он вошел в крайне раздраженном настроении. — Ну что, пришел в себя? — пробурчал вместо приветствия. — Мы все ушли рано утром, чтобы не слушать твоего храпа. — Затем, не ожидая ответа, Сюнко принялся растирать белила и размешивать их на желатине. — Что это ты собираешься делать? — спросил Сюнро. — То естр как это — что? Ты разве не замечаешь, что испортил всю работу? Попытаюсь привести ее в сколько-нибудь пристойный вид. — Не трудись, я сам знаю, что делать. И белила не нужно портить, они тут не понадобятся. Сюнко взорвало: — Слушай, брось кисть сейчас же! Ты забыл все, чему научился! — Нет, лучше ты отойди. Не мешай работать. В конце концов, не ты здесь хозяин, — отпарировал Сюнро. Когда через несколько минут в мастерскую вошли Сюнсё и Бунтё, Сюнко и Сюнро ожесточенно колотили друг друга. Работа Сюнро была порвана в клочки и затоптана. — Что здесь происходит? — спросил учитель дрогнувшим голосом. — Кто виноват? Сюнро и Сюнко стояли несколько секунд, тяжело дыша и поглядывая друг на друга со злобой. Бунтё готов был засмеяться, глядя на них. Однако, обернувшись к Сюнсё, заметил, что тот схватился за ширму и еле стоит на ногах. Подхватил друга и осторожно усадил на циновку. Сердце Сюнсё стучало громко, готовое вырваться из груди. На лбу у него выступил пот. Бунтё было не до смеха. Между тем Сюнро и Сюнко, уперев руки в пол, кланялись и бормотали в страшном волнении: — Признаю свою вину, очень виноват… Подняв голову, Сюнсё улыбнулся: — Я тоже признаю, что виноват… перепугал вас, самых моих дорогих. С этих пор больной Сюнсё редко виделся с учениками, обо всем, что происходило в мастерской, узнавал от брата. «Как там наш Сюнро?» — спросит, бывало. «Ничего, все по-прежнему», — ответит Сюнко. «По-прежнему? Вот странно… А я от него жду чего-то нового». — «Чего же?» — «В том-то и дело, сам не знаю чего», — вздохнет Сюнсё. Между тем Сюнро в самом деле добивался нового, но тоже не знал, чего именно. Чтобы не ссориться с Сюнко, чтобы не огорчать учителя, куда уходил, с кем виделся — ни о чем не рассказывал. В мастерской не показывался месяцами.

V

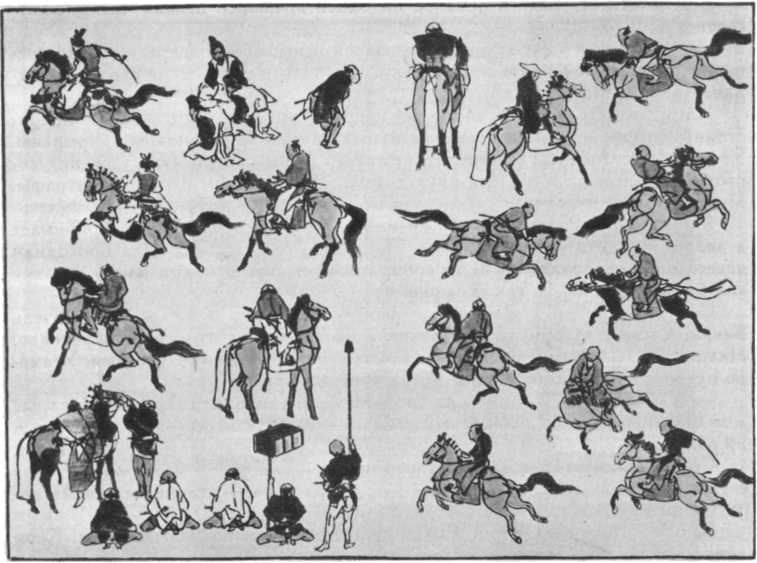

Горожане, как сказано, любят гравюры художников «укиё-э», изображающие все, что интересно и приятно в окружающем. «Укиё-э», однако, не одна, а несколько школ. Есть поклонники школы Кацукава, другие отдают предпочтение школе Утагава. Хатамото — самые родовитые самураи и князья-даймё выше всего ставят среди школ живописи Тоса. На картинах Тоса они видят изображения своих знаменитых предков во время битв и походов, торжественных придворных церемоний или на отдыхе в замковом парке. Стиль Тоса справедливо называют «украшенным». Может ли он быть иным, если владетельный рыцарь сам по себе всегда украшен? Его узнают не по лицу, не по сложению тела. Полированные доспехи, замысловатое плетение кольчуги, нагрудник чеканного золота, дракон литого металла, знак отличия — шелковое знамя с вышитым или написанным яркими красками гербом предков, парча одежд, усыпанный драгоценными камнями меч, о котором почтительно говорят как о «душе самурая», — вот признаки знатного воина. Мастера Тоса умеют красивым мазком в точности выписать каждую деталь. Их краски — синяя, красная, зеленая, белая, золотая — чисты и ослепительны. Ученые люди, знатоки китайских классических древностей, единственно стоящей полагают школу Кано. На первый взгляд ничего нет проще рисунков в стиле Кано: немного линий, мало красок, а чаще — только черная тушь. Утверждают, однако, что овладеть приемами этой школы можно не скорее чем за восемь — десять лет. Эйсэн. Гейша.

Эйсэн. Гейша.

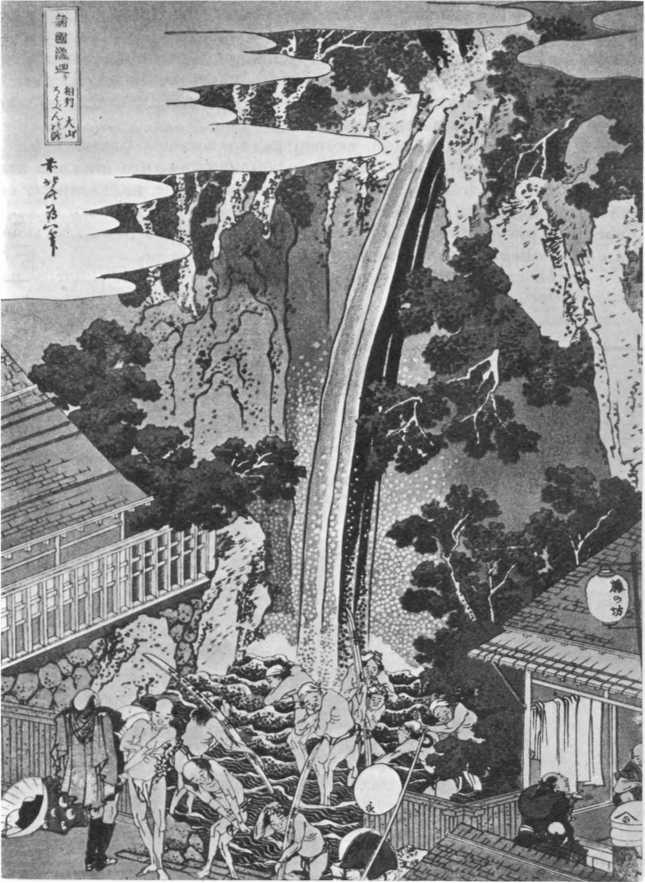

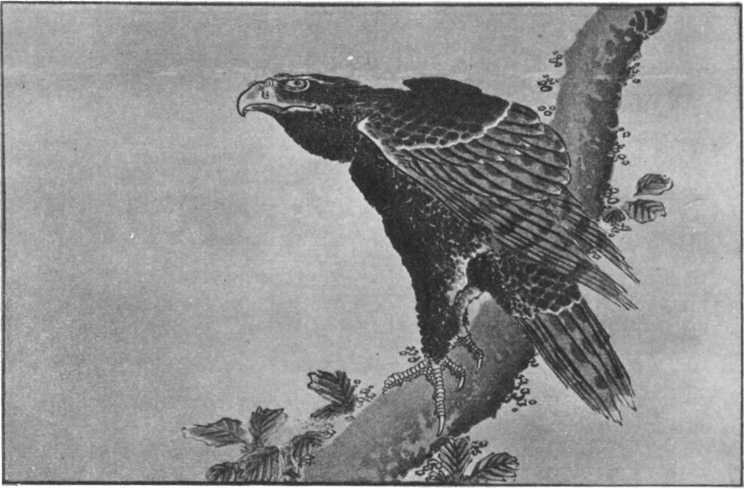

Сюнро был из лучших в школе Кацукава, но чем дальше, тем меньше понимал, каковы ее задачи и цели. Сосредоточиться на портретах актеров «Кабуки»? Да, их приходилось выполнять, но сам учитель уже несколько лет как отошел от театра. Кроме того, в области театральных гравюр со школой Кацукава соревновалась школа Утагава во главе с прославленным Тоёкуни и многие другие художники «укиё-э». Конечно, если хочешь совершенствоваться в мастерстве, очень важно иметь опытного руководителя. Но что делать, когда Сюнсё молчит, одобряет, а чаще отсутствует. Выполнять заказы ради заработка становилось скучно. Зачем одинокому Сюнро деньги, если сбережений достанет на несколько лет? Понятно, что он с охотой уступал работу товарищу, а сам исчезал на несколько месяцев подряд. Он полюбил путешествия. Оказалось, что даже в окрестностях Эдо можно было открывать ранее не примеченные красоты. Поражало, сколько еще есть восхитительных уголков, мимо которых прошли поколения живописцев. И это касается даже того, что было прославлено издревле. На север от Эдо возвышаются горы Никкодзан. «Никкодзан» — значит буквально «две дикие горы». В действительности здесь несколько вершин. Среди них главенствует Нантай, вулкан, у подножия которого озеро. В озере берет начало ручей, ниспадающий каскадами по скалам, образованным извергнутой когда-то лавой. По склону на протяжении семидесяти километров раскинулся лес. Под сенью вековых криптомерий прохладно в самые жаркие дни. От реки Нижней Тонагава этим лесом можно дойти до знаменитых храмов. Подняться по широким лестницам с террасы на террасу и, миновав ряд дворов, приблизиться к башнеобразным сооружениям — пагодам. Квадратное тулово пагоды поэтажно опоясано крышами, увенчано высоким шпилем. Изысканна окраска: черное с золотом и ярко-алым. Фоном служат темная зелень и светлая лазурь неба. Никко — любимое место паломничества, святыня. Здесь лечат недуги. Телесные — водой горячих ключей, а душевные — неизреченной красотой природы. Не зря сёгун Йэасу, основатель Эдо, пожелал быть погребенным в Никко. Верно говорят: нечего рассуждать о красоте и великолепии тому, кто не видывал Никко. Верно и то, что посетившему Никко трудно его описать словами. Искусный Сюнро не мог запечатлеть виденное в рисунке, как ни старался. Все, что он делал, было несходно, бедно. Заученные линии, излишне пестрые краски. Обратился к Сюнсё. Тот посмотрел и сказал, что неплохо. — Но почему же там, в Никко, все бесконечно прекрасней? Почему я вижу одно, а пишу другое? — с отчаянием в голосе допытывался Сюнро. — И все же, — улыбнулся Сюнсё— всякий, кто знает Никко, установит, что именно ты изобразил здесь. — Кто знает? А если не знает, разве он увидит все то, что я сам видел? — не унимался упрямый ученик. Сюнсё только развел руками. Сиба Кокан, с которым Сюнро поделился этим разочарованием и своей досадой, понимающе закивал головой. Ответил наставительно, с оттенком злорадства в голосе: — Ну вот, наконец-то! Еще немного, молодой человек, и вы поймете, что мы отстали от заморских стран лет на триста… То, о чем вы мечтаете, доступно в Голландии каждому художнику. И заметьте себе: они пишут и заканчивают картину, копируя, что у них перед глазами, все как есть, до мельчайших деталей. Чему-нибудь подобному ваш Сюнсё да и никто из наших не научит.

Кано Мотонобу. Водопад.

Кано Мотонобу. Водопад.

— А вы? — Я пока что сам учусь этому, — уклонился от ответа Кокан. После скандала с картиной он не показывал никому того, что делал. По дороге к храмам Никко остановился Сюнро у озера Тюдзэндзи. Горьковато-сухие запахи хвои сменились пряным и сладким ароматом трав и цветущих кустарников. Вместо волнующего разнообразия птичьих голосов— успокаивающее однообразие жужжания и пиликанья насекомых. Здесь хорошо и спокойно. Праздного человека потянет вздремнуть. У живописца о другом мысли. Отсюда открывается вид на долину. Выше взбираться нет надобности — пейзаж, при виде которого сердце трепещет. Дарящая счастье красота! Прав Кокан: каждую мелочь — веточку, бугорок, оттенок зелени, — все здесь нужно копировать точь-в-точь. Приемы, которым обучался, нужно забыть. Смотреть и писать, что видишь. Как просто и радостно! Жаль, однако, что много праздных гуляющих. Каждый посчитает долгом подойти и взглянуть на работу художника… Огляделся и нашел выход. Исцарапав ноги и руки, вскарабкался на большой камень: сюда не влезут. Можно работать спокойно. Развернул узелок. Растер краски в маленьких чашечках стеклянным пестиком. Замешал на желатине. Положил доску с бумагой. Вынул кисти из бамбуковой трубочки. Налил воды из фляги в две большие кружки. Все готово, но как начинать? Наметил верхушки сосен, повисшие над ними клочья тумана. А солнце поднялось. Рассеивается туман, и неожиданно возникают невидимые раньше холмы, поля, рощи, крыши строений. Пока составляешь тон, смешивая краски, в натуре он уже изменился. Подбирай заново. Набежит облако, и то, что ярко светилось, поблекло. Мучение, а не работа! Посмотрел, как получилось, — ничего общего с тем, что перед глазами. Порвал и выбросил. Нужно писать быстрее. Поработал еще часа три. Стал мириться с неточностью своей копии живого пейзажа. Восторг от красоты исчез с приходом усталости. Стрекот насекомых не успокаивал, а раздражал. Ветер уже не приносил прохлады. Как назло, загустели белила. Нужно растирать заново. Отчаяние. А тут еще шаги за спиной, кто-то приветствует. Как он сюда добрался, непостижимо. Оглянулся, и стало смешно: лез сюда по отвесной стенке, а с другой стороны к этому камню ведет тропинка. По ней легко и просто поднялся Танари Сори, художник, работающий в стиле Кано. Рассыпаясь в любезностях, Сори держал себя так, будто они давно знакомы. Сюнро был рад, что коллега, только мельком взглянув на его неудавшийся этюд, говорил о чем-то другом. Оба улыбались смущенно и благожелательно. — Право, не знаю, как объяснить это сразу, но у меня к вам очень важное дело, господин Сюнро. Не скрою, что тщетно разыскиваю вас уже несколько дней» и вот — счастливый случай. Милостью Будды посланная встреча. Сюнро тем временем с чувством облегчения свернул свою работу. — Какое ни с чем не сравнимое удовольствие, — продолжал Танари Сори, — было бы для меня прогуляться сейчас вместе с вами по священным местам Никко!.. И вот, обмениваясь ничего не значащими любезностями, они дошли до главных ворот храма. Здесь остановились полюбоваться знаменитой резьбой. Искусной рукой Дзингоро, архитектора и скульптора, были тут представлены изображения всех богов и великолепные узоры. На двух наружных столбах он вырезал драконов, как говорят по эскизам Танъю, своего великого современника, мастера школы Кано XVII столетия. Вошли в храм, и тут внимание Сюнро привлекла неожиданно одна совсем небольшая и очень грубо вырубленная из бревнышка статуэтка. Дерево было едва обработано. Во многих местах его поверхность осталась нетронутой. — Вот так чудо! — воскликнул Сюнро. — Красиво и как просто: то, что принято называть «ваба-саби» — «красота простоты». Танари Сори снисходительно улыбнулся: — Эта вещь работы Энку. Она действительно проста, но это не удивительно: странствуя по Японии, где бы он ни заночевал, этот монах всюду оставлял какую-нибудь скульптуру. Просто — потому что сработано поспешно. Пойдемте-ка дальше, и вы увидите настоящий шедевр. Тоже очень простой, в духе «ваба-саби», но, на мой взгляд, более изысканный. Неподалеку, в другом храме, осмотрели шедевр собственной кисти Танъю. Тушью на деревянных панелях написал он здесь четырех львов. Сюнро не мог не восхититься смелостью круглящихся линий, переходящих от толщины волоска до ширины ладони. — И так у него всегда, — подтвердил Танари Сори, — истинное волшебство линии, и, главное, ничего лишнего. Лошадь — всего три удара кисти, журавль — два. Каждая его картина — двадцать — тридцать движений руки, не более. — И с легкой иронией добавил: —Разумеется, все это устаревшие приемы Кано… — Продолжил, как показалось Сюнро, не без намека на его тщетную попытку изобразить красоты Никко: — Шел я сюда утром, видел туманы, проплывающие в долине. Думал: вот картина в духе Какэя… Он передал бы все очарование этого пейзажа небольшим количеством одной только черной туши. Какэй — так читали в Японии имя китайского живописца XII века Ся Гуй, мастерство которого считалось классическим в школе Кано. Сюнро слышал о картине Какэя, в которой он почти не коснулся кистью белого фона. Едва наметил лодки, и весь обширный фон стал восприниматься как водная гладь. Может быть, правда на стороне Кано? Сегодня Сюнро сам убедился, как трудно и бесполезно копировать изменчивую природу, стараясь схватить все, что видишь. Мало ли что делают голландцы! Наша родина — Ямато, а не Ран. Будто угадав ход его мыслей, Сори воскликнул: — Вот эта пагода, создание несравненного Дзингоро, где бы ещемогла быть? Уверен — только в Японии и только здесь, в Никко! Пагода была чудом не только архитектурного, но также инженерного искусства. Внутри на всю ее высоту было подвешено колоссальное бревно Высокая деревянная башня, расположенная на вулкане, легко переносила сотрясение грунта благодаря этому маятнику. Нечего и говорить, насколько своими внешними формами пагода гармонировала с окружающим пейзажем. Что касается чистоты отделки столбов, балок, блеска их бронзовой обивки, гвоздей, то все это можно по праву сравнить с добросовестностью самой природы. Конечно, здесь могла выстоять и должна возвышаться только такая пагода! И, разумеется, ее построил и разукрасил не какой-нибудь голландец, а великий японец Дзингоро. Сори располагал к себе все больше. — Тысячу раз прошу извинить меня — слушая вас с наслаждением, так и не осведомился о том, на что намекнули давеча. У вас какая-то нужда до меня? Большим счастьем почту служить вам. — Все никак не осмеливался сказать, и, право, не знаю, доставит ли вам удовольствие то, что скажу. Есть у меня дочь, глупая, взбалмошная и неучтивая, во всем похожа на родителя. Последнее время творилось с ней что-то неладное. Росла она без матери, вот почему довелось мне выпытывать самому, в чем дело… Сюнро слушал рассеянно: самоуничижительные обороты и все эти словесные реверансы были в Японии общепринятыми формулами вежливого обращения. Пропустив почти все мимо ушей, остолбенел, когда заключительная фраза, несколько раз повторенная, потребовала решительного ответа: согласен ли он жениться на дочери Танари Сори? Жениться? Менее всего Сюнро об этом думал. Создалось довольно натянутое положение. — Ваша дочь? Откуда она знает меня? — Как же не знать ей вашу милость, если она присматривает за моим старым другом Сиба Коканом! Тут только вспомнил Сюнро: милая, нежная девушка, вылитая О-Сэн. Кокан называл ее внучкой. Выйдет, подаст чай, зальется румянцем, поклонится и уйдет. Сюнро к ней привык, называл ее Ханако — цветочек. Тут только понял, что очень ему нравилась. Отца ее тоже видывал у Кокана, как позабыл — удивительно. — Боязно мне было, что станете смеяться, вот и решил я сам выступить сватом, — продолжал Сори, — по крайней мере, думаю, все останется между нами. Сюнро почему-то ухватился за последние слова: — Да, если жениться, хорошо, чтобы все было между нами. Без огласки. В тесном семейном кругу… Так и было. Девять раз обменялись молодые чашечками сакэ. Танари Сори пропел благопожелательную песню из драмы «Но»: «Спокойны волны четырех морей». Его ученик, молодой парень, Сёдзи заплакал почему-то, махнул рукой и вышел из комнаты. И началась для Сюнро нежданно новая, непривычная жизнь. Просто, не правда ли? Не удивляйтесь: такие браки — дело обычное в старой Японии.

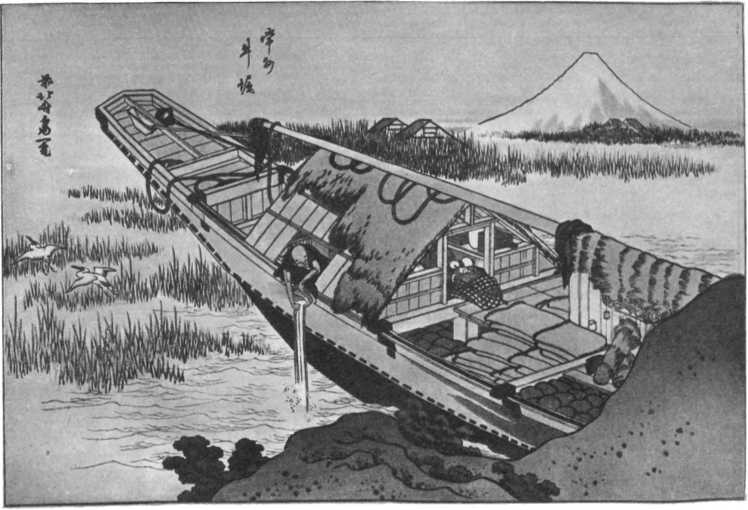

Кнёнага. Взморье у Синагава. Из серии «12 месяцев».

«Ханако, милая, что тебе могло во мне понравиться?» — спрашивал Сюнро. Та краснела и опускала голову. «Ханако, любимая, что ты хочешь, — все для тебя сделаю», — продолжал он. Она пожимала плечами, не хотела говорить, а все-таки сказала: «Повези меня кататься по Сумидагава». Лодочники в пестрых халатах оттолкнулись от берега бамбуковыми шестами. Один отдает команду, как плыть, другой сидит на корме и гребет. Дома к реке задними стенками. Крыши сливаются в линию, бегущую вниз к горизонту, как на картинах ранга. Один к одному. Мосты, мосты. Под ними на миг темнота. Мосты резко выгнуты. Вместе с отражением — правильный круг. Время от времени вынимает Ханако из парчовой сумки коробочки с румянами и пудрой, напоенные духами бумажки, маленькие гребни, — прихорашивается. Мимо снуют лодки. Проезжающие обмениваются шутками с молодоженами. Приятно, пожалуй, что многие их видят. Ханако дивно хороша. Вот она запела, отбивая такт ладошками по скамейке:

Мечтать о встрече — это безнадежно.

С тобою не увидеться нам вновь!

Лишь в снах…

Но сны не прочней яшмы нежной,

А явь, увы, еще не прочней снов!

Харунобу. Осэн, девушка из чайного дома.

Харунобу. Осэн, девушка из чайного дома.

Утамаро. Такигава из дома Огня. Из серии «Красавицы нашего времени».

Утамаро. Такигава из дома Огня. Из серии «Красавицы нашего времени».