А.Б.СНИСАРЕНКО

РЫЦАРИ УДАЧИ. ХРОНИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ МОРЕЙ

Как во времена Гомера, каждый был здесь купцом, и каждый - воином. Пиратом. Корабли были их летними жилищами. Далеко по островам и побережьям их разведчики собирали нужные сведения, не пренебрегая и слухами, если они казались им хоть сколько-нибудь правдоподобными и заслуживающими внимания. Мирные ладьи, да и боевые тоже, редко отваживались оторваться от берега в одиночку, каботажное плавание было здесь не более безопасным, чем в открытых водах.

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,

и с мест они не сойдут, Пока не предстанут Небо с Землей

на Страшный Господень Суд. Но нет Востока, и Запада нет

(что племя, родина, род!), Если сильный с сильным лицом к лицу

у края Земли встает.

Редьярд Киплинг

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Восток и Запад...

Вся история цивилизации - в этих двух словах. Египет и «народы моря». Троя и Греция. Финикия и Крит. Карфаген и Рим. Персия и Македония. Понтийское царство и Рим. Азия и Европа. Один из древнейших мифов рассказывает, как царь богов Зевс в образе быка переплыл однажды с Крита в Финикию и похитил прекрасную царевну Европу - дочь царя Агенора и Азии. С тех пор Крит стал гегемоном всех окрестных земель и вод. Европа - дочь Азии! Греческое слово «Европа» действительно произошло от ассирийского «Эреб» (запад): так греки называли все, что лежало к западу от Эгейского моря, начиная с самой Эллады. Земли к востоку от него они именовали Азией, производя это слово от ассирийского «Асу» (восток). Ex oriente lux («с Востока свет») - говорили римляне, имея в виду отнюдь не только восход солнца. С Востока (из Финикии) пришел в Грецию ее алфавит, заимствованный позднее этрусками, а от них - римлянами и ставший впоследствии всеевропейским. С Востока (из Греции) пришли в Италию поэзия, скульптура, мореходство и некоторые иные начатки цивилизации.Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, В Лаций внеся искусства,-

писал Гораций, и он был прав. С Востока текли в город Ромула самые изысканные предметы роскоши и самые лакомые блюда. Египетские обелиски, греческие храмы, финикийские ткани - все это стало привычным и любимым в «столице мира». После завоевания Египта римские патриции стали походить на восточных сатрапов - точно так же, как двор Александра Македонского после походов в Персию и Индию за триста лет до этого. Хищные взоры римского орла постоянно были устремлены на вожделенный Восток. Восток шел к Западу морским путем: иного не было. Моряки античности - кто они? Торговцы и воины, первооткрыватели и пираты, безродные скитальцы и изгнанники-аристократы, владыки древних держав и основатели новых, искатели приключений и изобретатели лучших в мире кораблей. Их время кончилось, когда рухнула смертельно раненная античность. Но они не исчезли с исторической сцены. Семена, щедро разбросанные ими по южным морям, проросли неслыханными всходами в иных морях - северных, западных, восточных. И снова Запад и Восток противостояли друг другу по всему обитаемому миру. Рим и Византия. Византия и Русь. Русь и норманны. Норманны и арабы. Христианский мир и мир мусульманский. Европа и Азия. Новые народы на новых кораблях выступили претендентами на звание властителей новых земель и новых морей - теперь уже не античных, а тех, чьи названия в основном сохранились до наших дней. Многие из этих морей все еще оставались таинственными и пугающими, их объединяли общим и весьма красноречивым понятием - Море Мрака. Но свет, зажженный некогда на Востоке, набирал силу. Этот свет осветил в конце концов скалистые фьорды Скандинавии - и повернул вспять. Его мощные лучи проникли далеко в Море Мрака и обнаружили в нем огромные неведомые земли. Эстафета была принята. Мореплаватели Средних веков выказали себя достойными продолжателями подвигов своих античных предтеч, они пошли дальше них и завершили здание новой Ойкумены - обитаемого мира, в чьих лабиринтах заблудился бы самый опытный полководец древности. Немалая доля заслуг в освоении мира принадлежала, как и встарь, пиратам. Эта книга - о неутомимых первопроходцах неведомых морей.

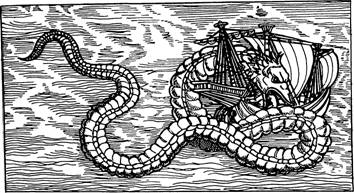

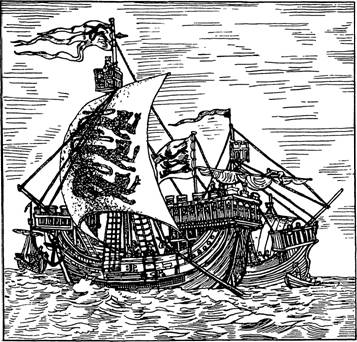

Нападение кита на судно в Море Мрака - по описанию Олауса Магнуса.

Нападение кита на судно в Море Мрака - по описанию Олауса Магнуса.

Эта книга - о вековечной борьбе за власть над морем. Эта книга - о пиратах Средних веков. С незапамятных времен на всех морях существовала ситуация, афористично выраженная Мефистофелем: «Война, торговля и пиратство - три вида сущности одной». В Средние века так уже не считают, хотя действие «Фауста» относится как раз к этому времени: есть купцы и есть пираты, первые удирают, вторые догоняют, первые отдают и приобретают, вторые только приобретают. Ну хорошо, а как же тогда быть с викингами? Ведь все они - все до единого! - были крестьянами, имевшими свой дом и свое хозяйство (зимой) и все они были пиратами, укрывателями, скупщиками и сбытчиками награбленного (летом). Только физическая немощь могла помешать викингу выйти в море. Пиратство было их образом жизни, сезонным видом их хозяйственной деятельности. И не только их. Персонажей этой книги - королей, рыцарей, бродяг, крестьян, мореходов - роднит одно немаловажное обстоятельство: все они так или иначе отдали дань морскому разбою, а многие из них вошли в энциклопедии всего мира как великие первооткрыватели, поэты, даже ученые. Примеры? Сколько угодно. Пиратами были Лейв Эйриксон и Христофор Колумб, оба в разное время открывшие Америку. Пират Фрэнсис Дрейк первым обогнул земной шар на своей «Золотой лани». Ворами, разбойниками и бродягами были писатель-рыцарь Томас Мэлори и талантливейший поэт Средневековья Франсуа Монкорбье, более известный под именем Франсуа Вийона, самокритично написавший о себе:

Я - Франсуа, чему не рад Увы, ждет смерть злодея, И сколько весит этот зад, Узнает скоро шея.

Услугами пиратов пользовались монархи всей Европы, исключений здесь не было, а кое-кто из них и сам в прошлом занимался этим ремеслом - например, Вильгельм Завоеватель или Харальд Суровый. Известны короли, добровольно отказавшиеся от короны ради романтики пиратской жизни. Таких немного, чаще бывало наоборот. А скандинавы или фризы? Ведь это же целые нации пиратов. Они были с морем на короткой ноге, и им мы обязаны самыми выдающимися географическими открытиями того времени. Пиратство Средних веков было, как и в античности, специфической формой борьбы за существование. Многие пираты бросали свое ремесло, как только обеспечивали себе надежный кусок хлеба. Этот «кусок» - не обязательно королевство, хотя случалось и так. Раз уж зашла речь о Франсуа Вийоне, можно вспомнить его обработку античной легенды о том, как на упреки Александра Македонского, адресованные захваченному им пирату, тот возразил:

А в чем повинен я? В насильи? В тяжелом ремесле пирата? Будь у меня твоя флотилья, Будь у меня твои палаты, Забыл бы ты про все улики, Не звал бы вором и пиратом, А стал бы я, как ты, Великий, И уж конечно, император.

Эти строки Вийон вполне мог бы адресовать французскому королю от своего собственного имени. Есть и другая сторона медали. Путешественники и конкистадоры, чьи имена красуются сегодня на картах мира,- почти все они были пиратами в самом полном смысле этого слова, хотя называть их так не очень-то принято. Такие, как Марко Поло или Ковильян, исключение, не о них сейчас речь. А как можно назвать варяга князя Игоря, ставшего жертвой собственной алчности и жестокости? Или португальца Васко да Гаму, затопившего кровью весь Малабарский берег Индии, а предварительно дочиста обобравшего его? Или испанца Эрнандо Кортеса, уничтожившего целую цивилизацию? Эпитет «великий» как-то мало вяжется с этими именами... Мореходство в Средние века, по крайней мере до начала Крестовых походов, мало чем отличалось от античного. Те же типы кораблей, те же районы плавания, те же навигационные навыки, тот же страх перед морем. Греческий поэт III века до н. э. Леонид Тарентский советовал:

Не подвергай себя, смертный, невзгодам скитальческой жизни, Вечно один на другой переменяя края. Не подвергайся невзгодам скитанья, хотя бы и пусто Было жилище твое, скуп на тепло твой очаг, Скуден был хлеб твой ячменный, мука не из важных, хотя бы Тесто месилось рукой в камне долбленом, хотя б К хлебу за трапезой бедной приправой единственной были Тмин, да порей у тебя, да горьковатая соль.

А вот строки, написанные французом Гаусельмом Файдитом после возвращения из Четвертого крестового похода, примерно в 1205 году:

Нет! Хватит волн морских, Докучных берегов, Подводных скал крутых, Неверных маяков! Я насмотрелся их За все свои блужданья, Судьбы превратности познав И в милый Лимузен попав, Там честь и радости стяжав,- Воздам молитвой дань я За то благодеянье, Что я вернулся, жив и здрав.

Трудно поверить, что между этими двумя стихотворениями - шестнадцать веков! А сколько еще подобных строк уместилось в этом промежутке! И - открытия Исландии, Гренландии, Америки, Шпицбергена. Контрасты Средних веков поразительны. Ученые до сих пор не могут договориться даже о том, что, собственно, считать Средними веками. Когда они начались? С Великого переселения народов? Или с раскола Римской империи на Западную и Восточную? А может быть, с момента, когда умер Великий Рим и его место заняла Византия? А где конец Средневековья? Ренессанс? Плавания Колумба и Васко да Гамы? Английская буржуазная революция XVII века? В разных странах и в разное время на эти вопросы отвечают по-разному. Сходятся все в одном: Средневековье началось сразу же, как только окончилась античность. Но где же начало того конца, которым оканчивается начало?

Рыцарь. Средневековая гравюра.

Рыцарь. Средневековая гравюра.

Когда мы вспоминаем о Средних веках, нам приходится напрягать память, дабы припомнить те крохи, что мы сумели почерпнуть из чересчур короткого и, надо признаться, скучноватого школьного курса. Кое-что добавили к школьному учебнику Вальтер Скотт, Стивенсон, Рабле. Крестовые походы, рыцарские турниры, прекрасные дамы... Чаще вспоминается иное - монастырские оргии, «испанские сапоги», охота за ведьмами... Мрачное Средневековье, затянутое дымом костров инквизиции. Все это было. Дам действительно называли прекрасными, что не мешало, впрочем, перемалывать их прекрасные кости в «испанских сапогах». И монахи занимались делишками, какие едва ли одобрит любой современный уголовный кодекс. Все это было. Но было и другое. Средние века (а этот период охватывает свыше полутора тысячелетий) - это время ломки старого мира и становления нового, это рождение всех европейских государств, обозначенных на сегодняшней карте, это Колумб и Петрарка, это саги Севера и сказки «Тысячи и одной ночи», это Кампанелла и Альберт Великий, это Рублев и Сервантес, это Абеляр и Вийон, это Бируни и Парацельс, это вся эпоха Возрождения (недаром же она пишется с большой буквы!) с ее титанами и пигмеями, это «Божественная комедия» Данте и трагедии Шекспира. Об этом иногда забывают. Средние века - это эпоха систематизации и осмысления духовного наследия античного мира (вопреки запретам церкви), эпоха познания окружающего мира (вопреки страху перед ним) и гигантской аккумуляции всех видов знания (вопреки господству фантастических догм и идей). Все, абсолютно все подвергается сомнению.

Был ли в самом начале у мира исток? Вот загадка, которую задал нам Бог. Мудрецы толковали о ней, как хотели,- Ни один разгадать ее толком не смог.

Через пять столетий после Омара Хайяма, автора этого четверостишия, кое-что уже стало известным, но за это «кое-что» подчас расплачивались жизнью или заточением. Гвидо, житель города Ареццо, примерно в 1025 году изобретает четырехлинеечное нотное письмо - и ему долго приходится доказывать, что это и не наущение диавола (поскольку основной вид музыкального искусства - церковные гимны и прочие благостные песнопения - Господь Бог даровал своей пастве без всяких нот, все же остальные куплеты бессмертия явно не заслуживают). Медики, рискуя взойти на костер, вскрывают трупы, чтобы проверить, так ли уж правы Гален и Гиппократ, а заодно посмотреть, как выглядит вместилище души, о котором много толкуют церковники. Галилей и Джордано Бруно не оставляют камня па камне от здания Вселенной, выстроенного Птолемеем. Универсальнейший ум своего времени Леонардо да Винчи изобретает на досуге ласты с кожаным аквалангом и делает наброски геликоптера. Сам превосходный художник, он, однако, завидует славе Микеланджело, и подозревают, что не без его участия разошелся по Италии слушок, будто бы Микеланджело обманом завлекал к себе в мастерскую нищих и бродяг и распинал их, дабы предельно правдиво изваять своих «Рабов». Скульптору, занимавшемуся анатомией два десятка лет, с трудом удалось отвести от себя удар инквизиции. О Луке Синьорелли говорили, что, когда умер его сын, горячо им любимый, он содрал кожу с еще не остывшего трупа и в течение нескольких часов создал анатомический «портрет» своего ребенка, дотошно зарисовав все мышцы и сочленения. Накопление знаний неизбежно приводит к их литературному и художественному осмыслению. Широченные поля свитков с античными текстами покрываются схолиями - примечаниями и объяснениями «темных» мест, иногда словесными, иногда изобразительными. Многие из этих схолий сохранили самостоятельное значение до наших дней и издаются отдельно: таков, например, комментарий к «Аргонавтике» Аполлония Родосского. В них средневековые толкователи проявляют свою эрудицию. Миниатюры средневековых рукописей, такие неуклюжие и наивные для неподготовленного глаза, получили новую жизнь в наше время, наряду с древнерусскими иконами. Они выжили, несмотря на то, что в эпоху Возрождения (потому она так и называется) наметился всеобщий поворот к античным эстетическим канонам. Это было закономерно, хотя мало кто отдавал себе отчет в то время, что именно средневековая оптика, основанная на учении Эвклида, привела к художественной перспективе Ренессанса. Люди Средних веков были верны своим идеалам. Сервет взошел за них на костер. Рыцари (немногие, увы!) считали счастьем быть убитыми за своих дам. Ученик скульптора Вероккио Нанни Гроссо, умирая в больнице, предпочитает отправиться прямиком в Ад, нежели приложиться к зацелованному тысячами губ распятию, которое мы бы сегодня назвали ширпотребом. Он готов горячо облобызать только распятие работы Донателло, на меньшее он не согласен. Надо вспомнить, что означало в Средние века умереть нераскаявшимся грешником! Кроме монахов, знакомых нам по сочным зарисовкам Рабле, Боккаччо, Саккетти, Чосера, Эразма, были еще тысячи других - писателей, художников, летописцев, ученых, изобретателей. Многие из них далеко опередили свое время. Таков, например, итальянец Томмазо Кампанелла, написавший в темнице свой «Город Солнца». Таков англичанин Роджер Бэкон, примерно в 1280 году выводивший гусиным пером (тоже в темнице): «Можно построить приспособления для плавания без гребцов, так, чтобы самые большие корабли, морские и речные, приводились в движение силой одного человека, двигаясь притом с гораздо большей скоростью, чем если бы они были полны гребцов. Точно так же можно сделать повозки без всякой запряжки, могущие катиться с невообразимой быстротой; летательные машины, сидя в которых» человек может приводить в движение крылья, ударяющие по воздуху, подобно птичьим; аппараты, чтобы безопасно ходить по дну моря и рек... Прозрачные тела могут быть так отделаны, что отдаленные тела покажутся близкими, и наоборот. На невероятном расстоянии можно будет читать малейшие буквы и различать мельчайшие вещи, рассматривать звезды, где пожелаем... приблизить к Земле Луну и Солнце... Можно так оформить прозрачные тела, что, наоборот, большое покажется малым, высокое - низким, скрытое станет видимым...» Может быть, с этой записью был знаком флорентиец Сальвино дельи Армати, изготовивший в 1317 году первые в мире очки. Таков был и немец Бертольд Шварц из Фрейсбурга, спустя всего полсотни лет после того, как Бэкон написал эти строки, создавший огнестрельное оружие на основе пороха, хорошо известного, по некоторым данным, и Роджеру Бэкону, хранившему рецепт его изготовления в секрете, и, совершенно точно,- арабам,

Роджер Бэкон. Гравюра на меди.

Роджер Бэкон. Гравюра на меди.

познакомившимся с порохом в Китае. Шварц не стал замалчивать свое открытие, может быть, желая сохранить свое имя для потомков,- и достиг прямо противоположного результата, его имя было предано проклятию и забвению, как когда-то имя Герострата. В одной зальцбургской хронике в его адрес сказано: «Злодей, которым была придумана столь гнусная вещь, недостоин, чтобы его имя осталось среди людей на Земле или прославило его изобретение. Он был бы достоин того, чтобы зарядить им ружье и выстрелить в башню». По крайней мере, это доказывает, что Шварц все же существовал, что он не легенда, как иногда думают. Широкое засекречивание знаний - одна из причин того, что мы так мало знаем об этой незаурядной эпохе, меньше, чем об античном мире, память о котором трудолюбиво истреблялась христианами на протяжении по крайней мере десяти веков. Знания скрывали не только от инквизиции. Вот что писал, например, итальянский математик XVI века Никколо Тарталья: «Я пришел к выводу, что это дурное и позорное дело - работать над усовершенствованием оружия, истребляющего людей. И, следуя своему размышлению, порвал в клочья и сжег все мои вычисления, и я решил никогда не возвращаться к этому занятию, несущему с собой грех и гибель души!» Но идеи носились в воздухе, движение разума нельзя было остановить. Доминиканский монах Альберт фон Больштедт, прозванный Великим, закладывает основы европейской философии, открыв миру Аристотеля. Ему, как и Роджеру Бэкону, известен секрет пороха. Наконец, именно Альберт был создателем первого в мире робота. Когда к нему однажды пришел его ученик Фома Аквинский, дверь ему отворила незнакомая служанка. В сенях было темно, и Фома не смог как следует разглядеть ее, но голос ее и движения показались ему неестественными. С криком «Дьявол! Дьявол!» он схватил подвернувшуюся под руку увесистую палку и отважно вступил в сражение с нечистым. Когда Альберт выскочил на шум, было уже поздно, от робота осталась только груда искореженного железа. Дремучее невежество и высочайший полет мысли, неутихающий разбой и нежные канцоны в честь прекрасных дам, залитые кровью моря и бесценные произведения культуры - вот что такое Средние века. Ученый рыцарь-монах Гвиберт Ножанский, один из первых мемуаристов мира, писал о городе Лане: «Над этим городом издавна тяготело такое злополучие, что в нем никто не боялся ни Бога, ни властей, а каждый, сообразуясь лишь со своими силами и со своими желаниями, производил в городе грабежи и убийства... Ни один земледелец не мог войти в город, ни один не мог даже приблизиться к нему, если только у него не было надлежащей охранной грамоты, не рискуя быть брошенным в тюрьму и вынужденным платить за себя выкуп, или же его тянули в суд без всякого действительного основания, под первым попавшимся предлогом... Сеньоры и их слуги совершали открыто грабежи и разбои; ночью прохожий не пользовался безопасностью; быть задержанным, схваченным или убитым - вот единственно, что его ожидало». «Лишь тогда, когда мы вновь достигнем высоты бессмертного XIII столетия, когда снова такой итальянец, как Фома Аквинский, сможет учить в Кёльне и Париже, когда такой немец, как Альберт Великий, будет понимаем французами, а такой англичанин, как Дуне Скот, скончается в Кёльне во время своих исследований, когда французский гений сможет учить в Стокгольме, подобно Декарту, а немецкий гений будет уметь так же писать на благородном французском языке, как Лейбниц,- лишь тогда мы будем иметь право вновь говорить об европейской культуре»,- сказал французский философ Этьенн Анри Жильсон в своей речи во Французской академии. Такие вот это были века. Средние.

ХРОНИКА ПЕРВАЯ,

повествующая о том, как над Европой разразилась гроза.

В 269 году готские орды рвались вверх и вниз по Эгеиде, опустошая цветущие острова. Готы на тропе войны были, в общем, явлением не новым, даже привычным, но их появление на водных путях вызвало у морских народов Средневековья шок. Римский флот, серьезно ослабленный в войнах политических и войнах пиратских, с новой силой вспыхнувших около 230 года, не мог оказать сколько-нибудь действенного сопротивления, и уже в третьей четверти III века готским пиратам удалось стать если не полными властителями, то, по крайней мере, определяющей силой в Черном и Эгейском морях. За какие-нибудь десять лет они заставили говорить о себе жителей всех побережий, особенно после того как их жертвами пали крупные города Никомедия (Измит), Никея (Изник) и Эфес. Более ста тысяч готских пиратов на пятистах хорошо оснащенных ладьях долго еще рыскали в районе Кипра, перерезав важнейшие торговые артерии Средиземноморья. Редкий корабль отваживался теперь показаться в Мраморном море и у берегов Египта. Цены на товары и продовольствие неимоверно подскочил и. Риму снова угрожал голод, как во времена пиратских войн Помпея. К 284 году, когда Диоклетиан отстоял свое право на императорскую корону, Рим окончательно перестал быть морской державой, а в 324 году, когда Константин Великий вновь утвердил с грехом пополам положение «столицы мира» на море, он сделал это лишь благодаря наемным флотам восточных провинций, сильно смахивавшим на разбойничьи. Европу содрогало Великое переселение народов. Говоря языком египетских фараонов, «мир вышел из своих суставов». Но Рим еще пытался огрызаться. К северу от границ империи - от Дона до Карпат и от Черного моря до Оки - раскинулось государство остготов, созданное Германарихом. Оно представляло собой наиболее грозную опасность для Вечного города. К счастью, в планы остготов не входили войны с Римом, и осенью 369 года они заключили с ним мир в Новиодуне (Тулча). Однако история распорядилась иначе. Между Азовским и Каспийским морями обитали войнолюбивые племена гуннов и аланов, методично совершавшие набеги в Армению и Персию и в конце концов разграбившие эти области до того, что делать им там стало просто нечего. Но моря на западе и востоке не давали иного пути их устремлениям, они были для них пределом мира. Мира, превращенного ими же в пустыню. Выход - в буквальном смысле этого слова - был найден случайно. Однажды, говорила легенда, два гунна, преследовавших лань, увидели, что она перешла через Киммерийский Боспор (Керченский пролив), заиленный наносами Дона. Вернувшись, они рассказали об этом соплеменникам. «Тотчас же двинулись несметные орды гуннов; встретив готов первыми, они погнали их перед собой,- пишет Шарль Монтескье.- Казалось, что эти племена хлынули друг на друга и что Азия, давя на Европу, стала еще тяжелее». Это произошло в 370 году, в самом его начале. Государство Германариха, не успев как следует распрямить плечи, пало под натиском гуннов, а сам он покончил самоубийством, то ли не вынеся позора поражения, то ли, напротив, подав пример стойкости и силы духа, как это сделала Элисса в Карфагене или Катон Утический в Риме. Однако гунны, не задерживаясь, ринулись дальше. В 374 году они впервые форсировали Волгу, а еще год спустя перешли границы Восточной Европы и устремились к Константинополю. Римский император Валент, попытавшись создать буфер на своих северо-восточных границах, предоставил места для поселения по эту сторону Дуная вестготам, также теснимым гуннами. Он сделал это после того, как высланный против готов полководец Траян, тезка прославленного императора, едва унес ноги из-за Дуная. Возможно, затея Валента принесла бы успех, если бы его магистр Юлий Лупицин не перебил, воспользовавшись удобным случаем, всех вестготских вождей, вызванных им в ставку для вручения жалования. В результате в 376 году Рим оказался лицом к лицу и с гуннами, и с вестготами. Европа не знала еще тогда, к каким последствиям это приведет. А Рим не подозревал, что доживает последние дни как единая держава. В 395 году Римская империя раскололась надвое, и с этого момента главенствующую роль стала играть ее восточная половина, ставшая позднее Византией. Флот Западного Рима практически перестал существовать. В течение последующих двух лет гунны вытеснили вестготов обратно за Дунай. Грецию и Италию захлестнули мощные волны варварского урагана. Первый его шквал вскоре сменился вторым. В 401 году вестготы избрали своим вождем Алариха, и совсем скоро его имя узнала вся Италия. Взяв в 402 году Аквилею, вестготы осадили Медиолан (Милан), но этот орешек оказался им не по зубам. Талантливый и энергичный римский полководец, вандал по происхождению, Флавий Стилихон разбил готские орды. Алариху пришлось позорно бежать. Можно лишь догадываться, какие планы вынашивал этот честолюбивый человек в своем убежище, но они так и остались бы планами, не будь Стилихон в 408 году заколот у алтаря в Равенне по приказу императора Гонория, чьим опекуном и родственником он являлся. Два года спустя вестготы, прознавшие о гибели Стилихона, отпраздновали победу своего оружия в самом Вечном городе, с лихвой скомпенсировав горечь поражения у Медиолана. Осенью этого же года Аларих умер, и его преемник Атаульф вернулся в Рим, женился на захваченной в плен сестре императора Галле Плакидии и аккуратно подобрал все крохи, оставленные Аларихом, обобрав город дочиста. Не задерживаясь долее в опустошенной ими Италии, готы с боями двинулись через Галлию в Испанию, все круша на своем пути. К ним присоединялись по пути вандалы, франки, аланы, алеманны, свевы, бургунды, уцелевшие остготы. Вся эта разношерстная и разноязыкая орда подобно туче саранчи осела в конце концов в долине Гвадалквивира, оставив за собой по всей Европе серию скороспелых государств. Когда пыль рассеялась и можно было осмотреться, оказалось, что на берегах Роны осели бургунды, франки оккупировали области Нижнего Рейна, авары появились на берегах Дуная и Тиссы, саксы - на берегах Эльбы и Эдера, гунны успели дать свое имя захваченной ими Панно-нии - Хунгария (нынешняя Венгрия), а богвары - Баварии. В 407 году римляне отозвали все свои войска из Британии: они требовались в самой Италии, истерзанной готами. На острове вспыхнули племенные междоусобицы, прибрежные селения стали кладовкой франков и бургундов, куда они по-хозяйски наведывались через пролив по мере надобности. Тогда для защиты от них, а также от воинственных северных соседей - пиктов и западных - скоттов бритты, не знавшие в то время оружия (так уверяют их предания), пригласили в начале 440-х годов из Ютландии англов во главе с их вождем Вортегирном. Самоназвание этого народа неизвестно. Свое имя он получил от римлян: латинское angulus означает «угол», как в смысле геометрическом, так и описательно-топографическом («дальний угол», «прелестный уголок»), а также «даль», «глушь». Англы обитали у основания Ютландского полуострова, образующего угол с балтийским побережьем. Англосаксонский летописец рубежа VII-VIII веков монах Беда Достопочтенный в своей «Церковной истории народа англов» так и называл Ютландию - Ангулус. Для римлян это действительно была глушь и край света. Все это как нельзя лучше подошло потом и к треугольной Британии, куда переселились англы. Тацит писал, что чуть севернее Британии, у Оркнейских островов, находится остров Туле - край света и предел обитаемого мира. С англами пришли саксы, юты и фризы. Вскоре выяснилось, что это было равносильно тому, как если бы бритты запустили хорька в собственный курятник. Саксы в 449 году образовали в Кенте свое автономное королевство, возглавляемое братьями датчанами Хен-гистом и Хорсой (или Хнефом, Хнафом), и устранились от борьбы, переваривая добычу. «Хорек» обернулся боевым конем: Хенгист и Хорса означают соответственно «конь» и «кобылица». Своим бездействием они развязали руки Вортегирну. Спасаясь от его тирании, обманутые бритты толпами устремились за море и осели в Арморике, получившей название Малой Британии, а позже - Бретани. Те, кто остался, вынуждены были покориться англскому вождю и, стиснув зубы, выжидать удобного момента. После того как Хорса пал в 455 году в битве с Ворте-гирном, после того как Хенгист уступил престол своему сыну Эску, после того как Вортегирн был изжарен живьем в осажденной башне замка, бритты избрали своим королем (этот термин все чаще употреблялся вместо слова «вождь») знатного римлянина Амброзия Аврелиана, сведущего в ратном деле. С ним связано первое упоминание хронистами короля конца V - начала VI века Артура - сына кельтско-бриттского вождя Утера Пендрагона (брата Амброзия) и его жены Иг-рейны. Объединенные отряды Аврелиана и Утера начинают отвоевывать Уэльс. Попутно им приходится отбиваться от пиратов Дании, Ирландии и чуть ли не всех окрестных островов. В битве при горе Бадон бритты, возглавляемые Артуром, после гибели дяди, а затем и отца, принявшим царский венец, разгромили англосаксов и по крайней мере на полвека утвердили независимость своего государства. Артур стал безраздельным господином земель от Ла-Манша до Каледонии (с X века - Шотландии), где правил Ангвисанс, и «Британия достигла тогда такого величия, что несметными своими богатствами, роскошью нарядов, беззаботностью своих обитателей намного превосходила все прочие государства»,- гордо утверждает хронист Гальфрид Монмутский. Если даже в этом есть преувеличение, оно весьма показательно. Вожди отдельных племен, не вошедших в конфедерацию Артура, сохранили самостоятельность, но признали себя его вассалами. По некоторым данным, он получил от римлян титул «британского союзника» - титул, мало что дававший реально, но все же упрочивший его положение, повысивший авторитет, а главное - гарантировавший неприкосновенность от римлян. Ни одно из этих племен не ставило себе задачей сокрушение ненавистного Рима. Даже смертельно раненный, лев был еще страшен. Будто алчная стая шакалов, набрасывались они на него, стремясь урвать свой кусок и вовремя убраться восвояси. Над Европой бушевала гроза, и, как положено во время грозы, внезапно возникали и столь же внезапно лопались недолговечные пузыри - варварские государственные образования. Правда, недолговечность их была довольно относительной: государство вестготов в Южной Галлии и Испании, возникшее в 415 году, просуществовало, например, без малого три столетия. В 428 году племя вандалов избрало своим вождем Гейзериха (или Гензериха), и первое, что он сделал,- начал строить флот по римскому образцу. Уже в следующем году восемьдесят тысяч вандалов, к которым примкнули также готы и аланы, погрузились на эти корабли со всем своим скарбом и скотом и через Андалусию (Вандалисию) докатились до южных берегов Европы, перебрались в Северную Африку по приглашению ее вестготского правителя Бонифация и, завладев там местными флотами, приступили к методическому грабежу всего, куда могли дотянуться их руки, в том числе и за пределами Гибралтара. Основными их пиратскими базами стали захваченные ими Корсика, Сардиния, Балеарские и другие стратегически важные острова. В 439 году Гейзерих сделал своей столицей Карфаген, после чего пиратство стало в его владениях делом государственным. Больше всего от этой кутерьмы, естественно, доставалось Италии, удобной для нападений и с запада, и с востока, и с юга. Но был еще север. В 452 году, после ряда неудачных вылазок в Галлию, в поход на Рим двинулись из Хунгарии ее новые хозяева в союзе с гепидами, герулами, остготами и турингами, присматривавшими подходящее местечко для своей будущей Тюрингии. Их вел по тайному приглашению заточенной за разврат Гонории (дочери Галлы Плакидии) Атти-ла - «Бич Божий», чье имя, ставшее нарицательным, хорошо помнят и теперь, полтора тысячелетия спустя. «При его дворе,- вспоминает Монтескье,- находились послы от восточных и западных римлян, которые получали от него законы или умоляли его о милости. Иногда он требовал, чтобы ему вернули гуннских перебежчиков или римских рабов; иногда он желал, чтобы ему выдали какого-либо министра императора. Он наложил на Восточную Римскую империю дань в 2 тысячи 100 фунтов золота. Он посылал в Константинополь тех, кого он желал вознаградить, с тем, чтобы они могли обогащаться, обращая в свою пользу страх, который он внушал римлянам. Его подданные боялись его, но, кажется, не ненавидели. Чрезвычайно гордый, но в то же время хитрый, яростный в гневе, умеющий прощать или откладывать наказание соответственно своим интересам, он никогда не объявлял войны, когда мир мог ему дать такие же выгоды. Ему верно служили даже те цари, которые от него зависели». Гейзерих заключил с Аттилой союз: он опасался мщения готов после того как женил своего сына на дочери готского вождя, а затем, приказав отрезать ей нос, отослал обратно, дав таким способом понять, что никому не позволит совать эту часть тела куда не следует. Эти двое прекрасно дополняли друг друга. Ярость и неистовства Аттилы, коим он был подвержен не только в гневе, уравновешивались хладнокровием и осмотрительностью гуннского вождя. Но жестокость была все же свойством характера обоих. За три месяца варварский смерч испепелил восемь крупнейших городов Италии и разогнал остатки их уцелевшего в невиданной резне населения. Однако до Рима эти полчища не дошли. Неожиданно вся армия повернула вспять и ретировалась с Апеннинского полуострова. В 453 году Аттила внезапно умер загадочной смертью на брачном ложе, разделенном им с красавицей-вестготкой, подсунутой любвеобильному варвару папой Львом I и послушно сыгравшей роль библейской Юдифи или Далилы. А чуть позднее столь же скоропалительно последовал за отцом в царство теней и сын Аттилы - Эллак. Мир вздохнул с облегчением: это было чудом, сравнимым разве с тем, что приводит испанский король Альфонс IV в своей «Хронике»,- о безвременной кончине вестготского короля Фавилы, «съеденного медведем» на втором году своего правления. Можно не без основания подозревать, что сей «медведь» был членом какого-нибудь тайного террористического общества, чьим тотемом было это животное (такие общества - медведей, волков, рысей - плодились тогда, как грибы). Но Рим все же получил свое: его разграбили в апреле 455 года вандалы, специально для этой цели приглашенные из Северной Африки римской императрицей Евдоксией, последовавшей примеру Гонории и пожелавшей таким образом отомстить своему мужу Петронию Максиму. Лучшего способа, пожалуй, не смог бы найти никто. Вандальские пираты грабили столицу мира в течение двух недель, чувствуя себя в полнейшей безопасности и круша все, что попадалось под руку, и наконец, пресытившись, убрались обратно в Африку, едва сумев дотащить туда свою добычу. «Гензерих,- скорбит византийский писатель Прокопий Кесарийский,- нагрузив свои корабли золотом, серебром и другими вещами из императорского имущества, вернулся в Карфаген. Он не оставил во дворце ни меди, ни какого-либо другого металла. Ограбил он и храм Юпитера Капитолийского, сняв с него половину крыши. Это была замечательная и великолепная крыша, из лучшей меди и вся густо вызолоченная». Несколько тысяч римлян, обращенных в рабство, помогали вандалам доставить награбленное в их владения. Гейзерих прихватил с собой и императрицу с двумя дочерьми. Младшую он почему-то возвратил в Рим, а старшую - тоже Евдоксию - выдал за своего сына Гуннериха, от которого ей посчастливилось сбежать в Иерусалим лишь шестнадцать лет спустя. Для Италии наступили черные дни, куда чернее, чем во времена триумфов киликийских пиратов. Снаряженная в 468 году византийским императором Львом I морская карательная экспедиция в Северную Африку не принесла сколько-нибудь ощутимых результатов, хотя корабли для нее император собирал по всему Востоку, а во главе поставил опытнейшего флотоводца Василиска - брата своей жены Верины и неизменного победителя готов во Фракии. Времена переменились. Пиратское государство Гейзериха стало достаточно сильным, чтобы двести двенадцать византийских галер с семьюдесятью тысячами воинов на них убрались не солоно хлебавши. А восемь лет спустя оно сделалось единственным и абсолютным хозяином всего западного Средиземноморья. 23 августа 476 года последний римский император Ромул Августул был сброшен с трона вождем германского племени скиров Одоакром. С этого дня понятие «Восточный Рим» стало анахронизмом, Византия осталась единственным осколком необъятной более чем тысячелетней державы. Французский поэт XVI века Жоакен Дю Белле приветствовал гибель Рима:

Как в море вздыбленном, хребтом касаясь тучи, Идет гора воды, и брызжет, и ревет, И сотни черных волн швыряет в небосвод, И разбивается о твердь скалы могучей, Как ярый аквилон, родясь на льдистой круче, И воет, и свистит, и роет бездну вод, размахом темных крыл полмира обоймет, И падает, смирясь, на грудь волны зыбучей; Как пламень, вспыхнувший десятком языков, Гудя, взметается превыше облаков И гаснет, истощась,- так, буйствуя жестоко, Шел деспотизм - как вихрь, как пламень, как вода, И, подавив ярмом весь мир, по воле рока Здесь утвердил свой трон, чтоб сгинуть навсегда.

Византийцы, или, как их теперь все чаще называли, ромеи, стали единственной мишенью для вандалов. «Вандалы,- негодует Монтескье,- утопали в роскоши, они так привыкли к изысканным кушаньям, мягким одеждам, баням, музыке, танцам, садам и театрам, что не могли без них обойтись». Казалось бы, есть исторические примеры - хотя бы судьба армии Ганнибала, погубленная роскошью жизни в Капуе. Теперь вот - вандалы. Но не тут-то было, сонет-реквием Дю Белле мог бы показаться пророческим, если бы с ним были знакомы византийские императоры. Новый Карфаген противостоял новому Риму и побеждал его на море. История повторялась. Но неожиданно Европа получила передышку. После смерти Гейзериха в 477 году в рядах варваров разгорелась борьба за власть, направляемая двумя сыновьями усопшего, и им стало не до Рима. В 488 году в Италию вторглись орды остготов во главе с опытным полководцем Теодорихом. Пять лет спустя Теодорих «сверг» Одоакра, разрубив его пополам одним ударом своего меча, и основал проримское королевство остготов с центром в Равенне. (Позднее Теодорих жил в Константинополе почетным заложником, гарантом мира. Его ввели в сословие патрициев, именовали консулом, причислили к императорскому роду Флавиев, славному именами Веспасиана, Тита и Домициана, из окон императорского дворца он мог любоваться собственной статуей, воздвигнутой на дворцовой площади. Погребен он был в равеннском мавзолее.) В следующем году англосаксонский вождь Кердих всего с пятью судами и двумя с половиной сотнями пиратов на них завоевал весь Уэссекс. Чуть позже пал в битве при Камлане легендарный Артур, с чьим именем бритты связывали все свои надежды.

На исходе V века несколько кунингов (старейшин) германской племенной группы искевонов - бруктеров, сугамбров, тенктеров, усипетов, хамавов и других народностей, обитавших к востоку от Рейна, заключили союз, чтобы успешнее отбиваться от пограничных римлян, вестготов и бургундов. Они стали называть себя франками, их коалицию возглавил вождь из племени меровингов Хлодвиг, попытавшийся создать политическое объединение по римскому образцу, считавшемуся в то время самым передовым в Европе. Своей столицей Хлодвиг избрал Париж, намереваясь превратить его во второй Рим. Однако дальше подражательства дело не пошло. Называть свои военные смотры «марсовыми (или мартовскими) полями» - этого было явно недостаточно, чтобы заложить основы тысячелетнего государства. В распоряжении выборных военных вождей - герцогов - вместо опытной регулярной армии имелось лишь крестьянское ополчение, а предводители отдельных полков - графы - вечно стремились к излишней самостоятельности. Неудивительно поэтому, что после смерти Хлодвига в 511 году Франкское государство распалось на Нейстрию (северо-западная Галлия), Австразию (северо-восточная Галлия) и Бургундию (южная Галлия). Каждой частью управлял майордом, управлял от имени короля, обладая при этом властью большей, чем его господин. Забегая на два века вперед, можно напомнить, что майордом Австразии Пипин Карл смещал и назначал королей как ему вздумается, а когда список достойных кандидатов был исчерпан, назначил королем самого себя. Это будет. Но время Пипина еще не пришло. Византийские хронисты бесстрастно фиксируют набеги арабов на страны Благодатного Полумесяца (Леванта) в 501 - 502 годах, непрерывные и уже порядком наскучившие наскоки болгар на Иллирик и Фракию, переправу гуннов в 516-517 годах через далекие Каспийские Ворота и опустошение ими Армении, Каппадокии, Галатии и Понта. Константинополь все это мало затрагивает, хотя действия гуннов вблизи имперских границ заставили его насторожиться. Византийских императоров занимало другое. Несмотря ни на что, это было время, когда закладывались основы будущей европейской государственности, хотя мало кто тогда это понимал. Видели иное. Изменялись имена племен и их столиц, перекраивались, не успев закрепиться, контуры границ, рождались новые синтетические языки. «Смешение родных языков варварских племен с языками Древнего Рима,- рассуждает позднее секретарь Флорентийской республики Никколо Макьявелли,- породило новые способы изъясняться. Кроме того, изменились названия не только областей, но также озер, рек, морей и людей. Ибо Франция, Италия, Испания полны теперь новых имен, весьма отличающихся от прежних...» Чтобы хоть как-то разобраться в этой мешанине и определить свое место под солнцем, хронисты (их пока еще нельзя назвать историками) сочиняют компилятивные генеалогии народов, причудливо смешивая мифы библейские и мифы античные,почерпнутые чаще всего у Вергилия и Овидия. В эти смутные и путаные генеалогии попадают только известные им народы, списки постоянно уточняются, исправляются, варьируются. Хронист конца VIII века Ненний, например, насчитывает около тридцати европейских народов (см таблицу), хотя, разумеется, их было несравненно больше. Достаточно указать, что в его сочинении не нашлось места гуннам, уже исчезнувшим с исторической арены, и скандинавам, еще не появившимся на ней. Византийские хроники из года в год скрупулезно отмечают все передвижения народов в Европе и Малой Азии. Отмечают стычки самой Византии с морскими и сухопутными разбойниками. Из всех их Восточный Рим неизменно выходил победителем, и его торговля страдала меньше других. Это не было чудом. Византия до поры до времени оставалась в стороне от прямых иноземных нашествий, если не считать бесконечных драчек с кочевниками на своих границах, к коим давно успела привыкнуть. Напротив, Восточный Рим все еще не оставил мечты восстановить былое величие Рима западного, поруганного и растоптанного сандалиями варварских орд. Византия стремилась к этому тем более, что всем было ясно, где теперь будет столица новой единой Римской империи. В 534 году обстановка в Средиземноморском бассейне вновь дестабилизировалась. В этом году императору Юстиниану I удалось наконец отвоевать государство вандалов в Северной Африке всего с полусотней кораблей и пятью тысячами солдат, а еще год спустя он сделал первую попытку утвердиться в Италии. Поначалу дела его шли успешно, но вступивший на трон в 541 году новый остготский вождь Тотила сделал единственно верный в той ситуации ход: он взбунтовал и принял под свои знамена рабов и свободных земледельцев, в чьих семьях от отца к сыну передавались, обрастая жуткими подробностями, предания о бесчинствах Нерона, Калигулы, Каракаллы, да и всей римской знати, а также о тяжести римских поборов. Умело используя эти настроения, Тотила, сам к тому же талантливый полководец, едва не отпраздновал окончательную победу над Византией в Италии, но гибель в одной из битв помешала ему довершить начатое. С гибелью Тотилы, собственно, закончилась история готов: уцелевшие семь тысяч человек едва ли могли именоваться даже народом. Так, племя... К тому же деморализованное. Византийцы вернули утраченные было территории и закрепились на них. Но чтобы удержать их за собой, им приходилось подавлять восстания итальянских городов, следовавшие нескончаемой чередой. И чаще всего в военных сводках мелькали Генуя, Венеция и Пиза. Юстиниан саркастически ухмылялся и высылал войска. В 553 году Византии удалось положить конец владычеству остготов в Италии и Испании, и со второй половины VI века только два крупных образования противостояли ей в Европе - вестготы на ее западной окраине и рожденное в 568 году государство лангобардов («длиннобородых») на севере Италии (оно прекратит свое существование лишь в 774 году, когда на историческую авансцену выйдет государство франков во главе с Карлом Великим). Правда, Византии приходилось, кроме всего этого, постоянно держать значительные силы на своих восточных и северо-восточных границах, чтобы отражать экспансию арабов и печенегов. Войск у нее было достаточно, но кораблей не хватало: многие из них покоились на дне у берегов Африки, Италии, Испании, другие приходилось использовать как транспортные или конвойные. В такой ситуации потомкам Ромула не оставалось ничего другого, как вспомнить старые времена и вновь ударить челом греческим корабелам, еще недавно именуемым ими варварами. На Средиземном море опять зазвучала эллинская речь, но в ней теперь куда чаще проскальзывало слово «Константинополь», нежели «Пирей» или «Коринф». С середины VII века греческий стал государственным языком Византийской империи, решительно потеснив латынь. Золотые и серебряные римско-греческие монеты стали появляться во всех концах известного тогда света, вплоть до Южной Индии. Однако сказать, что у Византии не было соперников, было бы неверным. Соперники были, менялись лишь имена претендентов на гегемонию в Средиземноморье. Постепенно из их числа выделились три самых серьезных - все те же Пиза, Генуя и Венеция. Венеты во время похода Аттилы на Рим осели в районе разрушенной Аквилеи и в 568 году на берегу прелестной лагуны, покрытой кружевом из ста восемнадцати островов, основали свою столицу. Бывало и по-иному. «В Пизе,- сообщает Макьявелли,- из-за вредных испарений в воздухе не было достаточного количества жителей, пока Генуя и ее побережье не стали подвергаться набегам сарацин. И вот из-за этих набегов в Пизу переселилось такое количество изгнанных со своей родины людей, что она стала многолюдной и могущественной». Немного наивно, а «испарения» - прямая дань теориям Гиппократа. Но в общем верно. Новым блеском засверкали Мантуя и Лукка, Флоренция и Неаполь, Сиена и Болонья. Короткое время спустя многие из них могли уже потягаться с Византией, и призом в этом состязании была независимость. Они получили ее, иначе и быть не могло: география на протяжении веков властно диктовала свои условия людям, древние портовые города сохраняли свое значение независимо от любых потрясений. Менялись их названия, менялось население, менялся язык. Оставалась торговля, оставалось пиратство, оставалась война всех против всех. Смещался лишь акцент, да и то незначительно. Хаос, царивший на суше, отражался в зеркале морей. Те, кто выходил на большие дороги континентов, неизбежно, рано или поздно, оказывались и на больших дорогах морской торговли, а все новшества, вводимые в сухопутных армиях, немедленно приспосабливались к войне на море. И все эти бедствия тысячекратно усиливались беспрерывными набегами кочевников и смешением наречий. Если киликийские или критские пираты античности говорили со своими жертвами на понятном им языке, то теперь нужно было быть незаурядным полиглотом, чтобы разобрать, что кричат с встречного корабля,- то ли спрашивают дорогу, то ли предлагают обменять жизнь на кошелек. Горцы толпами спускались в долины, чтобы грабить земледельцев; земледельцы поднимались в горы, чтобы завладеть скотом горных племен; кочевники пустынь опустошали плодородные оазисы и речные долины; жители речных долин устраивали засады на кочевников, чтобы отбить у них верблюдов. И взоры всех их постоянно были обращены к морю. Мимо пустынных берегов плыли неслыханные богатства, стоило лишь протянуть руку. Те, кто отваживался на это, побуждаемые голодом или алчностью, первым делом обзаводились флотом, если они были береговыми жителями. А если не были? Пришельцы, не знавшие моря, перенимали искусство судовождения у аборигенов, смешивались с ними, и на исторической арене появлялась новая морская нация. Иногда - ненадолго, иногда - на века. Так, например, поступали вандалы, в течение трех десятилетий грабившие на чужих кораблях побережья всех государств и островов от Испании до Греции и от Африки до Венеции и Марселя. Римский философ и сенатор Аниций Манлий Северин, больше известный под именем Боэций, долгое время подвизавшийся при дворе Теодориха на ролях первого министра, в одном из своих сочинений дал принципиально новое определение «золотому веку». Если для античных авторов «золотой век» - это время, когда не существовало рабства и все люди были равноправны, то для Боэция «золотой век» - это эпоха, когда не было морских разбойников. Во времена Боэция и даже чуть позже Византия могла еще позволить себе ухмылки: битвы громыхали на чужих территориях (например, у берегов Египта, где в 645 году ромеям удалось внезапным наскоком захватить Александрию и спалить арабские верфи вместе с кораблями). Тем неожиданнее для нее оказалась осада Константинополя арабами, начавшаяся в 673 году при Константине IV и растянувшаяся на семь лет. Она была отражена и закончилась тридцатилетним миром, но с той поры на Средиземном и Черном морях оживленно заговорили об арабском флоте, участвовавшем в нападении наряду с армией.

Собственно говоря, появление арабов в этих морях не было новостью. В 649 году они захватили Кипр, в 654-м - Родос. Родос достался арабам, можно сказать, даром, потому что византийцы не успели еще оправиться от первого и сокрушительного поражения, нанесенного их флоту, насчитывавшему до тысячи кораблей, двумястами арабскими кораблями в «битве мачт» при Александрии в 653 году. За Родосом последовали дерзкие, но неудачливые нападения мусульман на Сицилию и Мальту. Для подобных налетов нужен первоклассный флот, тут двух мнений быть не может. Для западного Рима эти захваты прозвучали бы громом среди ясного неба, для восточного они были в лучшем случае досадными и не слишком волнующими эпизодами на далекой периферии. Но ненадолго. Можно было, стиснув зубы, стерпеть захват арабами побережья Леванта, можно было как-то пережить захват ими южных берегов Малоазийского полуострова. Но покорение Смирны (Измира) и Кизика - ключевой базы в Мраморном море - трудно было «не заметить». Нападение же на столицу и ее семилетняя осада круто меняли дело. «Тридцатилетний» мир не продержался и двух десятилетий. Уже в 698 году Византия потерпела жестокое поражение от арабов на море в споре за Карфаген: в VII веке, столетие спустя после смерти Гейзериха и распада его государства, арабы пришли на североафриканские берега как хозяева. Пришли надолго. На века. Они принесли с собой кроме новой веры еще и новые обычаи, и новое восприятие мира. Новую окраску приобрел здесь и морской разбой. В значительной мере арабы перенесли в Средиземноморье пиратский опыт южных морей, с которым они познакомились во время своих торговых плаваний. Это были отнюдь не увеселительные морские прогулки. Еще Птолемеи, по примеру египетских фараонов Древнего царства, вменили в обязанность жителям Баб-эль-Мандебского пролива охранять береговую полосу от пиратов. Мавританцы, наоборот, регулярно совершали набеги на земли соседей во главе со своим царем. Точно так же поступал правитель острова Кайс в Персидском заливе, захватывавший жителей материка для продажи. Такое положение сохранялось в южных морях повсеместно. В XVI веке посол Гренады в Судане Ал-Хасан ибн Мухаммед ал-Ваззан аз-Зайяти ал-Фаси, вошедший в историю под именем Лев Африканский, без особых эмоций отмечал, что местный правитель «не располагает иным доходом, кроме как грабить и разорять их соседей». Пленниками он расплачивался с купцами, чтобы немедленно влезть к ним в новые долги - и все начиналось сызнова. В своих морских операциях африканцы и арабы использовали обычно мореходные быстрые лодки-долбленки наподобие пирог североамериканских индейцев. В VII веке такие лодки скарлатиновой сыпью усеяли всю южную часть Средиземного моря. В том же VII веке в северной части моря, где несколько веков назад бесчинствовали иллирийские пираты царицы Тевты, появилось еще одно пиратское племя. С севера, теснимые кочевниками, на этот традиционно пиратский берег пришли славянские племена сербов и кроатов. Слившись с остатками местного населения, они усвоили его обычаи и внимательно изучили основы мореходства. Из древних разбойничьих убежищ в устье Наренты они жадными взорами провожали тяжело нагруженные венецианские галеры, фланировавшие во всех направлениях по сонным водам Адриатики. Наконец терпение их лопнуло, и они сделали первый шаг... Довольно скоро Венеция оказалась в затруднительном положении. На западе в 798 году арабы захватили Балеарские острова, отрезав путь к Испании и океану. На востоке пираты, умело используя постоянство ветров и течений, терпеливо поджидали купцов, затаившись за каким-нибудь рифом между горой Кармель и Хайфой и по существу блокировав берега Египта и Благодатного Полумесяца. Генуэзские пираты превратили остров Корфу в свою главную базу. На большие дороги моря вышли пираты Тосканы. Венецианские купцы были не в состоянии оказывать сколько-нибудь действенное сопротивление морскому разбою: их корабли попросту не были для этого приспособлены. Поэтому они поступили иначе. Галеры перестали ходить в одиночку, а купеческие флоты сопровождал теперь конвой. С 827 года Венеция, вспомнив давний опыт Родоса, учредила нечто вроде морской полиции в северной части Адриатического моря, и результаты этого шага не замедлили сказаться. На рынках западного Средиземноморья отныне оживленно обсуждали цены на славянских рабов - неудачливых пиратов Далматии.

Эти рынки попытались сделать своими арабы. В 839 и 841 годах они нанесли чувствительные удары Венеции на море, но всего лишь несколько лет спустя на тех же самых рынках появились невольники, изъяснявшиеся по-арабски. Вскоре Венеция твердой ногой встала на полуострове Истрии, и ее купцы почувствовали себя в относительной безопасности у порога родного дома. Но оставалось пиратским все остальное далматское побережье. И нужно было еще суметь пройти пролив Отранто, где начиная с 860 года в течение полувека постоянно дежурили сарацинские пираты. Кроме того, разбойники всех мастей по примеру своих древних предтеч организовывались в наемные флоты и на сходных условиях предлагали свои услуги всем, кто желал ими воспользоваться. Венецианцы не рисковали связываться с этим отребьем, но Генуя и Константинополь не пренебрегали подобными услугами, и при их содействии пираты создавали новые удобные ловушки на пути венецианских галер. Столетия спустя, когда Константинополь был уже столицей Турции, бенедиктинский монах из Дубровника Мавро Ветранович с гордостью писал:

Флот дубровницкий прекрасный - Всех морей владыка властный, Всех судов и всех флотилий, Где б они ни проходили. Кто же в этом усомнится, Жизнью должен поплатиться... И в любой стране далекой Запада или Востока Дубровчан достойных знают, Короли их уважают. Нет нигде морей закрытых Для матросов знаменитых, Бороздят любые воды Корабли сынов свободы, Что прославлены без меры За защиту правой веры. На чужбине ли, в отчизне - Всюду счастливы их жизни В посрамленье чужестранцам, Паче всех - венецианцам.

И еще одна постоянная и лакомая приманка была у всех средиземноморских пиратов - набирающая силы Византия, хранительница ключа к Черному морю - великолепного Константинополя. Несмотря на то, что она до поры до времени молчаливо покровительствовала морскому разбою, чтобы ослабить таким образом собственных врагов, и те и другие отлично понимали, сколь непрочен их альянс. В 704 году она взяла блестящий реванш за Карфаген в Киликии, подвергшейся арабскому нашествию. Следующее слово было за арабами. Они сказали его в 708 году, когда разбили византийскую армию, захватили Тиану (Кемерхисар) и продвинулись до Хрисополя (азиатская часть Стамбула). Еще три года спустя арабы повторили налет на Киликию и овладели несколькими византийскими крепостями. После столь внушительной репетиции они сочли себя достаточно подготовленными для нового похода на Константинополь. Однако все попытки овладеть византийской столицей в 717, 728 и 776 годах окончились ничем. В 717 году у Босфора был частью сожжен «греческим огнем», частью разрушен объединенный арабский флот в тысячу восемьсот кораблей, присланных из Александрии и Сура. Арабы ушли из Малой Азии и лишь изредка совершали туда короткие и стремительные набеги. Появление столь грозного соперника, ни в какое сравнение не шедшего с варварскими ордами, не прошло незамеченным для византийцев. Слишком серьезен был новый претендент на талассократию - первый со времен гибели Рима. Они называли себя шаракиин - «восточные люди». В Европе их стали называть сарацинами. И еще измаилитами - по имени их легендарного прародителя. Арабами заинтересовались, их стали изучать, с ними включились в равноправную борьбу за господство в Средиземноморье, забыв на время о Генуе и Венеции. В первые три столетия новой эры арабы выступали всего лишь посредниками в торговле Рима с экзотическими странами. Основную торговлю все еще вели римские суда. Но в III веке арабы из посредников превратились в монополистов. Методами отнюдь не безупречными они сосредоточили в своих руках всю торговлю южных морей, решительно потеснив китайцев и индийцев, и основали торговые фактории в ключевых пунктах Индии, Малакки и Индонезии. Тем временем в самой Аравии зрели серьезные социально-политические перемены. 8 июня 632 года в Медине отошел в лучший мир пророк и посланник Аллаха Мухаммед. Главное его деяние на Земле - это установление новой «истинной» веры во всей Аравии. Своим преемникам - халифам - он завещал довести начатое до конца, обратить в ислам весь обитаемый мир. Халифы не мешкая взялись за дело. В 639 году Омар пронес зеленое знамя пророка из столицы халифата Дамаска по Персии и Сирии, в следующем году Амру приобщил к своей вере Египет. Каких-нибудь полсотни лет спустя ислам утвердился огнем и мечом на огромной территории до Амударьи на севере и до Инда на востоке. Византия лишилась самых лакомых своих кусков - Сирии, Палестины, Месопотамии, Карфагенской области, плодороднейших и стратегически важных островов Средиземного моря. Особенно чувствительной была потеря Крита и Кипра. К началу VIII века исламскими стали вся Северная Африка вплоть до Атлантического океана и юго-восток Испании. В 710 году арабы вторглись на Пиренейский полуостров, в течение трех лет завоевали (но не покорили) его до реки Эбро и владели им восемьсот лет. Из них полтысячелетия они были безраздельными посредниками в торговле Европы с Востоком. Что же это за чудо такое была Аравия - страна, заставившая трепетать весь мир? Для тогдашнего мира это и впрямь было чудо. Словно возродилась классическая Греция с ее философскими школами, вечными храмами и статуями, с ее торжеством духовности и красоты. Несравненный Багдад, новая столица халифата, заложенная в 762 году, концентрировал в своих библиотеках и академиях все лучшее, что было накоплено человечеством к этому времени. С ним соперничали Шираз и Басра, Куфа и Дамаск, Александрия и Фец, Марокко и Кордова. На арабском языке зазвучали сочинения Аристотеля и Платона, Гиппократа и Галена, Страбона и Птолемея. Арабские путешественники и купцы, презирая тяготы и опасности пути, безбоязненно разъезжали от Инда до Атлантики и от Нигера до Рейна под покровительством Аллаха, в чьей власти, кроме всего прочего, были и «корабли с поднятыми парусами, плавающие в море, как горы». Так утверждает Коран. В Испании коренные жители были загнаны в Пиренеи, где они живут до сих пор под именем басков.

Христианизированные к тому времени готы укрылись в горах Астурии и основали там свое королевство, оказавшееся на удивление долговечным. Вандалы, осевшие в Африке, искали спасения на вершинах Атласских гор и в пустынях, а после завоевания арабами Сахары они отступили в долины Нигера и Сенегала. В начале 700-х годов потомки Али (двоюродного брата Мухаммеда и его зятя) попытались захватить престол Дамаска, но потерпели неудачу и были вынуждены бежать из мусульманского мира. Они бежали на юг, через Красное море, и несколько десятков лет спустя их торговые колонии усеяли побережья Сокотры, Мозамбика, Восточной Африки и Малабарского берега Индии. Так образовалась мусульманская кайма на всем северном побережье Индийского океана, просуществовавшая семь столетий, пока ее не искромсали мечи Васко да Гамы и его соотечественников. При халифе Ватике в 846 году арабы разграбили Рим, в 847-м проникли в киргизские степи вплоть до Алтая, а в 1200-м ими были основаны Кипчакское и Сибирское царства, достойные соперники заложенных за полтора века до этого Крымского, Молдавского, Хорасанского и Валахского царств. Султан Махмуд в 1011 году перешел Инд и отодвинул восточную границу арабского мира до другой великой реки - Ганга. Все свои завоевания арабы делали при тесном взаимодействии армии и флота. Но поражения у Константинополя окончательно заставили их отказаться от проникновения в Черное море, а образование североафриканского и пиренейского халифатов настоятельно требовало держать у их берегов сильные флоты в то беспокойное время. В IX веке их было пять - Африканский (или Афросицилийский), Египетский, Испанский, Критский и Сирийский. Европа оставалась языческой, но с концом Великого переселения народов внутренние ее границы стабилизировались, в ней стали появляться долговечные государственные образования, называвшиеся, как и прежде, по именам наиболее многочисленных и сильных племен. Франки образовали государство Францию, даны - Данию, иры - Ирландию, англы и бритты - Англию или Британию, белги - Бельгию. Северные моря ждали своих властителей.

Схолия первая. ОГНЕНОСНЫЕ.

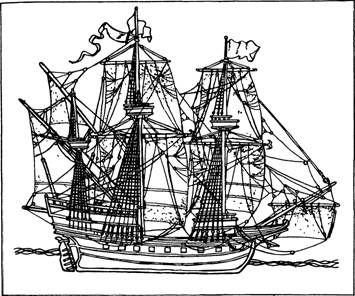

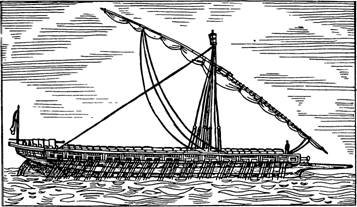

В отличие от народов древности, любовно и подробно описывавших свои корабли, средневековые хронисты в лучшем случае довольствовались лишь сухим перечислением их названий, да и то разнобой в их написании столь велик, что впору за голову схватиться. Из множества случайных обмолвок и скупых указаний поздних схолиастов можно, однако, попытаться воссоздать хотя бы примерную общую картину, но она будет неизбежно выполнена в технике импрессионистов - ее нужно разглядывать только на расстоянии, ибо детали расплывчаты и неуловимы. Поэтому при их воссоздании трудно, да, пожалуй, и невозможно обойтись без досадных «по-видимому», «возможно» и «может быть». Особенно это касается происхождения названий типов судов - их этимологии - и изменения этих названий в разное время и в разных странах. Многие из них на новом месте изменялись так, как это было принято в античности: подыскивалось какое-нибудь созвучное слово в родном языке - и вот вам новое значение хорошо известного старого. Поэтому, рискуя вызвать бурю гнева на свою голову, приходится выбирать из множества этимологии какую-то одну, кажущуюся наиболее достоверной, и прослеживать с ее помощью превращение одного типа судна в другой или отыскивать корни совершенно нового понятия. Момент этот очень ответственный, так как именно благодаря первоначальному названию типа судна можно почти стопроцентно определить его национальную принадлежность, хотя доля предположительности здесь все же весьма велика, и она увеличивается по мере приближения к нашему времени, по мере образования новых государств и новых языков. Естественно, что более-менее ясно обстоит дело с Византией, не слишком удаленной от античных времен. Флот Восточного Рима не возник внезапно, как «бог из машины» в греческих театрах. А его постоянное совершенствование говорит о высоком значении, придаваемом ему ромеями, и о непрерывном естественном отборе в области судостроения. Отбор этот было из чего производить. Средиземное, Мраморное и Черное моря все еще бороздили десятки типов судов, доставшихся Средневековью от античных времен. Иные явно уже исчерпали себя, другие оказались не у дел вследствие изменившихся обстоятельств и новой расстановки фигур на морских театрах. Наиболее жизнеспособными оказались, пожалуй, пиратский быстроходный парусно-весельный акатий, галльский плетеный челнок караб и ходкий кипрский керкур, чаще других упоминаемые византийскими и арабскими авторами. Из них только акатий и керкур могли служить военным целям. Это-то и подвигнуло властителей прибрежных государств и их корабелов выбирать из множества вариантов оптимальные, соответствующие духу времени, и приспосабливать их к пользованию новым оружием и к новым приемам боя.

Дромон середины IX века. Рисунок в византийском кодексе.

Именно в превосходной по тем временам организации флота и крылась сила Византийской империи. Первенство флота над армией было закреплено в титуле высшего военачальника государства - великого дуки, часто именуемого летописцами великим дукой флота. Ему подчинялись великий друнгарий, или талассокра-тор («владыка моря»), ведавший всеми морскими делами, и тагматарх, на чьем попечении находилась сухопутная армия. Флоту, как правило, отводилась и решающая роль в разного рода стычках, то и дело вспыхивавших на разных окраинах необъятной империи. Начиная с V или VI века главной ударной силой византийского военного флота становится длинный высокобортный полнопалубный дромон («бегун») - прямой потомок античной пентеконтеры, но превышавший ее вдвое по числу гребцов: на дромоне их была сотня, причем каждым веслом управлял один человек. Первыми, по-видимому, оценили боевую мощь дромона остготы: в жизнеописании Тотилы содержится самое раннее его упоминание, чересчур краткое и туманное, чтобы судить о конкретных достоинствах этой плавучей крепости. Не больше ясности внес в описание дромона и император Лев Философ в IX веке, попытавшийся набросать его беглый портрет. Поэтому даже такой, казалось бы, очевидный для современника вопрос, располагались ли гребцы дромона (дромонарии) в один или два ряда, давно уже оброс аргументами в пользу и того и другого. В первом случае длина дромона могла бы достигать пятидесяти или шестидесяти метров, во втором - сорока или даже чуть меньше. При этом дромон сохранял бы свое водоизмещение (около сотни тонн), ширину (примерно четыре с половиной метра) и осадку (чуть больше метра), но численность экипажа могла быть значительно уменьшена (обычно она составляла двести тридцать человек, включая гребцов, и шестьдесят воинов). Вполне возможно, что два эти типа мирно сосуществовали. Двухрядные дромоны с двадцатью пятью веслами в каждом ряду, действительно, упоминаются в некоторых источниках, воскрешая в памяти античные диеры, особенно либурны. Либурны были четвертым, а по большому счету - первым и главным типом античных боевых галер, передавшим эстафету славы византийской морской мощи. Однако диеры, как и триеры, входили в списки византийского флота, так сказать, отдельной строкой наряду с дромонами, и это может свидетельствовать в пользу широкой распространенности именно однорядных дромонов - монер. Не исключено, правда, что под однорядным дромо-ном скрывается другой тип монеры (это судно начиная с IX века часто и называли просто монерой) - галея, или галиада, давшая впоследствии названия некоторым другим типам судов. Это был небольшой и очень быстроходный гребной военный корабль, появившийся в период поздней античности. По описаниям, правда крайне скудным, в V-VI веках он ничем не отличался от дромона: такой же узкий, длинный и низкосидящий, имевший, как и дромон, дубовую обшивку и снабженное рукояткой-клавусом рулевое весло. Таран галеи располагался выше ватерлинии и, вероятно, мог служить абордажным мостиком, играя по существу роль корвуса. Моряки галеи, как и на дромоне, имели собственное название - галеоты. Название судна, по-видимому, произошло от греческого galee - кошка, куница. Это быстрое и увертливое суденышко средних размеров (предполагают, что количество ее гребных банок не превышало двадцати) охотно использовалось для разведки, то есть по римским меркам относилось к классу спекулаторий - наблюдательных, посыльных и разведывательных судов. Что же касается византийских диер, то гребцы на них располагались точно так же, как на палубных финикийских судах тысячелетие назад: один их ряд отделялся от другого палубным настилом. Двухрядный дромон кое-что перенял у галеи, видоизменив и приспособив к собственным задачам. Например - таран. Никогда раньше он не был таким толстым и массивным. Он устанавливался точно по ватерлинии, так что верхняя его половина выступала над водой и выполняла ту же роль, что на галее,- служила абордажным мостиком. А это значит, что ватерлиния дромона всегда должна была соответствовать своему названию, а грузоподъемность и водоизмещение - тщательно выверяться и регулироваться, ибо при облегчении судна таран оказался бы целиком над водой, а при перегрузке был бы утоплен. Так что дромон не мог брать с собою в бой ничего лишнего. Кроме того, византийцы отказались от съемных таранов, а додумались заменять только их поверхность. Таран, как и в глубокой древности, стал неотъемлемой частью форштевня, но делался не монолитным, а пластинчатым. Таранный брус обивался взаимно подогнанными металлическими пластинами - наподобие рыбьей чешуи, по образцу воинских доспехов. Башни, воздвигаемые на палубах боевых кораблей, тоже претерпели существенные изменения: их выполняли теперь не из кирпича, а из дерева, покрытого кожей,- смоченная, она хорошо предохраняла от пожара. Башни стали значительно легче, а это позволило увеличить и их количество, и их объем: они ставились отныне не только в корме, айв центре палубы, возле мачты, вооруженной большим треугольным парусом, и вмещали до полусотни воинов, впятеро больше, чем на римских кораблях. Некоторые дромоны имели боевые площадки, выступавшие за пределы штевней и огражденные легким фальшбортом, увешанным щитами. На них могли размещаться катапульты, артиллерия, лучники или пращники, отряды абордажников. Еще одним типом военного византийского корабля IX века был памфил («всеми любимый»). Эта монера длиной до двадцати метров явилась прямой наследницей галеи, видоизменившейся к тому времени в однорядный дромон. А соединив некоторые черты галеи, памфила и дромона, в том же IX веке византийские корабелы сконструировали огромный парусно-весельный двухрядный селандр («молнию»), чье имя говорит само за себя. В нем много от римской либурны, но своей быстроходностью он обязан скорее отличной выучке гребцов и отчасти наличию треугольного паруса, чем излишне сложной конструкции. Может быть, как раз поэтому во времена Крестовых походов, не столь уж отдаленные от той эпохи, селандры чаще использовали для транспортных целей, нежели для военных. Как выглядел их треугольный парус, мы не знаем: то ли он был скроен на левантийский лад по образцу римского акатия, то ли имел форму дау, заимствованную у арабов. Однако арабский парус позволял обходиться без гребцов, акатий же был составной частью двойного движителя, и это может свидетельствовать в пользу второго. Можно думать, что первоначально на селандре было столько же гребцов, сколько и на галее,- до двух десятков. Увеличение их количества к XIII веку до двадцати шести морские торговцы итальянских прибрежных городов, радушно принявшие селандры в свои флоты, ввели, скорее всего, как вынужденную меру, имея в виду не столько увеличение скорости, сколько облегчение работы гребцов, двигавших по воде эти плавучие склады товаров. Поскольку дромоны были дорогостоящими и сравнительно легко уязвимыми, более легкие диеры и даже триеры использовались для их охраны (огненосные триеры упоминает, например, византийский хронист Лев Диакон в середине X века, относя их к фортидам - судам охранения), а для конвоя всех этих типов судов в море выходили однопалубные или вовсе беспалубные юркие челны, объединяемые летописцами по примеру античных предтеч общим понятием «пиратские суда», но несомненно являвшие собой немалое разнообразие типов. Каких - можно только догадываться, припоминая аналогичные суда Древней Греции и Рима.

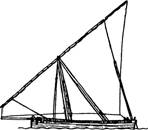

Паруса дау.

Паруса дау.

Несомненно в их число входила галея. Можно было встретить среди них небольшую парусную аграрию, хотя ее название наводит скорее на мысль о транспортировке зерна или фруктов. Заметное место занимала маленькая маневренная и быстроходная элура («кошка») - гребное дозорное и курьерское суденышко, которое римляне отнесли бы к классу спекулаторий. Название ее наводит на мысль, что так могли именовать галею - тоже «кошку» - меньших размеров и не предназначенную для боя. Но и не исключено, что это была модернизированная разновидность скафы. Больше об элурах ничего не известно, разве - что их латинское название «фелис», возможно, сыграло какую-то роль в рождении фелуки. Примерно в это же время, в XI веке, возникает термин «бардинн», восходящий, скорее всего, к Геродо-товой бар-ит - грузовому судну египтян, весьма детально им описанному.

Довольно редко упоминаются авторами хроник диапрумны («суда с двумя кормами») - то ли сдвоенные корабли-катамараны, то ли реконструированные тупорылые самосские самены, доставшиеся византийцам в наследство от старого мира. Военный флот из диапрумн посылал в 559 году Юстиниан I на Дунай, чтобы помешать переправе гуннов и славян. Поход Юстиниана повторил в мае 774 года Константин, направив к Дунаю две тысячи загадочных хелан-диев. Судя по весьма скудным описаниям, это те же дромоны, но несравненно более изящные и нарядные, предназначавшиеся чаще для прогулок и торжественных случаев (хеландий, украшенный пурпуром, был императорским кораблем), чем для битв. В этом-то и заключается их загадочность: ведь дромоны относились к «длинным» - боевым кораблям, а хеландий, явно хранящий в себе греческое слово хелус («черепаха»), должен был бы, скорее, являть собой тихоходное купеческое «круглое» судно. Однако это противоречит всему тому немногому, что мы о нем знаем, например что хеландий мог иметь как один, так и два ряда весел. И тогда не остается ничего иного, как связать это название с другим греческим словом - энхелус: так называли угрей, длинных и увертливых. Значит, что же - энхеландий? По логике вещей - бесспорно, но такого слова в хрониках нет. Можно лишь предположить, что либо такова была усеченная форма названия - для греков это в общем не редкость,- либо хеландий появились тогда, когда энхеландий уже сошли со сцены. Любопытно, что chelus во французском произношении («шелус») дал впоследствии название и быстроходной «длинной» шелуке, и неповоротливой «круглой» грузовой шаланде. Еще и сегодня на реках и у побережий Франции можно встретить шалан(д)ы - небольшие баржи или весельные грузовые лодки, иногда имеющие маленькую мачту с парусом. Вполне возможно поэтому, что и ромеи различали «угрей», вмещавших, как и дро-мон, кроме сотни гребцов, двести человек экипажа и множество пассажиров, и «черепах», относившихся к классу грузовых судов, но участвовавших и в военных походах. Относительно названия хеландия имеются, впрочем, сомнения лингвистического порядка. Дело в том, что анонимный греческий автор «Перипла Эритрейского моря» (по существу - лоции Индийского океана), написанного в конце I века, упоминает, что у индийцев «есть местные суда, ходящие... вдоль берега, и другие, связанные из больших одноствольных судов, так называемые сангары; те же, которые ходят в Хрису («Золотую» Малакку. - Л. С.) и Ганг, очень велики и называются коландиями». В этом названии, скорее всего, проглядывает арабское «кил» - парус. То есть - океанские парусные корабли. Из обмолвок других авторов, например Марко Поло, можно набросать их примерный портрет. Это широкие грузовые суда грузоподъемностью до тысячи тонн, вмещавшие до ста пятидесяти человек. Киль коландия был выдолблен из одного ствола, на него наращивали доски обшивки. По-видимому, из коландия произошла и арабская многопалубная трехмачтовая шаланди, о которой речь пойдет ниже. И тот и другой тип судна вполне согласуется с греческим «хелус», ибо быстроходность была не самым главным достоинством торговых и грузовых судов. К этому же классу принадлежали парусные двухмачтовые суда для перевозки лошадей. Они мало чем отличались от традиционных греческих гиппагог или римских гиппагин. Так, константинопольский патриарх Ни-кифор, живший на рубеже VIII и IX веков, свидетельствует в своем «Бревиарии», что в 763 году император Константин V, высылая очередную карательную экспедицию к устью Дуная, погрузил на каждое из восьмисот таких судов по дюжине лошадей, что дало вполне внушительный конный отряд - почти десять тысяч всадников. На их борту всегда имелась широкая и прочная сходня, предназначенная для погрузки и выгрузки людей, скота и техники в любом месте побережья, где возникала необходимость. Торговые суда Византии строились также с крепкой сплошной палубой, под которой размещались обширные трюмы. Длина их достигала девятнадцати метров, ширина - чуть более пяти, то есть в соотношении примерно 1:3,5. По крайней мере, такие параметры имеет византийский «купец» VII века с диагональной обшивкой, чьи останки были подняты со дна Эгейского моря около островка Яссыады в 1960-х годах. На нем обнаружили фрагмент камбуза с печью, выложенной из огнеупорного кирпича с проделанными в нем круглыми отверстиями, разного рода изделия из стекла, камня, металла и терракоты, столовые принадлежности, посуду. Надпись на торговых весах - «Навклер Георгиос» - позволила установить имя владельца. Объему трюмов этого судна позавидовал бы самый алчный финикиянин.

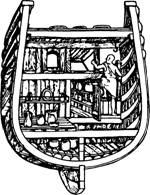

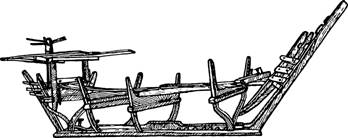

Судно из Яссыады. Реконструкция.

Судно из Яссыады. Реконструкция.

Константинопольский хронист Феофан Исповедник в своей «Хронографии», написанной в начале IX века, но охватывающей и более ранний период, именует неизвестный нам класс грузовых удов мюриагогами - «перевозящими десять тысяч грузов (или товаров)». Текст позволяет допустить, что это определение относится к скафам: как и в античности, это могли быть и большие суда, и маленькие лодки, бравшиеся на борт. В Византии скафами чаще всего называли торговые суда (как класс). Но о каких грузах идет речь? Правильнее всего предположить, что ромеи вслед за греками измеряли водоизмещение своих судов какими-то стандартными и широко распространенными предметами («грузами»). В античности такими предметами служили амфоры емкостью около сорока литров с вином или оливковым маслом, и известен класс грузовых судов - мюриамфоры («перевозящие десять тысяч амфор»). Однако другие списки «Хронографии» дают чтение «мюриоболы» («перевозящие десять тысяч оболов»). Это совершенно непонятно: у греков обол никогда не служил мерой объема, а только мерой веса (шестая часть драхмы, или 0,728 грамма) и стоимости (шестая часть драхмы).